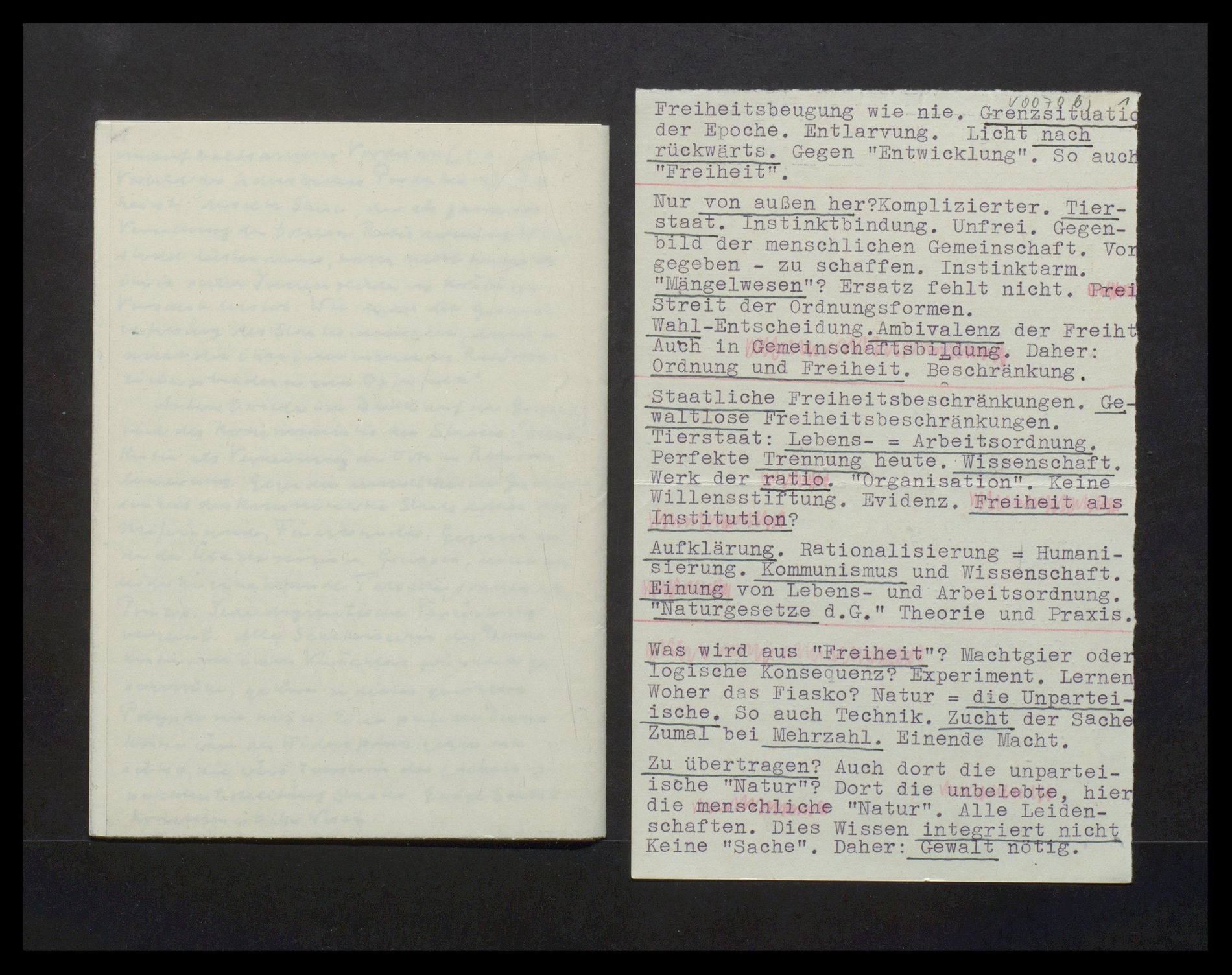

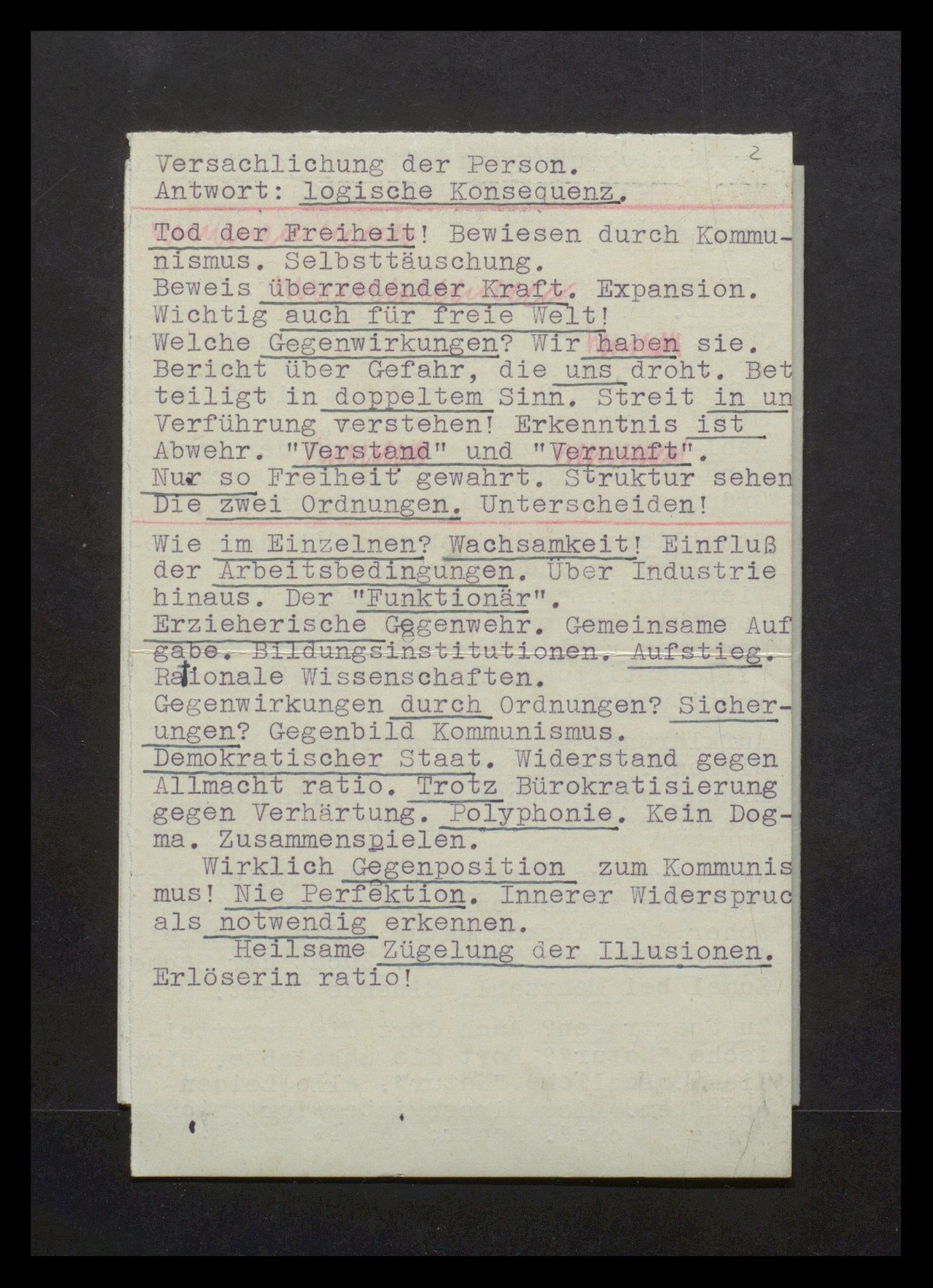

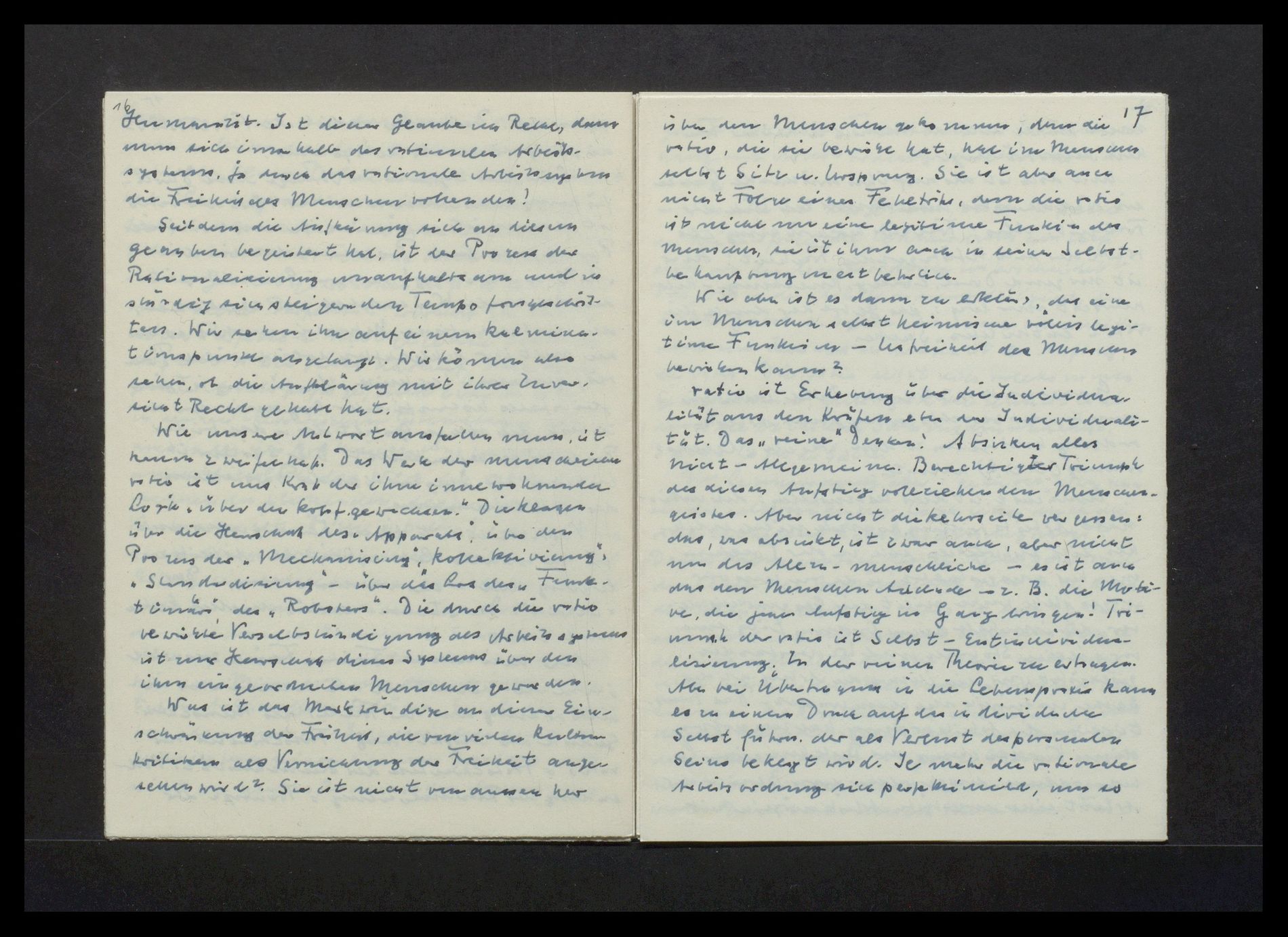

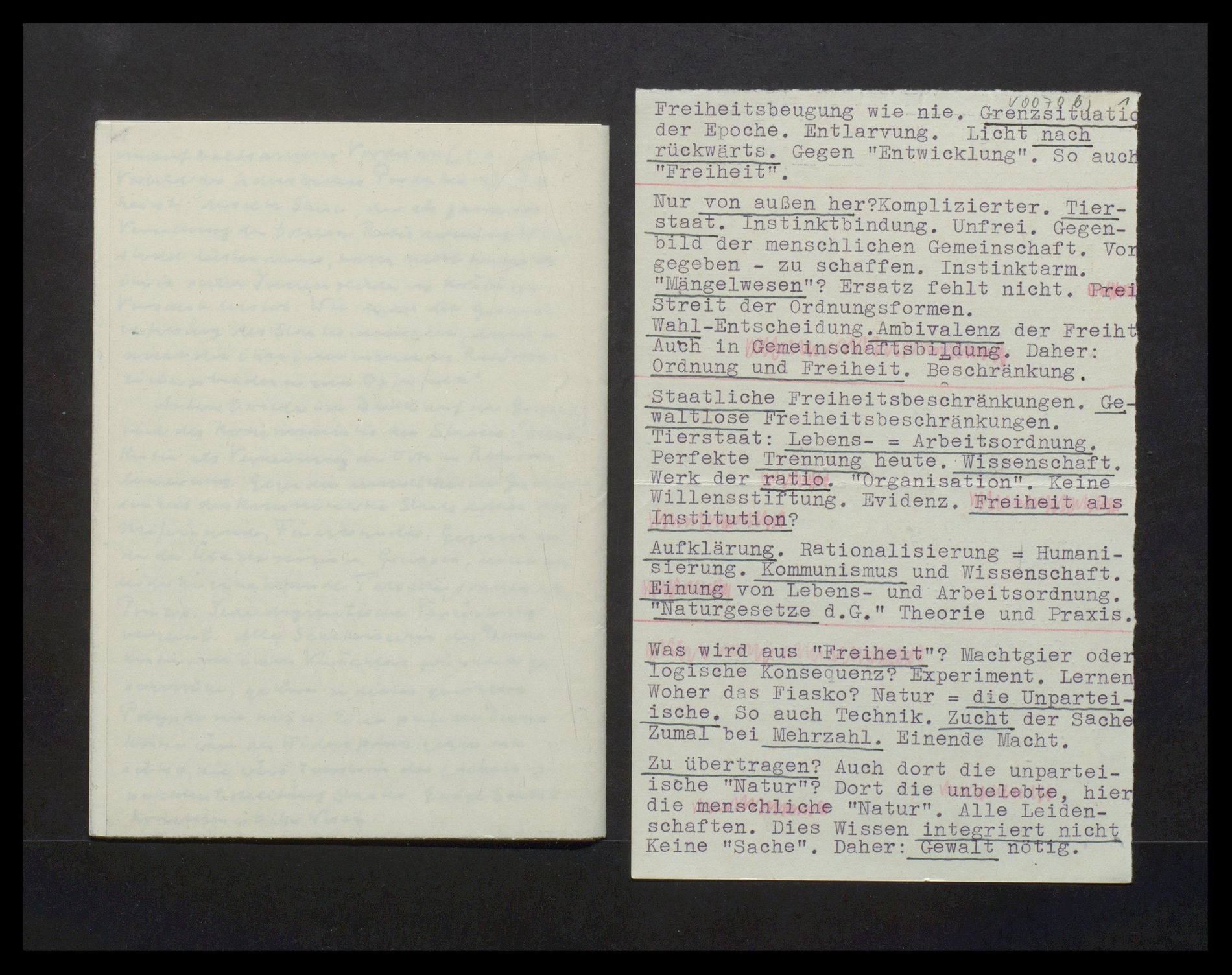

| Bemerkungen | vgl. A 196

Die Freiheit der Person und die Lebensordnung, Separatabzug aus dem Werk Erziehung zur Freiheit, S. 195-236, (1959); Dokumentenabschrift: V 0070a

(undatiert)

Titelblatt

Die Freiheit der Person

und

die Lebensordnung

1

Wenn die Freiheit für den Menschen von

heute zu einem Problem von tief erregender

und bedrängender Art geworden ist, so hat

das zuletzt darin seinen Grund, dass unsere

Gegenwart Formen der Freiheitsbeschränkung

und Freiheitsberaubung hervorgebracht hat,

dergleichen es in der Vergangenheit nicht ge-

geben hat. Gewiss ist in allen geschichtli-

chen Epochen der Mensch in der einen oder

anderen Weise um seine Freiheit gebracht wor-

den. Kann man doch die ganze Geschichte

unseres geschlechts lesen und verstehen als

eine nicht abreissende Folge von Akten der

Freiheitsberaubung und solchen der Freiheit-

wiedergewinnung. Und doch ist das, was

die jüngste Zeit der Freiheit angetan hat, ein

ohne gleichen Dastehendes und nur aus

sich zu Verstehendes.

Hier wie anderwärts zeigt es sich, das

es die Eigentümlichkeit und Auszeich-

nung des von uns zu durchlebenden Zeit-

alters ist, allenthalben bis zu den letzten

Konsequenzen fortzuschreiten, d.h. dasjenige,

was früher nur in Ansätzen und in Verschlin-

gung und Durchdringung mit andersarti-

gen Motiven auffindbar war, zu seiner reinen

Gestalt und kompromislos durchgebildeter

2

Gestalt vorzutrieben. Wieder und wieder

versetzt es uns Heutige in jene Lagen, die K.

Jaspers treffend als „Grenzsituationen“ be-

zeichnet. Wir sind in jeder Hinsicht beim

Extrem angelangt.

Situationen von dieser Art aber haben et-

was ungemein Erhellendes an sich. Sie rau-

ben dem Menschen die Möglichkeit, sich

über sich selbst etwas vorzumachen, denn

sie reissen ihn aus dem Zwielicht verwor-

ren, vieldeutiger Lebenszustände und rücken

ihn als den, der er ist, in eine Beleuchtung,

die so grell ist, dass ihn die Augen schmer-

zen. Es ist das Zeitalter der sich demas-

kierenden Menschheit, das zu erleben wir

begnadet oder – verdammt sind.

Aber nicht nur das, was wir gegenwärtig

sind, wird uns durch das von uns zu durch-

lebende Zeitalter schonungslos vor die Augen

gerückt. Das grelle Licht, in dem wir uns

dastehen sehen, fällt auch nach rückwärts

auf den Werdegang der in diesen Endzu-

stand einmündet. Vom Ziel her erhellt sich

die Führung des Weges, der in ihm termi-

niert.

Es muss festgestellt werden, dass die Be-

trachtungsweise, der damit das Wort geredet

3

wird, vielfältigem Widerspruch begegnet.

Man sie „teleologisch“ und meint

sie durch die in umgekehrter Richtung ver-

laufende, die kausal-genetische, ersetzen

zu sollen. Aber alle Einwände, die einer

vom Ziel her nach rückwärts gehenden Be-

trachtung gelten, sind nur dann berechtigt,

wenn dies Ziel als eine um seiner Herrlich-

keit willen zu preisendes hingestellt wird

wenn demgemäss die zu ihm hinführende

Bewegung als hererhebender Aufstieg,

als „Fortschritt“, womöglich als ein durch ge-

heimnisvolle Lenkung erwirkter Fortschritt

interpretiert wird. Eine solche Telologie

ist wirklich nichts Anderes als eine philo-

sophische verbrämte Mythologie.

Aber von einer so optimistisch-enthusi-

astischen Teleologie ist hier nicht die Rede. Ob

das, was für uns der der Gesamt-

bewegung ist, zu preisen oder zu beklagen ist:

das ist eine Frage, die diese unsere „Teleolo-

gie“ keineswegs in positven Sinne beantwor-

tet. Was ihr zu Grunde liegt, das ist nur

die Überzeugung: Was in den Anfängen und

Ursprüngen einer Entwicklung an Möglich-

keiten und Anreizen enthalten war, das

4

können wir erst wissen, wenn die Entwicklung

Wirklichkeit geworden ist und zu bestimm-

ten charakteristischen Ergebnissen geführt

hat. Was in der knospe an Möglichkeiten und

Wachstumsreizen enthalten ist, das kön-

nen wir erst wissen, wenn wir die Beute und

die Frucht kennen, die aus ihr hervorgegangen

sind. So lange dies nicht der Fall ist, tap-

in der

pen wir hinsichtlich der durch die Knospe

vorliegenden Potentialität im Dunkeln.

Also nur in diesem Sinne will der

Satz verstanden werden, dass die Entwick-

lungsphase, bei der wir heute angelangt sind,

dieser nach der Zukunft hin noch offene Stand

der Gesamtbewegung, eine erhellende

Kraft hat, die auch der hinter uns liegenden

Menschheitsentwicklung zu gute kommt.

Wir sehen, wie heute die letzten Konsequenzen

aus dem gezogen werden, was die vorausge-

gangenen Geschlechter noch ein in die Zukunft

sich vortastendes Vermuten, Versuchen, Wagen

kannten. Wir sind diejenigen, die aus dem

vor und nach Unternommenen die Summe

zu ziehen haben.

Das gilt auch und besonders hinsichtlich

des Problems der Freiheit. Und zwar wird un-

5

bedenklich gesagt werden dürfen, dass dies Pro-

blem nicht bloss eine unter den vielen

Fragen ist, die das Zeitalter uns aufdrängt –

nein, dass in ihm die Gesamtproblematik

der Epoche sich wie in der Nuss zusammen-

drängt.

Wenn wir von Freiheitsbeschränkung und

Freiheitsunterdrückung hören, dann ist es

uns selbstverständlich, zunächst an solche

Aktionen zu denken, in denen der Mensch

von aussen her, also durch den Zugriff von Mit-

menschen, in seiner Freiheit beschränkt oder

seiner freiheit beraubt wird. Nun würde

die so sich bildende Sachlage von einer

durchsichtigen und leicht zu beurteilenden

Art sein, wenn alle Freiheitsbeschränkungen,

die tatsächlich vorkommen, von gleicher Art

wären und folglich gleich zu beurteilen wä-

ren. Denn dann ständen Freiheit und Freiheits-

beraubung sich als klar geschiedene Anti-

thesen gegenüber. Und versteht sich von

selbst, dass alsdann der positive Wertakzent

ausschliesslich auf die Seite der Freiheit

und der negative Wertakzent ausschliesslich

auf die Seite der Freiheitberaubung fallen

würde.

Allein wie falsch eine solche Deutung und

Bewertung sein würde, das ins Licht zu rücken

6

ist nichts so geeignet wie der Vergleich der

menschlichen Lebensverfassung mit der

Verfassung gewisser tierischer Gemeinschaften,

die in die nächste Nähe der Menschenwelt

zu rücken man vielfach keine Bedenken

getragen hat. Die Annäherung spricht sich

schon in der Benennung aus. Man redet in

aller Unbefangenheit von „Tierstaaten“.

scheut sich sogar nicht, sie den Menschen-

staaten als Muster u. Vorbild vor Augen zu

halten. In Wahrheit sind diese Tierstaaten

gerade durch das lehrreich, was sie von den

Menschenstaaten unterscheidet. Ihre muster-

hafte Ordnung beruht auf den unablenkbaren

Instinkten, durch welche die

jedes tierische Individuum dirigiert. Es ist

eine aus d. Hand der Natur empfangene

und durch die Natur aufrechterhaltene Ord-

nung, der die Gesamtheit der tierischen In-

dividuen gehorcht. Und das heisst: sie

sind in einem Zustand der wissenlosen

Getriebenheit, der sie als unfrei kennzeichnet.

Wenn bei uns das Problem der Freiheit erörtert

wird, dann pflegt amn sie als das Gegenteil

jener kausalen Determiniertheit zu kenn-

zeichnen, die sich in den Gesetzen der anorganischen

Natur ausspricht. Aber viel lehr- und auf-

schlussreicher ist die Entgegensetzung der Frei-

7

heit zu jener Unfreiheit, die in der Instinkt-

gebundenheit des Tiers zu tage tritt. Gerade

weil das im Tier vorliegende organische Leben

uns so viel näher steht als der des Lebens

entbehrende Stein, gerade weil die tierischen

menschlichen Lebensord-

Lebensordnungen den durch den Menschen

nungen äusserlich so nahe stehen – gerade

deshalb ist der Gegensatz der hier vorliegen-

den Unfreiheit zur menschlichen Freiheit

so viel lehrreicher. Der Gegensatz hebt sich

von der Gemeinsamkeit des dort und des

hier waltenden Lebens in besonderer Klar-

heit ab.

Was aber ist dasjenige, was der Vergleich

dieser beiden Lebenskreise uns lehrt? Er

lehrt uns, dass im Unterschied vom Tier

der Mensch seine Lebensordnung nicht fertig aus

der Hand sie einer Natur empfängt, die ihn

durch eingeborene Instinkte in dieser Ord-

nung festhält und am Ausbrechen dieser

Ordnung hindert, sondern diese Ordnung sich

selbst zu geben hat.

Frage: ist das, wodurch sich demgemäss

der Mensch hier vom Tier unterscheidet, ein

Sachverhalt, um dessen willen er sich

glücklich zu preisen oder um dessen willen er

zu beklagen ist? Manche anthropologische

8

Erörterungen der jüngsten Zeit scheinen das

Letztere nahe zu legen. Wenn man, wie etwa

A. Gehlen es tut, den Menschen im Vergleich

zum Tier als das „Mängelwesen“ bezeichnet,

so fasst man ihn als den gegenüber dem

Tier Benachteiligten auf. Worin aber besteht

die Benachteiligung? Im Fehlen eben jener

Instinkte, durch welche das Tier so unfehlbar

in der Bahn des Gattungslebens festgehalten

wird. Und trift es nicht zu, dass diese Bevor-

zugung gerade in dem Walten jener Instinkte

besonders schlagend hervortritt, durch welche

die tierischen verbände, zumal die sog. „Tier-

staaten“, zusammengeführt und zusam-

mengehalten werden? Muss uns nicht wirk-

lich ein tiefer Neid erfassen, wenn wir die

Vollkommenheit und Reibungslosigkeit, mit

der im Tierstaat die Verhaltensweisen aufein-

ander abgestimmt und die Teileistungen

koordiniert sind, zusammenhalten mit

den endlosen Zwistigekiten, Zusammenstössen,

Krisen und Katastrophen, in die wir den Men-

schen gerade dann verwickelt finden, wenn

er darauf ausgeht, menschliche Lebensord-

nungen zu schaffen, auszubauen, zu erhalten

und zu erweitern? Erweist er sich in diesem

tumultuösen Geschehen nicht wirklich als

9

als das „Mängelwesen“. ?

Es sind das Erwägungen, von denen nachdenk-

liche Menschen im Blick auf das Tohuwabo-

hu des menschlichen Daseins seitje heim-

gesucht worden sind. Heute haben die einschlä-

gigen Verhältnisse sich zu einem Extrem

vorgearbeitet, das sie jedem Erdenbürger, der

nicht an sträflicher Gedankenlosigkeit leidet,

unumgehbar macht. Die Gesamtlage und

die Selbstbedrohung des „Atomzeitalters“. Die

Menschheit als Ganzes vor der Frage „Sein oder

Nichtsein“. Die Möglichkeit der totalen Selbst-

vernichtung. Nie hat das „Mängelwesen“

seine Mangelhaftigkeit so gründlich zu

spüren bekommen.

Aber sollen wir wirklich das Tier um seine

Instinktgebundenheit = Unfreiheit benei-

den? Wenn wir es täten, so käme das dem

sein

Wunsche gleich, von unserem Menschen

erlöst und in die Dumpfheit des tierischen

Daseins zurückversetzt zu werden. Ein Wunsch,

der unwiderlegbar wäre – aber auch ein

Wunsch, der uns Ehre machte? Es ist das Ver-

langen nach dem Glück der wiederkäuenden

Kuh.

Was es mit der Mangelhaftigkeit des Men-

schenwesens auf sich hat, darüber haben uns

die Forschungen Adolf Portmanns gründ-

10

lich aufgeklärt. Sie haben uns gezeigt, dass

alles das, wodurch der Mensch, biologisch ge-

sehen, hinter dem Tier zurückbleibt, notwen-

dige Bedingung dessen ist, was den Men-

schen zum Menschen macht, angefangen mit

seiner, biologisch gesehen, zu frühen Geburt.

Durch den angeblichen Mangel wird der Raum

freigehalten, in dem der Mensch sich muss

bewegen können, um wahrhaft Mensch zu

werden. Nicht so ist es, dass er, weil er miss-

licher Weise am Instinkt entbehren muss, sich

um Ersatzleistungen bemühen muss, die für

das ihm Fehlende eintreten – es verhält

sich vielmehr so, dass er aus der Gängelung

durch den Instinkt entlassen sein muss um

der werden zu können, der er zu sein bestimmt

ist, nämlich der Träger der – Freiheit. Der

vorgebliche Mangel ist die Auszeichnung des

„Freigelassenen der Schöpfung“.

Allerdings belehrt uns der Vergleich mit

den tierischen Verbänden auch über Art und

Höhe des Preises, den der Mensch für seine

dafür zahlen muss, dass er sich selbst anheim-

gegeben ist, dass er den Auftrag hat, sich selbst

seine Lebensordnung zu schaffen. Alle jene

menschlichen Irrgen und Wirrgen, die

in unserer Gegenwart ihren Gipfel erreicht

11

haben, sind der Beleg dafür, das frei sein

so viel heisst wie ein Wesen sein, das durch

diese seine Freiheit sich selbst und sein

Geschlecht so gut zu erhöhen wie zu er-

niedrigen, so gut zu beglücken wie zu

vernichten in den Stand gesetzt ist. Die Zwie-

gesichtigkeit, die Ambivalenz der Freiheit.

Der Kant der „Religion i. d. Gr. d. u. V.“

gegen den Kant der „Kr. d. pr. V.“ Die „Ver-

hehrung“, „Pervertierung“. Heute sonnenklar.

Die Demaskierung des Menschen ist voll-

endet.

Unsere besondere Frage: wie zeigt sich

die Ambivalenz der Freiheit in dem Verhält-

nis zwischen dem Menschen und den ihn

umfassenden Lebensordnungen?

Sie zeigt sich zunächst dahin, dass die

Freiheit die Freiheitsbeschränkung nicht als

ihr ausschliessliches Gegenteil sich gegen-

über hat, sondern in einer noch näher zu

bestimmenden Weise in sich schliesst. Es

gilt Wesen a eine Ordnung zwischen solchen

Wesen herzustellen, die „frei“ sind in dem Sinne,

dass sich in ihrem Verhältnis zur Welt nicht

durch feste Instinkte, sondern durch Einsicht

und Wille bestimmt werden. Einsicht hat

zur Kehrseite den möglichen Irrtum, der

Wille schliesst in sich die Divergenz der Wil-

12

lensrichtungen, die ihrerseits so gut Divergenz

der Ideen wie Divergenz der Interessen sein

kann; sie schliesst obendrein in sich den

Gegensatz der positivwertigen und der negativ-

wertigen Willensrichtungen. Schon die erstge-

nannte Divergenz würde genügen, um Frei-

heitseinschränkungen unumgänglich zu ma-

chen. Die zweitgenannten drängen erst recht

in diese Richtung. Kurzum: gilt es eine

Ordnung zu schaffen aus Wesen, die nicht

instinktgegängelt, sondern frei sind, dann

kann es nicht anders sein, als dass diese

Wesen irgend welche Freiheitsbeschränkungen

auf sich nehmen müssen.

In welcher Gestalt aber treten diese Frei-

heitsbeschränkungen auf? Wir sind zunächst

geneigt, sie uns als von aussen oder oben

her diktiert bzw. herbeigeführt vorzustel-

len. Aber das ist eine unzulässige Verein-

fachung. Man muss differenzieren? Die

Notwendigkeit und Richtung der Differenzie-

rung aber leuchtet dann erst so recht ein,

wenn wir noch einmal die menschlichen Ge-

meinschaftsbildung mit den „Tierstaa-

ten“ vergleichen. Denn für den Tierstaat ist

gerade die bezeichnend, das er der aufzu-

zeigenden Differenzierung entbehrt. Der

„Tierstaat“ vereinigt zweierlei in sich: er

ist in einem Lebensordnung (i. e. S.) und

Arbeitsordnung. Der Instinkt führt die In-

viduen zusammen, und er führt sie zu Leis-

tungen und durch Leistungen zusammen. Siehe

den Bienenstaat! Der Honig ist nicht ein

Produkt, das nach Herstellung der Einheit in

einen neuen Anlauf hergestellt würde; er stellt

sich im Gemeinschaftsleben sozusagen von selbst

her, und der Lebens-

13

ablauf würde nicht der sein, der er ist, wenn

er nicht aus sich dies Produkt hervorbrächte.

Die Menschengemeinschaft aber, als eine

Gemeinschaft freies Wesen, ist von vorne herein

genötigt, beides auseinandertreten zu lassen.

Lebensordnung und Arbeitsordnung kommen

in gesonderten Anläufen zustande. Warum,

ist offensichtlich. Weil die Lebensgemein-

schaft nicht von Natur schon „da“ ist, muss

sie in eigens darauf gerichteten Bemü-

hungen erst hergestellt werden, und sie

muss bereits hergestellt sein, damit dann

im Rahmen und auf dem Boden einer

geordneten Welt, durgegangen werden

könne, auch die gemeinsame Arbeit in

eine Ordnungsform brinden zu können.

Uns Heutigen ist diese Differenzierung so

selbstverständlich, weil wir sie in letzter

Perfektion (s. o.) vor Augen haben. Hier

kann man einmal so recht sehen, wie wir,

die am (relativen) Abschluss Angelangten, den

zu diesem Abschluss hinführenden Werdegang

besser verstehen und interpretieren können als

die in seinem Fortgang Begriffenen. Uns

Heutigen steht die Herausdifferenzierung und

Verselbständigung der Arbeitsordnung so

14

klar vor Augen, weil das System der gemein-

sam zu leistenden Arbeit sich zu einer unü-

berbietbaren klaren Profilierung durchgearbeitet

hat. Paradigmatisch in jenem Arbeitsge-

füge, das durch das Ineinandergreifen von

Naturwissenschaft, Technik und Industrie

seine Gestalt gewonnen hat. Worauf be-

ruht seine Perfektion, worauf die mit

dieser Perfektion mitgegebene Selbstän-

digkeit? Sie beruht darauf, dass dieses

ganze Arbeitsgefüge, und zwar sowohl

in seinen theoretischen Grundlagen als

auch in seiner praktischen Ausgestaltung,

ausschließlich das Werk der ratio, des

rechnenden planenden, disponierenden

Verstandes ist. Dabei ist die Selbstabschlies-

sung dieses Arbeitssystems nicht etwa der

Erfolg einer nach aussen gerichteten Abwehr-

aktion: sie macht sich von selbst, weil je-

der von aussen kommende Eingriff seinen

Ablauf stören, wo nicht unterbinden, mit-

hin den Menschen um den von ihm erwar-

teten Arbeitseffekt betrügen. Es ist das deut-

bar allgemeinste Interesse, das dieses Ar-

beitssystem seinen eigenen Gesetzen und

nicht von aussen kommenden Anweisungen

15

gehorcht. Daher die radikale Verselbstän-

digung dieses Arbeitssystems.

Weil dies System in Anlage und Durch-

führung ausschliesslich das Werk der ratio

ist, darum ist es für uns das unerreichte

Paradigma jenes Prozesses, den wir die

„Rationalisierung“ nennen. Grundlage ist

die rationale Wissenschaft par excellence,

die mathematische Naturwissenschaft so wie

die mit ihr schlechthin solidarische Pra-

xis, genannt Technik. Ausführung ist jene

gleichfalls Organisation der

Arbeit, die sich in Gestalt der industriellen

Produktion verwirklicht. Dies System ist

wirklich die überwältigende Darstellung

der ratio triumphuus.

Vorbildlichkeit dieses Paradigmas auch

für die anderen Lebensbereiche. Arbeitszer-

legung und –zusammensetzung. Der

„Betrieb“. Das „team-work“. An allen Ecken

und Enden.

Aber nun unsere Freihei Frage: was wird

innerhalb dieser total rationalisierten Ar-

beitsordnung aus der Freiheit des Menschen.

Glaube der Aufklärung: Fortschreiten der

ratio = Fortschreiten der Humanität. Voll-

endung der Rationalisierung = Triumph der

16

Humanität. Ist dieser Glaube im Recht, dann

muss sich innerhalb des rationalen Arbeits-

systems, ja durch das rationale Arbeitssystem

die Freiheit des Menschen vollenden!

Seitdem die Aufklärung sich an diesem

Glauben begeistert hat, ist der Prozess der

Rationalisierung unauf haltsam und in

ständig sich steigendem Tempo fortgeschrit-

ten. Wir sehen ihn auf einem Kulmina-

tionspunkt angelangt. Wir können also

sehen, ob die aufklärung mit ihrer Zuver-

sicht Recht gehabt hat.

Wie unsere antwort ausfallen muss, ist

kaum zweifelhaft. Das Werk der menschlichen

ratio ist uns Kraft der ihm innewohnenden

Logik „über den Kopf gewachsen.“ Die Klagen

über die Herrschaft des „Apparats“, über den

Prozess der „Mechanisierung“, „Kollektivierung“,

„Standardisierung“ – über das Los des „Funk-

tionärs“, des „Roboters“. Die durch die ratio

bewirkte Verselbständigung des Arbeitssystems

ist nur Herrschaft dieses Systems über den

ihm eingeordneten Menschen geworden.

Was ist das Merkwürdige an dieser Ein-

schränkung der Freiheit, die von vielen Kultur-

kritikern als Vernichtung der Freiheit ange-

sehen wird? Sie ist nicht von aussen her

17

über den Menschen gekommen, denn die

ratio, die sie bewirkt hat, hat im Menschen

selbst Sitz u. Ursprung. Sie ist aber auch

nicht Folge eines Fehltritts, denn die ratio

ist nicht nur eine legitime Funktion des

Menschen, sie ist ihm auch in seiner Selbst-

behauptung unentbehrlich.

Wie aber ist es dann zu erklären, das eine

im Menschen selbst heimische völlig legi-

time Funktion – Unfreiheit des Menschen

bewirken kann?

ratio ist Erhebung über die Individua-

lität aus den Kräften eben der Individuali-

tät. das „reine“ Denken! Absinken alles

Nicht-Allgemeine. Berechtigter Triumph

des diesen Aufstieg vollziehenden Menschen-

geistes. Aber nicht die Kehrseite vergessen:

das, was absinkt, ist zwar auch, aber nicht

nur das Allzu-menschliche – es ist auch

das den Menschen - z,B. die Moti-

ve, die jenen Aufstieg in Gang bringen! Tri-

umph der Ratio ist Selbst- Entindividua-

lisierung. In der reinen Theorie zu ertragen.

Aber bei Übertragen in die Lebenspraxis kann

es zu einem Druck auf das individuelle

Selbst führen, der als verlust des personalen

Seins beklagt wird. Je mehr die rationale

Arbeitsordnung sich perfektioniert, um so

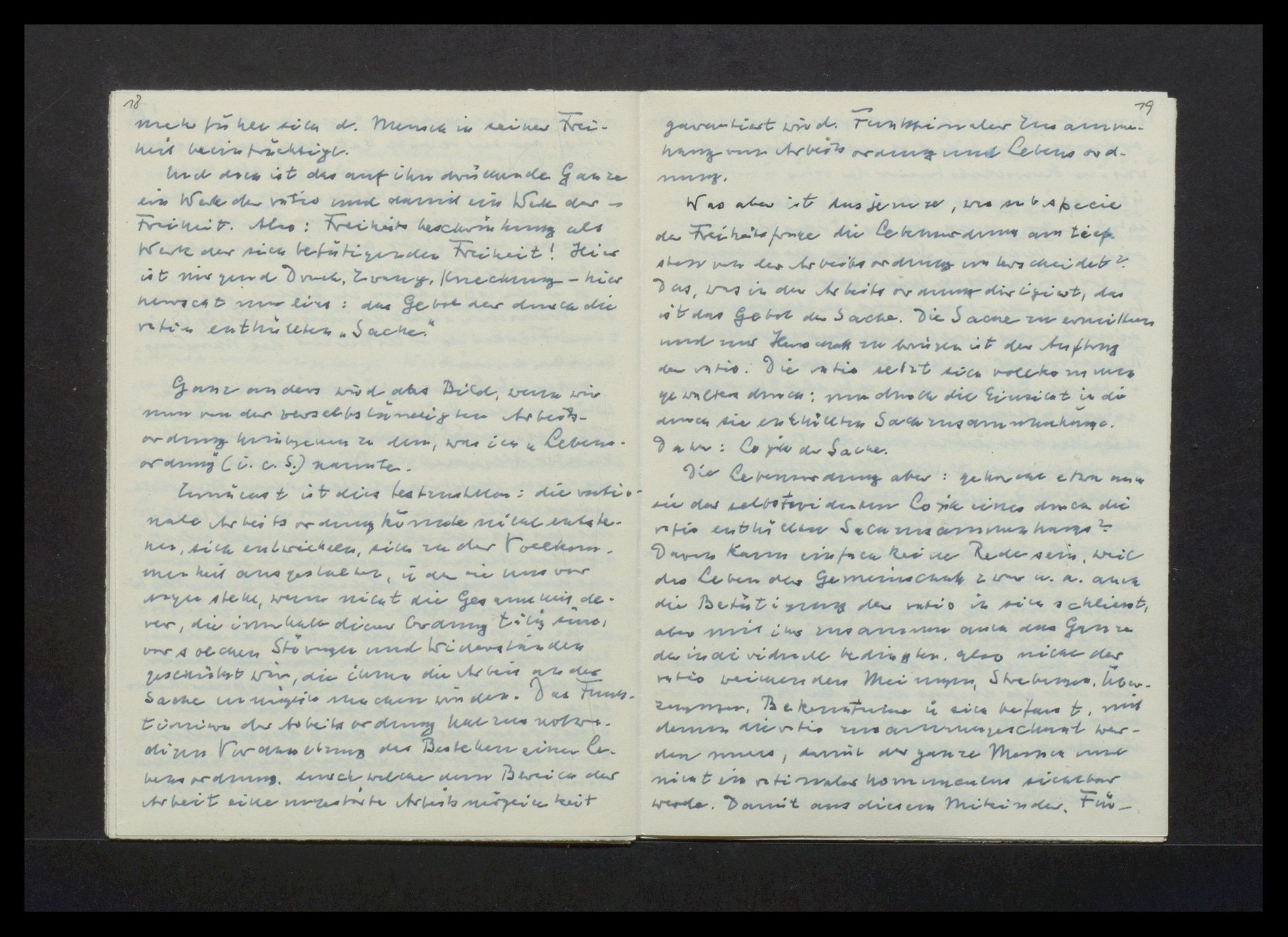

18

mehr fühlt sich d. Mensch in seiner Frei-

heit beeinträchtigt.

Und doch ist das auf ihn drückende Ganze

ein Werk der ratio und damit ein Werk der –

Freiheit. also: Freiheitsbeschränkung als

Werk der sich betätigenden Freiheit! Hier

ist nirgend Druck, Zwang, Knechtung – hier

herrscht nur eins: das Gebot der durch die

ratio enthüllten „Sache“.

Ganz anders das Bild, wenn wir

nun von der verselbständigten Arbeits-

ordnung hinübergehen zu dem, was ich „Lebens-

ordnung“ (i. c. S.) nannte.

Zunächst ist dies festzustellen: die ratio-

nale Arbeitsordnung könnte nicht entste-

hen, sich entwickeln, sich zu der Vollkom-

menheit ausgestalten, in der sie uns vor

Augen steht, wenn nicht die Gesamtheit de-

rer, die innerhalb dieser Ordnung tätig sind,

vor solchen Störungen und Widerständen

geschützt >wäre>, die ihnen die Arbeit an der

Sache unmöglich machen würden. Das Funk-

tionieren der Arbeitsordnung hat zur notwe-

digen Voraussetzung das Bestehen einer Le-

bensordnung, durch welche dem Bereich der

Arbeit eine ungestörte Arbeitsmöglichkeit

19

garantiert wird. Funktionaler Zusammen-

hang von Arbeitsordnung und Lebensord-

nung.

Was aber ist dasjenige, was sub specie

der Freiheitsfrage die Lebensordnung am tief-

sten von der Arbeitsordnung unterscheidet?

Das, was in der Arbeitsordnung dirigiert, das

ist das Gebot der Sache. Die Sache zu ermitteln

und zur Herrschaft zu bringen ist der Auftrag

der ratio. Die ratio setzt sich vollkommen

gewaltlos durch: nur durch die Einsicht in die

durch sie enthüllten Sachzusammenhänge.

Daher: Logik der Sache.

Die Lebensordnung aber: gehorcht etwa auch

sie der selbstevidenten Logik eines durch die

ratio enthüllten Sachzusammenhangs?

Davon kann einfach keine Rede sein, weil

das Leben der Gemeinschaft zwar u.a. auch

die Betätigung der ratio in sich schliesst,

aber mit ihr zusammen auch das Ganze

der individuell bedingten, also nicht der

ratio weichenden Meinungen, Strebungen, Über-

zeugungen, Bekenntnisse in sich befasst, mit

denen die ratio zusammengeschaut wer-

den muss, damit der ganze Mensch und

nicht ein rationaler sichtbar

werde. Damit aus diesem Miteinder, Für-

20

einander, Gegeneinander eine wirkliche Lebens-

ordnung werde, bedarf es genau desjenigen,

was im Herrschaftsbereich der ratio überflüssig

ist: der Zwangsgewalt, die überall da einge-

setzt werden muss, wo der Widerstreit indi-

vidende bedingter Strebungen die Ordnung

zu zerstören droht. Und zwar bedarf es des

Einsatzes oder wenigstens der Androhung

dieser Zwangsgewalt nicht bloss gegen die

Rechtsbrecher, nicht blos gegen die im Eigen-

interesse Befangenen: es bedarf ihrer auch

gegenüber denen, die vielleicht aus sehr ide-

ellen Motiven der herrschenden Ordnung den

Gehorsam verweigern. Träger dieser Zwangs-

gewalt in legalem Sinne zu sein: das ist

dasjenige, was den Staat, diese „Instanz der

letzten Entscheidung“, als solchen kennzeichnet.

Hier also begegnet uns diejenige Freiheit-

beschränkung, die durch Einsatz physischer

Gewalt bewirkt wird – eine Freiheitsbeschrän-

kung die wesentlich schmerzhafter empfun-

den wird als diejenige durch die rationale Ar-

beitsordnung. Siehe den funktionalen Zusam-

menhang: die rational begründete und

daher gewaltlose Arbeitsordnung ist nur möglich

durch das Bestehen der die Ruhe garantierenden,

21

aber eben deshalb der möglichen Gewalt-

annäherung bedürfenden Lebensordnung i. e.

S.

Wie naheliegend ist da der Gedanke: wie

viel schön wäre doch das menschl. Leben, wenn

nicht nur die Arbeitsordnung, sondern auch

die Lebensordnung durch die Gebote einer ratio

bestimmt würde, die durch ihre Evidenz die

Gewalt ebenso überflüssig machte, wie es die

die Arbeitsordnung bestimmende ratio tat-

sächlich tut! Die alte und niemals

verschwindende Hoffnung der Aufklä-

rung: je mehr sich d. Staat an die Ge-

bote der ratio hält, um so mehr wird durch

die ihr Evidenz der Zwist der

Meinungen ausgelöscht, der Zustand wider

die Ordnung zum Verschwinden gebracht,

mithin auch in d. Lebensordnung, im

Staat, die Anwendung der physischen Ge-

walt überflüssig gemacht werden. An

die Stelle des funktionalen Zusammenhangs

würde die Identität der einen und einzigen

Vernunftordnung treten.

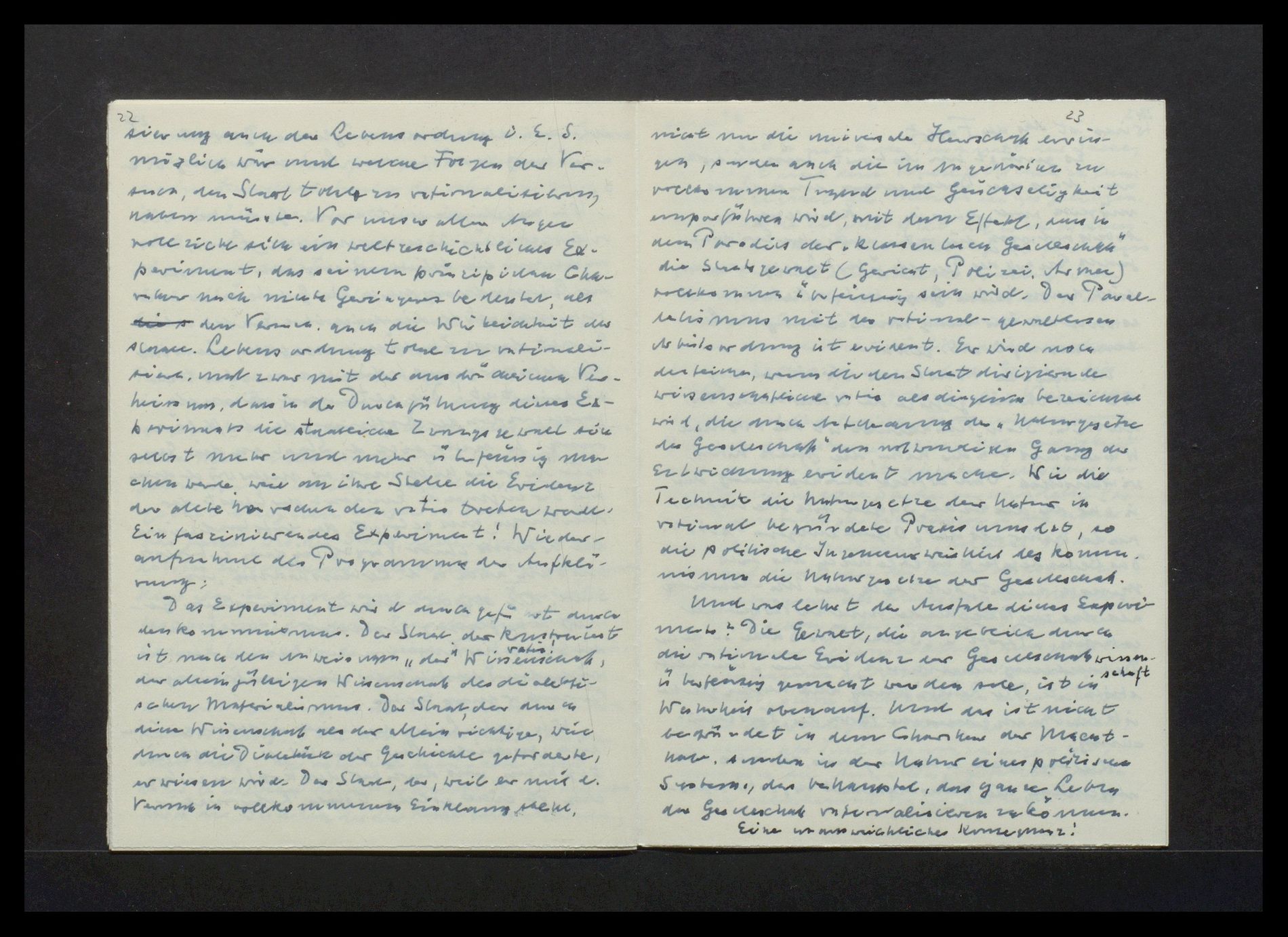

Wir heute Lebenden sind in der ungewöhn-

lich glücklichen Lage, dass wir es nicht nö-

tig haben, uns darüber den Kopf zu zerbre-

chen, ob eine solche totale Rationali-

22

sierung auch der Lebensordnung i. E. S.

möglich wäre und welche Folgen der Ver-

such, den Staat total zu rationalisieren,

haben müsste. Vor unser aller Augen

vollzieht sich ein weltgeschichtliches Ex-

periment, das seinem prinzipiellen Cha-

rakter nach nichts Geringeres bedeutet, als

die den Versuch, auch die Wirklichkeit der

staatl. Lebensordnung total zu rationali-

sieren, und zwar mit der ausdrücklichen Ver-

heissung, dass in der Durchführung dieses Ex-

periments die staatliche Zwangsgewalt sich

selbst mehr und mehr überflüssig ma-

chen werde, weil an ihre Stelle die Evidenz

der allbeherrschenden ratio treten werde.

Ein faszinierendes Experiment! Wieder-

aufnahme des Programms der Aufklä-

rung.

Das Experiment wird durchgeführt durch

den Kommunismus. Der Staat der konstruiert

ratio

ist nach den Anweisungen „der“ Wissenschaft,

der alleingültigen Wissenschaft des dialekti-

schen Materialismus. Der Staat, der durch

diese Wissenschaft als der allein richtige, weil

durch die Dialektik der Geschichte geforderte,

erwiesen wird. Der Staat, der, weil er mit d.

Vernunft in vollkommenem Einklang steht,

23

nicht nur die universale Herrschaft errin-

gen, sondern auch die ihn Angehörigen zu

vollkommen Tugend und Glückseeligkeit

emporheben wird, mit dem Effekt, dass in

dem Paradies der „klassenlosen Gesellschaft“

die Staatsgewalt (Gericht, Polizei, Armee)

vollkommen überflüssig sein wird. Der Paral-

lelismus mit der rational-gewaltlosen

Arbeitsordnung ist evident. Er wird noch

deutlicher, wenn die den Staat dirigierende

wissenschaftliche ratio als bezeichnet

wird, die durch Aufdeckung der „Naturgesetze

der Gesellschaft“ den notwendigen Gang der

Entwicklung evident mache. Wie die

Technik die Naturgesetze der Natur in

rational begründete Praxis umsetzt, so

die politische Ingeneuweisheit des Kommu-

nismus die Naturgesetze der Gesellschaft.

Und was lehrt der Ausfall dieses Experi-

ments? Die Gewalt, die angeblich durch

die rationale Evidenz der Gesellschaftswissenschaft

überflüssig gemacht werden soll, ist in

Wahrheit obenauf. Und das ist nicht

begründet in dem Charakter der Macht-

haber, sondern in der Natur eines politischen

Systems, das behauptet, das ganze Leben

der Gesellschaft rationalisieren zu können.

Eine unausweichliche Konsequenz!

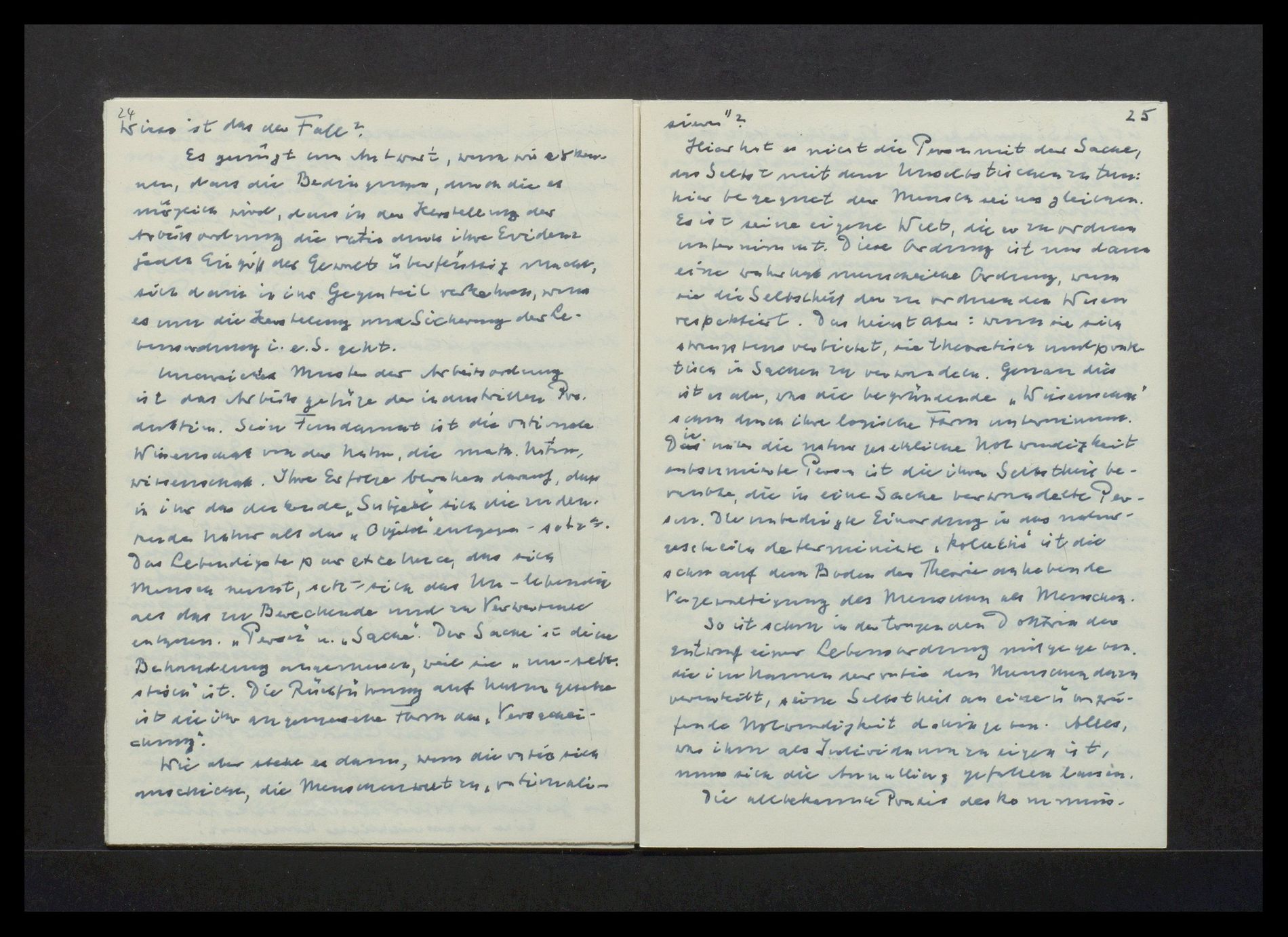

24

Wieso ist das der Fall?

Es genügt zur Antwort, wenn wir erken-

nen, dass die Bedingungen, durch die es

möglich wird, dass in der Herstellung der

Arbeitsordnung die ratio durch ihre Evidenz

jeden Eingriff der Gewalt überflüssig macht,

sich dann in ihr Gegenteil verkehren, wenn

es um die Herstellung und Sicherung der Le-

bensordnung i. e. S. geht.

<...eiches> Muster der Arbeitsordnung

ist das Arbeitsgefüge der industriellen Pro-

duktion. Sein Fundament ist die rationale

Wissenschaft von der Natur, die math. Natur-

wissenschaft. Ihre Erfolge beruhen darauf, dass

in ihr das denkende „Subjekt“ sich die zu den-

kende Natur als das „Objekt“ entgegen-setzt.

Das Lebendigste par excellance, das sich

Mensch nennt, setzt sich das Un-lebendige

als das zu Berechende und zu Verwertende

entgegen. „Person“ u. „Sache“. Der Sache ist diese

Behandlung angemessen, weil sie „un-selb.

stisch“ ist. Die Rückführung auf Naturgesetze

ist die ihr angemessene Form der „Versachli-

chung“.

Wie aber steht es dann, wenn die ratio sich

anschickt, die Menschenwelt zu „rationali-

25

sieren“?

Hier hat es nicht die Person mit der Sache,

das Selbst mit dem Unselbstischen zu tun:

hier begegnet der Mensch seines gleichen.

Es ist seine eigene Welt, die er zu ordnen

unternimmt. Diese Ordnung ist nur dann

eine wahrhaft menschliche Ordnung, wenn

sie die Selbstheit der zu ordnenden Wesen

respektiert. Das heisst aber: wenn sie sich

strengstens verbietet, sie theoretisch und prak-

tisch in Sachen zu verwandeln. Genau dies

ist es aber, was die begründende „Wissenschaft“

schon durch ihre logische Form unternimmt.

Die unter die naturgesetzliche Notwendigkeit

subsumierte Person ist die ihrer Selbstheit be-

raubte, die in eihe Sache verwandelte Per-

son. Die unbedingte Einordnung in das natur-

gesetzlich determinierte „Kollektiv“ ist die

schon auf dem Boden der Theorie anhebende

Vergewaltigung des Menschen als Menschen.

So ist schon in der tragenden Doktrin der

Entwurf einer Lebensordnung mitgegeben,

die im Namen der ratio den Menschen dazu

verurteilt, seine Selbstheit an eine übergrei-

fende Notwendigkeit dahingeben. Alles,

was ihm als Individuum zu eigen ist,

muss sich die Annullierung gefallen lassen.

Die allbekannte Praxis des Kommunis.

26

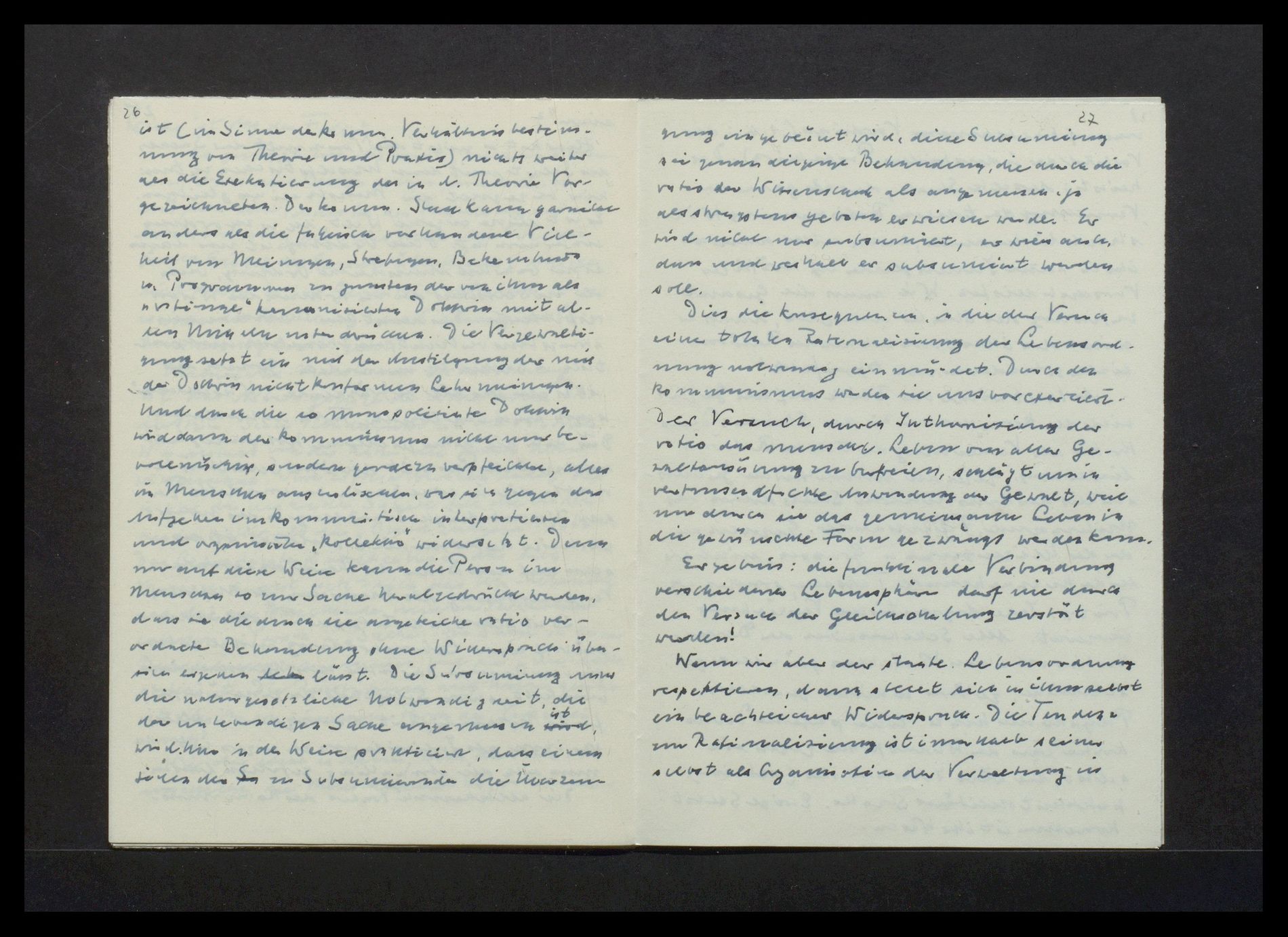

ist (im Sinne der komm. Verhältnisbestim-

mung von Theorie und Praxis) nichts weiter

als die Exekutierung des in d. Theorie Vor-

gezeichneten. Der komm. Staat kann garnicht

anders als die faktisch vorhandene Viel-

heit von Meinungen, Strebungen, Bekenntnissen

u. Programmen zu gunsten der von ihm als

„rationale“ <....nisierten> Doktrin mit al-

len Mitteln unterdrücken. Die Vergewalti-

gung setzt ein mit der Austilgung der mit

der Doktrin nicht konformen Lehrmeinungen.

Und durch die so monopolisierte Doktrin

wird dann der Kommunismus nicht nur be-

vollmächtigt, sondern geradezu verpflichtet, alles

im Menschen auszulöschen, was sich gegen das

Aufgehen im ommunistisch interpretierten

und organisierten „Kollektiv“ widersetzt. Denn

nur auf diese Weise kann die Person im

Menschen so zur Sache herabgedrückt werden,

dass sie die durch die angebliche ratio ver-

ordnete Behandlung ohne Widerspruch über

sich ergehen lässt. Die unter

die naturgesetzliche Notwendigkeit, die

der unlebendigen Sache angemessen ist,

wird hier in der Weise praktiziert, dass einem

jeden der zu Subsumierenden die Überzeu-

27

gung eingebläut wird, diese Subsumierung

sei genau diejenige Behandlung, die durch die

ratio der Wissenschaft als angemessen, ja

als strengstens geboten erwiesen werde. Er

wird nicht nur subsumiert, er weiss auch

dass und weshalb er subsumiert werden

soll.

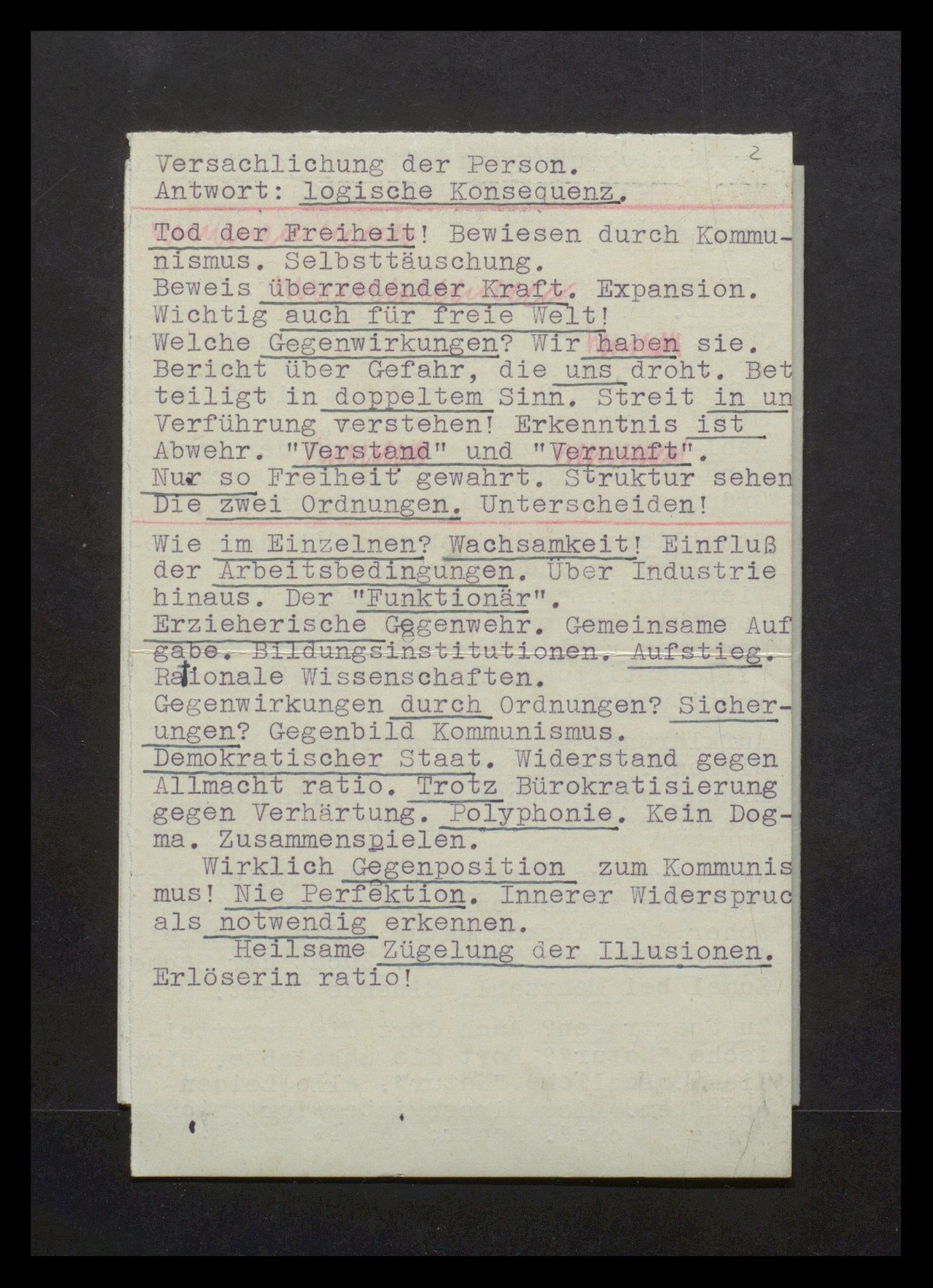

Dies die Konsequenzen, in die der Versuch

einer totalen Tationalisierung der Lebensord-

nung notwendig einmündet. Durch den

Kommunismus werden sie uns vorexerziert.

Der versuch, durch Inthonisierung der

ratio das menschl. Leben von aller Ge-

waltausübung zu befreien, schlägt um in

vertausendfachte Anwendung der Gewalt, weil

nur durch sie das gemeinsame Leben in

die gewünschte Form gezwängt werden kann.

Ergebnis: die funktionale Verbindung

verschiedener Lebensphären darf nie durch

den Versuch der Gleichschaltung zerstört

werden!

Wenn wir aber der staatl. Lebensordnung

respektieren, dann stellt sich in ihm selbst

ein beachtlicher Widerspruch. Die Tendenz

zur Rationalisierung ist innerhalb seiner

selbst als Organisation der Verwaltung in

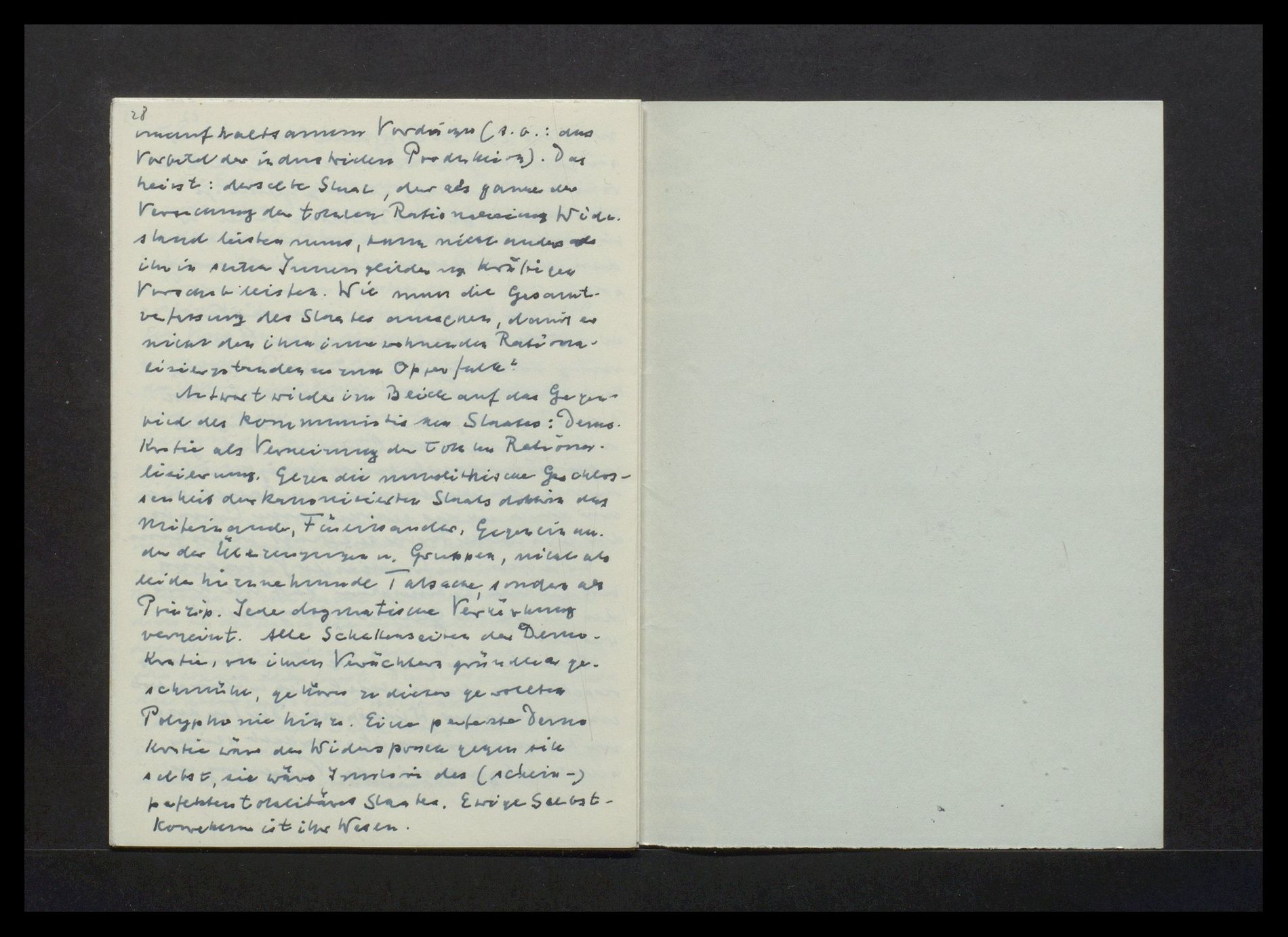

28

unaufhaltsamen Vordrängen (s. o.: aus

Vorbild der industriellen Produktion). das

heisst: derselbe Staat, der als ganzes der

Versuchung der totalen Rationalisierung Wider-

stand leisten muss, kann nicht anders als

ihr in seinen Innengliedern <..> kräftigen

Vorschub leisten. Wie muss die Gesamt-

verfassung des Staates aussehen, damit er

nicht den ihm innewohnenden Rationa-

lisiergstendezen zum Opfer falle?

Antwirt wieder im Blick auf das Gegen-

bild des kommunistischen Staates: Demo-

kratie als Verneinung der totalen Rationa-

lisierung. Gegen die monolithische Geschlos-

senheit der kanonisierten Staatsdoktrin das

Miteinander, Füreinander, Gegeneinan-

der der Überzeugungen u. Gruppen, nicht als

leider hinzunehmende Tatsache, sondern als

Prinzip. Jede dogmatische Verhärtung

verneint. Alle Schattenseiten der Demo-

kratie, von ihren Verächtern gründlich ge-

schmäht, gehören zu dieser gewollten

Polyphonie hinzu. Eine perfekte Demo-

kratie wäre der Widerspruch gegen sich

selbst, sie wäre des (schein-)

perfekten totalitären Staates. Ewige Selbst-

korrektur ist ihr Wesen. |