| Bemerkungen | Dokumentenabschrift: V 0066a

(1956)

Titelblatt

Freiheit und Bindung im Wirtschaftsleben

(Godesberg 1956)

1

Die Welt zerfällt gegenwärtig in zwei Blöcke

von Staaten, die nicht nur durch politische Ge-

gensätze, sondern auch und erst recht durch

die Abweichung in dem, was man die „Welt-

anschauung“ nennt, voneinander getrennt

werden. Es sind zwei miteinander unver-

einbare Deutungen des menschlichen Ge-

meinschaftslebens, ja des Ganzen der Wirk-

lichkeit überhaupt, die die Seele dieses

Widerstreits ausmachen. Wenn nun wir

Menschen der westlichen Welt in Kürze das-

jenige bezeichnen wollen, was wir vor der öst-

lichen Welt voraus haben, dann nennen

wir uns die „freie“ Welt. Aber mit diesem

Prädikat der „Freiheit“ hat es eine eigen-

tümliche Bewandtnis. Kommt es näm-

lich zu einem Gespräch zwischen Verteidi-

gern der östlichen und der westlichen Welt-

ansicht und berufen sich die letzteren

auf das bei uns bewahrte und gehütete

Gut der Freiheit, so darf man gewiss sein,

dass von der Gegenseite höhnisch erwidert

wird: seht ihr den nicht, dass dieses von

euch so hochgepriesene Gut der Freiheit eine

blosse Einbildung ist? Seht ihr denn nicht,

dass ihr, gerade ihr in ein Netz von Abhängig-

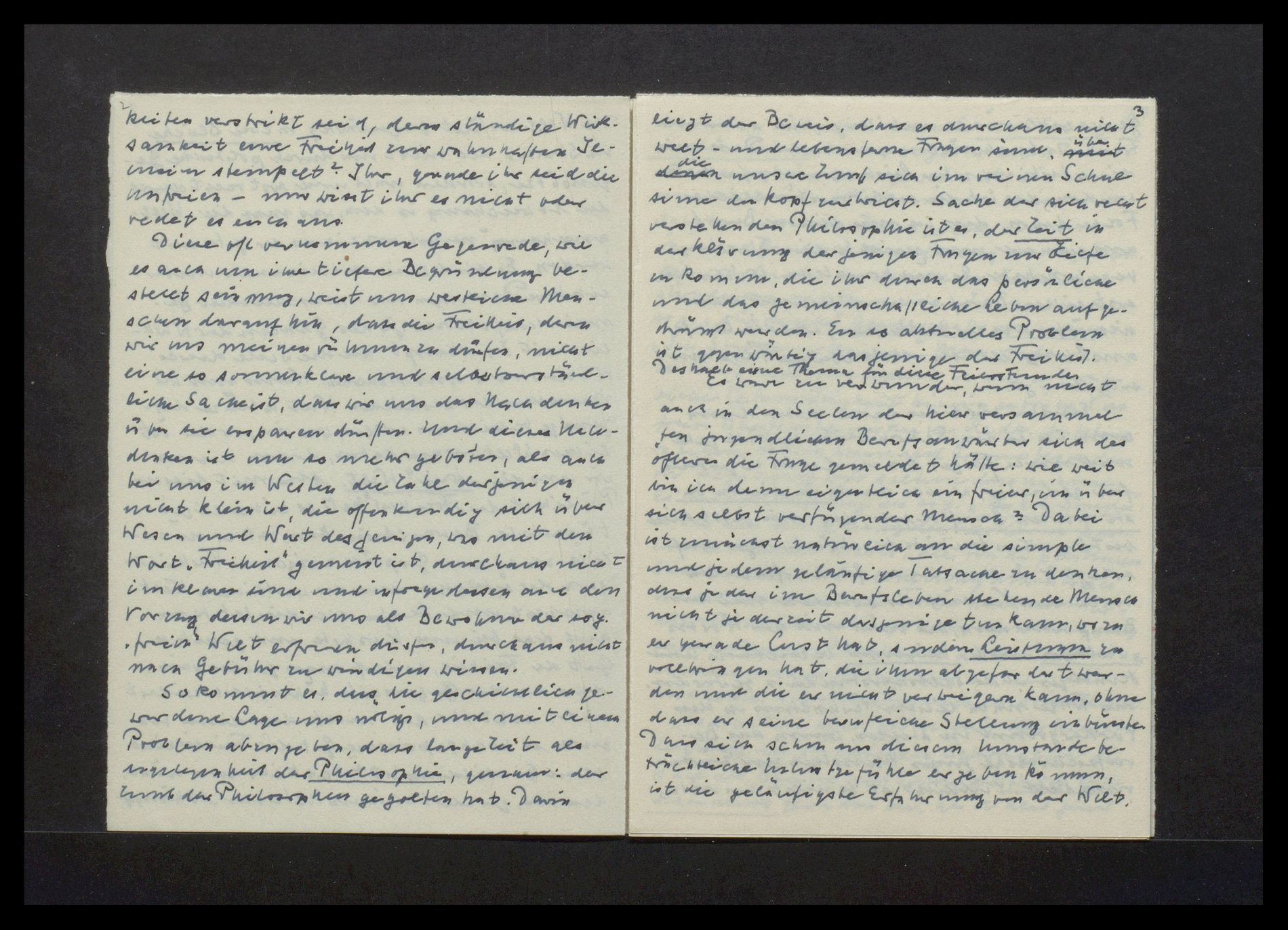

2

keiten verstrikt seid, deren ständige Wirk-

samkeit eure Freiheit zur wahnhaften Il-

lusion stempelt? Ihr, gerade ihr seid die

unfreien – nur wisst ihr es nicht oder

redet es euch aus.

Diese oft vernommene Gegenrede, wie

es auch um ihre tiefere Begründung be-

stellt sein mag, weist uns westliche Men-

schen darauf hin, dass die Freiheit, deren

wir uns meinen rühmen zu dürfen, nicht

eine so sonnenklare und selbstverständ-

liche Sache ist, dass wir uns das Nachdenken

über sie ersparen dürfen. Und dieses Nach-

denken ist um so mehr geboten, als auch

bei uns im Westen die Zahl derjeigen

nicht klein ist, die offenkundig sich über

Wesen und Wert desjenigen, was mit dem

Wort „Freiheit“ gemeint ist, durchaus nicht

im klaren sind und infolge dessen auch den

Vorzug dessen wir uns als Bewohner der sog.

„freien“ Welt erfreuen dürfen, durchaus nicht

nach Gebühr zu würdigen wissen.

So kommt es, dass die geschichtlich ge-

wordene Lage uns nötigt, uns mit einem

Problem abzugeben, dass lange Zeit als

Angelegenheit der Philosophie, genau: der

Zunft der Philosophen gegolten hat. Darin

liegt der Beweis, dass es durchaus nicht

über

welt- und lebensferne Fragen sind, mit

die

denen unsere Zunft sich im reinen Schul-

sinne den Kopf zerbricht. Sache der sich recht

verstehenden Philosophie ist es, der Zeit in

der Klärung derjenigen Fragen zur Hilfe

zu kommen, die ihr durch das persönliche

und das gemeinschaftliche Leben aufge-

drängt wurden. Ein so aktuelles Problem

ist gegenwärtig dasjenige der Freiheit.

Deshalb <....> Thema für diese Feierstunde

Es wäre zu verwundern, wenn nicht

auch in den Seelen der hier versamel-

ten jugendlichen Berufsanwärter sich des

öfteren die Frage gemeldet hätte: wie weit

bin ich denn eigentlich ein freier, ein über

sich selbst verfügender Mensch? Dabei

ist zunächst natürlich an die simple

und jedem geläufige Tatsache zu denken,

dass jeder im Berufsleben stehende Mensch

nicht jederzeit dasjenige tun kann, wozu

er gerade Lust hat, sondern Leistungen zu

vollbringen hat, die ihm abgefordert wer-

den und die er nicht verweigern kann, ohne

dass er seine berufliche Stellung einbüsste.

Dass sich schon aus diesem Umstande be-

trächtliche Unlustgefühle ergeben können,

ist die geläufigste Erfahrung von der Welt.

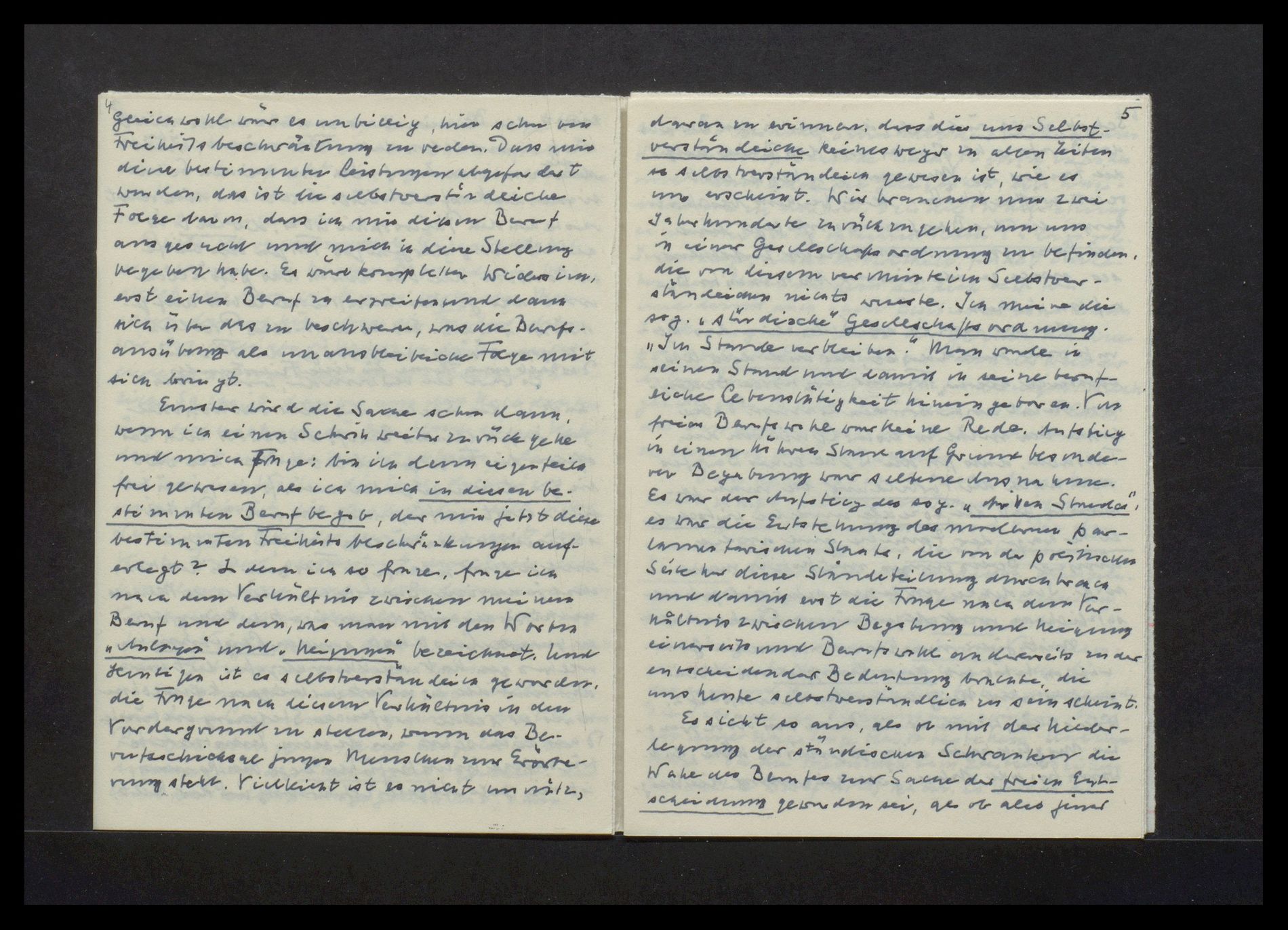

4

Gleichwohl wäre es unbillig, hier schon von

Freiheitsbeschränkung zu reden. Dass mir

diese bestimmten Leistungen abgefordert

wurden, das ist die selbstverständliche

Folge davon, dass ich mir diesen Beruf

ausgesucht und mich in diese Stellung

begeben habe. Es wäre kompletter Widersinn,

erst einen Beruf zu ergreifen und dann

sich über das zu beschweren, was die Berufs-

ausübung als unausbleibliche Folge mit

sich bringt.

Ernster wird die Sache schon dann,

wenn ich einen Schritt weiter zurückgehe

und mich frage: bin ich denn eigentlich

frei gewesen, als ich mich in diesen be-

stimmten Beruf begab, der mir jetzt diese

bestimmten Freiheitsbeschränkungen auf-

erlegt? In dem ich so frage, frage ich

nach dem Verhältnis zwischen meinem

Beruf und dem, was man mit den Worten

„Anlagen“ und „Neigungen“ bezeichnet. Und

Heutigen ist es selbstverständlich geworden,

die Frage nach diesem Verhältnis in den

Vordergrund zu stellen, wenn das Be-

rufsschicksal junger Menschen zur Erörte-

rung steht. Vielleicht ist es nicht unnütz,

5

daran zu erinnern, dass dies uns Selbst-

verständliche keineswegs zu allen Zeiten

so selbstverständlich gewesen ist, wie es

uns erscheint. Wir brauchen nur zwei

Jahrhunderte zurückzugehen, um uns

in einer Gesellschaftsordnung zu befinden,

die von diesem vermeintlich Selbstver-

ständlichen nichts wusste. Ich meine die

sog. „ständische“ Gesellschaftsordnung.

„Im Stande verbleiben“. Man wurde in

seinen Stand und damit in seine beruf-

liche Lebenstätigkeit hineingeboren. Von

freier Berufswahl war keine Rede. Aufstieg

in einen höheren Stand auf Grund besonde-

rer Begabung war seltene Ausnahme.

Es war der Aufstieg des sog. „dritten Standes“,

es war die Entstehung des modernen par-

lamentarischen Staates, die von der politischen

Seite her diese Ständeteilung durchbrochen

und damit erst die Frage nach dem Ver-

hältnis zwischen Begabung und Neigung

einerseits und Berufswahl andererseits zu der

entscheidenden Bedeutung brachten, die

uns heute selbstverständlich zu sein scheint.

Es sieht so aus, als ob mit der Nieder-

legung der ständischen Schranken die

Wahl des Berufs zur Sache der freien Ent-

scheidung geworden sei, als ob also jener

6

Schritt nach rückwärts, der uns in den Bereich

der Berufswahl führte, uns den Blick auf

die Freiheit des Menschen von heute erst

recht eröffnet hätte. Alle Freiheitsbeschrän-

kungen, die der Beruf mir auferlegt, sind

die Konsequenz meines freien Entschlus-

ses, mich gerade diesem bestimmten Be-

ruf zu weihen.

Aber wer sich in die Situation der Be-

rufswahl zurückdenkt, der wird sich doch hin-

sichtlich dieser „Freiheit“ kritische Beden-

ken nicht unterdrücken können. Dabei

denke ich nicht in erster Linie an die

Tatsache, dass für die Wahl eines Berufes

doch auch die Vorbildung, die man ge-

nossen hat, die soziale und die wirtschaft-

liche Lage der Familie und andere

äussere Bedingungen mitbestimmend

sind. Ich denke an einen sehr viel grund-

sätzlicheren und allgemeineren Sachverhalt.

Mit jeder neu heranwachsenden Gene-

ration betritt ein neuer Komplex von Anla-

gungen und Neigungen den Schauplatz.

Wie schön, wenn er ein Reien von unbegrenz-

ten Möglichkeiten sich gegenüber hätte, d.h.

wenn für jede Anlage, jede Neigung die Mög-

7

lichkeit bestände, innerhalb der vorhandenen

Welt die entsprechende Beschäftigung zu finden

und dann auch die Gelegenheit, sich ange-

messen zu ernähren. Dies die Voraussetzung

einer bestimmten optimistischen Pädagogik.

Jede Anlage, richtet entwickelt, findet im Le-

benden Platz, an dem sie sich bewähren

und damit auch ihren Besitzer ernähren kann.

Im Hintergrund steht der Glaube an eine

prästabilierte Harmonie zwischen der Welt der

Anlage und der Welt der Anforderungen. Welch

glückliches Leben! Für jeden ist der Platz,

der ihn aufnimmt, bereit. Er muss nur

zu ihm hingeführt werden.

Dass diese optimistische Annahme

nicht zutrifft: wie viele von Ihnen mögen es

am eigenen Leibe erfahren haben? Die ele-

mentare Erfahrung aller Berufsberatungs-

ämter: Überandrang zu diesen, mangeln-

der Zudrang zu jenen Berufen. Ich lasse die

Frage unerörtert, wie weit es echte Anlagen

und Neigungen, wie weit es irrige Vorstellun-

gen und verbreitete Vorurteile sind, die für

das eine und für das andere bestimmend sind.

Die tatsache das Disharmonie zwischen Ange-

bot und Nachfrage bleibt bestehen. Und ihre

Folge? Da die Menschen zum Existieren einen

bezahlten Beruf nötig haben, so werden sie

8

gewünschten

den befrag Berufsweg gedrängt und

zu den nicht gewünschten hingedrängt.

Also: Zwang, und da heisst: Unfreiheit an

Stelle freier Wahl. „Frei“ dürfen nur diejeni-

gen heissen, die in den mit Begabung und

Neigung übereinstimmenden Beruf gelan-

gen.

Erste Korrektur dieser Disharmonie: die

vielfache Plästizität der menschlichen

Natur (Klischeätzer, Chemielaborant, Schuhkaufm.)

Aber tiefer führt eine zweite, grund-

sätzliche Betrachtung, die mit dem

Vorwurf, hier liege der Tatbestan, Un-

freiheit vor, aufräumt.

Frage: wer übt denn diesen „Zwang“

aus? Antwort: die „gesellschaftl. Ver-

hältnisse“. Aber wo kommen diese Ver-

hältnisse her? Antwort: aus dem Wil-

len der Menschen, die sie geschaffen haben.

Schon hat man die „Verantwortlichen“.

Hätten sie andere Verhältnisse geschaf-

fen, dann würde es die aufgezeigte Dis-

harmonie nicht geben. So macht et-

wa die östl. Ideologie die kapitalistisch-

ausbeuterische Gesellschaftsordnung

des Westens verantwortlich – mit dem Ne-

bengedanken, dass es dergleichen in der

kommunistischen Gesellschaft nicht gebe.

9

Wir dringen zu den tiefsten Gründen un-

serer Lebensverfassung vor, wenn wir uns

fragen, ob wirklich der Wille der Menschen,

die uns. Gesellschafts- u. Wirtschaftsord-

nung aufgebaut haben, für die erörterte

Unstimmigkeit verantwortlich ge-

macht werden darf. Ohne Zweifel ist

er nicht unbeteiligt – aber in welcher Weise

und in welchem Masse ist er es?

Wir haben es hier zu tun mit Berufen,

die ihre Abgrenzung und inhaltliche Er-

füllung vom Wirtschaftsleben e,pfan-

gen. Das Wirtschaftsleben zerlegt sich in

verschiedene Zweige, von denen hier zwei

in Betracht kommen: einerseits Industrie

und Handwerk, andererseits der Handel.

Fragen wir uns aber, welches diejenigen

Zweige des Wirtschaftslebens sind, von denen

das Ganze des Wirtschaftslebens in erster

Linie sein Gepräge erhält, so muss die

Antwort lauten: es sind diejenigen Zwei-

ge, die ihre Grundlage und Voraussetzung

an der modernen Naturwissenschaft und

an der mit ihr verschwisterten Technik ha-

ben. Auf diese beiden gründen sich wie

wir wissen, die Formen der industriellen.

Im Verhältnis zu dieser ist der Handel

sekundär. Den er handelt mit Produkten,

die da sein müssen, damit er in Tätigkeit

10

treten könne (wo durch nicht ausgeschlossen

wird, dass er auf Richtung und Umfang der

Produktion zurückwirkt) Wollen wir den Bau

des modernen Wirtschaftslebens verstehen,

von dem her sich wiederum die Gliederung

der Berufe bestimmt, dann müssen wir

vor allem den Bau des industriellen Pro-

duktionssystems verstehen. An dieses Sy-

stem richten wir die Frage: ist es Werk und

Schöpfung des menschlichen Willens?

Diese Frage ist selbstverständlich inso-

fern zu bejahen, als es menschliche Taten

sind, ohne die die Systeme nie in die

Wirklichkeit eingetreten wäre. Aber dieser

Wille findet doch eine unübersteigbare

Schranke an der Eigenbeschaffenheit der

Stoffe und Kräfte, mit denen er es zu tun

hat. „ wird nur durch Gehorsam be-

siegt.“ Eben deshalb ist ja die Wissenschaft

von so grundlegender Bedeutung, die uns

über die Beschaffenheit der Stoffe und die Wir-

kungsweise der Kräfte unterrichtet: die Na-

turwissenschaft. So liegen denn die Anfänge

des industriellen Produktionssystems im

17. Jhdt. Aufkommen der rechnenden Natur-

wissenschaft. Es hat dann ein Jahrhundert

gedauert, bis die technische Auswertung

einsetzte. 1769 J. Watt. Aber von da an ist

11

es dann in unabsehbarer Folgerichtigkeit

und ständig sich steigerndem Tempo wei-

naturwis-

tergegangen bis zu den xxxxxx senschaftl.

Entdeckungen und technischen Erfin-

dungen, die uns heute den Atem verschla-

gen. Wie weit waltet in diesem Prozess

Freiheit? Wie weit ist er Werk des Willens?

Wir prüfen das Recht der Redensart

„Industrielle Revolution“. Die Geräusch-

losigkeit des Fortgangs. Der denkende u.

handelnde Mensch bewegt sich am Fa-

den der Sache entlang. Sein Wille ver-

stummt. Er folgt dem Sachgebot. Die

Sache führt ihn. Heutiges Beispiel. Die

Elektronentechnik und die Automati-

on. Nur Kraft dieser Folgsamkeit bil-

det sich das System der industriellen

Produktuion. Anders als der politische

Willensverband verdankt es seine Ge-

stalt der gehorsamen Anpassung an

die in der Natur sich bietenden Mög-

lichkeiten. Der Wille ist nicht unbetei-

ligt, aber er schrumpft zu dem Willen

zusammen, die Eigentümlichkeiten der

Sache theoretisch zu erkunden und prak-

tisch zu respektieren.

Auf diese Weise also ist das riesenhafte

und vielfach verzweigte Arbeitsgefüge

12

entstanden, aus dem sich die Gliederung

der Beute herleitet. Die durch die Sache

vorgezeichnete Arbeitsteilung zwingt

die Menschenin dies Fachwerk hinein.

Vielfach meint m an: die Sache ist des

Menschen Herr geworden. Spezialisierung,

Vereinseitigung. Der „Funktionär“, der „Robo-

ter“.

Demgegenüber ist festzuhalten: für dies

Gefüge ist nicht menschliche Willkür

verantwortlich zu machen, sondern der

Gehorsam gegen die in der Sache sich

bietenden Möglichkeiten und die aus

ihr sprechenden Aufforderungen. Diese

Möglichkeiten und Aufforderungen zu

vernehmen und sie auszuwerten be-

durfte es des denkenden Geistes, und der

wird in Tätigkeit gesetzt durch den Wil-

len, sich seiner zu bedienen. Die For-

scher, die Erfinder, die Organisatoren. +)

Trotzdem die weitverbreitete Empfindung:

dies alles ist über uns gekommen wie ein

Schicksal, wie eine unabwendbare Natur-

notwendigkeit. Wir sind die wehrlosen

Opfer!

Wir geben die Antwort, in dem wir auf

die gewichtigste unter all den Fragen hier

+) Nicht immer Verantwortliche - Schuldige suchen!

13

blicken, die die Entwicklung von Naturwis-

senschaft und Technik hat brennend werden

lassen. Die Kernphysik. Die Atomspaltung.

Die thermonuklearen Waffen. Ist das, was

heute im Gefolge dieser Erfindungen gesche-

hen kann und geschehen wird, durch Na-

turnotwendigkeit vorherbestimmt und

durch uns bloss zu exekutieren? Die Mensch-

heit am Scheidewege. Mehr denn je: Ent-

scheidung. Appell an den freien Willen.

Hier zeigt sich: alle Sachbeherrschung

ist Mittelbeherrschung. Die Zwecke zu set-

zen ist nach wie vor Sache des Willens.

Ungeheure Steigerung der Verantwortung,

die dieser Wille zu tragen hat. Und diese

Entscheidung ist nicht nur Sache der füh-

renden Staatsmänner. Wucht der Gesamt-

stimmungen, Gesamtmeinungen. Zusammen-

ringen unzähliger Teilströmungen. Anteil

auch der unzähligen Namenlosen. Demo-

kratie!

In diese gemeinsame Verantwortung

sind auch Sie alle einbezogen. Selbst

bei engster Spezialisierung einbezogen

in ein vom Geist geschaffenes Ganzes. Nie-

mals rein „mechanisches“ Tun. Und da-

zu an den Willensentscheidungen betei-

ligt, von denen die Nutzbarmachung

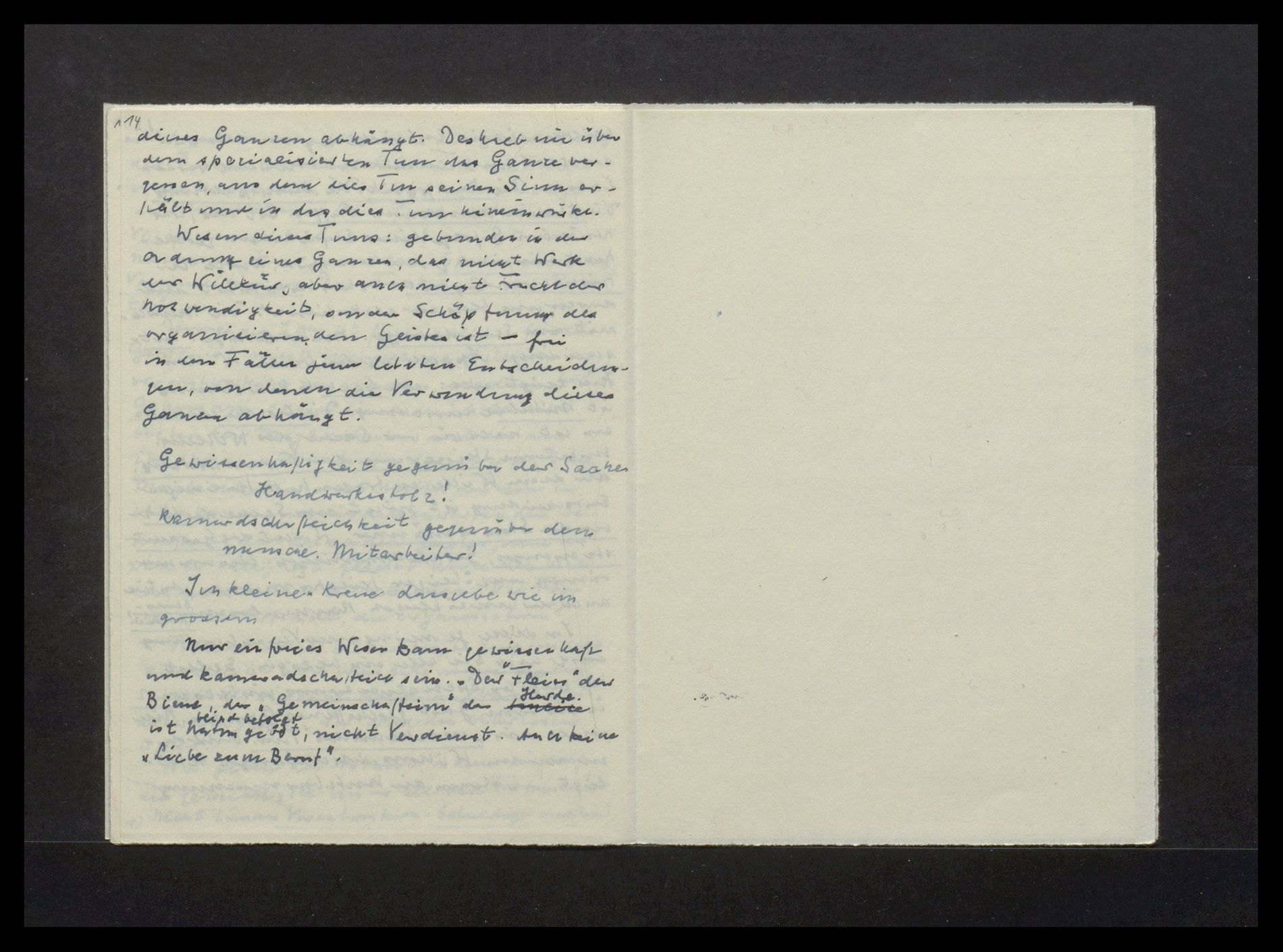

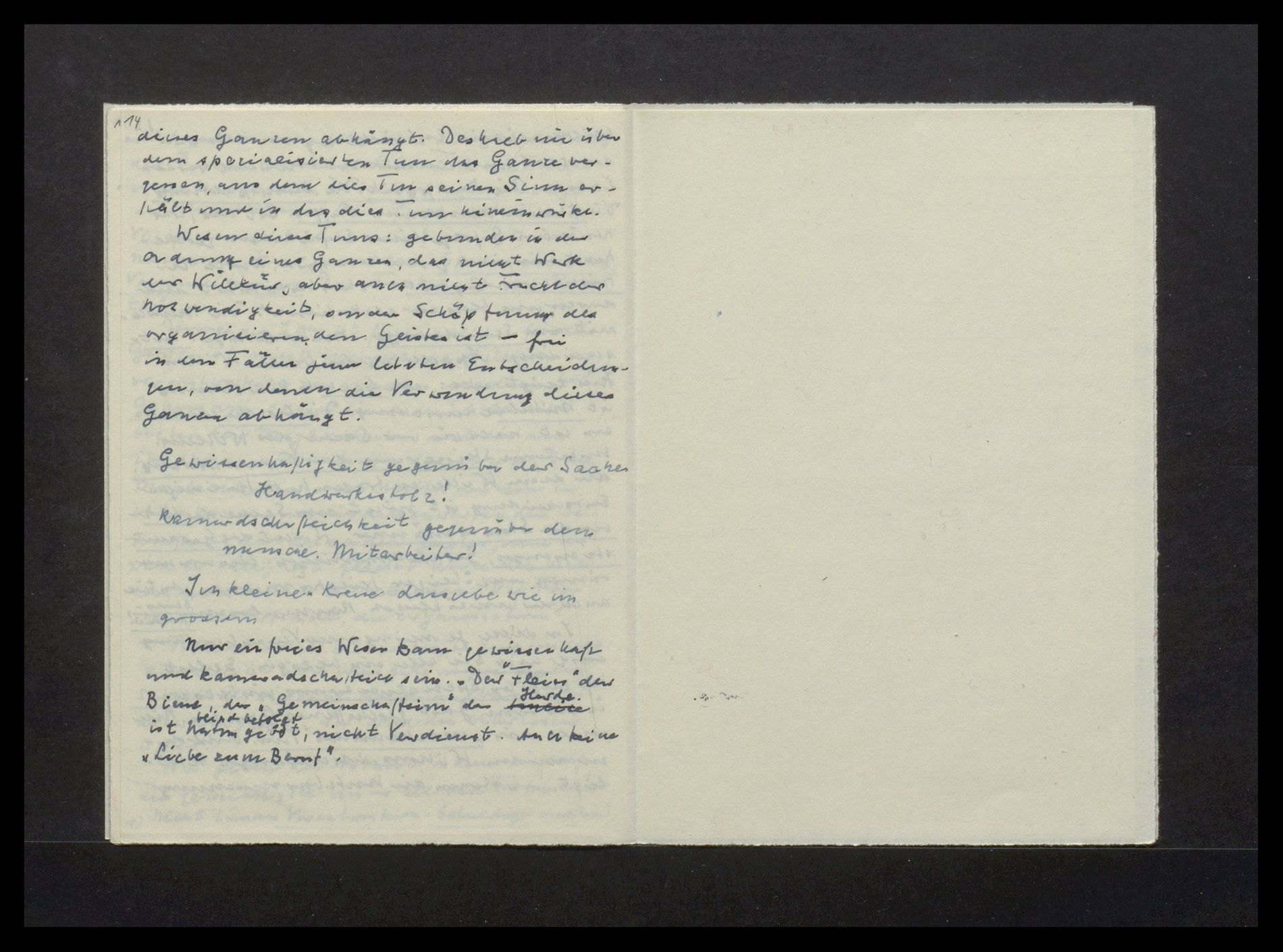

14

dieses Ganzen abhängt. Deshalb über

dem spezialisierten Tun das Ganze ver-

gessen, aus dem dies Tun seinen Sinn er-

hält und in das dies Tun hineinwirkt.

Wesen dieses Tuns: gebunden in der

Ordnung eines Ganzen, das nicht Werk

der Willkür, aber auch nicht Frucht der

Notwendigkeit, sondern Schöpfung des

organisierenden Geistes ist – frei

in den Fällen jener letzten Entscheidun-

gen, von denen die Verwendung dieses

Ganzen abhängt.

Gewissenhaftigkeit gegenüber der Sache

Handwerkerstolz!

Kameradschaftlichkeit gegenüber dem

menschl. Mitarbeiter!

Im kleinen Kreise dasselbe wie im

grossen.

Nur ein freies Wesen kann gewissenhaft

und kameradschaftlich sein. Der „Fleiss“ der

Herde

Biene, der „Gemeinschaftssinn“ der baulich

blind befolgt

ist Naturgebot, nicht Verdienst. Auch keine

„Liebe zum Beruf“.

V 0066b

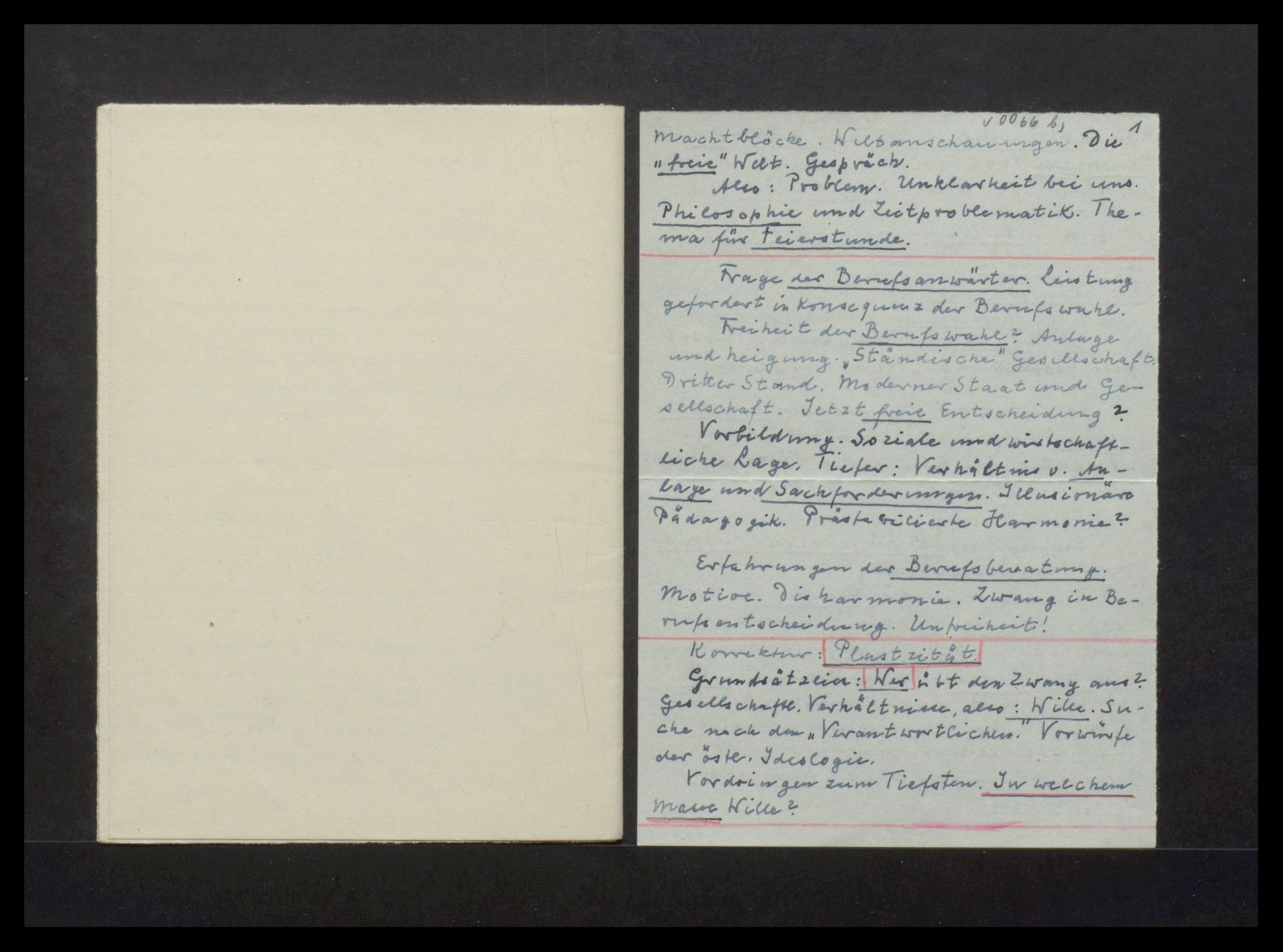

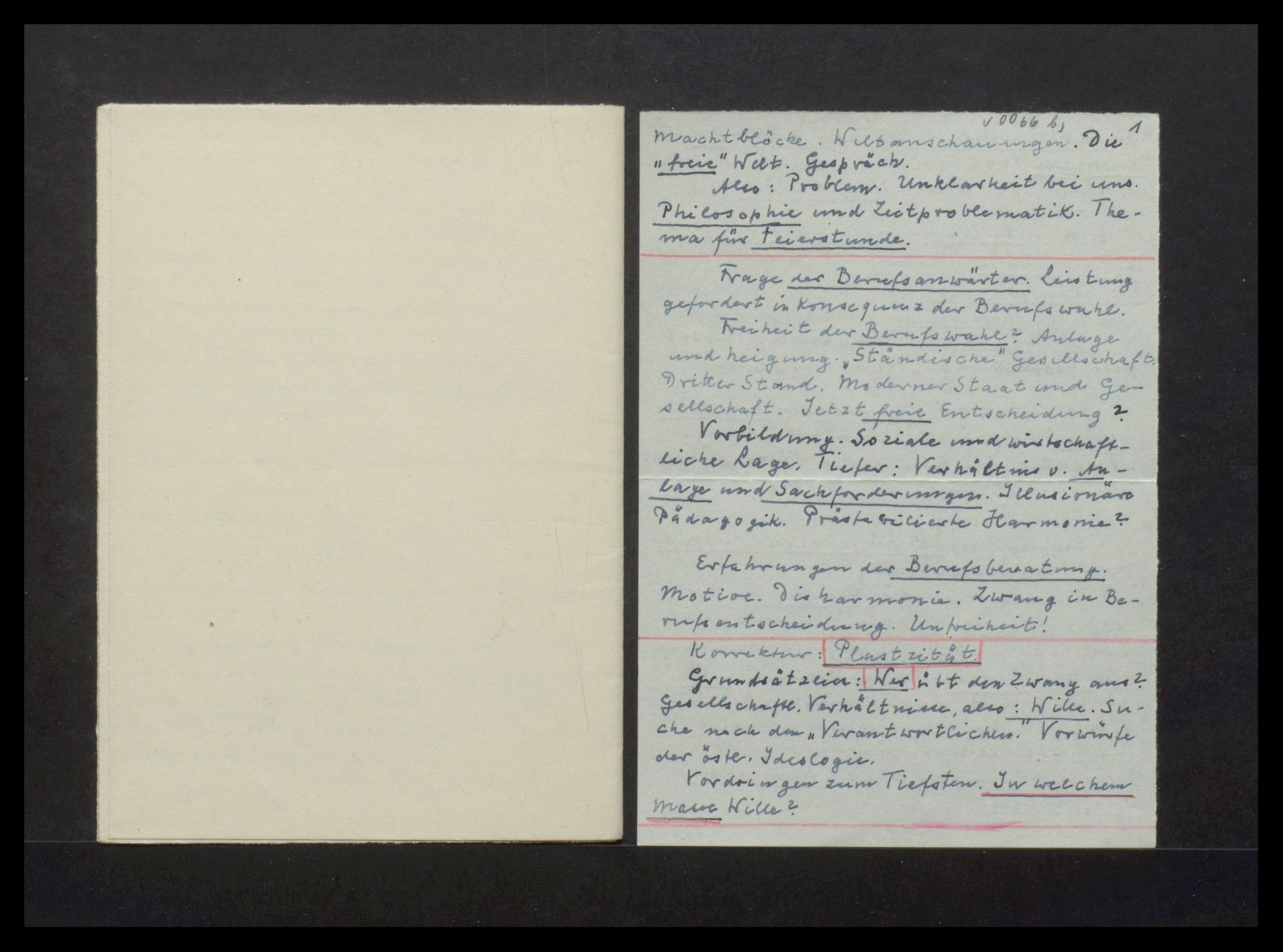

1

Machtblöcke. Weltanschauungen. Die

„freie“ Welt. Gespräch.

Also: Problem. Unklarheit bei uns.

Philosophie und Zeitproblematik. The-

ma für Feierstunde.

----------------------------------------------------

Frage der Berufanwärter. Leistung

gefordert in Konsequenz der Berufswahl.

Freiheit der Berufswahl? Anlage

und Neigung. „Ständische“ Gesellschaft.

Dritter Stand. Moderner Staat und Ge-

sellschaft. Jetzt freie Entscheidung?

Vorbildung. Soziale und wirtschaft-

liche Lage. Tiefer: Verhältnis v. An-

lage und Sachforderungen. Illusionäre

Pädagogik. Prästabilierte Harmonie?

erfahrungen der Berufsberatung.

Motive. Disharmonie. Zwang in Be-

rufsentscheidung. Unfreiheit!

-------------------------------------------------

Korrektur: Plastizität.

Grundsätzlich: Wer übet den Zwang aus?

Gesellschaftl. Verhältnisse, also: Wille. Su-

che nach den „Verantwortlichen“. Vorwürfe

der östl. Ideologie.

Vordringen zum Tiefsten. In welchem

Masse Wille?

-------------------------------------------------------

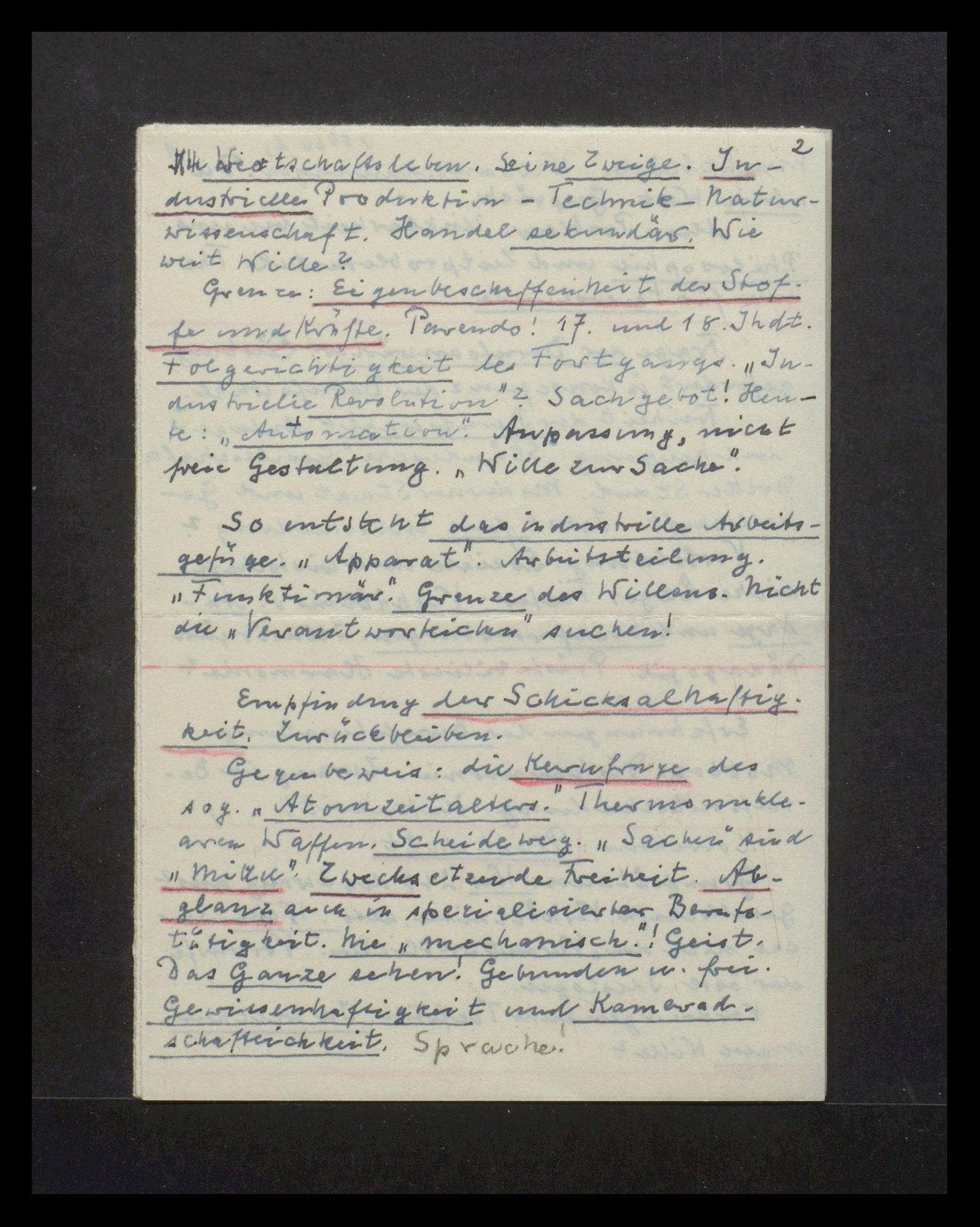

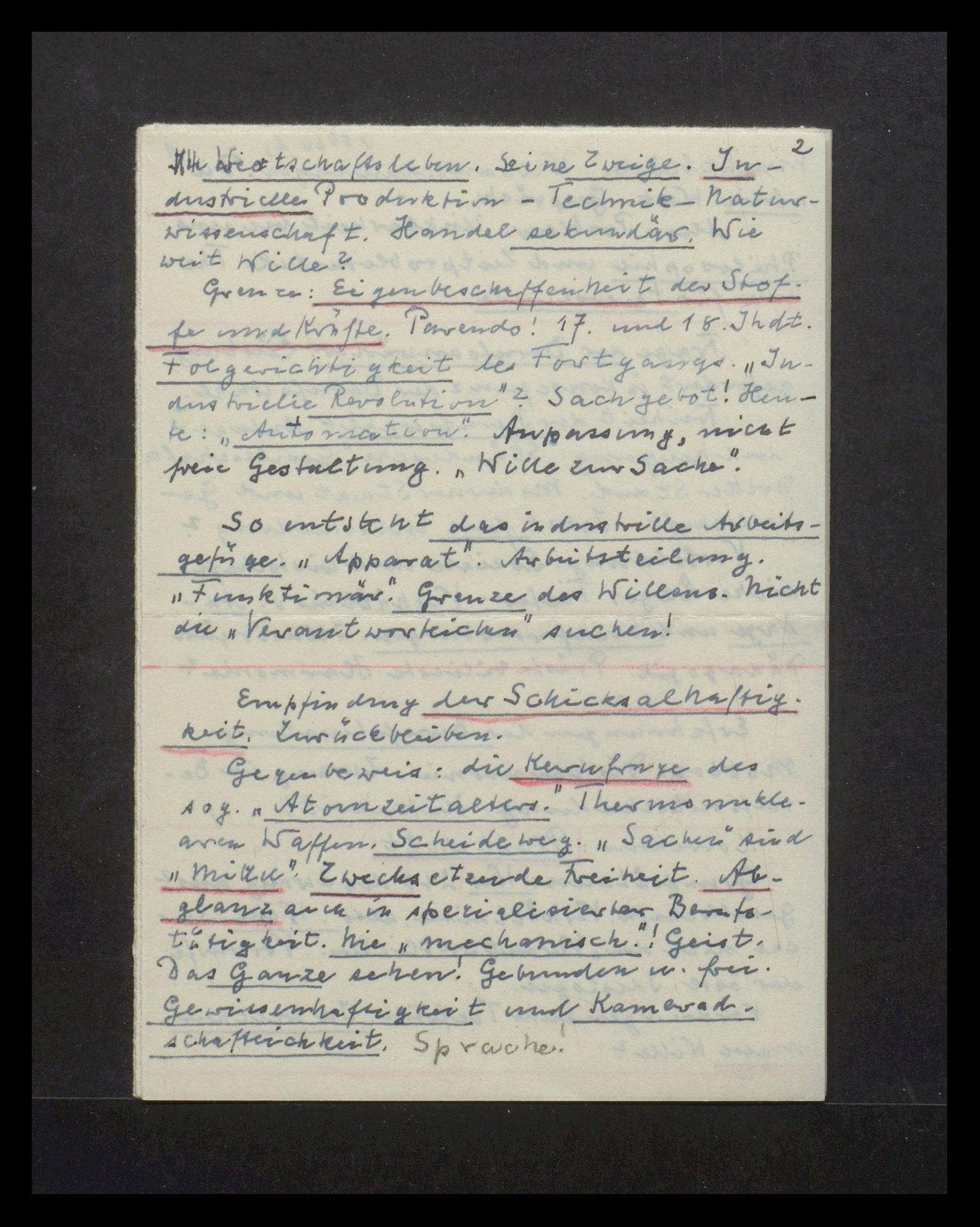

2

In Wirtschaftsleben. Seine Zweige. In-

dustrielle Produktion – Technik – Natur-

wissenschaft. Handel sekundär. Wie

weit Wille?

Grenze: Eigenbeschaffenheit der Stof-

fe und Kräfte. Parendo! 17. und 18. Jhdt.

Folgerichtigkeit des Fortgangs. „In-

dustrielle Revolution“? Sachgebot ! Heu-

te: „Automation“. Anpassung, nicht

freie Gestaltung. „Wille zur Sache“.

So entsteht das industrielle Arbeits-

gefüge. „Apparat“. Arbeitsteilung.

„Funktionär“. Grenze des Willens, Nicht

die „Verantwortlichen“ suchen!

---------------------------------------------------

Empfindung der Schicksalhaftig-

keit. Zurückbleiben.

Gegenbeweis: die Kernfrage des

sog. „Atomzeitalters.“ Thermonukle-

aren Waffen. Scheideweg. „Sachen“ sind

„Mittel“. Zwecksetzende Freiheit. Ab-

glanz auch in spezialisierter Berufs-

tätigkeit. Nie „mechanisch.“! Geist.

Das Ganze sehen! Gebunden u. frei.

Gewissenhaftigkeit und Kamerad-

schaftlichkeit. Sprache! |