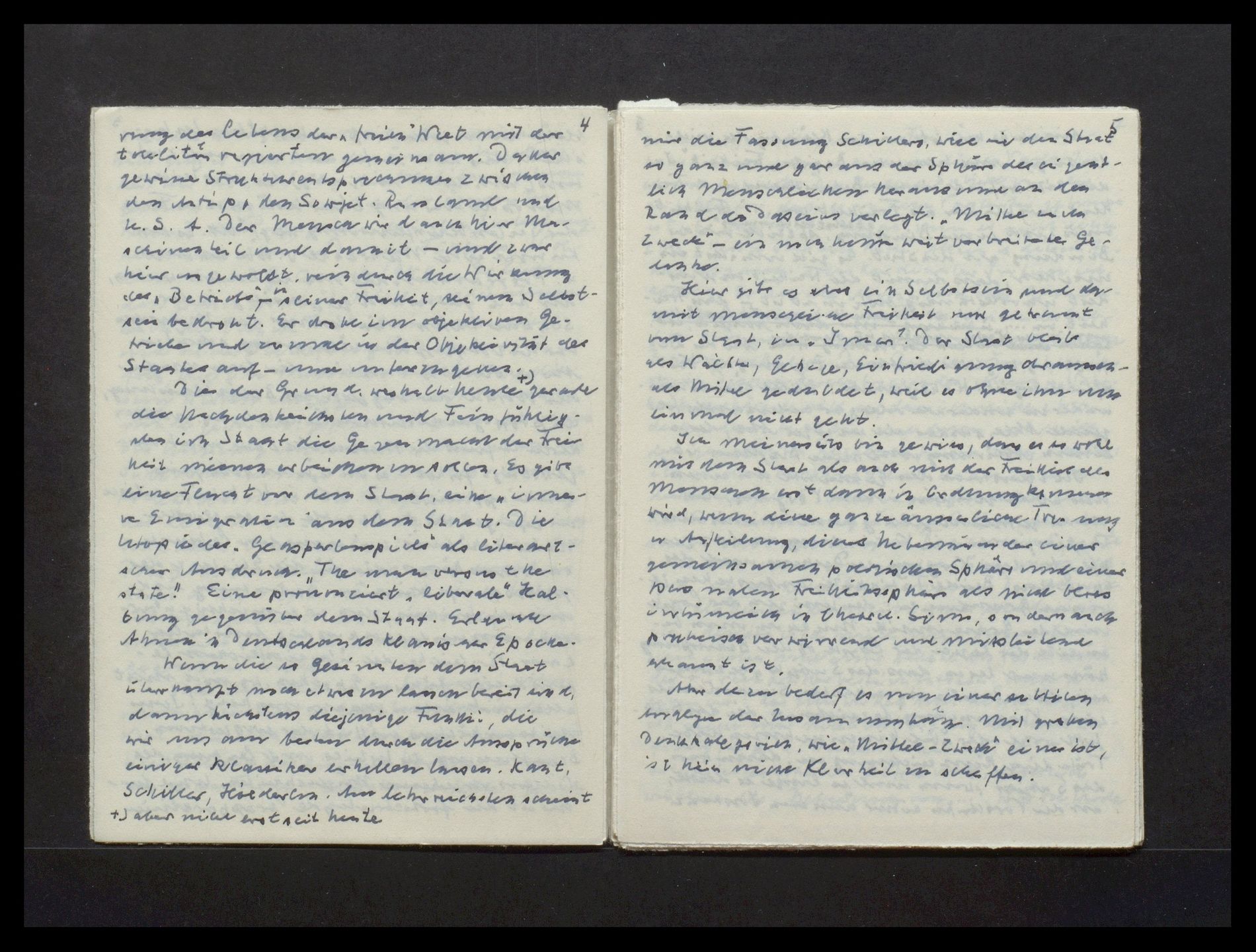

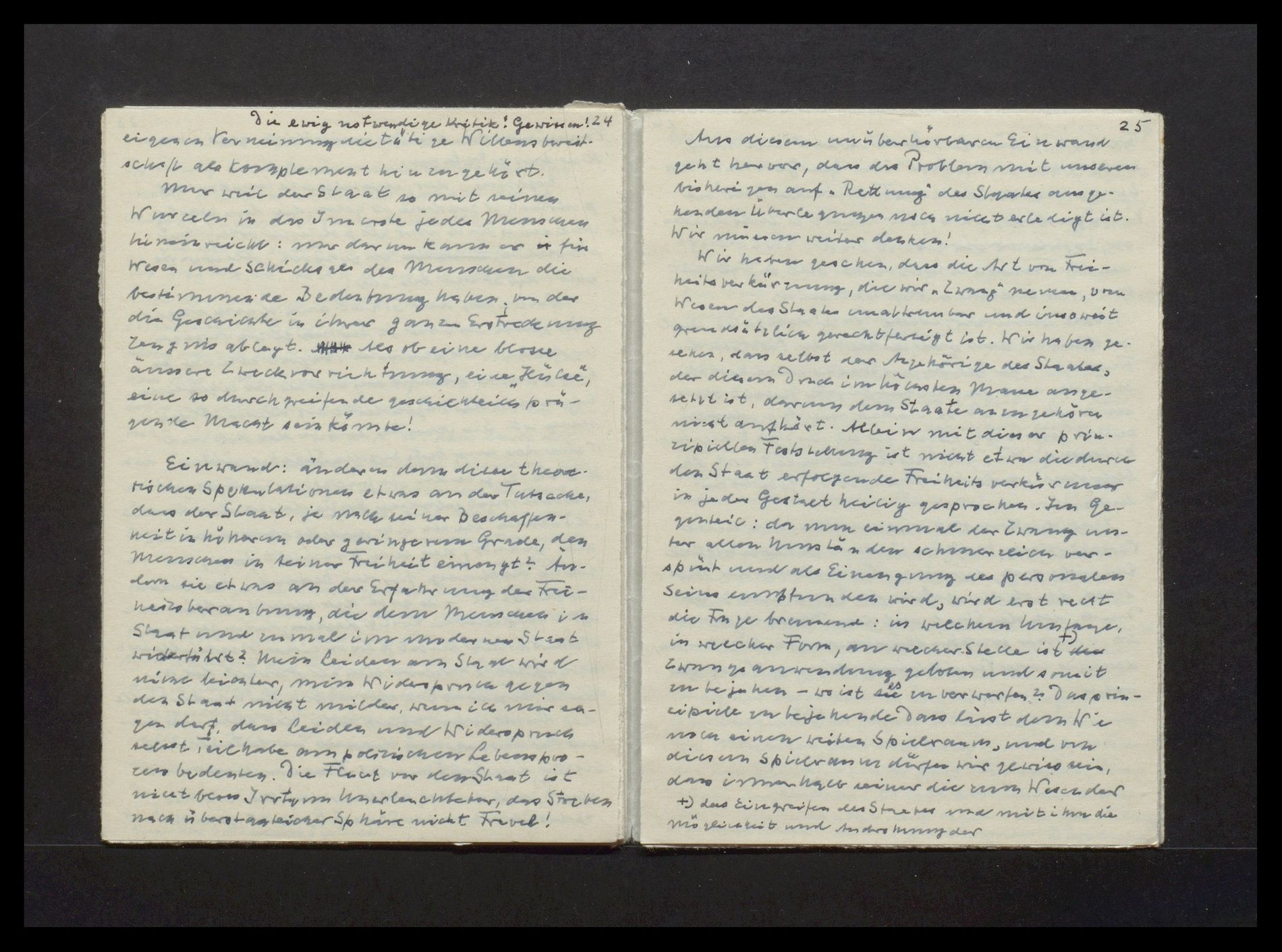

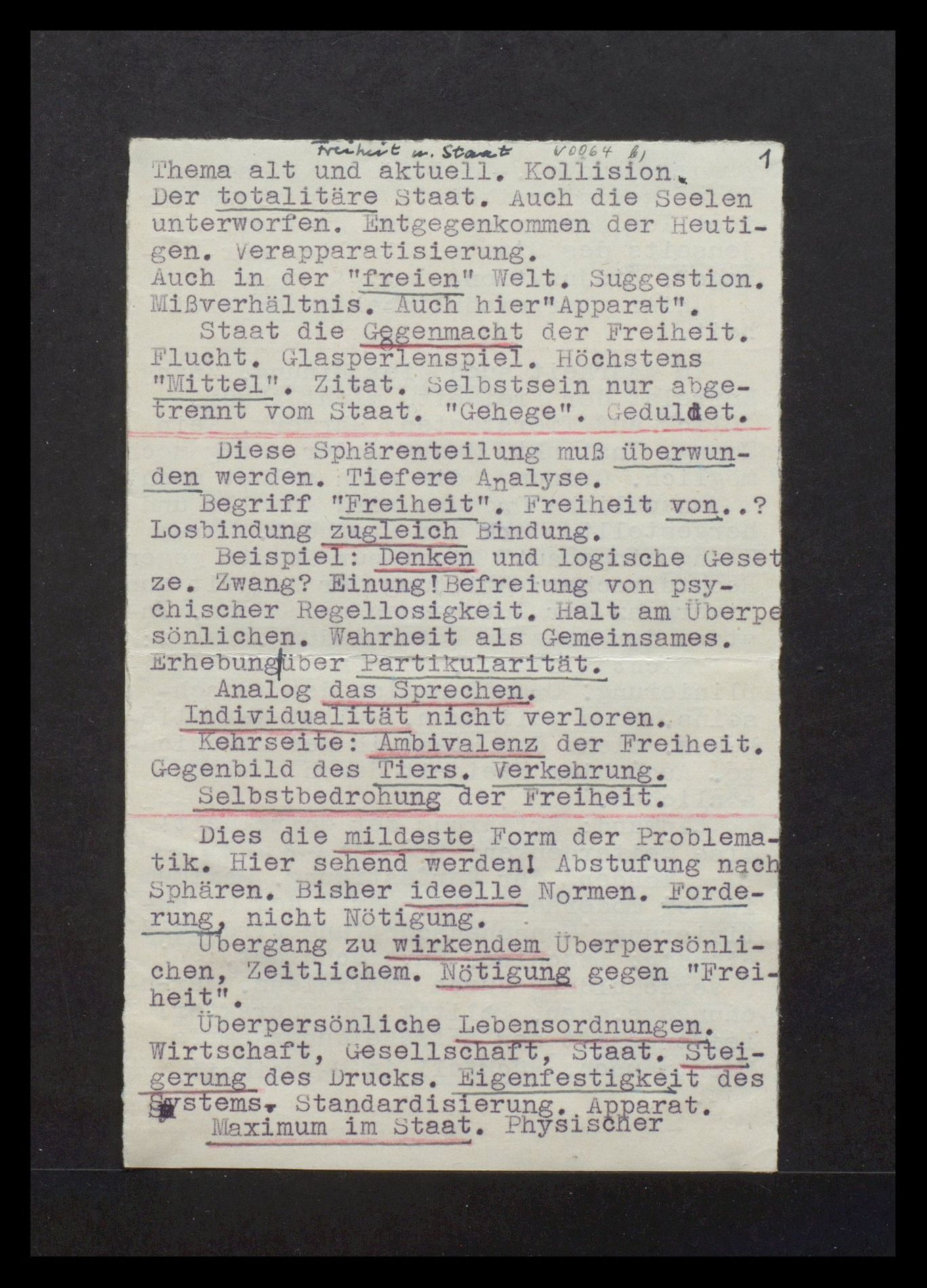

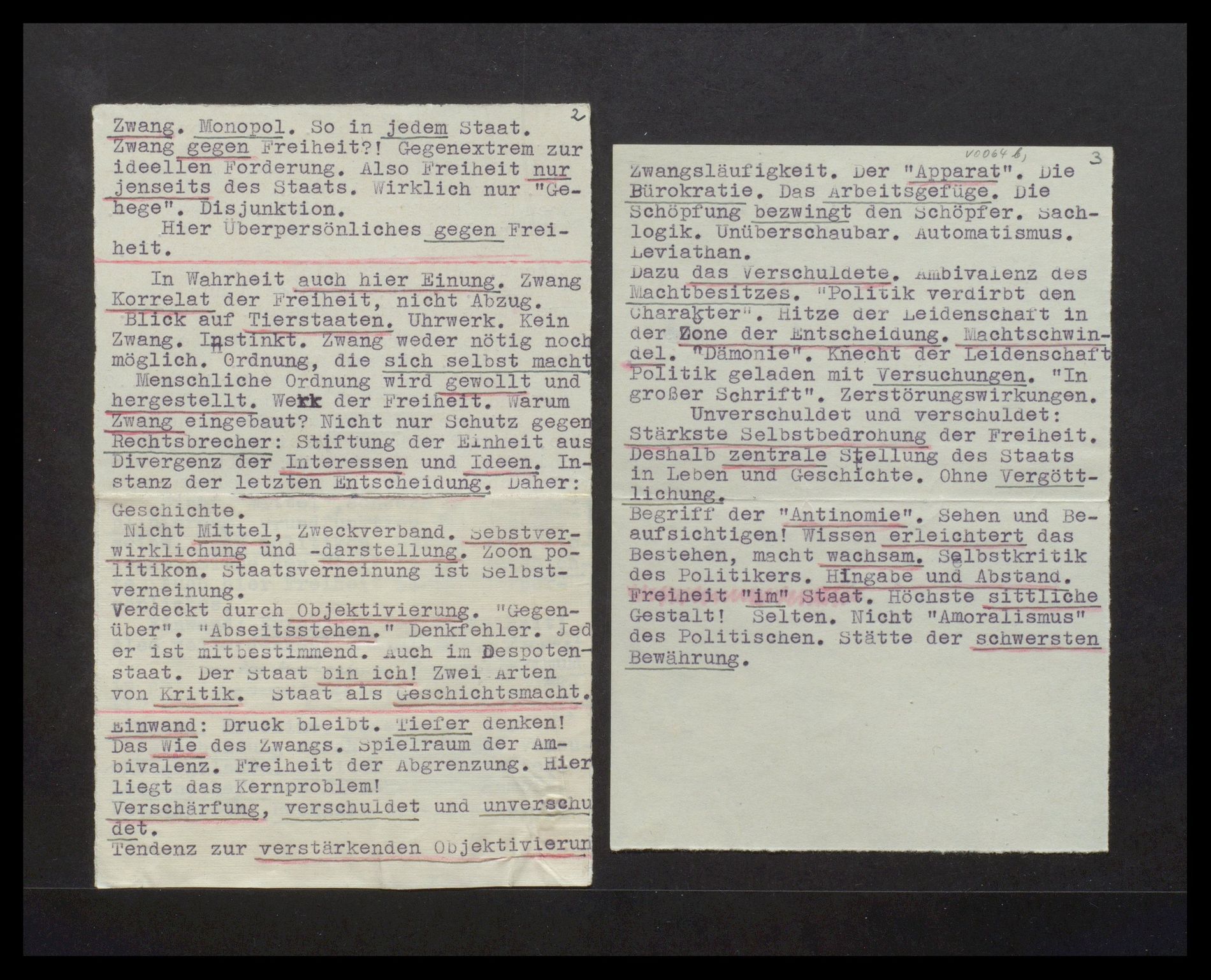

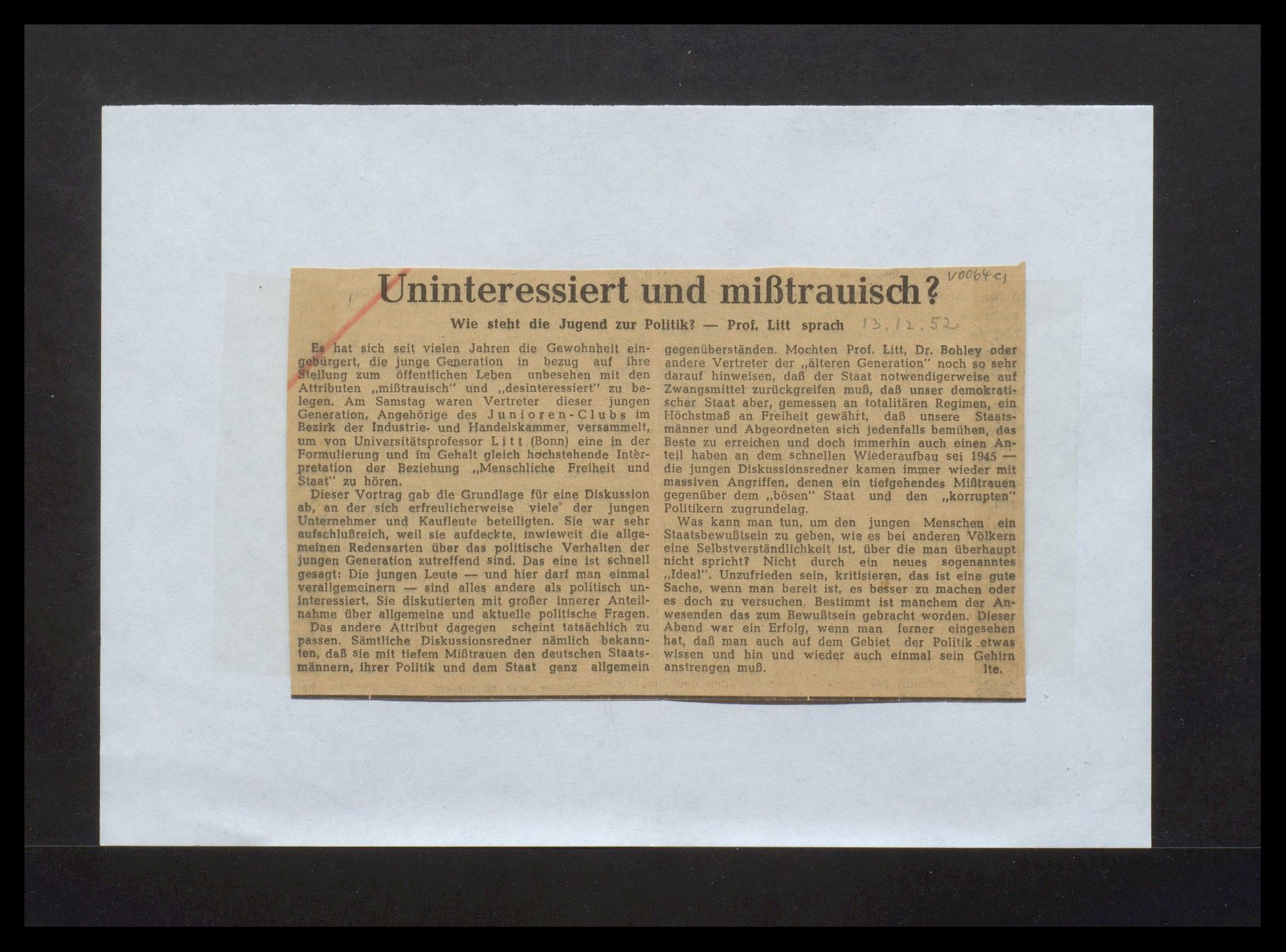

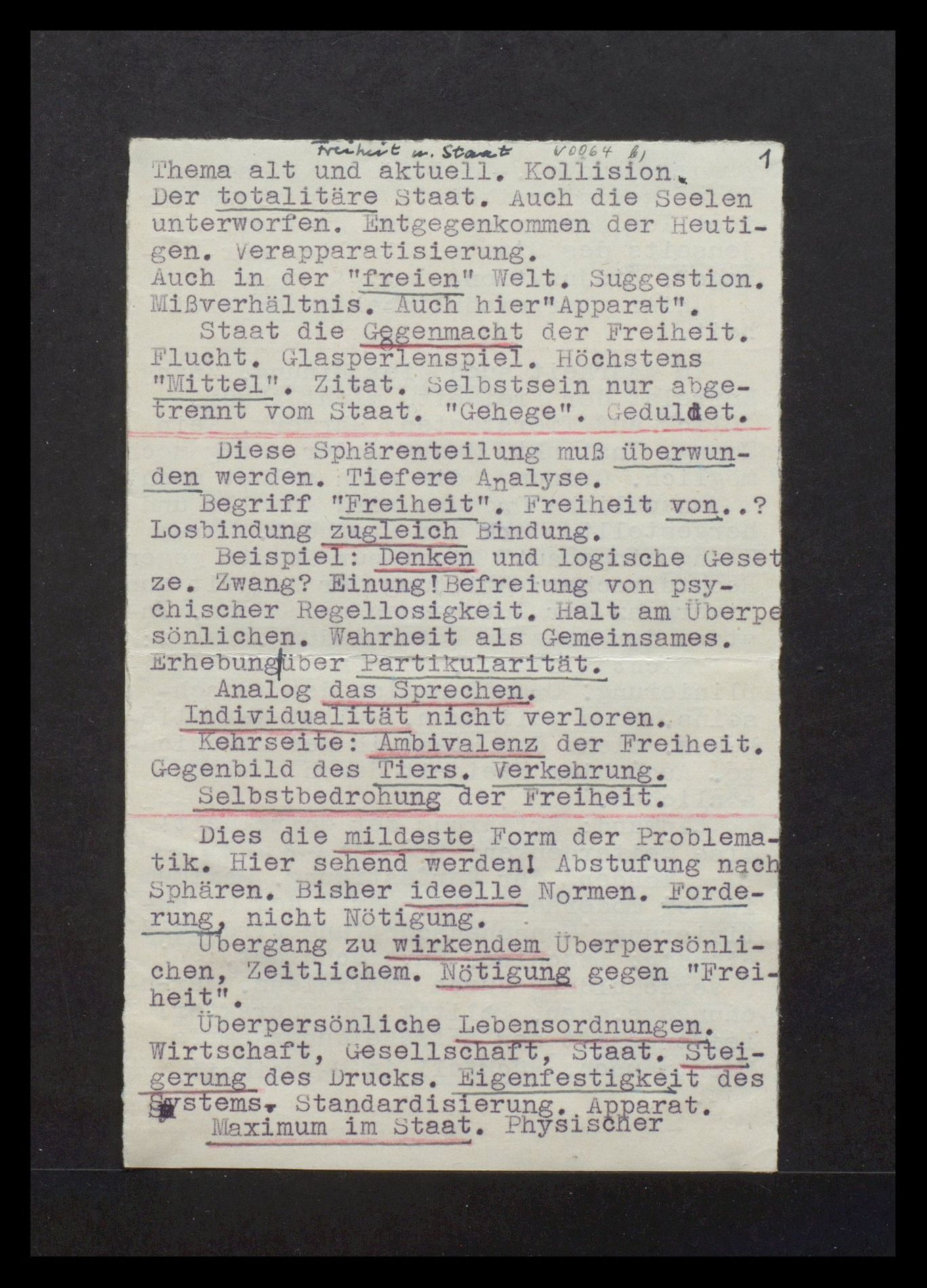

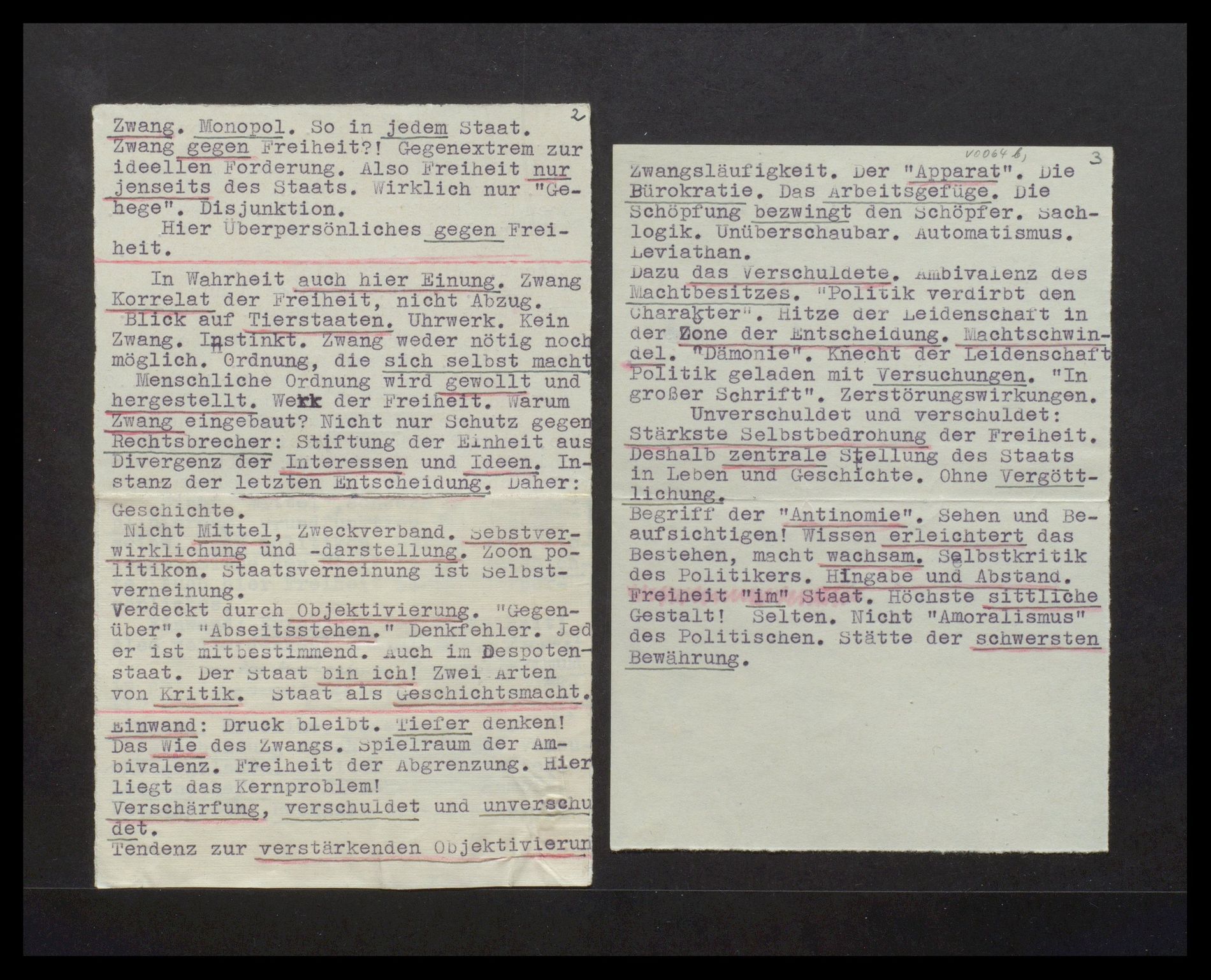

| Bemerkungen | Dokumentenabschrift: V 0064a

(undatiert)

Titelblatt

Die Freiheit des Menschen und der Staat.

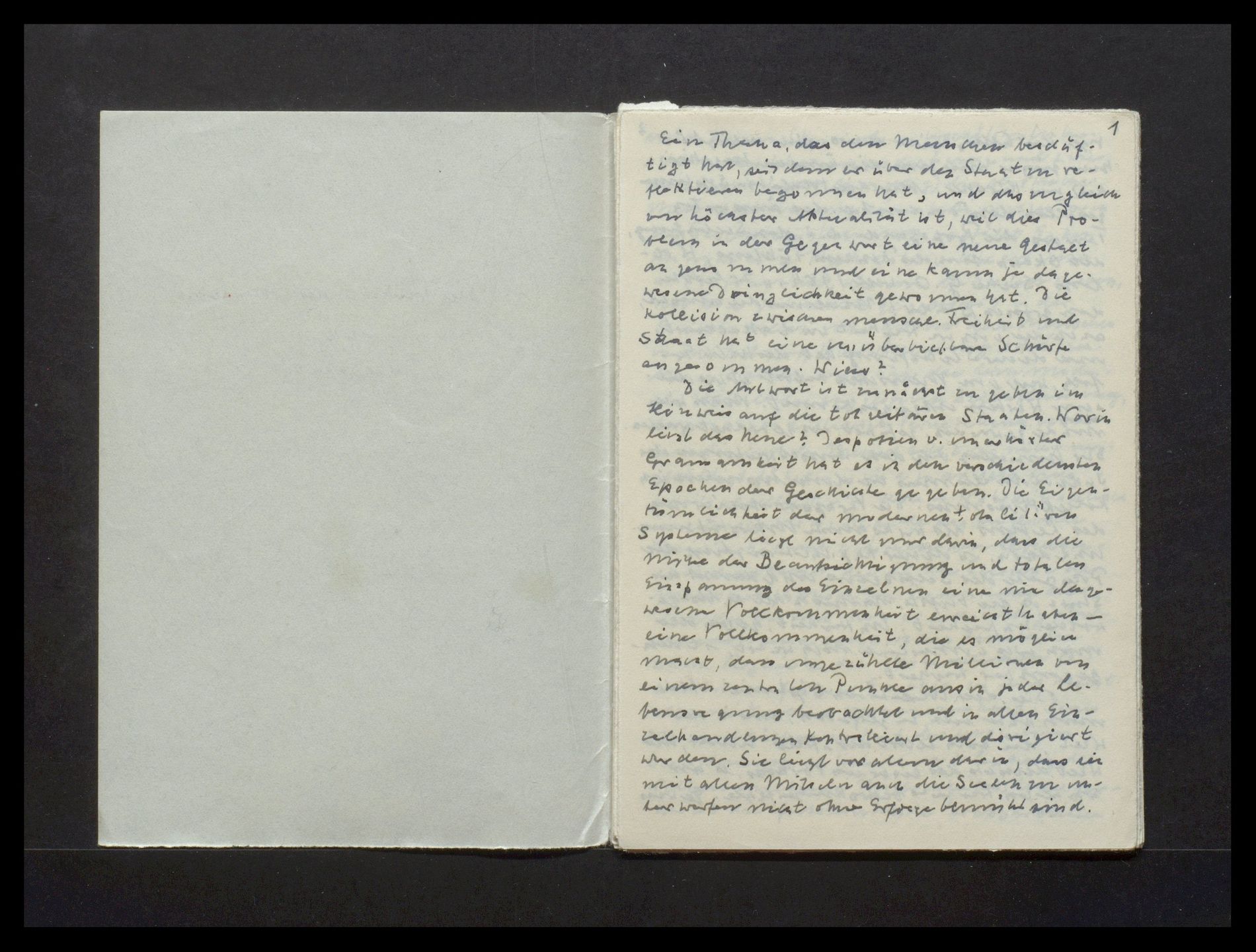

1

Ein Thema, das den Menschen beschäf-

tigt hat, seitdem der über den Staat zu re-

flektieren begonnen hat, und das zugleich

von höchster Aktualität ist, weil dies Pro-

blem in der Gegenwart eine neue Gestalt

angenommen und eine kaum je dage-

wesene Dringlichkeit gewonnen hat. Die

Kollision zwischen menschl. Freiheit und

Staat hat eine unüberbrückbare Schärfe

angenommen. Wieso?

Die Antwort ist zunächst zu geben im

Hinweis auf die totalitären Staaten. Worin

liegt das heute? Despotien v. unerhörter

Grausamkeit hat es in den verschiedensten

Epochen der Geschichte gegeben. Die Eigen-

tümlichkeit der modernen totalitären

Systeme liegt nicht nur darin, dass die

Mittel der Beaufsichtigung und totalen

Einspannung des Einzelnen eine nie dage-

wesene Vollkommenheit erreicht haben –

eine Vollkommenheit, die es möglcih

macht, dass ungezählte Millionen von

einem zetralen Punkte aus in jeder Le-

bensregung beobachtet und in allen Ein-

zelhandlungen kontrolliert und dirigiert

werden. Sie liegt vor allem darin, dass sie

mit allen Mitteln auch die Seelen zu un-

terwerfen nicht ohne Erfolge bemüht sind.

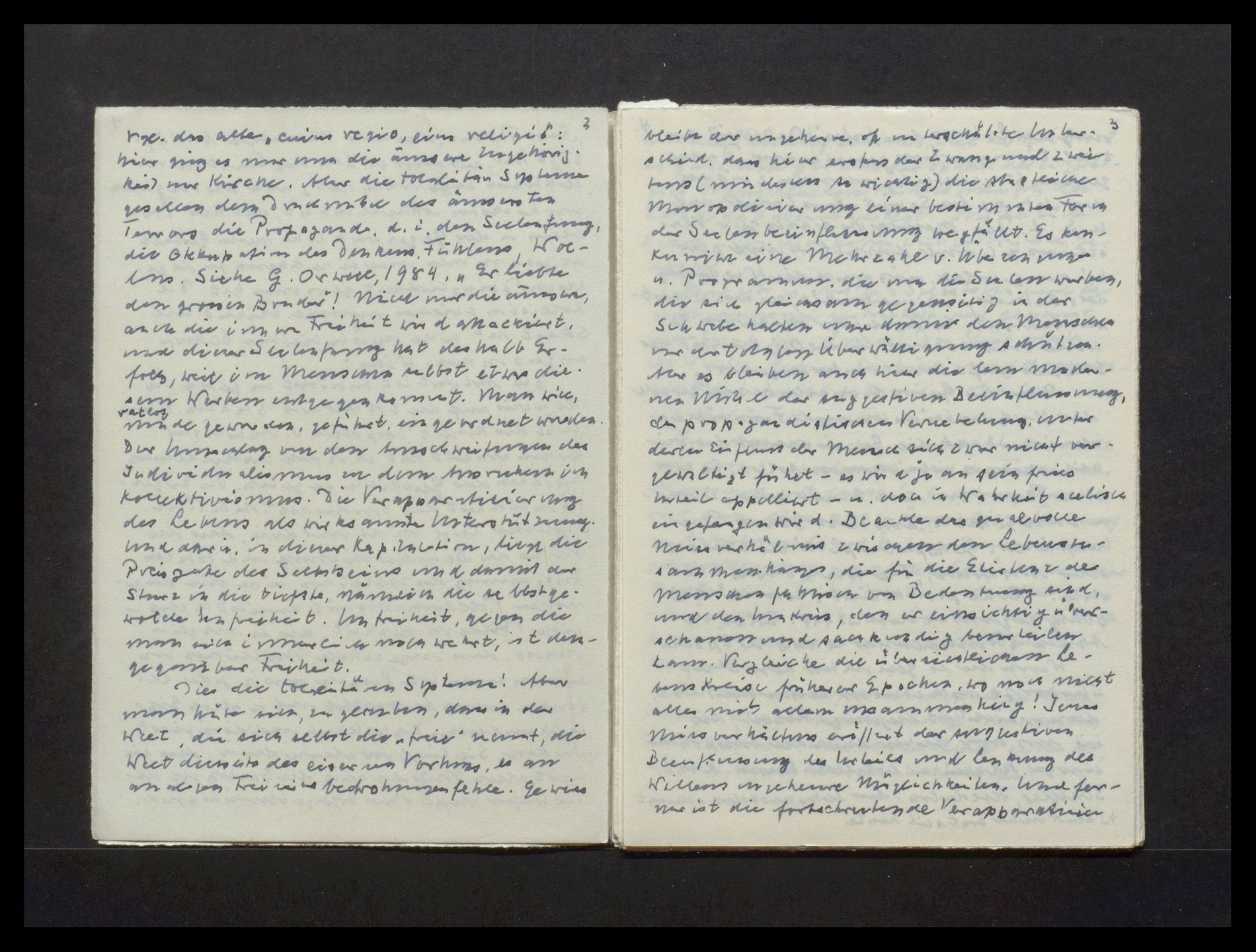

2

Vgl. das alte „“:

hier ging es nur um die äussere Zugehörig-

keit zur Kirche. Aber die totalitären Systeme

gesellen dem Druckmittel des äussersten

Terrors die Propaganda, d.i. den Seelenfang,

die Okkupation des Denkens, Fühlens, Wol-

lens. Siehe G. Orwell, 1984, „Er liebte

den grossen Bruder“! Nicht nur die äussere,

auch die innere Freiheit wird attackiert,

und dieser Seelenfang hat deshalb Er-

folg, weil im Menschen selbst etwas die-

sem Werben entgegenkommt. Man will,

ratlos

müde geworden, geführt, eingeordnet werden.

Der Umschlag von den Ausschweifungen des

Individualismus zu dem Ausruhen im

Kollektivismus. Die Verapparatisierung

des Lebens als wirksamste Unterstützung.

Und darin, in dieser Kapitulation, liegt die

Preisgabe des Selbstseins und damit der

Sturz in die tiefste, nämlich die selbstge-

wollte Unfreiheit. Unfreiheit, gegen die

man sich innerlich noch wehrt, ist dem-

gegenüber Freiheit.

Dies die totalitären Systeme: Aber

man hüte sich, zu glauben, dass in der

Welt, die sich selbst die „freie“ nennt, die

Welt diesseits des eisernen Vorhangs, es an

anderen Freiheitsbedrohungen fehle. Gewiss

3

bleibt der ungeheure, oft unterschätzte Unter-

schied, dass hier erstens der Zwang und zwei-

tens (mindestens so wichtig) die staatliche

Monopolisierung einer bestimmten Form

der Seelenbeeinflussung wegfällt. Es kon-

kurriert eine Mehrzahl v. Überzeugungen

u. Programmen, die um die Seelen werben,

die sich gleichsam gegenseitig in der

Schwebe halten und damit den Menschen

vor der totalen Überwältigung schützen.

Aber es bleiben auch hier die dem moder-

nen Mittel der suggestiven Beeinflussung,

der propagandistischen Verbnebelung, unter

deren Einfluss der Mensch sich zwar nicht ver-

gewaltigt fühlt – es wird ja an sein freies

Urteil appelliert – u. doch in Wahrheit seelisch

eingefangen wird. Beachte das qualvolle

Missverhältnis zwischen den Lebenszu-

sammenhängen, die für die Existenz des

Menschen faktisch von Bedeutung sind,

und den Umkreis, den er einsichtig über-

schauen und sachkundig beurteilen

kann. Vergleiche die übersichtlichen Le-

benskreise früherer Epochen, wo noch nicht

alles mit allem zusammenhing! Jenes

Missverhältnis eröffnet der sugestiven

Beeinflussung des Urteils und Lenkung des

Willens ungeheure Möglichkeiten. Und fer-

ner ist die frotschreitende Verapparatisie-

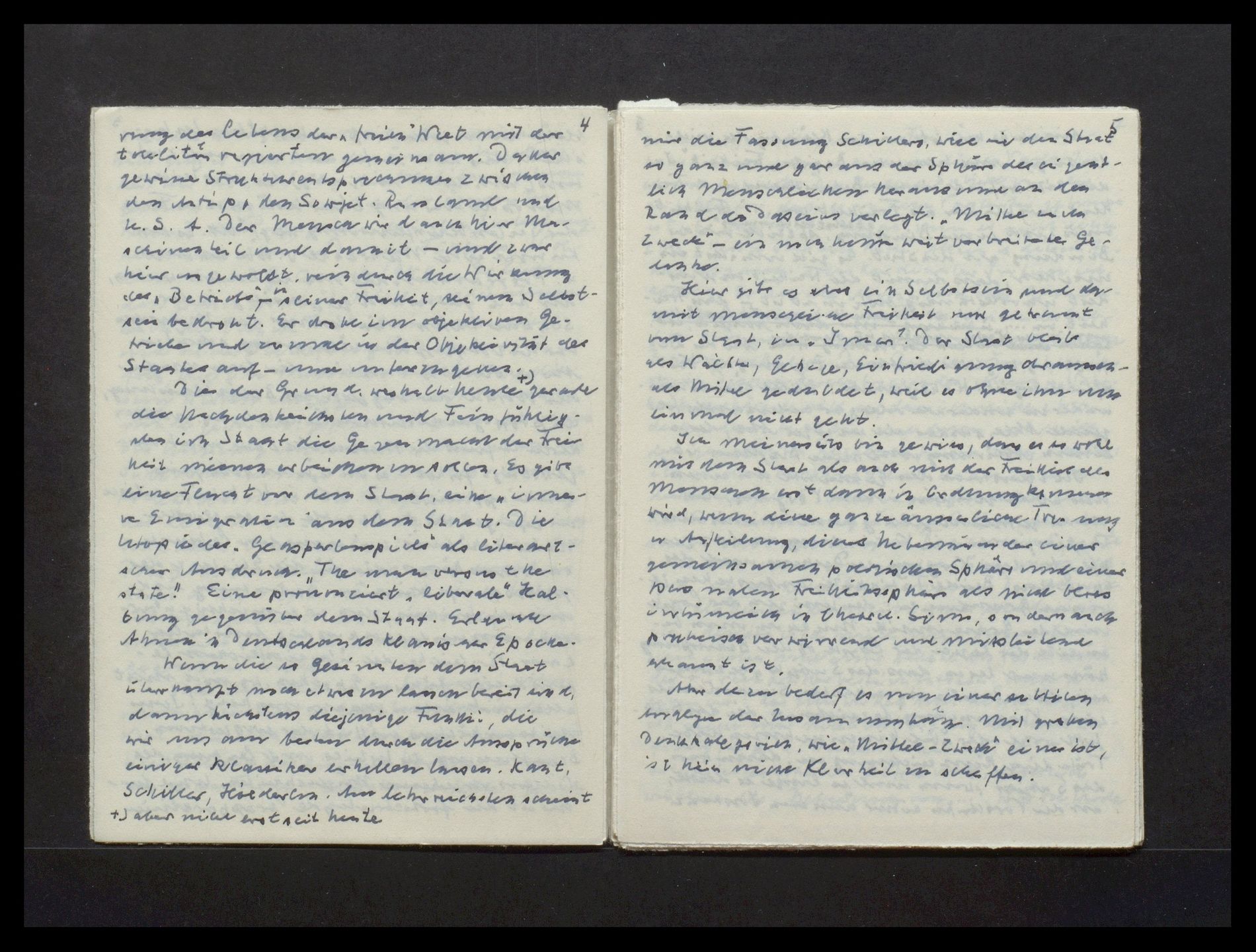

4

rung des Lebens der „freien“ Welt mit der

totalitär regierten gemeinsam. Daher

gewisse Strukturentsprechungen zwischen

den Antipoden Sowjet, Russland und

U.S.A. Der Mensch wird auch hier Ma-

schinenteil und damit – und zwar

hier ungewollt, rein durch die Wirkung

des „Betriebs“ – in seiner Freiheit, seinem Selbst-

sein bedroht. Er droht im objektiven Ge-

triebe und zumal in der Objektivität des

Staates auf- und unterzugehen.

Dies der Grund, weshalb heute +) gerade

die Nachdenklichsten und Feinfühlig-

sten im Staat die Gegenmacht der Frei-

heit meinen erblicken zu sollen. Es gibt

eine Flucht von dem Staat, eine „inne-

re Emigration“ aus dem Staat. Die

Utopie des „Glasperlenspiels“ als liteari-

scher Ausdruck. „The man the

state“. Eine prononzierte „liberale“ Hal-

tung gegenüber dem Staat. Erlauchte

Ahnen in Deutschlands klassischer Epoche.

Wenn die so Gesinnten dem Staat

überhaupt noch etwas zu lassen bereit sind,

dann höchstens diejenige Funktion, die

wir uns am besten durch die Aussprüche

einiger Klassiker erhellen lassen. Kant,

Schiller, Hölderlin. Am lehrreichsten scheint

aber nicht erst seit heute

5

mir die Fassung Schillers, weil sie den Staat

so ganz und gar aus der Sphäre des eigent-

lich Menschlichen heraus und an den

Rand des Daseins verlegt. „Mittel

Zweck“ – ein noch heute weit verbreiteter Ge-

danke.

Hier gibt es ein Selbstsein und da-

mit menschliche Freiheit nur getrennt

vom Staat, im 1. Der Staat bleibt

als Walter, Gehege, Einfriedung draussen –

als Mittel geduldet, weil es ohne ihn nun

einmal nicht geht.

Ich meinerseits bin gewiss, dass es sowohl

mit dem Staat als auch mit der Freiheit des

Menschen erst dann in Ordnung kommen

wird, wenn diese ganze äusserliche Trennung

u. Aufteilung, dieses Nebeneinander einer

gemeinsamen politischen Sphäre und einer

personalen Freiheitssphäre als bicht bloss

irrtümlich in theoret. Sinn, sondern auch

praktisch verwirrend und missleitend

erkannt ist.

Aber dazu bedarf es nun einer subtilen

Analyse der Zusammenhänge. Mit groben

Denkkategorien, wie „Mittel-Zweck“ einer ist,

ist hier nicht Klarheit zu schaffen.

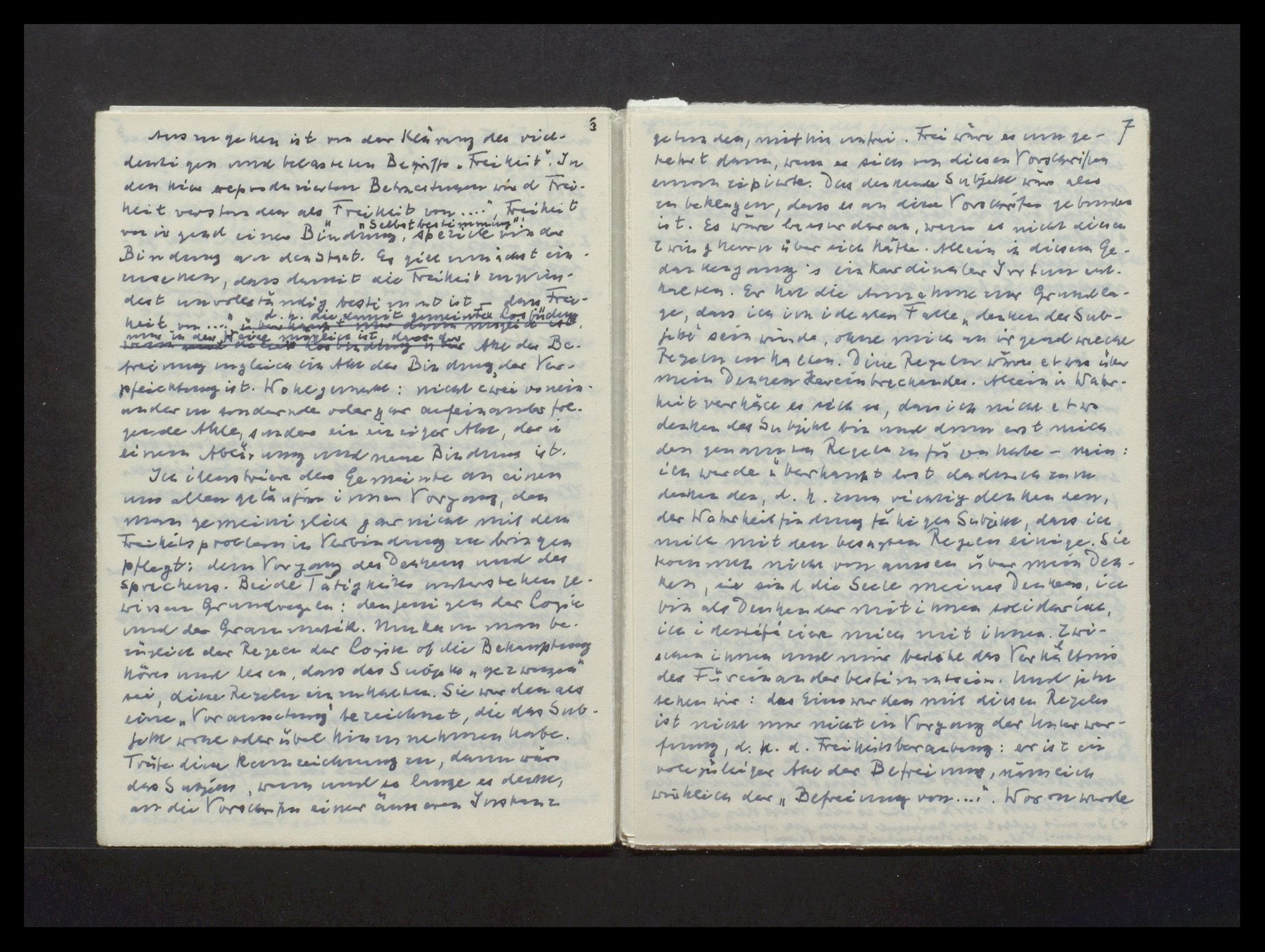

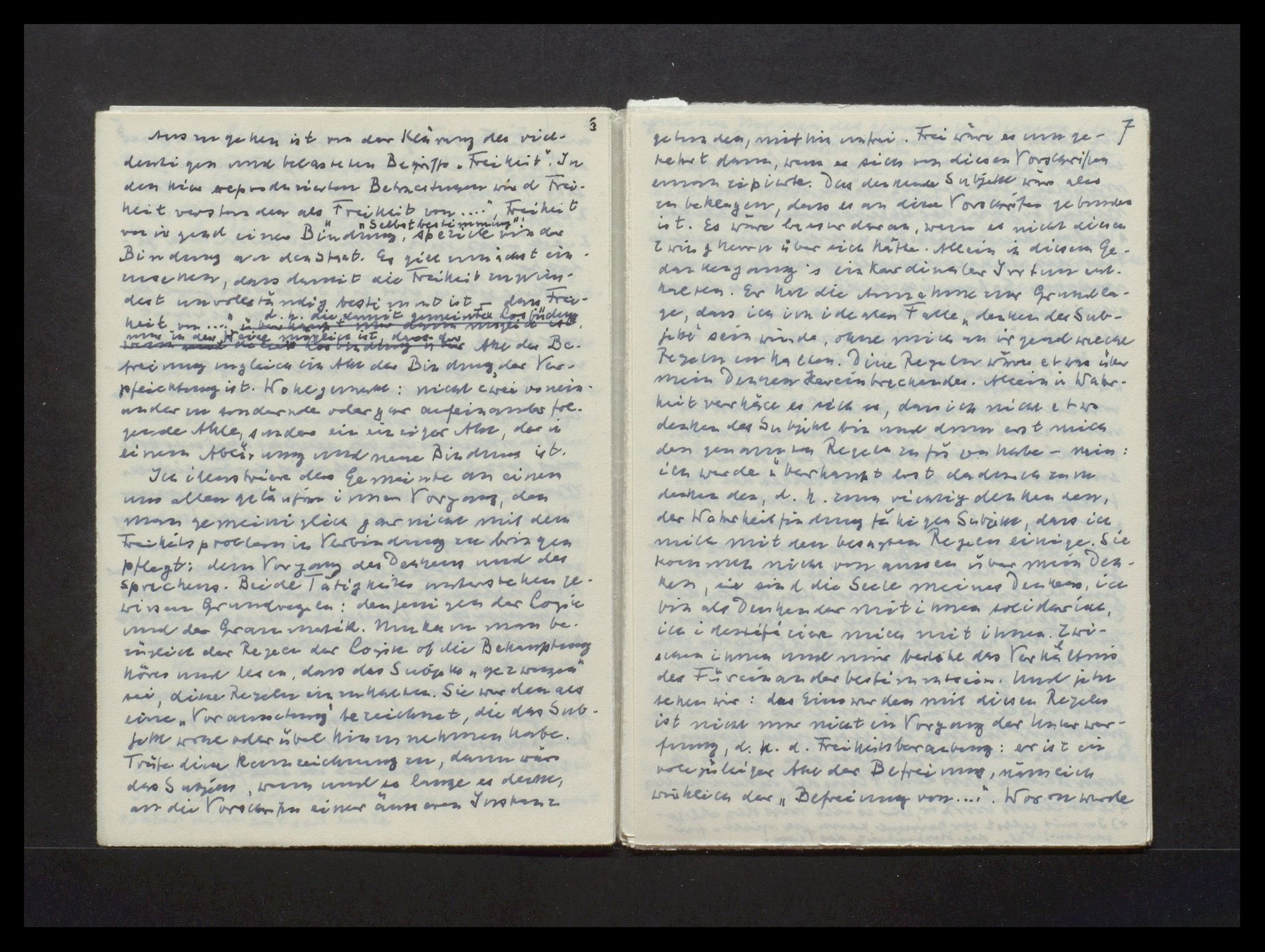

6

Auszugehen ist von der Klärung des viel-

deutigen und belasteten Begriffs „Freiheit“. In

den hier reproduzierten Betrachtungen wird Frei-

heit verstanden als „Freiheit von ....“, Freiheit

„Selbstbestimmung“!

von irgend einer Bindung, speziell von der

Bindung an den Staat. Es gilt zunächst ein-

zusehen, dass damit die Freiheit zumin-

dest unvollständig bestimmt ist – dass Frei-

d.h. die damit gemeinte Losbindung

heit „von ...“ überhaupt + nur damit möglich ist,

nur in der Weise möglich ist, dass der

wenn <... ....> Losbindung über Akt der Be-

freiung zugleich ein Akt der Bindung, der Ver-

pflichtung ist. Wohlgemerkt: nicht zwei vonein-

ander zu sondernde oder gar aufeinenader fol-

gende Akte, sondern ein einziger Akt, der in

einem Ablösung und neue Bindung ist.

Ich illustriere das Gemeinte an einem

uns allen geläufigen innern Vorgang, den

man gemeiniglich gar nicht mit dem

Freiheitsproblem in Verbindung zu bringen

pflegt; dem Vorgang des Denkens und des

Sprechens. Beide Tätigkeiten unterstehen ge-

wissen Grundregeln: denjenigen der Logik

und der Grammatik. Nun kann man be-

züglich der Regeln der Logik oft die Behauptung

hören und lesen, dass das Subjekt „gezwungen“

sein, diese Regeln einzuhalten. Sie werden als

eine „Voraussetzung“ bezeichnet, die das Sub-

jekt wohl oder übel hinzunehmen habe.

Träfe diese Kennzeichnung zu, dann wäre

das Subjekt, wenn und so lange es ,

an die Vorschriften einer äusseren Instanz

7

gebunden, mithin unfrei. Frei wäre es umge-

kehrt dann, wenn es sich von diesen Vorschriften

emanzipierte. Das denkende Subjekt wäre also

zu beklagen, dass es an diese Vorschriften gebunden

ist. Es wäre besser daran, wenn es nicht diesen

Zwingherrschaft über sich hätte. Allein in diesem Ge-

dankengang ein kardinaler Irrtum ent-

halten. Er hat die Annahme zur Grundla-

ge, dass ich im idealen Falle „denkendes Sub-

jekt“ sein würde, ohne mich an irgend welche

Regeln zu halten. Diese Regeln wären etwas über

mein Denekn Hereinbrechendes. Allein in Wahr-

heit verhält es sich so, dass ich nicht etwa

denkendes Subjekt bin und erst mich

den genauen Regeln zu fügen habe – nein:

ich werde überhaupt erst dadurch zum

denkenden, d.h. zum richtig denkenden,

der Wahrheitsfindung fähigen Subjekt, dass ich

mich mit den besagten Regeln einige. Sie

kommen nicht von aussen über mein Den-

ken, sie sind die Seele meines Denkens, ich

bin als Denkender mit ihnen solidarisch,

ich identifiziere mich mit ihnen. Zwi-

schen ihnen und mir besteht das Verhältnis

des Füreinander bestimmtsein. Und jetzt

sehen wir: das Einswerden mit diesen Regeln

ist nicht nur nicht ein Vorgang der Unterwer-

fung, d.h. d. Freiheitsberaubung: er ist ein

vollgültiger Akt der Befreiung, nämlich

wirklich der „Befreiung von ...“. Wovon wurde

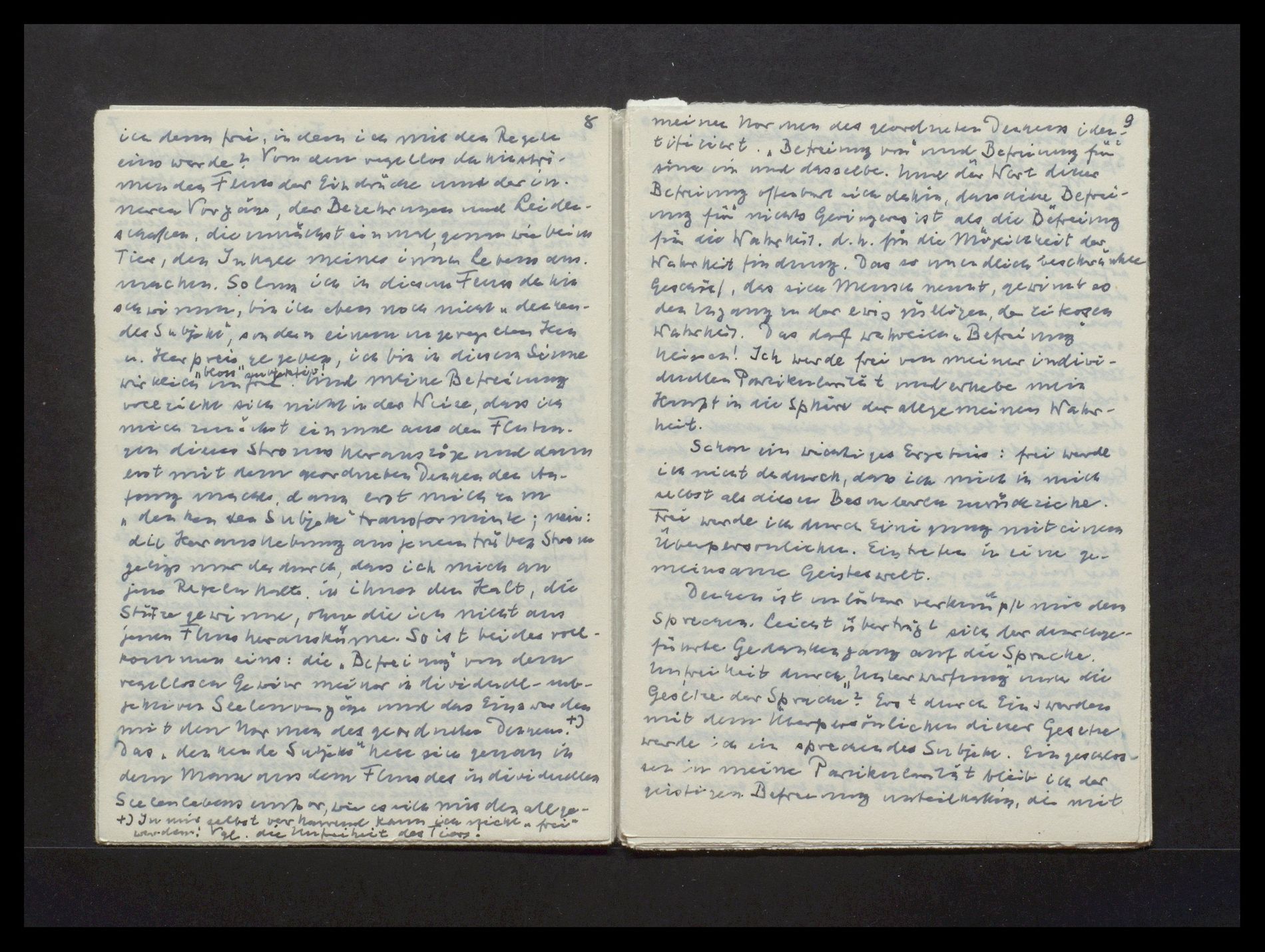

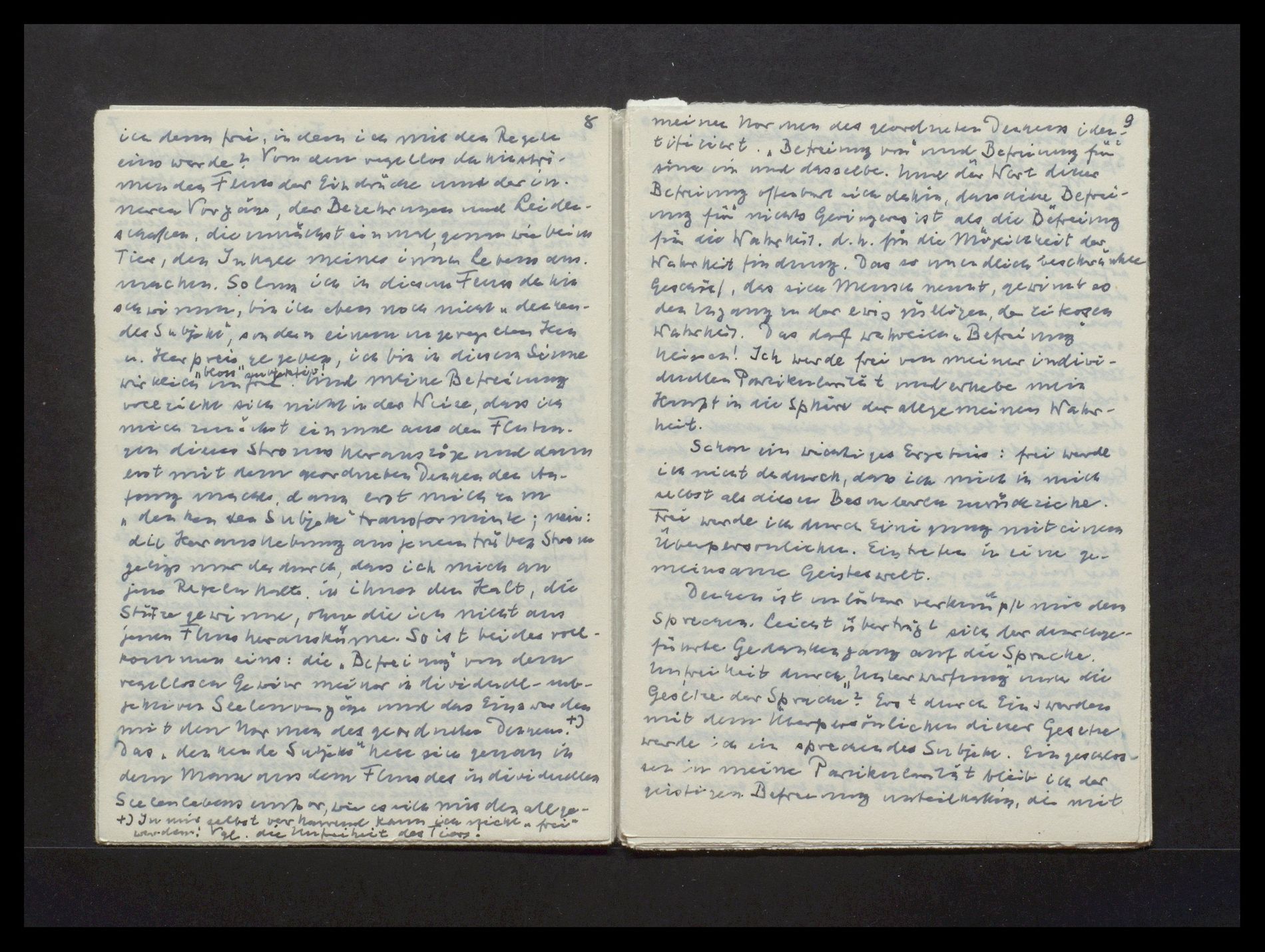

8

ich denn frei, in dem ich mit den regeln

eins werde? Von den regellos dahinströ-

menden Fluss der Eindrücke und der in-

neren Vorgänge, der Begehrungen und Leiden-

schaften, die zunächst einmal, genau wie beim

Tier, den Inhalt meines innern Lebens aus-

machen. O lange ich in diesem Fluss dahin-

schwimme, bin ich eben noch nicht „denken-

des Subjekt“, sondern einem ungeregelten Hin

u. Her preisgegeben, ich bin in diesem Sinne

„bloss“ subjektiv!

wirklich unfrei. Und meine Befreiung

vollzieht sich nicht in der Weise, dass ich

mich zunächst einmal aus den Flutun-

gen dieses Stroms herauszöge und dann

erst mit dem geordneten Denken den An-

fang machte, dann erst mich zum

„denkenden Subjekt“ transformierte; nein:

die Heraushebung aus jenem trüben Strom

gelingt nur dadurch, dass ich mich an

jene Regeln halte, in ihnen den Halt, die

Stütze gewinne, ohne die ich nicht aus

jenen Fluss herauskäme. So ist beides voll-

kommen eins: die „Befreiung“ von dem

regellosen Gewirr meiner individuell-sub-

jektiven Seelenvorgänge und das Einswerden

mit den Normen des geordneten Denkens. +)

Das „denkende Subjekt“ hebt sich genau in

dem Masse aus dem Fluss des individuellen

Seelenlebens empor, wie es sich mit den allge-

+) In mir selbst verharrend kann ich nicht „frei“

werden! Vgl. die Unfreiheit des Tiers!

9

meinen Normen des geordneten Denkens iden-

tifiziert. „Befreiung von“ und „Befreiung für“

sind ein und dasselbe. Und der Wert dieser

Befreiung offenbart sich dahin, dass diese Befrei-

ung für nichts Geringeres ist als die Befreiung

für die Wahrheit, d.h. für die Möglichkeit der

Wahrheitfindung. Das so unendlich beschränkte

Geschöpf, das sich Mensch nennt, gewinnt so

den Zugang zu der ewig gültigen, der zeitlosen

Wahrheit. Das darf wahrlich „Befreiung“

heissen! Ich werde frei von meiner indivi-

duellen Partikularität und erhebe mein

Haupt in die Sphäre der allgemeinen Wahr-

heit.

Schon ein wichtiges Ergebnis: frei wurde

ich nicht dadurch, dass ich mich in mich

selbst als diesen Besonderen zurückziehe.

Frei wurde uch durch Einigung mit einem

Überpersönlichen. Eintreten in eine ge-

meinsame Geisteswelt.

Denken ist unlösbar verknüpft mit dem

Sprechen. Leicht überträgt sich der durchge-

führte Gedankengang uaf die Sprache.

Unfreiheit durch „Unterwerfung“ unter die

Gesetze der Sprache? Erst durch Einswerden

mit dem Überpersönlichen dieser Gesetze

werde ich ein sprechendes Subjekt. Eingeschlos-

sen in meine Partikularität bleib ich der

geistigen Befreiung unteilhaftig, die mit

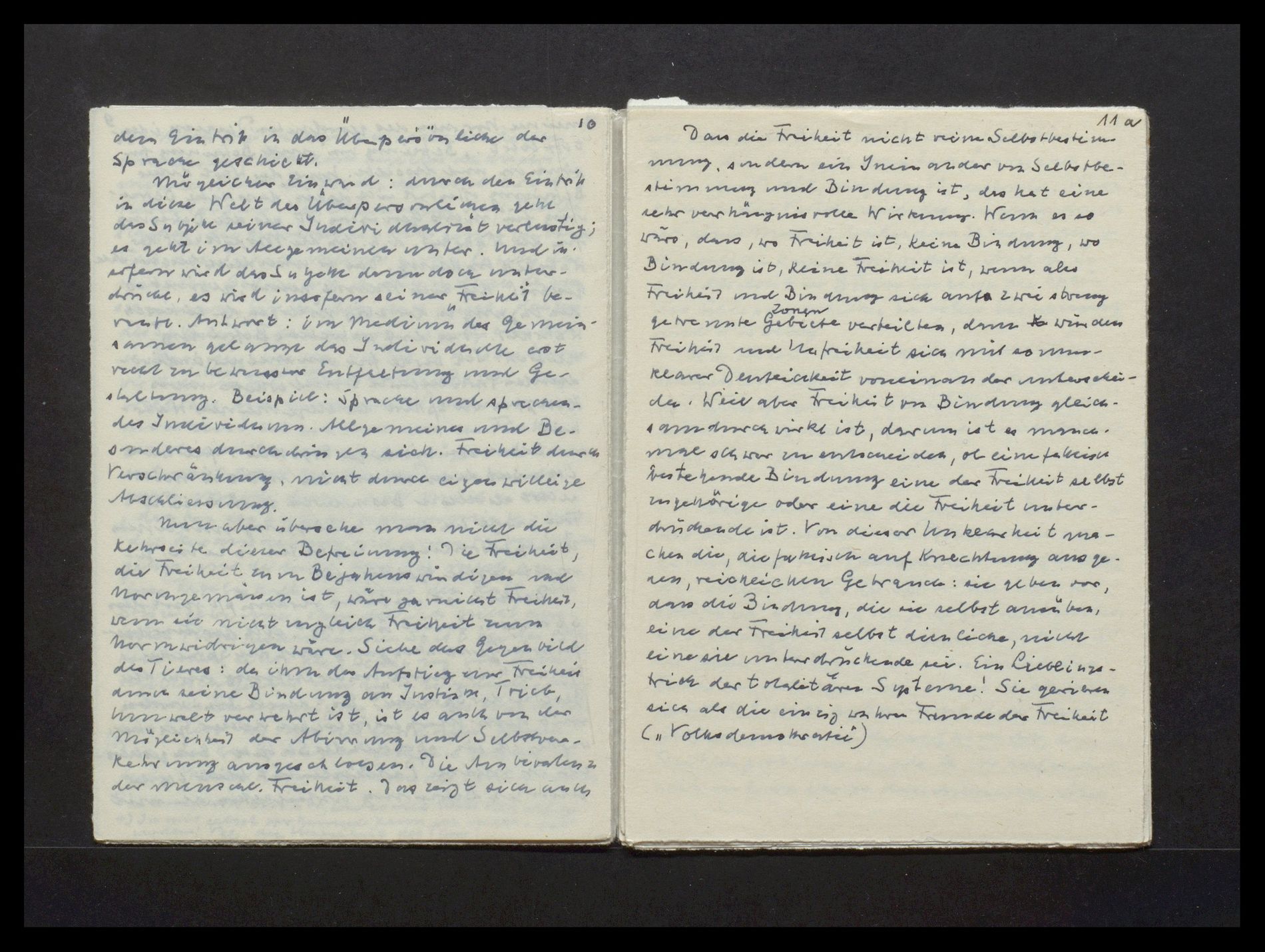

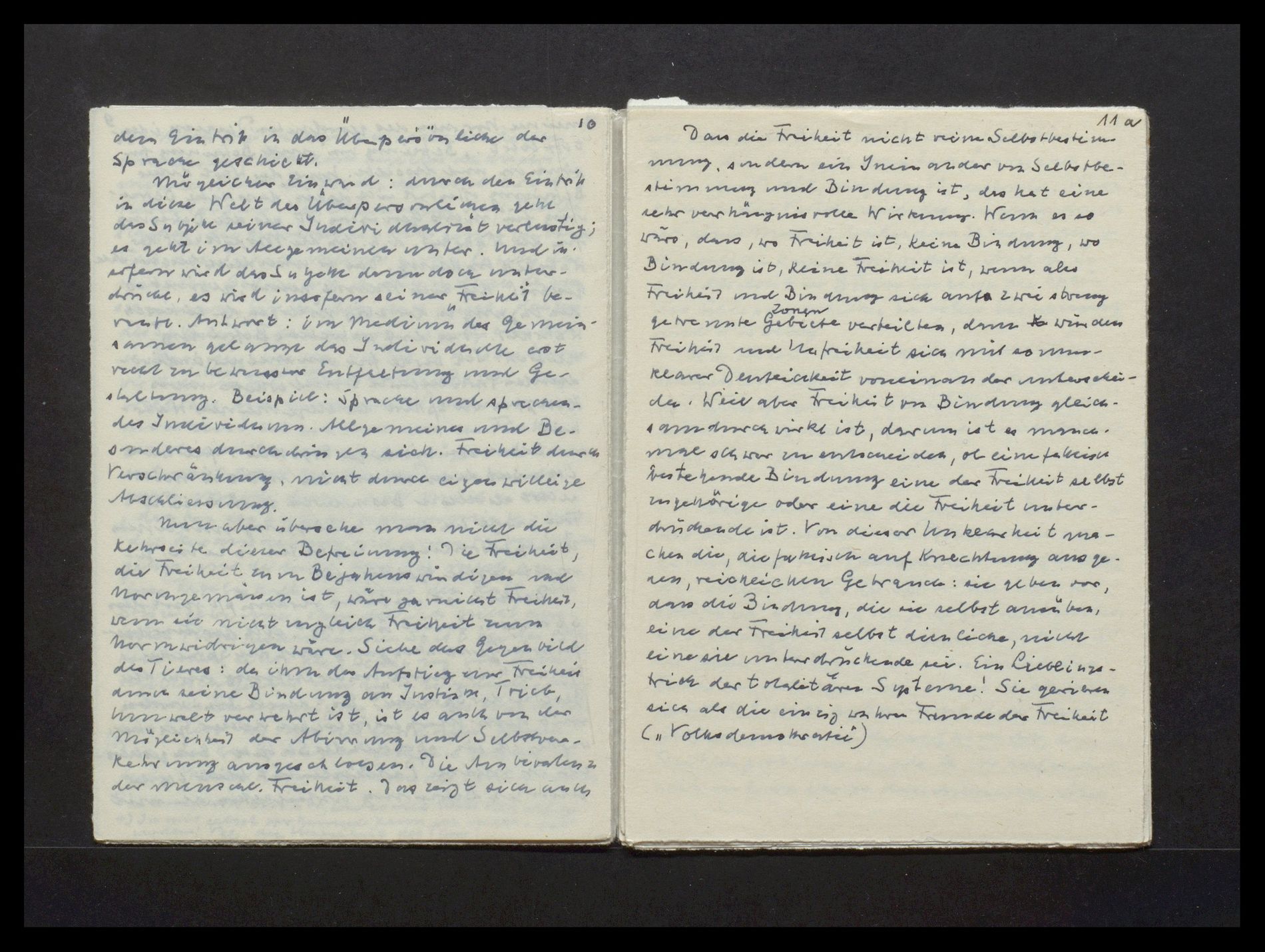

10

dem Eintritt in das Überpersönliche der

Sprache geschieht.

Möglicher Einwand: durch den Eintritt

in diese Welt des Überpersönlichen geht

das Subjekt seiner Individualität verlustig;

es geht im Allgemeinen unter. Und in-

sofern wird das Subjekt dann doch unter-

drückt, es wird: im Medium des Gemein-

samen gelangt das Individuum erst

recht zu bewusster Entfaltung und Ge-

staltung. Beispiel: Sprache und sprechen-

des Individuum. Allgemeines und Be-

sonderes durchdringen sich. Freiheit durch

Verschränkung, nicht durch eigenwillige

Abschliessung.

Nun aber übersehe man nicht die

Kehrseite dieser Befreiung! Die Freiheit,

die Freiheit zum Bejahenswürdigen und

Normgemässen ist, wäre garnicht Freiheit,

wenn sie nicht zugleich Freiheit zum

Normwirdirgen wäre. Siehe das Gegenbild

des Tieres: da ihm der Aufstieg zur Freiheit

durch seine Bindung an Instinkt, Trieb

Umwelt verwehrt ist, ist es auch von der

Möglichkeit der Abirrung und Selbstver-

kehrung ausgeschlossen. Die Ambivalenz

der menschl. Freiheit. Das zeigt aich auch

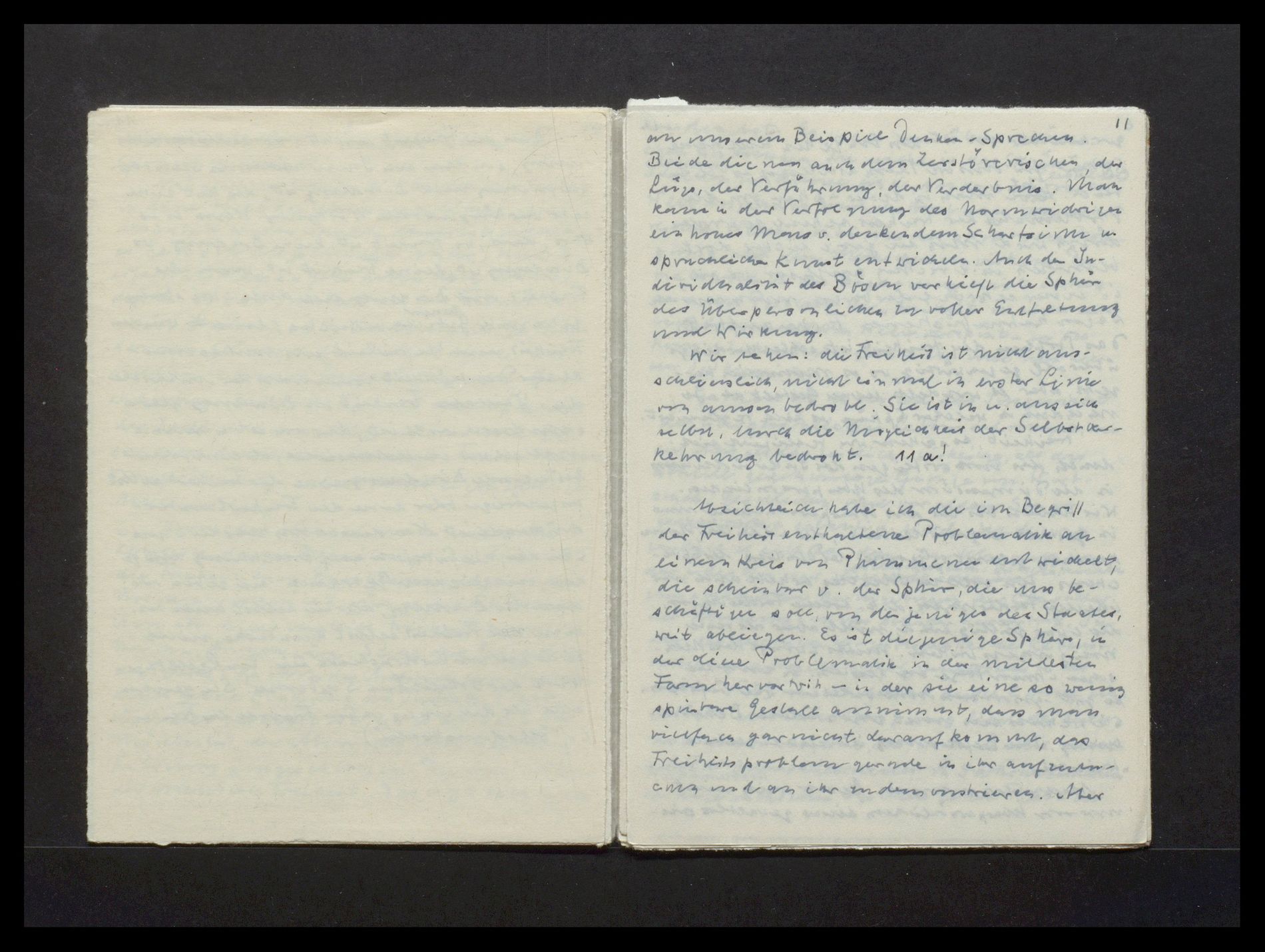

11

an unserem Beispiel Denken – Sprechen.

Beide dienen auch dem Zerstörerischen, der

Lüge, der Verführung, der Verderbnis. Man

kann in der Verfolgung des Normwidrigen

ein hohes Mass v. denkendem Scharfsinn in

sprachlicher Kunst entwickeln. Auch der In-

dividualität des Bösen verhilft die Sphäre

des Überpersönlichen zu voller Entfaltung

und Wirkung.

Wir sehen: die Freiheit ist nicht aus-

schliesslich, nicht einmal in erster Linie

von aussen bedroht. Sie ist in u. aus sich

selbst, durch die Möglichkeit der Selbstver-

kehrung bedroht. 11a!

11a

Das die Freiheit nicht reine Selbstbestim-

mung, sondern ein Ineinander von Selbstbe-

stimmung und Bindung ist, das hat eine

sehr verhängnisvolle Wirkung. Wenn es so

wäre, dass, wo Freiheit ist, keine Bindung, wo

Bindung ist, keine Freiheit ist, wenn also

Freiheit und Bindung sich auf zwei streng

Zonen

getrennte Gebiete verteilten, dann xx würden

Freiheit und Unfreiheit sich mit sonnen-

klarer Deutlichkeit voeinander unterschei-

den. Weil aber Freiheit von Bindung gleich-

sam durchwirkt ist, darum ist es manchmal

schwer zu entscheiden, ob eine faktisch

bestehende Bindung eine der Freiheit selbst

zugehörige oder eine die Freiheit unter-

drückende ist. Von dieser Unklarheit ma-

chen die, die faktisch auf Knechtung ausge-

hen, reichlich Gebrauch: sie geben vor,

dass die Bindung, die sie selbst ausüben,

eine der Freiheit selbst dienliche, nicht

eine sie unterdrückende sei. Ein Lieblings-

trick der totalitären Systeme! Sie

sich als die einzig wahren Freunde der Freiheit

(„Volksdemokratie“)

Absichtlich habe ich die im Begriff

der Freiheit enthaltene Problematik an

einem Kreis von Phänomenen entwickelt,

die scheinbar v. der Sphäre, die uns be-

schäftigen soll, von denjenigen des Staates,

weit abliegen. Es ist diejenige Sphäre, in

der diese Problematik in der mildesten

Form hervortritt – in der sie eine so wenig

spürbare Gestalt annimmt, dass man

vielfach garnicht darauf kommt, das

Freiheitsproblem gerade in ihr aufzusu-

chen und an ihr zu demonstrieren. Aber

gerade darum ist das Eingehen auf diese

Sphäre für unsere Themastellung so lehr-

Ist

reich. Hat man in dieser Sphäre für alle

Problematik der Freiheit sehend geworden,

dann wird man sie ganz sicher dort

bemerken und richtig auffassen, wo sie

in einer sehr , man möchte

sagen hanebüchenen Form auftritt.

Das Problem der Freiheit ist schlechterdings

überall gegenwärtig, wo es menschlich her-

geht, aber es wandelt seine Gestalt ab, je

nachdem in welcher Sphäre es sich realisiert.

Freiheit, so sahen wir, realisiert sich

durch das Emporsteigen des Individualismus

in die Dimension des Überpersönlichen.

Wir haben bisher das Überpersönliche nur

in Gestalt eines Ideellen, der idealen Norn

kenngelernt: Gesetze des Denkens, des Spre-

chens. Ein solches Ideelles erhebe auch nur

ideelle Forderungen, d.h. solche Forderungen,

die zwar gültig sind, nicht aber als reale

Nötigungen wirken. Nichts zwingt den Men-

schen, ihnen Folge zu leisten. Er kann sie

so gut ignorieren und verletzen wie befolgen.

Sie wehren sich nicht gegen solche Behand-

lung. Ihre Befolgung ist recht eigentlich

„freiwillig“. Daher bemerkt man hier nicht die Freiheits-

problematik!

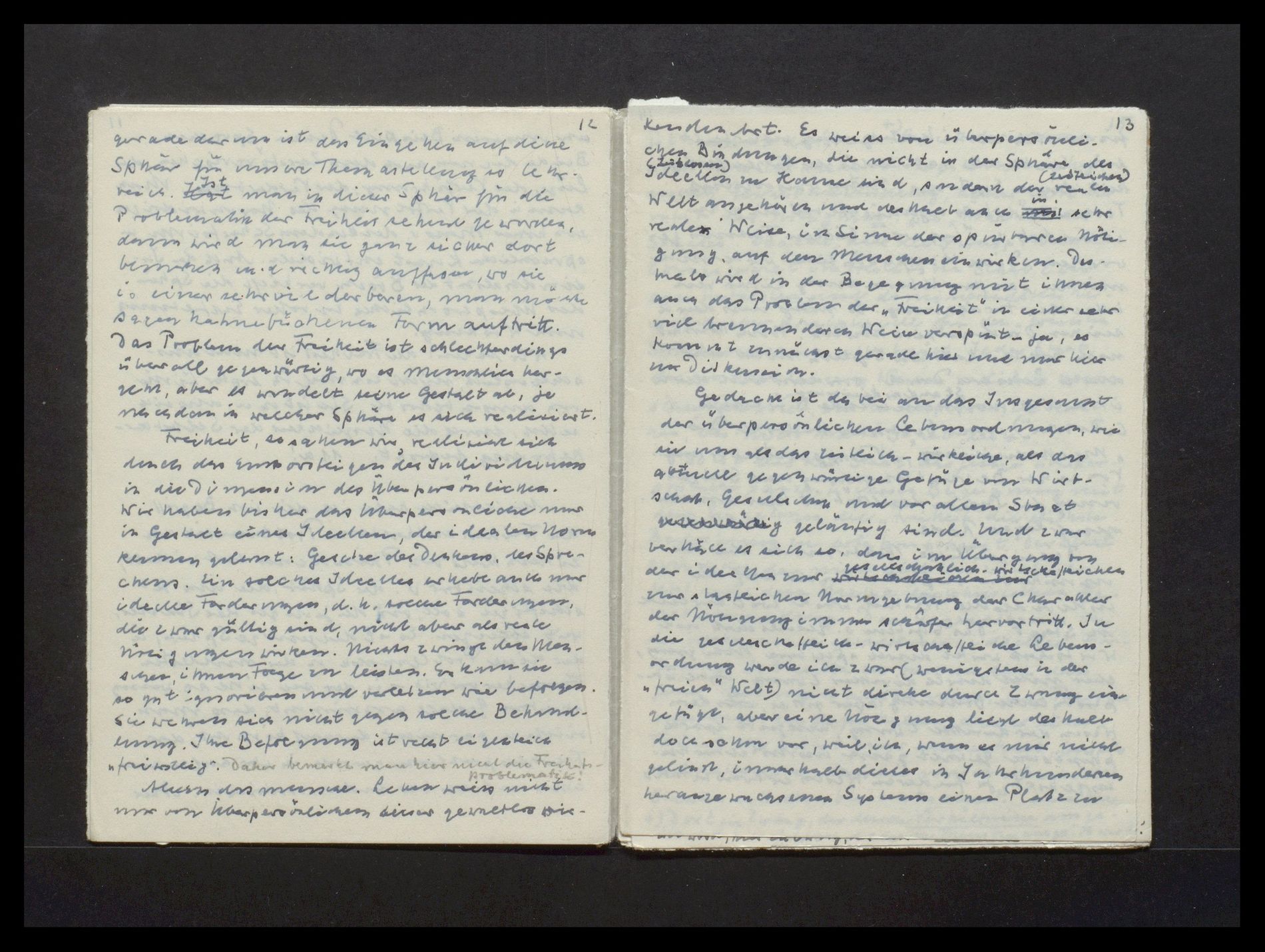

Allein das menschl. Leben weiss nicht

nur von Überpersönlichem dieser gewaltlos wir-

13

kenden Art. Es weiss von überpersönli-

chen Bindungen, die nicht in der Sphäre des

(zeitlosen) (zeitlichen)

Ideellen zu Hause sind, sondern der realen

in

Welt angehören und deshalb auch mit sehr

realer Weise, im Sinne der spürbaren Nöti-

gung, auf den Menschen einwirken. Des-

halb wird in der Begegnung mit ihnen

auch das Problem der „Freiheit“ in einer sehr

viel brennenderen Weise verspürt – ja, es

kommt zunächst gerade hier und nur hier

zur Diskussion.

Gedacht ist dabei an das Insgesamt

der überpersönlichen Lebensordnungen, wie

sie um all das zeitlich-wirkliche, als das

aktuell gegenwärtige Gefüge von Wirt-

schaft, Gesellschaft und vor allem Staat

xxxxxxxx geläufig sind. Und zwar

verhält es sich so, dass im Übergang von

gesellschaftlich-wirtschaftlichen

der ideellen zur wirtschaftlichen zur

zur staatlichen Normgebung der Charakter

der Nötigung immer schärfer hervortritt. In

die gesellschaftlich-wirtschaftliche Lebens-

ordnung werde ich zwar (wenigstens in der

„freien“ Welt) nicht direkt durch Zwang ein-

gefügt, aber eine Nötigung liegt deshalb

doch schon vor, weil ich, wenn es mir nicht

gelingt, innerhalb dieses in Jahrhunderten

herangewachsenen Systems einen Platz zu

14

finden, ich zum Untergang verurteilt

bin. Siehe die sachbedingte Eigenfertig-

keit dieses Systems. Naturwissenschaft,

Technik, Arbeitsorganisation sind zu

einer Art v. überpersönlichen Faktum ge-

worden. Dieses Überpersönliche wirkt nicht

mit der sanften Überredung einer rein

ideellen Forderung. Es nötigt uns durch

seinen Druck in sich hinein. Nun kommt

noch hinzu, dass das System nicht nur

durch äusseren Druck, sondern auch durch

Standardisierung

innerlich uniformierende Wirkungen

(„Roboter“9 unser Selbstsein bedroht. Die

„Mechanisierung“, „Verapparatisierung.

Von einer Bewusstmacheung und Steige-

rung der Individualität ist hier anschei-

nend keine Rede.

Das eigentliche Maximum aber des

unmittelbar verspürten Druckes auf die

individuelle Freiheit wird erst erreicht

im Staat. Das System Gesellschaft und

Wirtschaft wirkt durch spürbare Nötigung,

aber nicht durch direkten Zwang. Eine über-

zu

persönliche Ordnung aber gibt es, von deren

Wesen der direkte Zwang, ausgeübt durch

phsyische Gewalt ganz unmittelbar hin-

zugehört, ja für deren Wesen er konstitutiv

15

ist: das ist der Staat. +) Er ist der mono-

polistische Verwalter der legitimen phy-

sischen Gewaltanwendung, dieser „ultima

ratio“ der Nötigung. Die „Macht“ des

Staates. Beachte, dass die monopolisierte

Zwangsgewalt im totalitären Staat zwar

am brutalsten und dominierendsten her-

vortritt, aber prinzipiell für den „freiesten“

Staat ebenso unentbehrlich. Jeder Staat,

der sie aus seinem Wesen radikal aus-

scheiden wollte, würde aufhören, zu beste-

hen, also nicht mehr Staat sein.

So ist also der Staat dasjenige überper-

sönliche Ganze, in dessen Begegnung mit

dem Einzelnen die „Freiheit“ die stärkste

Bedrohung zu erfahren scheint. Der Staat

zwingt den, der nicht will wie er will, zu-

letzt mit dem Mittel der physischen Ge-

waltanwendung. Das zu

der vollkommen gewaltlosen „ideellen“ For-

derung. Ist es da zu verwundern, dass

jene Meinungen aufkommen, jene Theorien

entstehen, die dafür halten, dass es eine

Freiheit des Selbst nur ausserhalb, jenseits

des Staates gebe, dass sie nur in Abwehr des

Staates erhalten bleiben könne? Dass Die

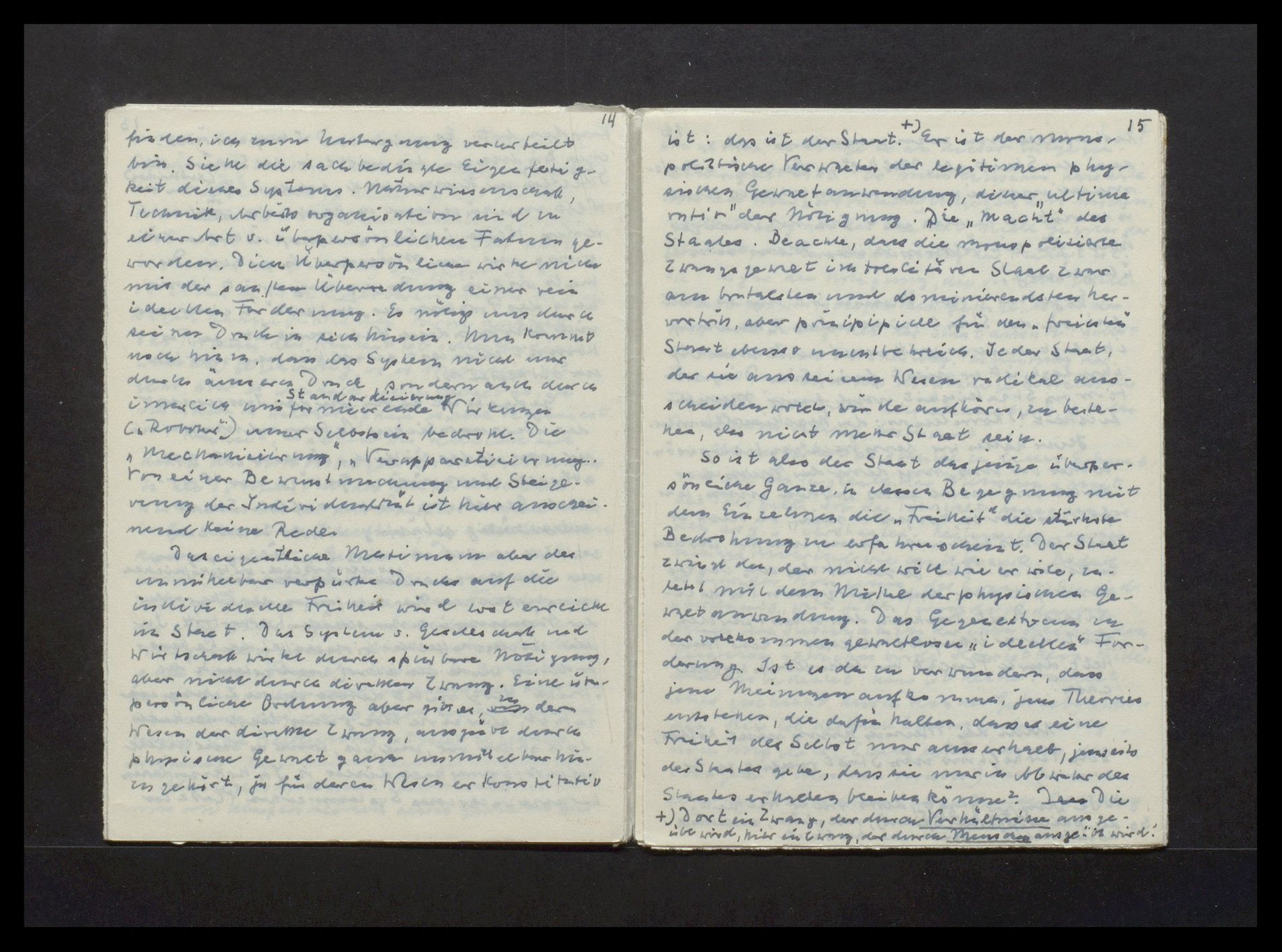

+) Dort ein Zwang, der durch Verhältnisse ausge-

übt wird, hier ein Zwang, der durch Menschen ausgeübt wird!

16

bestenfalls nur zuzugeben bereit sind,

dass der Staat als „Mittel“, „Gehege“, Schutz-

macht nun einmal unentbehrlich und

in so weit zu dulden sei? Ein notwendiges

Übel, für ein vollkommenes Menschentum

überflüssig!

Ergebnis: der Mensch ist nur so weit

frei, wie der Staat nicht seine Hand auf

ihn legt, und so weit er seine Hand auf

ihn legt, ist er nicht frei. Eine von Staatlichkeit und freier Mensch-

lichkeit. +) Korrelation: der Machiavellismus.

Hier hätten wir demnach ein Überpersön-

liches vor uns, mit dem der Mensch

nicht nur nicht eins werden muss, um

frei werden zu können – nein, von dem er

sich emanzipieren muss, um frei werden

zu können! Das Gegenteil des an Denken

und Sprechen demonstrierten Verhält-

nisses. Dort Freiheit durch Eins werden

mit dem Überpersönlichen – hier Frei-

heit durch Flucht vor dem Überpersönli-

chen!

Allein der Mensch kann nicht hoffen,

sein Verhältnis zum Staat richtig zu be-

+) Je weniger Staat, destso mehr Freiheit!

<...............5!

So die philosophische (Epikur), religiöse, dichterisch-

künstlerische Segession aus dem Staat.

17

stimmen, so lange er an dieser Entgegen-

setzung festhält. Er muss Einsehen, dass auch

hier das Überpersönliche entgegen dem Anschein,

nicht Abzug an der Freiheit, nicht Gegner der

Freiheit, sondern Bedingung der Freiheit ist.

Ja: sogar die Nötigung, die von dem gesell-

schaftlich-wirtschaflichen Gefüge, sogar der

physische Zwang, den der Staat ausübt: selbst

sie sind nicht Minderung, Verneinung der

Freiheit; sie sind das notwendige Korrelat der

Freiheit. Erst wenn dies erkannt ist, ist das

Verhältnis richtig bestimmt.

Nichts führt so schnell zu dieser Erkennt-

nis wie ein Vergleich der Menschen – mit

der Tierwelt. in der Tierwelt begegnen wir

den sog. „Tierstaaten“. Reibungslos – sicher

funktionierend wie ein Uhrwerk. Bedarf

es hier der Nötigung, des Zwangs? Sie sind

überflüssig, weil jedes Tierindividuum

durch den Instinkt zu der ihm obliegenden

Leistung getrieben wird. Hier ist kein „Wille“,

und das bedeutet: hier ist keine Freiheit.

Alles geschieht durch blindes Getriebenwer-

den. Hier ist deshalb Zwang weder nötig

noch möglich (Zwang setzt immer den

Zwingen-Wollenden voraus!) Hier herrscht

eine die Individuen übergreifende Ordnung

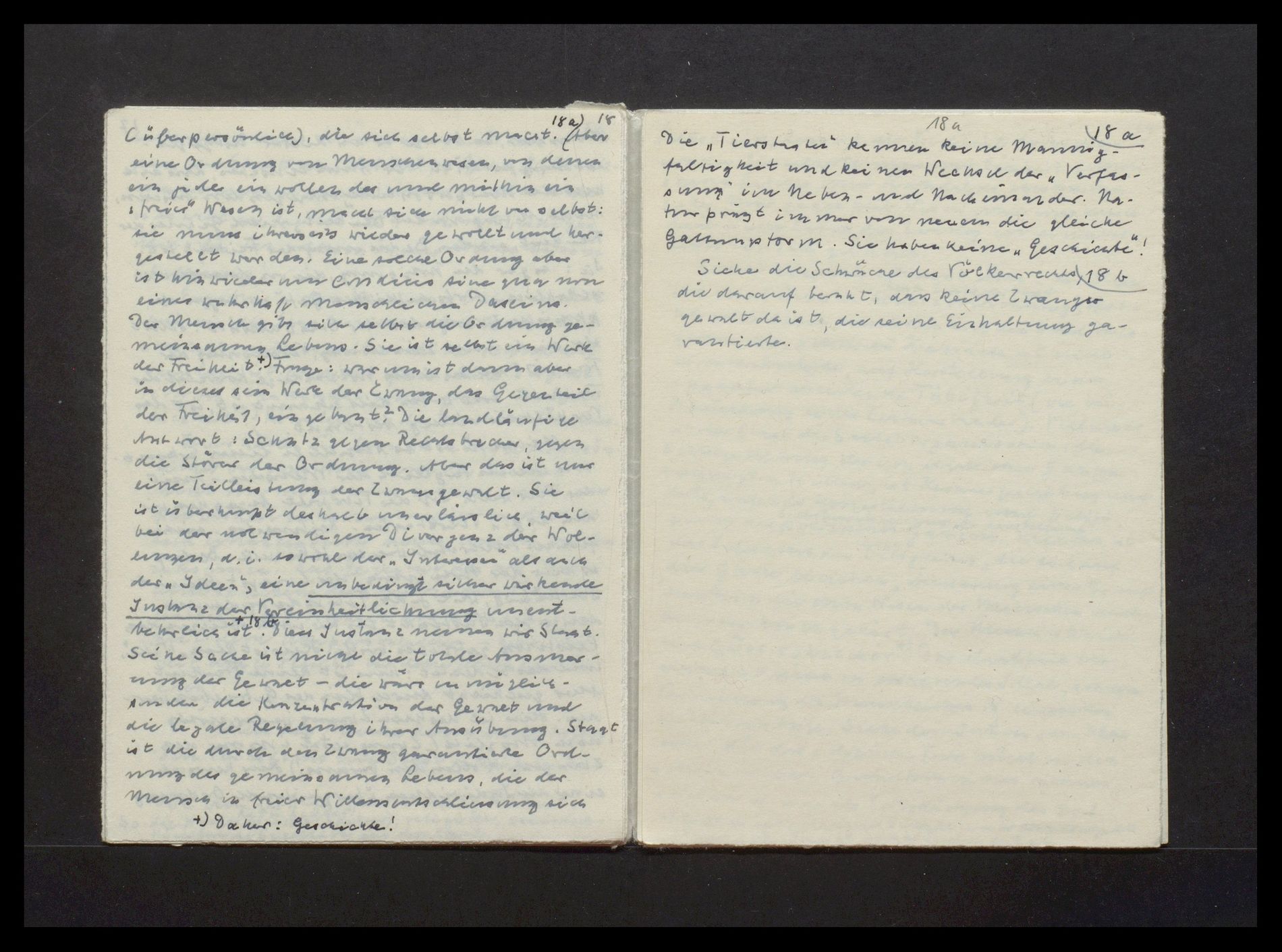

18

(überpersönlich), die sich selbst macht. / 18a Aber

eine Ordnung von Menschenwesen, von denen

ein jedes ein wollendes und mithin ein

„freies“ Wesen ist, macht sich nicht von selbst:

sie muss ihrerseits wieder gewollt und her-

gestellt werden. Eine solche Ordnung aber

ist

eines wahrhaft menschlichen Daseins.

Der Mensch gibt sich selbst die Ordnung ge-

meinsamen Lebens. Sie ist selbst ein Werk

der Freiheit. +) Frage: warum ist dann aber

in dieses sein Werk der Zwang, das Gegenteil

der Freiheit, eingebaut? Die landläufige

Antwort: Schutz gegen Rechtsbrecher, gegen

die Störer der Ordnung. Aber das ist nur

eine Teilleistung der Zwangsgewalt. Sie

ist überhaupt deshalb unerlässlich, weil

bei der notwendigen Divergenz der Wol-

lungen, d.i. sowohl der „Interessen“ als auch

der „Ideen“, eine unbedingt sicher wirkende

Instanz der Vereinheitlichung unent-

behrlich ist. + 18b Diese Instanz nennen wir Staat.

Seine Sache ist nicht die totale Ausmer-

zung der Gewalt – die wäre unmöglich –

sondern die Konzentration der Gewalt und

die legale Regelung ihrer Ausübung. Staat

ist die durch den Zwang garantierte Ord-

nung des gemeinsamen Lebens, die der

Mensch in freier Willensentschliessung sich

+) Daher: Geschichte!

18a

18a:

Die „Tierstaaten“ kennen keine Mannig-

faltigkeit und keinen Wechsel der „Verfas-

sung“ im Neben- und Nacheinander. Na-

tur prägt immer von neuem die gleiche

Gattungsform. Sie haben keine „Geschichte“!

18b:

Siehe die Schwäche des Völkerrechts,

die darauf beruht, dass keine Zwangs-

gewalt da ist, die seine Einhaltung ga-

rantiert.

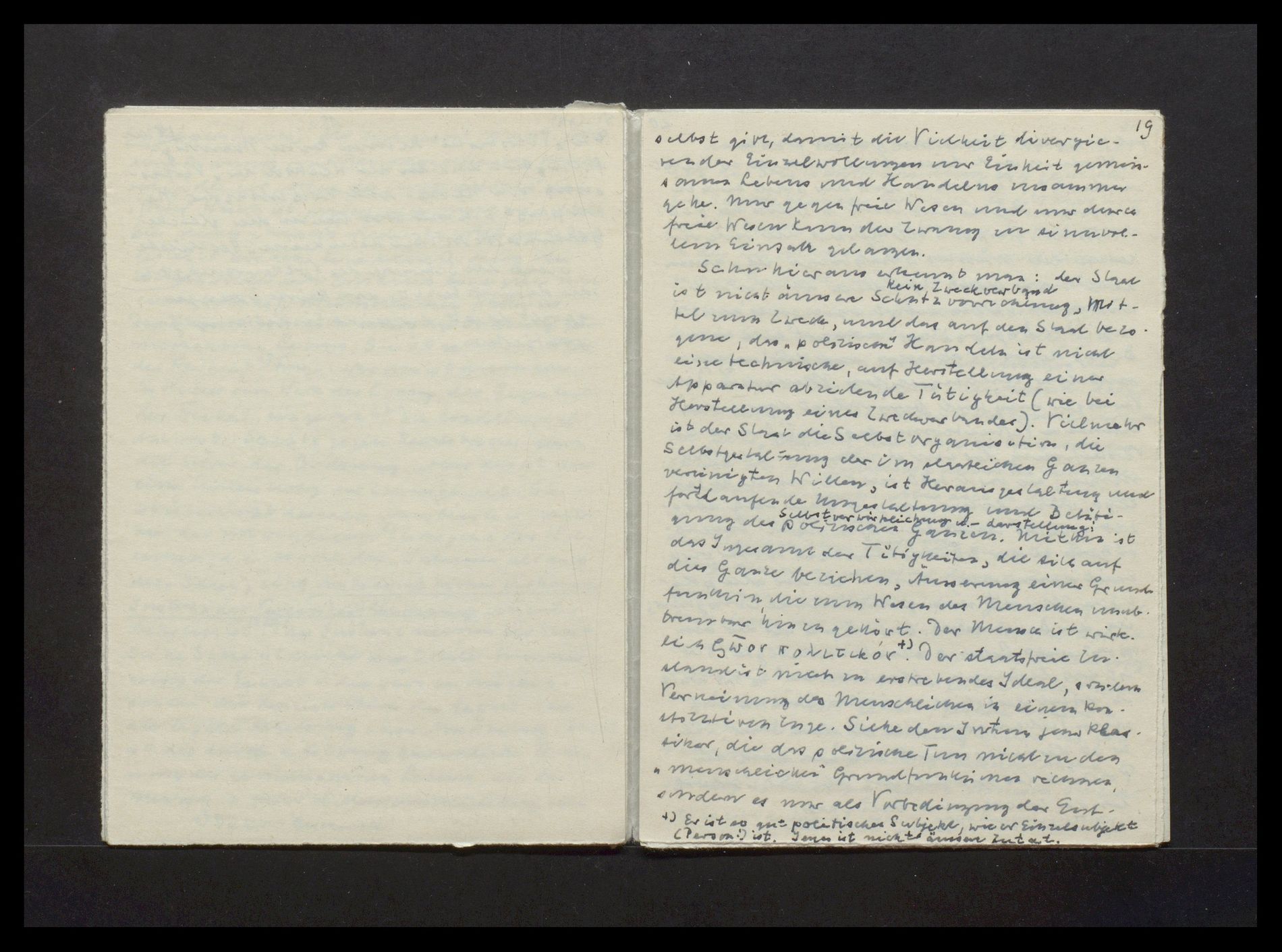

19

selbst gibt, damit die Vielheit divergie-

render Einzelwollungen zur Einheit gemein-

samer Lebens und Handelns zusammen

gehe. Nur gegen freie Wesen und nur durch

freie Wesen kann der Zwang zu sinnvol-

lem Einsatz gelangen.

Schon hieraus erkennt m an: der Staat

kein Zweckverband

ist nicht äussere Schutzvorrichtung, Mit-

tel zum Zweck, und das auf den Staat bezo-

gene, das „politische“ Handeln ist nicht

eine technische, auf Herstellung einer

Apparatur abzielende Tätigkeit (wie bei

Herstellung eines Zweckverbandes). Vielmehr

ist der Staat die Selbstorganisation, die

Selbstgestaltung der im staatlichen Ganzen

vereingten Willen, ist Herausgestaltung und

fortlaufende Umgestaltung und Betäti-

Selbstverwirklichung u. –darstellung!

gung des politischen Ganzen. Mithin ist

das Insgesamt der Tätigkeiten, die sich auf

dies Ganze beziehen, Äusserung einer Grund-

funktion, die zum Wesen des Menschen unab-

trennbar hinzugehört. Der Mensch ist wirk-

lich . +) Der staatsfreie Zu-

stand ist nicht zu erstrebendes Ideal, sondern

Verneinung des Menschlichen in einem kon-

struktiven Zuge. Siehe den Irrtum jener Klas-

siker, die das politische Tun nicht zu den

„menschlichen“ Grundfunktionen rechnen,

sondern es nur als Vorbedingung der Ent-

+) Er ist so gut poltisches Subjekt, wie er Einzelsubjekt

(Person!) ist. Jenes ist nicht äussere Zutat.

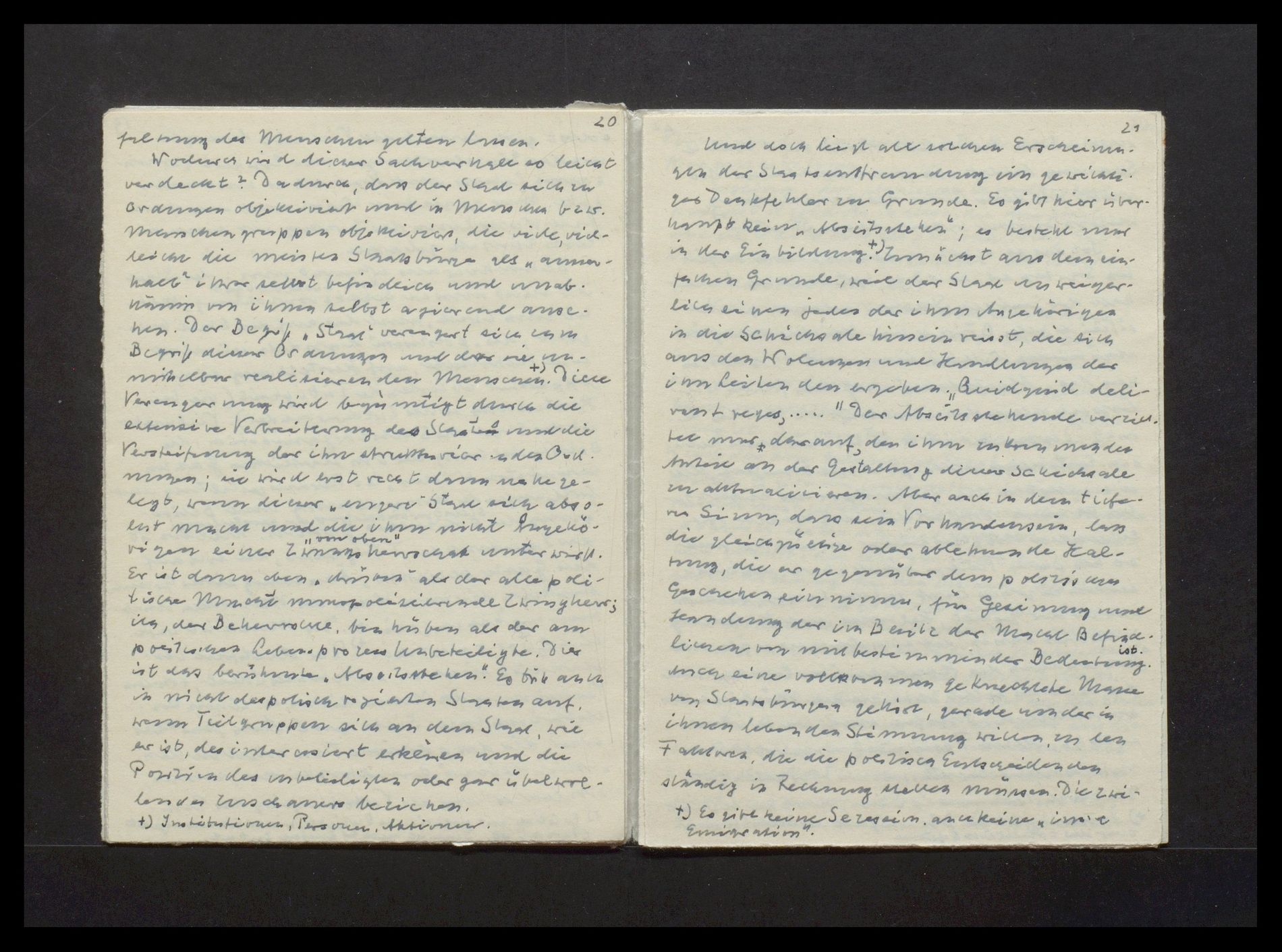

20

faltung des Menschen gelten lassen.

Wodurch wird dieser Sachverhalt so leicht

verdeckt? Dadurch, dass der Staat sich zu

Ordnungen objektiviert und in Menschen bzw.

Menschengruppen objektiviert, die viel, viel-

leicht die meisten Staatsbürger als „ausser-

halb“ ihrer selbst befindlich und unab-

hängig von ihnen selbst agierend anse-

hen. Der Begriff „Staat“ verengert sich zum

Begriff dieser Ordnungen und der sie un-

mittelbar realisierenden Menschen. +) Diese

Verengerung wird begünstigt durch die

extensive Verbreiterung des Staates und die

Versteifung der ihn strukturierenden Ord-

nungen; sie wird erst recht dann nahege-

legt, wenn dieser „engere“ Staat abso-

lut macht und die ihm nicht Angehö-

„von oben“

rigen einer Zwangsherrschaft unterwirft.

Er ist dann eben „drüben“ als der alle poli-

tische Macht monopolisierende Zwingherr;

ich, der Beherrschte, bin hüben, als der am

politischen Lebensprozess Unbeteiligte. Dies

ist das berühmte „Anseitsstehen“. Es tritt auch

in nicht despolitisch regierten Staaten auf,

wenn Teilgruppen sich an dem Staat, wie

er ist, desinteressiert erklären und die

Position des unbeteiligten oder gar übelwol-

lenden Zuschauers beziehen.

+) Institutionen, Personen, Aktionen.

21

Und doch liegt all solchen Erscheinun-

gen der Staatsentbrandung ein gewichti-

ger Denkfehler zu Grunde. Es gibt hier über-

haupt kein „Abseitsstehen“; es besteht nur

in der Einbildung. +) Zunächst aus dem ein-

fachen Grunde, weil der Staat unweiger-

lich einen jeden der ihm Angehörigen

in die Schicksale hineinreisst, die sich

aus den Wollungen und Handlungen der

ihn Leitenden ergeben. „, ....“ Der Abseitsstehende verzich-

tet nur darauf, den ihm zukommenden

Anteil an der Gestaltung dieser Schicksale

zu aktualisieren. Aber auch in dem tiefe-

ren Sinn, dass sein Vorhandensein, dass

die gleichgültige oder ablehnende Hal-

tung, die er gegenüber dem politischen

Geschehen einnimmt, für Gesinnung und

Handlung der im Besitz der Macht Befind-

lichen von mitbestimmender Bedeutung ist.

Auch eine vollkommen geknechtete Masse

von Staatsbürgern gehört, gerade um der in

ihnen lebenden Stimmung willen, zu den

Faktoren, die die politisch Entscheidenden

ständig in Rechnung stellen müssen. Die zwi-

+) Es gibt keine Sezession, auch keine „innere

Emigration“.

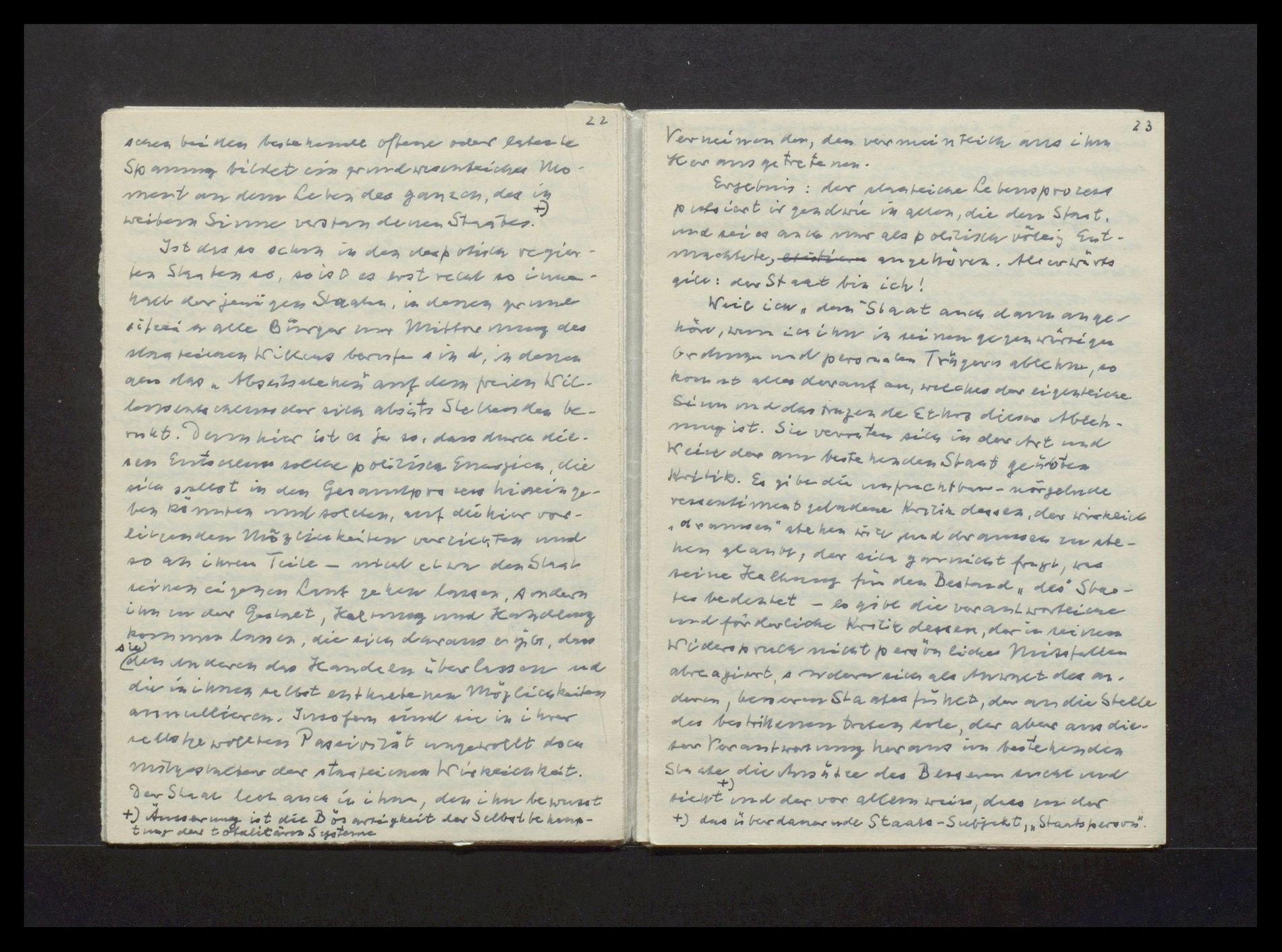

22

schen beiden bestehende offene oder latente

Spannung bildet ein grundwesentliches Mo-

ment an dem Leben des ganzen, des in

weiten Sinne verstandenen Staates. +)

Ist das so schon in den despotisch regier-

ten Staaten so, so ist es erst recht so inner-

halb derjenigen Staaten, in denen grund-

sätzlich alle Bürger zur des

staatlichen Willens berufen sind, in denen

also das „Abseitsstehen“ auf dem freien Wil-

lensentschluss der sich abseits Stellenden be-

ruht. Denn hier ist es ja so, dass durch die-

sen Entschluss solche politische Energien, die

sich selbst in den Gesamtprozess hineinge-

ben könnten und solchen, auf die hier vor-

liegenden Möglichkeiten verzichten und

so an ihren Teile – nicht etwa den Staat

seinen eigenen Lauf gehen lassen, sondern

ihn zu der Gestalt, Haltung und Handlung

kommen lassen, die sich daraus ergibt, dass

sich den Anderen das Handelns überlassen und

die in ihnen selbst enthaltenen Möglichkeiten

annulieren. Insofern sind sie in ihrer

selbstgewollten Passivität ungewollt doch

Mitgestalter der staatlichen Wirklichkeit.

Der Staat lebt auch in ihnen, den ihn bewusst

+) Äusserung ist die Bösartigkeit der Selbstbehaup-

tung der totalitären Systeme

23

Verneinenden, den vermeintlich aus ihm

Herausgetretenen.

Ergebnis: der staatliche Lebensprozess

irgendwie in allen, die den Staat,

und sei es auch nur als politisch völlig Ent-

machtete, existieren angehören. Allerwärts

gilt: der Staat bin ich!

Weil ich „dem“ Staat auch dann ange-

höre, wenn ich ihn in seinen gegenwärtigen

Ordnungen und personalen Trägern ablehne, so

kommt alles darauf an, welches der eigentliche

Sinn und das tragende Ethos dieser Ableh-

nung ist. Sie verraten sich in der Art und

Weise der am bestehenden Staat geübten

Kritik. Es gibt die unfruchtbar-nörgelnde

ressentiment geladene Kritik dessen, der wirklich

„draussen“ stehen will und der draussen zu ste-

hen glaubt, der sich garnicht fragt, was

seine Haltung für den Bestand „des“ Staa-

tes bedeutet – es gibt die verantwortliche

und förderliche Kitik dessen, der in seinem

Widerspruch nicht persönliches Missfallen

abreagiert, sondern sich als Anwalt des an-

deren, besseren Staates fühlt, der an die Stelle

des bestrittenen treten soll, der aber aus die-

ser Verantwortung heraus im bestehenden

Staate die Ansätze des Besseren sucht und

sieht +) und der vor allem weiss, dass zu der

+) das überdauernde Staats-Subjekt, „Staatsperson“.

24

Die ewig notwendige Kritik! Gewissen!

eigenen Verneinung die tätige Willenbereit-

schaft als komplement hinzugehört.

Nur weil der Staat so mit seinen

Wurzeln in das Innerste jedes Menschen

hineinreicht: nur darum kann er ix für

Wesen und Schicksal des Menschen die

bestimmende bedeutung haben, von der

die Geschichte in ihrer ganzen Erstreckung

Zuegnis ablegt. xxx Als ob eine blosse

äussere Zweckvorrichtung, eine „Hülse“,

eine so durchgreifende geschichtlich prä-

gende Macht sein könnte!

Einwand: ändern dann diese theore-

tischen Spekulationen etwas an der Tatsache,

dass der Staat, je nach seiner Beschffen-

heit in höherem oder geringerem Grade, den

Menschen in seiner Freiheit einengt? Ändern

sie etwas an der Erfahrung der Frei-

heitsberaubung, die dem Menschen in

Staat und zumal im modernen Staat

widerfährt? Mein Leiden am Staat wird

nicht leichter, mein Widerspruch gegen

den Staat nicht milder, wenn ich mir

sagen darf, das Leiden und Widerspruch

selbst, Teilhabe am politischen Lebenspro-

zess bedeuten. Die Flucht vor dem Staat ist

nicht bloss Irrtum Unerleuchteter, das Strben

nach überstaatlicher Sphäre nicht Frevel!

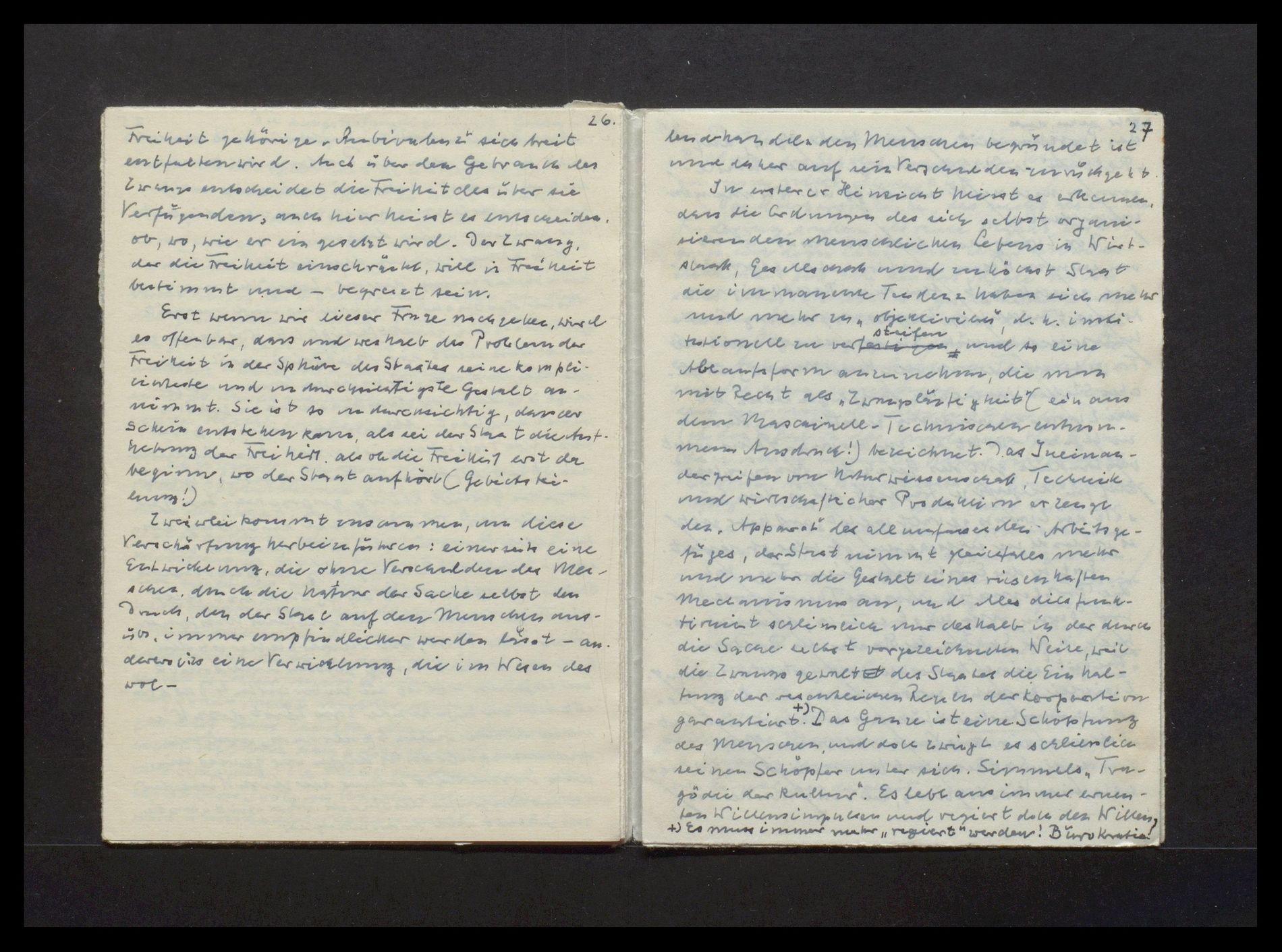

25

Aus diesem unüberhörbaren Einwand

geht hervor, das das Problem mit unseren

bisherigen auf „Rettung“ des Staates ausge-

henden Überlegungen noch nicht erledigt ist.

Wir müssen weiter denken!

Wir haben gesehen, dass die Art von Frei-

heitsverkürzung, die wir „Zwang“ nennen, vom

Wesen des Staates unabtrennbar und insoweit

grundsätzlich gerechtfertigt ist. Wir haben ge-

sehen, dass selbst der Angehörige des Staates,

der diesem Druck im höchsten Masse ausge-

setzt ist, darum dem Staate anzugehören

nicht aufhört. Allein mit dieser prin-

zipiellen Feststellung ist nicht etwa die durch

den Staat erfolgende Freiheitsverkürzung

in jeder Gestalt heilig gesprochen. Im Ge-

genteil: da nun einmal der Zwang un-

ter allen Umständen schmerzlich ver-

spürt und als Einengung des personalen

Seins empfunden wird, wird erst recht

die Frage brennend: in welchem Umfange,

in welcher Form, an welcher Stelle ist den

Zwanganwendung geboten und somit

es

zu bejahen – wo ist sie zu verwerfen? Das prin-

zipielle zu bejahende Dass lässt dem Wie

noch einen weiten Spielraum, und von

diesem Spielraum dürfen wir gewiss sein,

dass innerhalb seiner die zum Wesen der

+) das Eingreifen des Staates und mit ihm die

Möglichkeit und Androhung der

26

Freiheit gehörige „Ambivalenz“ sich breit

entfalten wird. Auch über den Gebrauch des

Zwangs entscheidet die Freiheit des über sie

Verfügenden, auch hier heisst es entscheiden

ob, wo, wie er gesetzt wird. Der Zwang,

der die Freiheit einschränkt, will in Freiheit

bestimmt und – begrenzt sein.

Erst wenn wir dieser Frage nachgehen, wird

es offenbar, dass und weshalb das Problem der

Freiheit in der Sphäre des Staates seine kompli-

zierteste und undurchsichtigste Gestalt an-

nimmt. Sie ist so undurchsichtig, dass der

Schein entstehen kann, als sei der Staat die Auf-

hebung der Freiheit, als ob die Freiheit erst da

beginnt, wo der Staat aufhört (Gebietstei-

lung!)

Zweierlei kommt zusammen, um diese

Verschärfung herbeizuführen: einerseits eine

Entwicklung, die ohne Verschulden des Men-

schen, durch die Natur der Sache selbst den

Druck, den der Staat auf den Menschen aus-

übt, immer empfindlicher werden lässt – an-

dererseits eine Verwicklung, die im Wesen des

wol-

27

lend handelnden Menschen begründet ist

und daher auf sein Verschulden zurückgeht.

In erster Hinsicht heisst es erkennen,

dass die Ordnungen des sich selbst organi-

sierenden menschlichen Lebens in Wirt-

schaft, Gesellschaft und zuhöchst Staat

die immanente Tendenz haben sich mehr

und mehr zu „objektivieren“, d.h. insti-

steifen

tutionell zu verfestigen, und so eine

Ablaufsform anzunehmen, die man

mit Recht als „Zwangsläufigkeit“ (ein aus

dem Maschinell-Technischen entnom-

mener Ausdruck!) bezeichnet. Das Ineinan-

dergreifen von Naturwissenschaft, Technik

und wirtschaftlicher Produktion erzeugt

den „Apparat“ des allumfassenden Arbeitsge-

füges, der Staat nimmt gleichfalls mehr

und mehr die Gestalt eines riesenhaften

Mechanismus an, und alles dies funk-

tioniert schliesslich nur deshalb in der durch

die Sache selbst vorgezeichneten Weise, weil

die Zwangsgewalt xx des Staates die Einhal-

tung der wesentlichen Regeln der Kooporation

garantiert. +) Das Ganze ist eine Schöpfung

des Menschen und doch zwingt es schliesslich

seinen Schöpfer unter sich. Simmels „Tra-

gödie der Kultur“. Es lebt aus immer erneu-

ten Willensimpulsen und regiert doch den Willen,

+) Es muss immer mehr „regiert“ werden! Bürokratie.

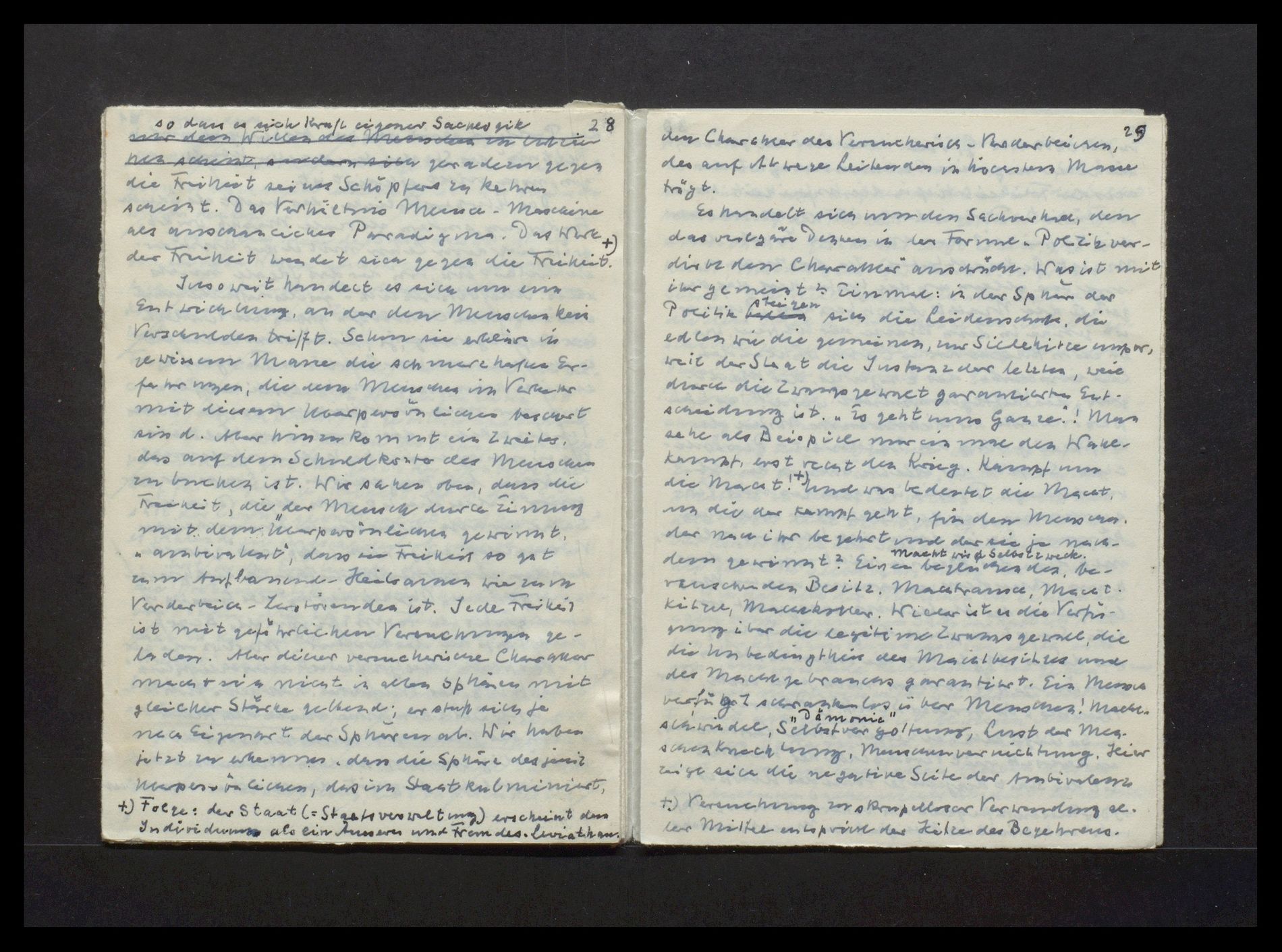

28

so dass es sich Kraft eigener Sachlogik

nur dem Willen des Menschen zu entzei-

hen scheint, sondern sich geradezu gegen

die Freiheit seines Schöpfers zu kehren

scheint. Das Verhältnis Mensch – Maschine

als anschauliches Paradigma. Das Werk

der Freiheit wendet sich gegen die Freiheit. +)

Insoweit handelt es sich um eine

Entwicklung, an der den Menschen kein

Verschulden trifft. Sehen sie erklärt in

gewissen Masse die schmerzhaften Er-

fahrungen, die dem Menschen im Verkehr

mit diesem Überpersönlichen beschert

sind. Aber hinzu kommt ein Zweites,

das auf dem Schuldkonto des Menschen

zu buchen ist. Wir sahen oben, dass die

Freiheit, die der Mensch durch Einung

mit dem Überpersönlichen gewinnt,

„ambivalent“, dass >die> Freiheit so gut

zum Aufbauend-Heilsamen wie zum

Verderblich-Zerstörenden ist. Jede Freiheit

ist mit gefährlichen Versuchungen ge-

laden. Aber dieser versucherische Charakter

macht sich nicht in allen Sphären mit

gleicher Stärke geltend; er stuft sich je

nach Eigenart der Sphären ab. Wir haben

jetzt zu erkennen, dass die Sphäre

Überpersönlichen, das im Staat kulminiert,

+) Folge: der Staat (= Staatsverwaltung) erscheint dem

Individuum als ein Äusseres und Fremdes. Leviathan.

29

den Charakter des Versucherich- Verderblichen,

des auf Abwege Leitenden in höchstem Masse

trägt.

Es handelt sich um den Sachverhalt, den

das vulgäre Denken in der Formel „Politik ver-

dirbt den Charakter“ ausdrückt. Was ist mit

ihr gemeint? Einmal: in der Sphäre der

steigern

Politik ballen sich die Leidenschaften, die

edlen wie die gemeinen, zur Siedehitze empor,

weil der Staat die Instanz der letzten, weil

durch die Zwangsgewalt garantierten Ent-

scheidung ist. „Es geht ums Ganze“! Man

sehe als Beispiel nur einmal den Wahl-

kampf, erst recht den Krieg. Kampf um

die Macht! +) Und was bedeutet die Macht,

um die der Kampf geht, für den Menschen,

der nach ihr begehrt und der sie ja nach-

Macht wird Selbstzweck.

dem gewinnt? Einen beglückenden, be-

rauschenden Besitz. Machtrausch, Macht-

kitzel, Machtkoller. Wieder ist es die Verfü-

gung über die legitime Zwangsgewalt, die

die Unbedingtheit des Machtbesitzes und

des Machtgebrauchs garantiert. Ein Mensch

verfügt schrankenlos über Menschen! Macht-

„Dämonie“

schwindel, Selbstvergötterung, Lust der Men-

schenknechtung, Menschenvernichtung. Hier

zeigt sich die negative Seite der Ambivalenz

+) Versuchung zu skrupelloser Verwendung al-

ler Mittel entspricht der Hitze des Begehrens.

30

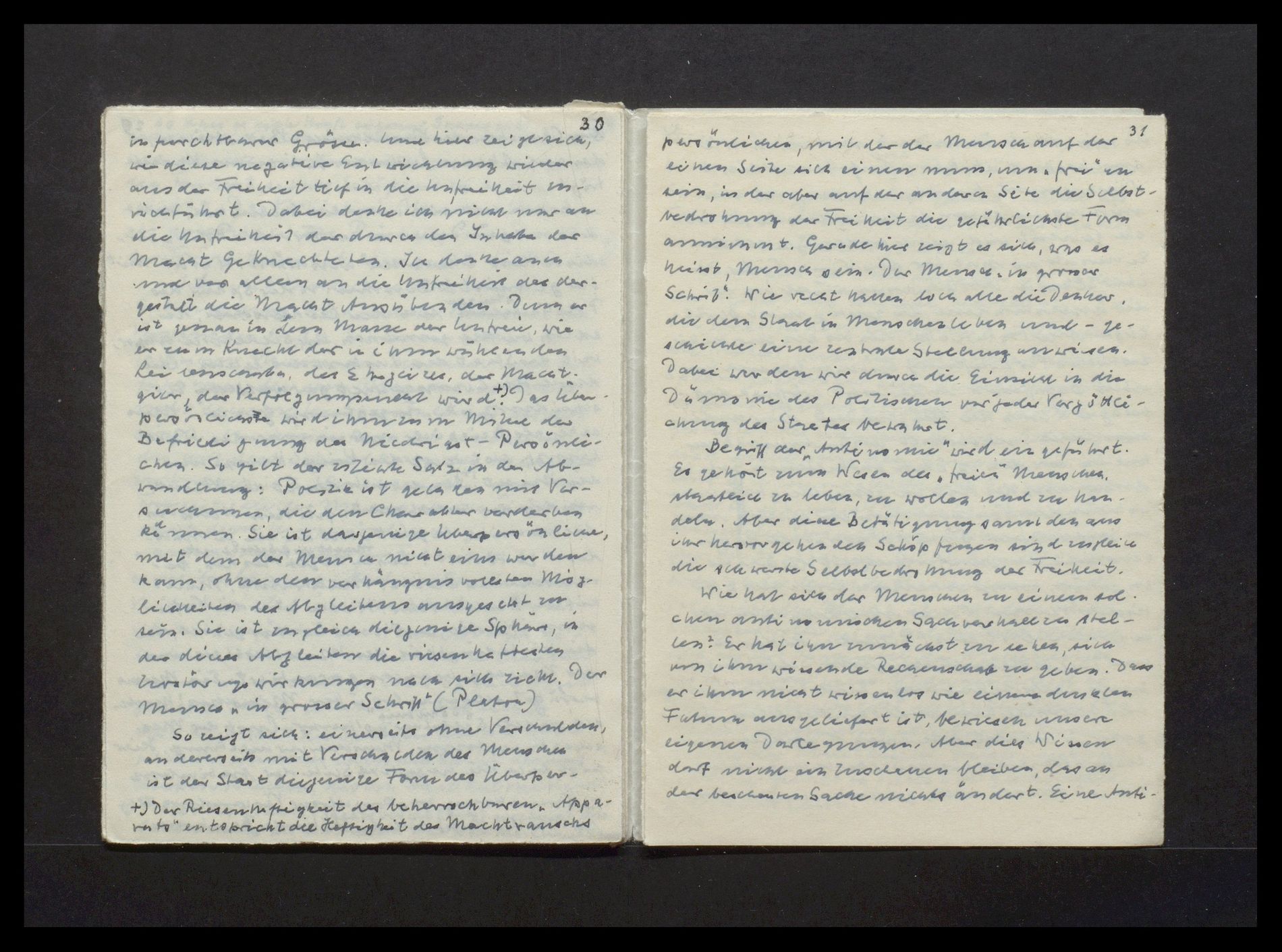

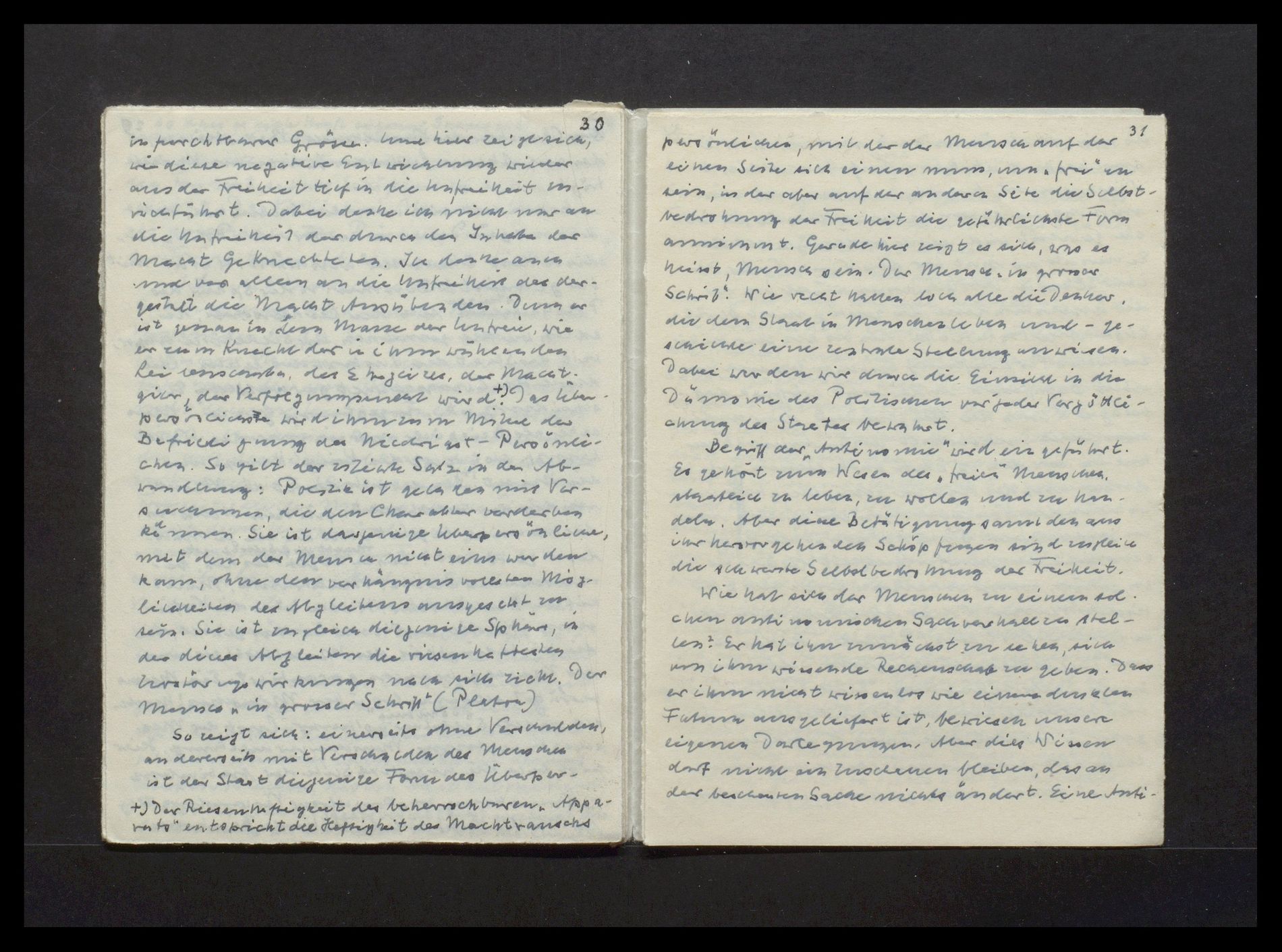

in furchtbarer Grösse. Und hier zeigt sich,

wie diese negative Entwicklung wieder

aus der Freiheit tief in die Unfreiheit zu-

rückführt. Dabei denke ich nicht nur an

die Unfreiheit der durch den Inhaber der

Macht Geknechteten. Ich denke auch

und vor allem an die Unfreiheit des der-

gestalt die Macht Ausübenden. Denn er

ist genau in dem Masse der Unfreie, wie

er zum Knecht der in ihm wühlenden

Leidenschaft, des Ehrgeizes, der Macht-

gier, der Verfolgungsmacht wird. +) Das Über-

persönlichste wird ihm zum Mittel der

Befriedigung des Niedrigst-Persönli-

chen. So gilt der zitierte Satz in der Ab-

wandlung: Politik ist geladen mit Ver-

suchungen, die den Charakter verderben

können. Sie ist dasjenige Überpersönliche,

mit dem der Mensch nicht eins werden

kann, ohne den verhängnisvollsten Mög-

lichkeiten des Abgleitens ausgesetzt zu

sein. Sie ist zugleich diejenige Sphäre, in

der dieses Abgleiten die riesenhaftesten

Zerstörungswirkungen nach sich zieht. Der

Mensch „in grosser Schrift“ (Platon)

So zeigt sich: einerseits ohne Verschulden,

andererseits mit Verschulden des Menschen

ist der Staat diejenige Form des Überper-

+) Der Riesenhaftigkeit des beherrschbaren „Appa-

rats“ entspricht die Heftigkeit des Machtrauschs

31

persönlichen, mit der der Mensch auf der

einen Seite sich einen muss, um „frei“ zu

sein, in der aber auf der anderen Seite die Selbst-

bedrohung der Freiheit die gefährlichste Form

annimmt. Gerade hier zeigt es sich, was es

heisst, Mensch sein. Der Mensch „in grosser

Schrift“. Wie recht hatten doch alle die Denker,

die dem Staat in Menschenleben und –ge-

schichte eine zentrale Stellung anwiesen.

Dabei werden wir durch die Einsicht in die

Dämonie des Politischen vor jeder vergöttli-

chung des Staates bewahrt.

Begriff der „Antinomie“ wird eingeführt.

Es gehört zum Wesen des „freien“ Menschen,

staatlich zu leben, zu wollen und zu han-

deln. Aber diese Betätigung samt den aus

ihr hervorgehenden Schöpfungen sind zugleich

die schwerste Selbstbedrohung der Freiheit.

Wie hat sich der Mensch zu einem sol-

chen antinomischen Sachverhalt zu stel-

len? Er hat ihn zunächst zu sehen, sich

von ihm wissende Rechenschaft zu geben. Dass

er ihm nicht wissenlos wie einem dunklen

ausgeliefert ist, bewiesen unsere

eigenen Darlegungen. Aber dies Wissen

darf nicht ein Zuschauen bleiben, das an

der bescherten Sache nichts ändert. Eine Anti-

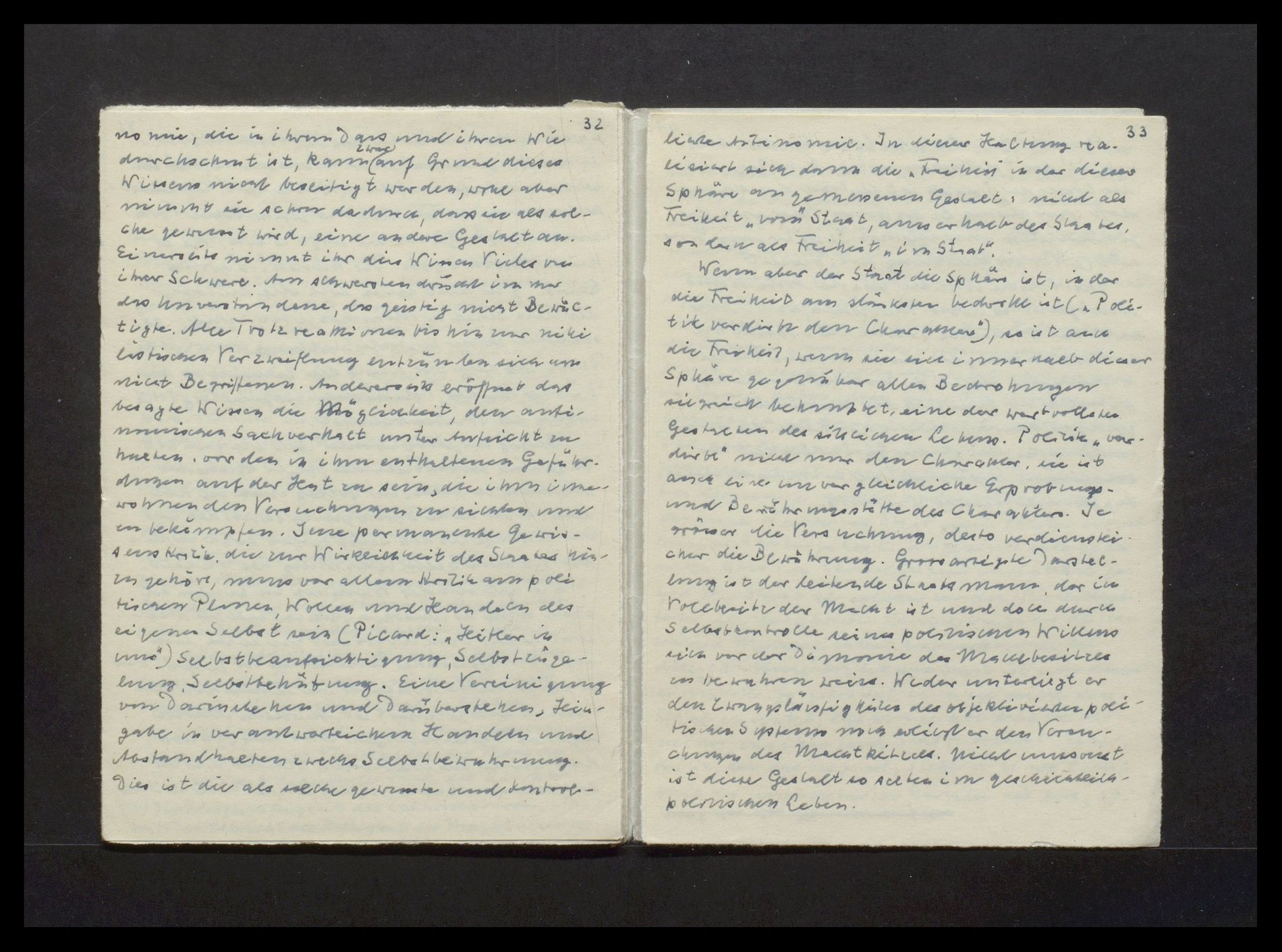

32

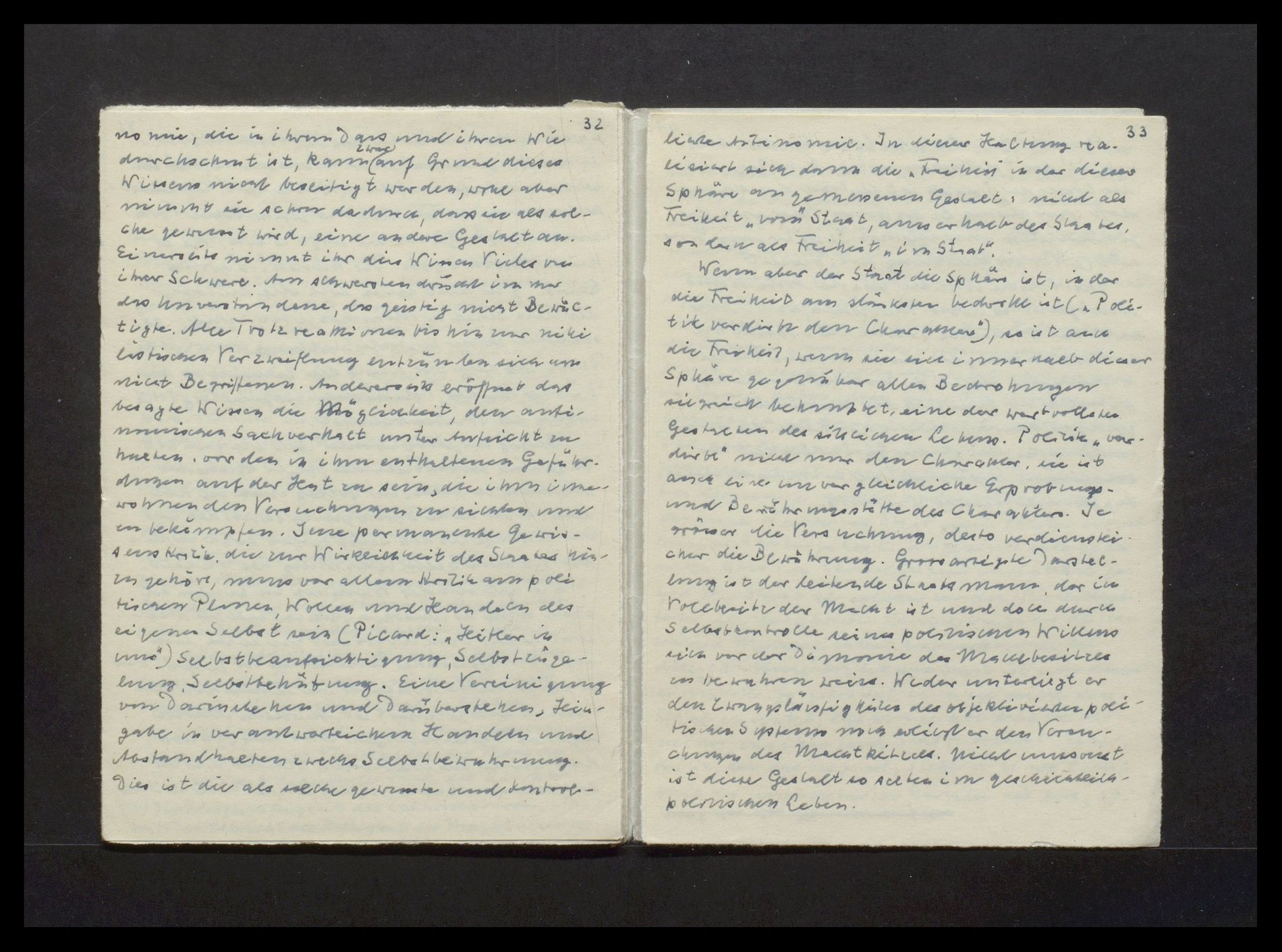

nomie, die in ihrem Dass und ihrem Wie

durchschaut ist, kann zwar auf Grund dieses

Wissens nicht beseitigt werden, wohl aber

nimmt sie schon dadurch, dass sie als sol-

che gewusst wird, eine andere Gestalt an.

Einerseits nimmt ihr dies Wissen Vieles von

ihrer Schwere. Am schwersten drückt immer

das Unverstandene, das geistig nicht Bewäl-

tigte. Alle Trotzreaktionen bis hin zur nihi-

listischen Verzweiflung entzünden sich am

nicht Begriffenen. Andererseits eröffnet das

besagte Wissen die Möglichkeit, den anti-

nomischen Sachverhalt unter Aufsicht zu

halten, vor den in ihm enthaltenen Gefähr-

dungen auf der Hut zu sein, die ihm inne-

wohnenden Versuchungen zu sichten und

zu bekämpfen. Jene permanente Gewis-

senskritik, die zur Wirklichkeit des Staates hin-

zu gehört, muss vor allem Kritik am poli-

tischen Planen, Wollen und Handeln des

eigenen Selbst sein (Picard: „Hitler in

uns“) Selbstbeaufsichtigung, Selbstzüge-

lung, Selbstbehütung. Eine Vereinigung

von Darinstehen und Darüberstehen, Hin-

gabe in verantwortlichem Handeln und

Abstandhalten zwecks Selbstbewahrung.

Dies ist die als solche gewusste und kontrol-

33lierte Antinomie. In dieser Haltung rea-

lisiert sich dann die „Freiheit“ in der dieser

Sphäre angemessenen Gestalt: nicht als

Freiheit „vom“ Staat, ausserhalb des Staates,

sondern als Freiheit „im Staat“.

Wenn aber der Staat die Sphäre ist, in der

die Freiheit am stärksten bedroht ist („Poli-

tik verdirbt den Charakter“), so ist auch

die Freiheit, wenn sie sich innerhalb dieser

Sphäre gegenüber allen Bedrohungen

siegreich behauptet, eine der wertvollsten

Gestalten des sittlichen Lebens. Politik „ver-

dirbt“ nicht nur den Charakter, sie ist

auch eine unvergleichliche Erprobungs-

und Bewährungsstätte des Charakters. Je

grösser die Versuchung, destso verdienstli-

cher die Bewährung. Grossartigste Darstel-

lung ist der leitende Staatsmann, der in

Vollbesitz der Macht ist und doch durch

Selbstkontrolle seines politischen Willens

sich vor der Dämonie des Machtbesitzes

zu bewahren weiss. Weder unterliegt er

den Zwangsläufigkeiten des objektivierten poli-

tischen Systems noch erliegt er den Versu-

chungen des Machtkitzels. Nicht umsonst

ist diese Gestalt so selten im geschichtlich-

politischen Leben.

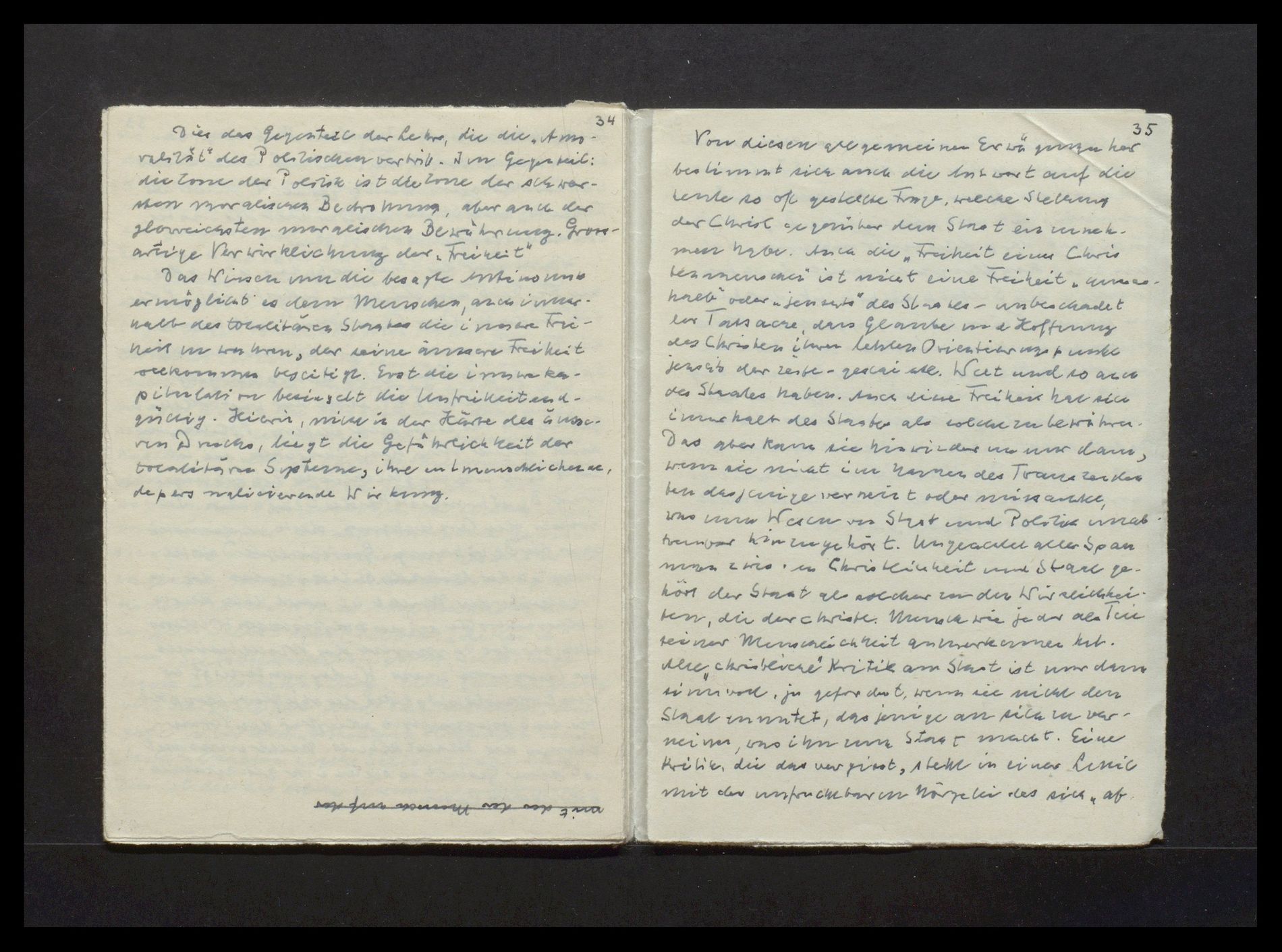

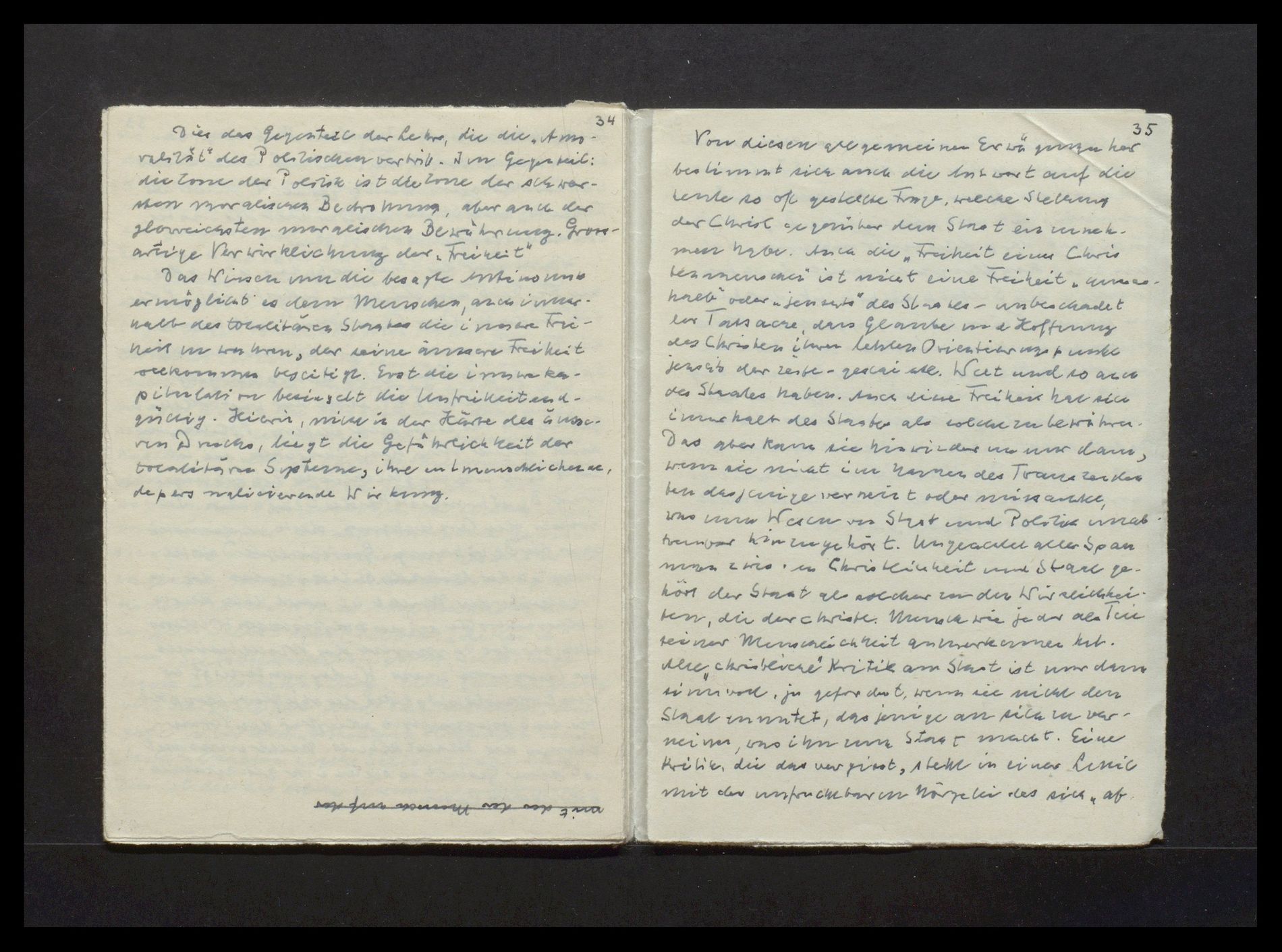

34

Dies das Gegenteil der Lehre, die die „Amo-

ralität“ des Politischen vertritt. Im Gegenteil:

die Zone der Politik ist die Zone der schwer-

sten moralischen Bedrohung, aber auch der

glorreichsten moralischen Bewährung. Gross-

artige Verwirklichung der „Freiheit“

Das Wissen um die besagte Antinomie

ermöglicht es dem Menschen, auch inner-

halb des totalitären Staates die innere Frei-

heit zu wahren, der seine äussere Freiheit

vollkommen beseitigt. Erst die innere Ka-

pitulation besiegelt die Unfreiheit end-

gültig. Hierin, nicht in der Härte des äusse-

ren Drucks, liegt die Gfährlichkeit der

totalitären Systeme, ihre entmenschlichende,

depersonalisierende Wirkung.

mit der der Mensch auf der

35

Von diesen allgemeinen Erwägungen her

bestimmt sich auch die Antwort auf die

heute so oft gestellte Frage, welche Stellung

der Christ gegenüber dem Staat einzuneh-

men habe. Auch die „Freiheit eines Chris-

tenmenschen“ ist nicht eine Freiheit „ausser-

halb“ oder „jenseits“ des Staates – unbeschadet

der Tatsache, dass Glaube und Hoffnung

des Christen ihren letzten Orientierungspunkt

jenseitsder zeitl.-geschichtl. Welt und so auch

des Staates haben. Auch diese freiheit hat sich

innerhalb des Staates als solche zu bewähren.

Das aber kann sie wiederum nurr dann,

wenn sie nicht im Namen des Transzenden-

ten dasjenige verneint oder missachtete,

was zum Wesen von Staat und Politik unab-

trennbar hinzugehört. Ungeachtet aller Span-

nungenzwischen Christlichkeit und Staat ge-

hört der Staat als solcher zu den Wirklichkei-

ten, die der christl. Mensch wie jeder als Teil

seiner Menschlichkeit anzuerkennen hat.

Alle „christliche“ Kritik am Staat ist nur dann

sinnvoll, ja gefordert, wenn sie nicht den

Staat zumutet, dasjenige an sich zu ver-

neinen, was ihn zum Staat macht. Eine

Kritik, die das vergisst, steht in einer Linie

mit der unfruchtbaren Nörgelei des sich „ab-

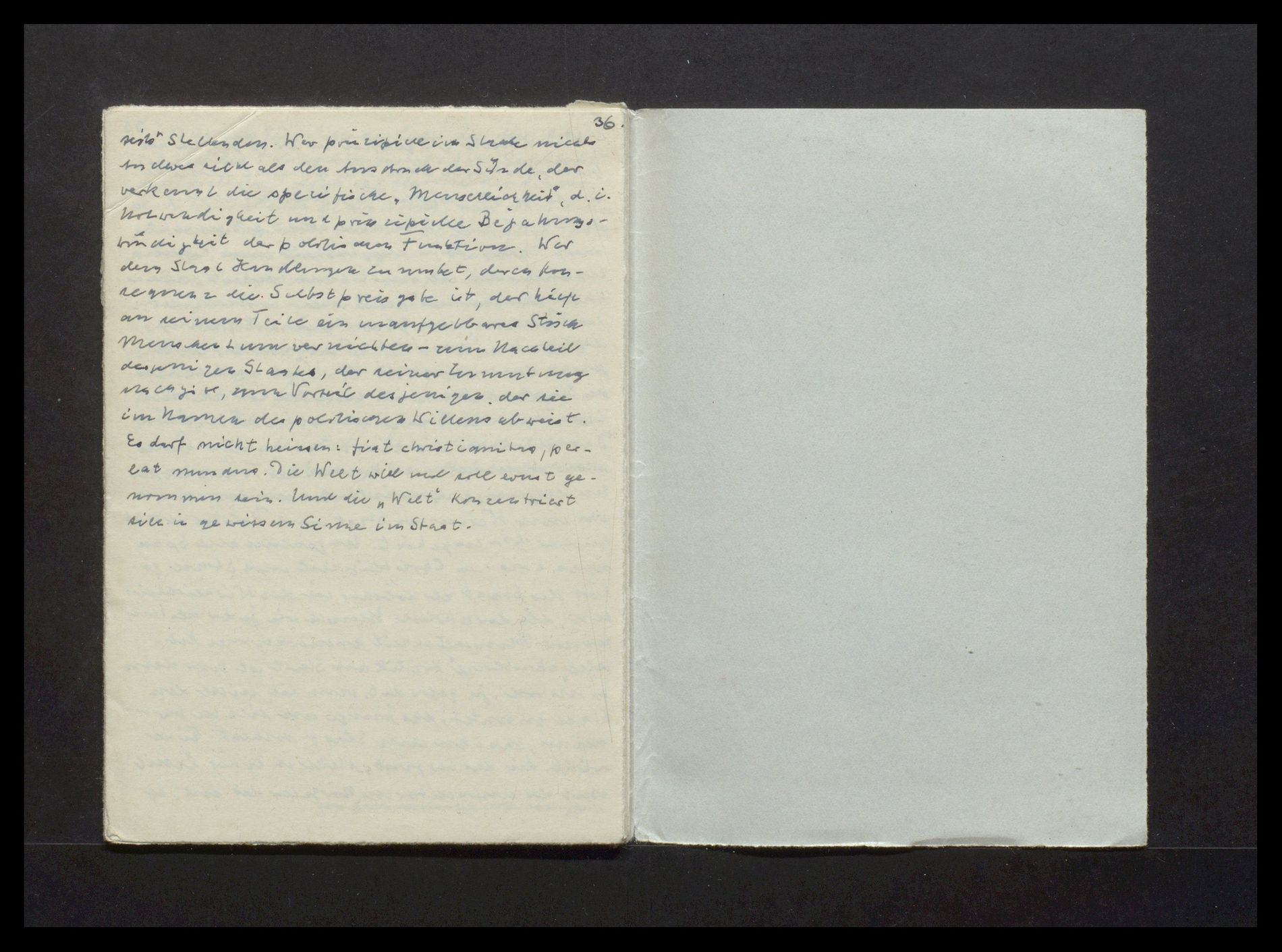

36

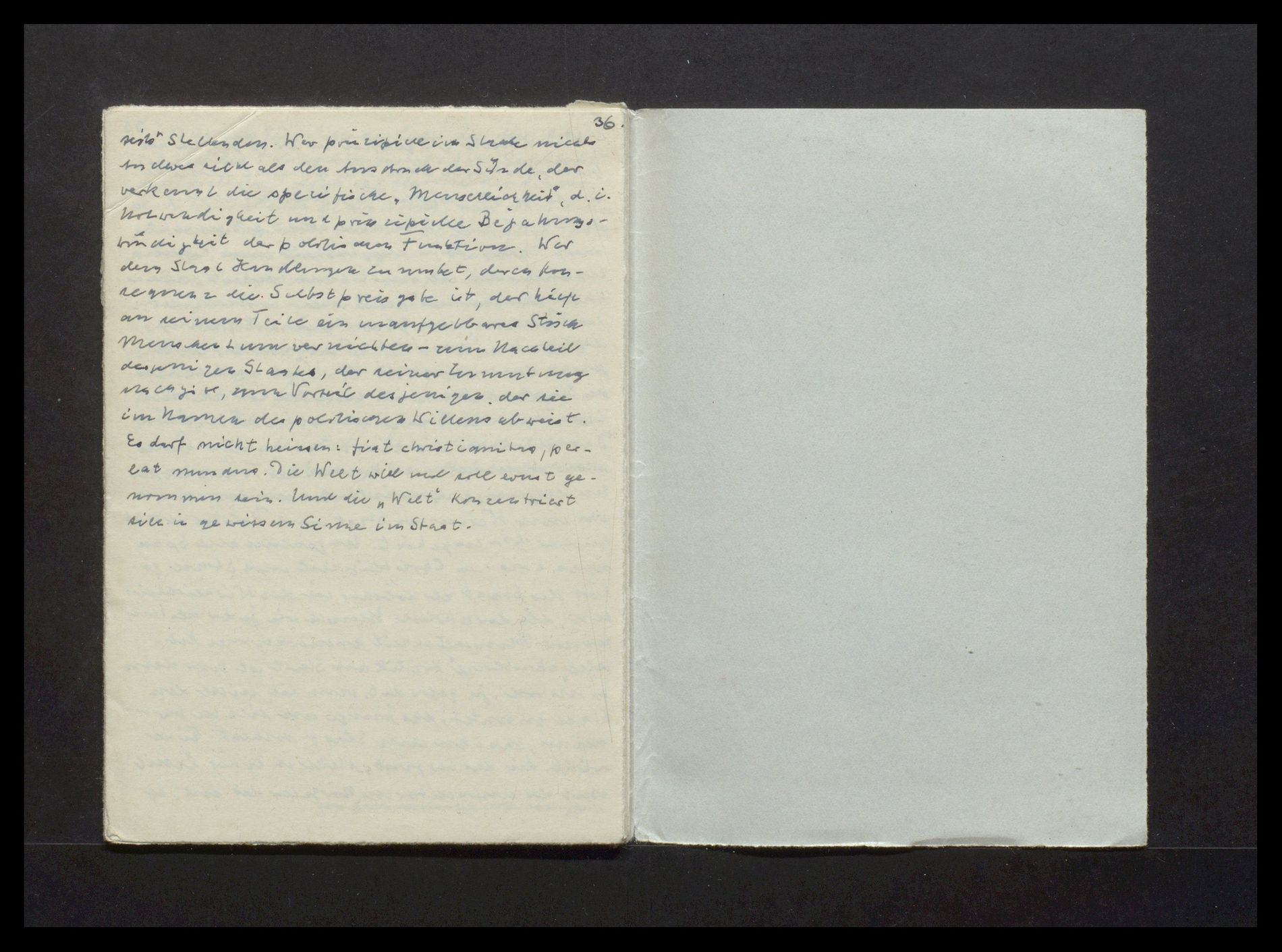

seits“ Stellenden. Wer prinzipiell im Staate nichts

Anderes sieht als den Ausdruck der Sünde, der

verkennt die spezifische „Menschlichkeit“, d.i.

Notwendigkeit und prinzipielle Bejahungs-

würdigkeit der politischen Funktion. Wer

dem Staat Handlungen zumutet, deren Kon-

sequenz die Selbstpreisgabe ist, der hilft

an seinem Teile ein unaufgebbares Stück

Menschentum vernichten – zum Nachteil

desjenigen Staates, der seiner Zumutung

nachgibt, zum Vorteil desjenigen, der sie

im Namen des politischen Willens abweist.

Es darf nicht heissen: fiat christianitas, per-

lat nundus. Die Welt will und soll ernst ge-

nommen sein. Und die „Welt“ konzentriert

sich in gewissem Sinne im Staat. |