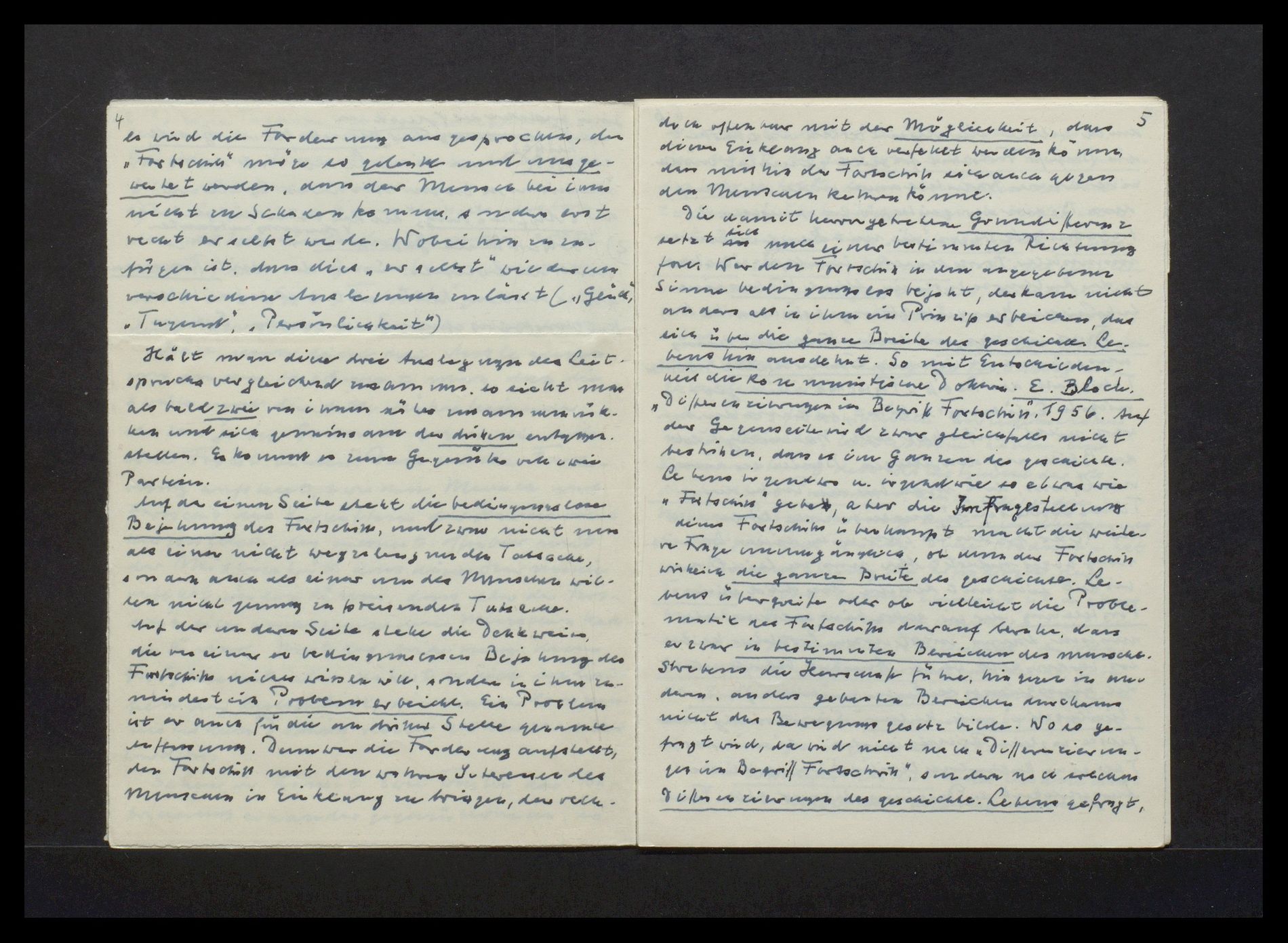

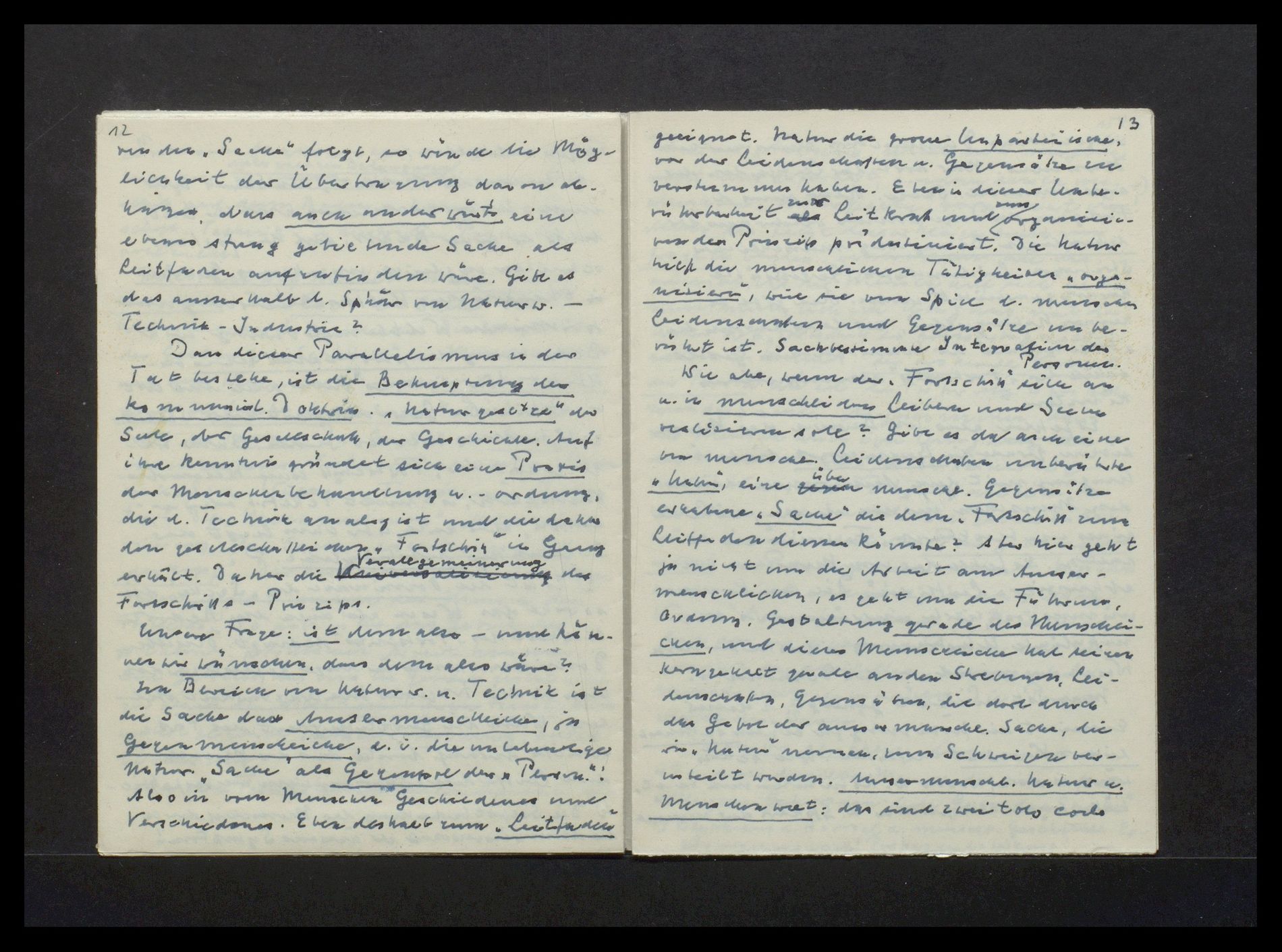

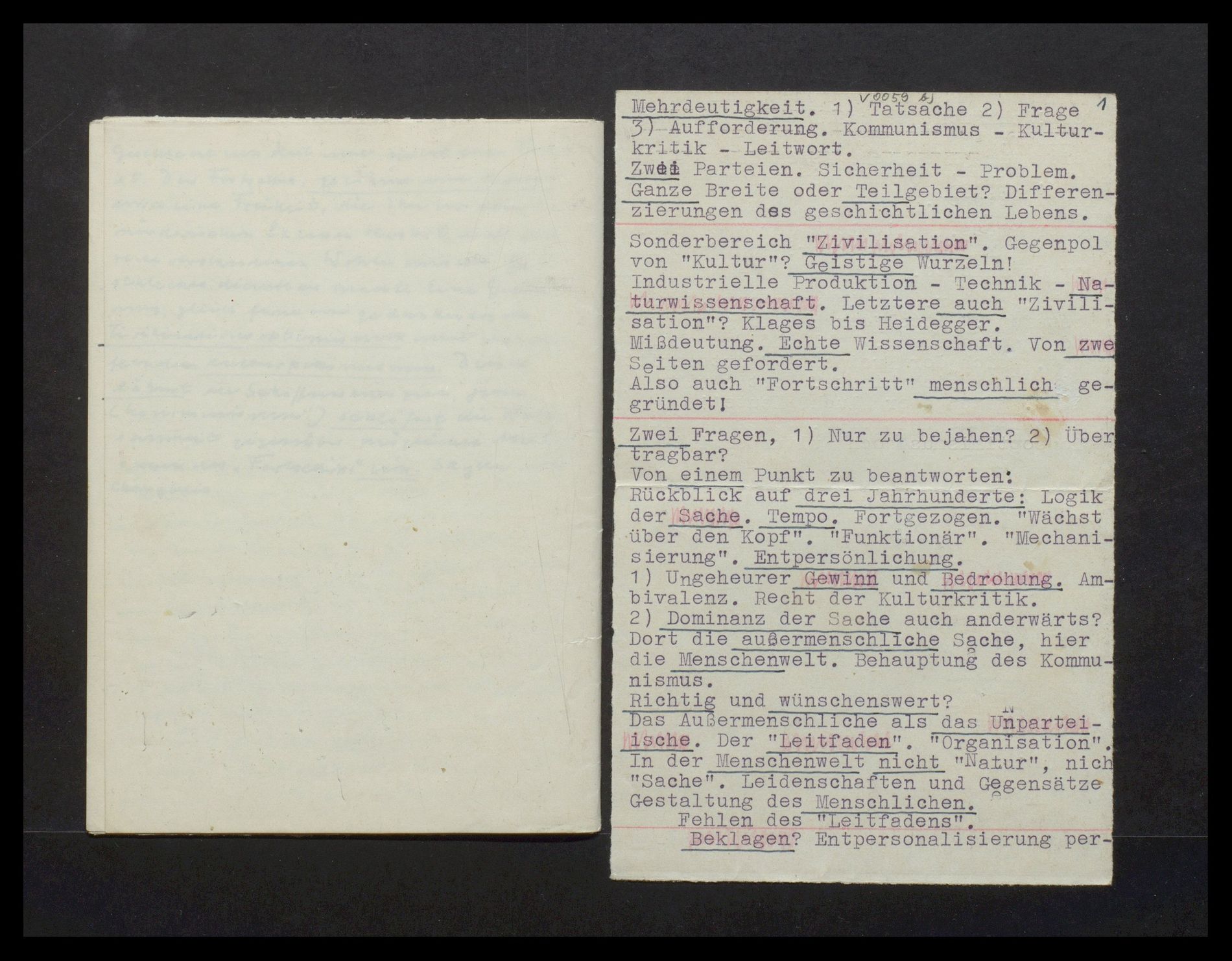

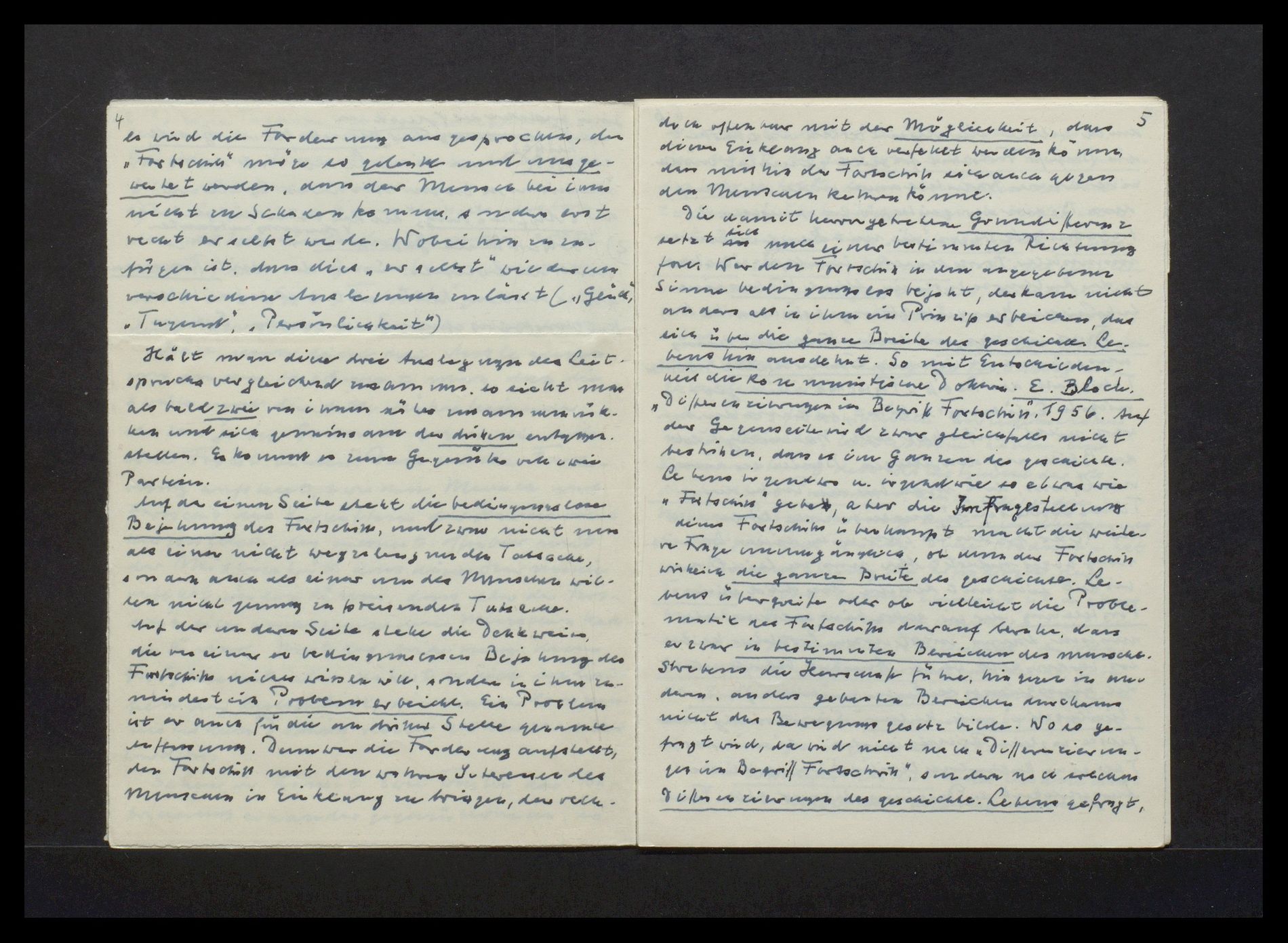

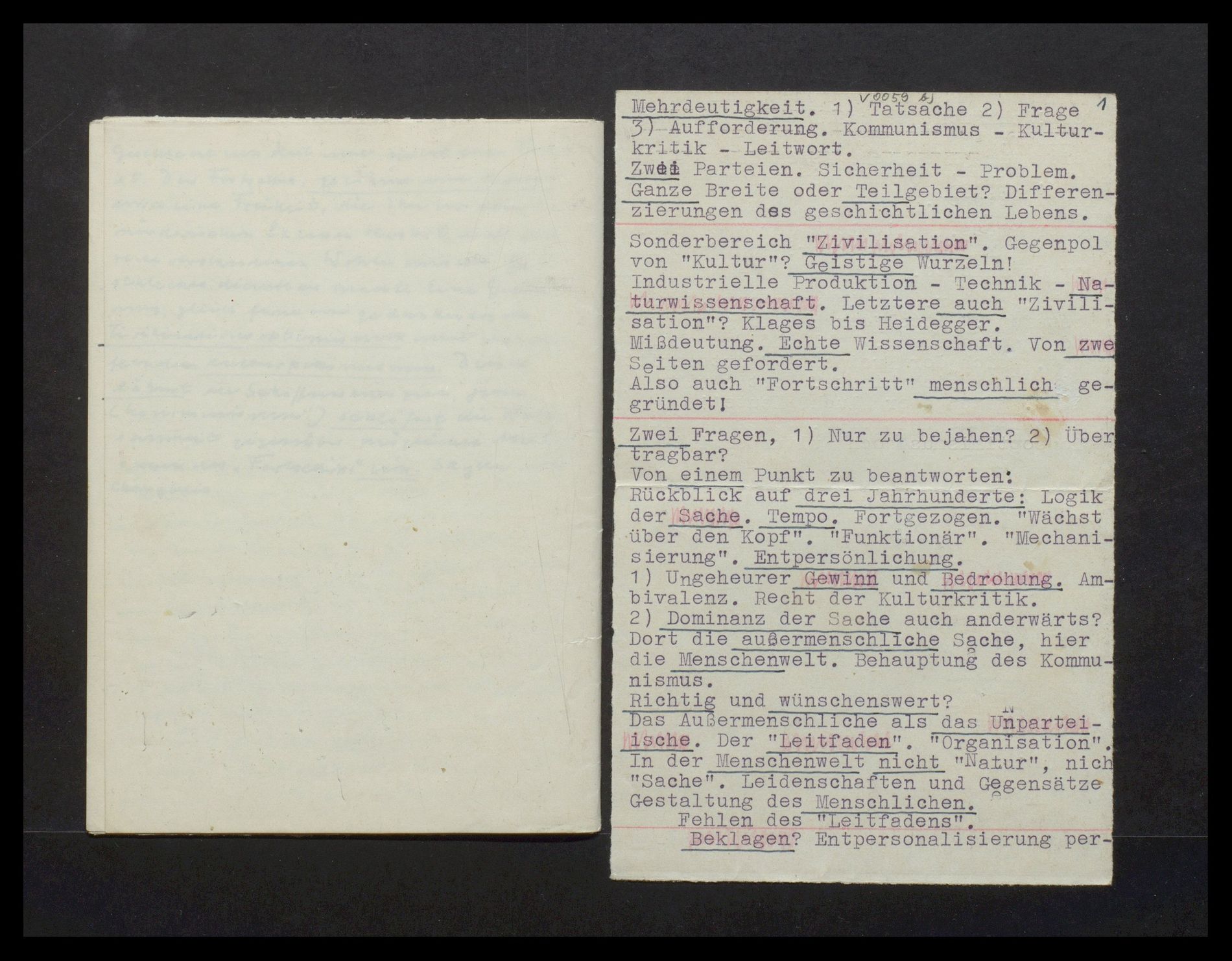

| Bemerkungen | zu V 0059c - laut alter Findkartei lag Zeitungsausschnitt ursprünglich zwischen "Unsere Verantwortung für die Freiheit des Einzelnen" (1960) und "Der Fortschritt und der Mensch" (1958) und wurde letzterem Vortrag zugeordnet.; Dokumentenabschrift: V 0059a

(1958)

Titelblatt

Der Fortschritt und der Mensch

(Brüssel 1958)

1

Der Leitgedanke, unter welchen diese

Ausstellung von ihren Veranstaltern ge-

spricht

stellt worden ist, regt sich in einen

aus

Wortlaut vor, der schon durch seine

Mehrdeutigkeit zu lehrreichen Betrach-

tungen Anlass gibt. „Der Fortschritt und

der Mensch“! Wie kann dieser Leitspruch

verstanden werden?

1) Er kann erstens verstanden werden

als Hinweis auf eine Tatsache. Er will

dann besagen: Mensch sein heisst so

viel wie in der Bewegung des Fort-

schritts begriffen sein, ungeachtet aller

Zweifel, die der Blick auf die menschl.

Geschichte hervorrufen könnte, heisst es

unverbrüchlich daran festhalten: in ihrer

Entwicklung schreitet die Menschheit

vorwärts und aufwärts in einer Richtung,

die durch ein zu erreichendes Endziel,

das Ziel einer vollkommenen Gesamtver-

fassung der menschlichen Angelegen-

heiten, bestimmt wird.

2) Der Leitspruch kann zweitens verstan-

den werden als Frage: haben wir Recht

und Anlass, die Gesamtbewegung der

Menschheit als eine trotz allem fort-

2

1) Eine Tatsache? 2) Eine zu begründende Tats.?

schreitende zu interpretieren, oder liegen

Gründe vor, diese Annahme zu bezwei-

feln, wohl gar zu bestreiten?

3) Der Leitspruch kann drittens verstan-

den werden als Aufforderung: sorgt

dafür, dass die Gesamtbewegung, die

mit dem Wort „Fortschritt“ gemeint ist,

dem Menschen zu gute kommt, zum

Heile ist und nicht ihn beeinträchtigt,

ruiniert

wo nicht verbraucht.

Wir stellen zunächst fest, dass die drei

hier unterschiedenen Deutungen im Le-

nicht aus d. Luft gegriffen! nicht konstruiert!

ben unseres Zeitalters charakteristisch

und einflussreich vertreten sind.

1) Fortschritt als unanzweifelbare Tatsache

das ist die Grundthese der kommunis-

tischen Doktrin. Sie besagt, dass der Mensch

nicht nur die Möglichkeit habe, nicht

nur den Auftrag und die Verpflichtung

habe, die Gesamtentwicklung gemäss

vorwärts zu treiben

dem Prinzip „Fortschritt“ zu lenken - ,

dass die Entwicklung mit unablenk-

baren, allem menschlichen Wollen u. Wärme über-

legenen Notwendigkeit den Gang ein-

halte, den das Wort „Fortschritt“ bezeichnet –

den Gang dessen Ziel bezeichnet ist durch

3

jener Zustand der Vollendung

die Vollendung der „klassenlosen Gesell-

heisst

schaft. Durch seine Lehre wird der Kom-

minsimus zum modernen Erneuerer

der „Aufklärung“, die der ratio die gleiche

Vollendung zutraute.

2) Fortschritt als Gegensatz der Frage

und des Zweifels. So in der mit Rousseau

anhebenden, heute weit ausgebreiteten

kulturkritischen Bewegung. Extrem

ist die harte Verneinung: was sich

„Fortschritt“ nennt und als solchen , das ist nichts weiter als die

sog. „Zivilisation“. Diese aber ist nicht

nur verschieden von dem, was wir „Kultur“

nennen: sie ist ihm gerade entgegenge-

setzt. Mit dem zivilisatorischen Fortschritt

geht Hand in Hand das Absterben der

Kultur, und das heisst: die Verkümme-

rung des Menschen als solchen. Dem

Fortschrittsoptimismus des Kommunismus

stellt sich die Untergangsprophetin des

kulturkritischen Pessimismus gegen-

über Spengler

3) Die an dritter Stelle genannte Interpre-

tation ist, wenn ich recht sehe, diejenige,

durch welche dasjenige getroffen wird, was

der Leitung der Ausstellung vorschwebte:

4

es wird die Forderung ausgesprochen, der

„Fortschritt“ möge si gelenkt und ausge-

wertet werden, dass der Mensch bei ihm

nicht zu Schaden kommt, sondern erst

recht er selbst werde. Wobei hinzuzu-

fügen ist, dass dies „er selbst“ wiederum

verschiedene Auslegungen zulässt („Glück“,

„Tugend“, Persönlichkeit“)

Hält man diese drei Auslegungen des Leit-

spruchs vergleichend zusammen, so sieht man

als bald zwei von ihnen näher zusammenrük-

ken und sich gemeinsam der dritten entgegen-

stellen. Es kommt so zum Gegenüber von zwei

Parteien.

Auf der einen Seite steht die bedingungslose

Bejahung des Fortschritts, und zwar nicht nur

als einer nicht Tatsache.

Auf der anderen Seite steht die Denkweise,

die von einer so bedingungslosen Bejahung des

Fortschritts nichts wissen will, sondern in ihm zu-

mindest ein Problem erblickt. Ein Problem

ist er auch für die an dritter Stelle genannte

auffassung. Denn wer die Forderung aufstellt,

den Fortschritt mit den wahren Interessen des

Menschen in Einklang zu bringen, der rech-

5

doch offenbar mit der Möglichkeit, dass

dieser Einklang auch verfehlt werden könne,

dass mithin der Fortschritt sich auch gegen

den Menschen kehren könne.

Die damit hervorgetretene Grunddifferenz

setzt sich nach einer bestimmten Richtung

fort. Wer den Fortschritt in dem angegebenen

Sinne bedingungslos bejaht, der kann nicht

anders als in ihm ein Prinzip erblicken, das

sich über die ganze Breite des geschichtl. Le-

bens hin ausdehnt. So mit Entschieden-

heit die kommunistische Doktrin. E. Bloch

„Differenzierung im Begriff Fortschritt“, 1956. Auf

der Gegenseite wird zwar gleichfalls nicht

bestritten, dass es im Ganzen des geschichtl.

Lebens irgendwo u. irgendwie so etwas wie

„Fortschritt“ gebe, aber die Infragestellung

dieses Fortschritts überhaupt macht die weite-

re Frage unumgänglich, ob denn der Fortschritt

wirklich die ganze Breite des geschichtl. Le-

bens übergreife oder ob vielleicht die Proble-

matik des Fortschritts darauf beruhe, dass

er zwar in bestimmten Bereichen des menschl.

Strebens die Herrschaft führe, hingegen in an-

deren, anders gebauten Bereichen durchaus

nicht das Bewegungsgesetz bilde. Wo so ge-

fragt wird, da wird nicht nach „Differenzierun-

gen im Begriff Fortschritt“, sondern nach solchen

Differenzierungen des geschichtl. Lebens gefragt,

6

durch welche die allseitige Anwendbarkeit

des Begriffs Fortschritt fraglich gemacht würde.

Eine solche Fragestellung würde sich auf

dem Boden der geistesphilosophischen Be-

trachtung bewegen, die mit Hegel in mo-

numentaler Form einsetzt und jüngst etwa

in der Kultursoziologie Alfred Webers eine

lehrreiche Neugestaltung erfahren hat.

Fragen wir uns, von dieser Voraussetzung

ausgehend, in welchem Sonderbereiche manche

Tätigkeiten der Begriff „Fortschritt“ seine glor-

reichste Erfüllung erfährt, so kann die Ant-

wort nicht zweifelhaft sein. Notwendig fällt

der Blick auf denjenigen Bereich des äusse-

ren Lebens, dem man bei uns unter dem

Titel „Zivilisation“ auszugrenzen liebt. Auch

bei Weber finden wir ihn unter dieser Bezeich-

nung angesondert. Aber nur zu leicht ver-

bindet sich mit diesem Ausdruck eine

Vorstellung, der wirschon hier entgegentreten

müssen, damit nicht unser Problem heil

los verdunkelt werde. Äusserst beliebt ist

die ausschliessende Entgegenstellung von

„Zivilisation“ und „Kultur“. Sie ist richtig und

falsch zugleich. Richtig insofern, als es in der

Tat eine kulturlose Zivilisation als blosse

Äusserlichkeit der Daseinsgestaltung gibt. Falsch

7

insofern, als es keine Zivilisation gibt,

die nicht, bis zu ihren letzten Wurzelgrün-

den hin verfolgt, bis in die Tiefen der Kul-

tur hinabführte. Wenn man die Zivilisation

mit Bezeichnungen wie „Nützlichkeit“, „Lebens-

behagen“, „Komfort“, „Luxus“ zu disqualifizieren

versucht, so vergisst man, dass es nichts

von diesen äusseren Verschönerungen des Da-

seins geben würde ohne die geistigen Anspan-

nungen, durch deren Erfolg sie erst möglich

geworden sind.

Die „fortschrittlichen“ Errungenschaften

neuzeitlicher „Zivilisation“ haben zur

Voraussetzung den Höchststand der in-

dustriellen Produktion, durch welche die

Mittel der Lebenshebung und –verschönerung

hervorgebracht werden. Diese Produktion hat

zur Voraussetzung die Erfindungen der

Technik. Diese Technik ihrerseits ist in ihren

tragenden Fundamenten identisch mit der

sie ermöglichenden Wissenschaft: der ma-

thematischen Naturwissenschaft. Keine Gabe

der „Zivilisation“, die nicht zurückführte in

die Tiefen der Naturwissenschaft, durch die

sie erst möglich geworden ist.

Die Unauflösslichkeit dieses Zusammen-

hangs wird – ungewollt – auch von denen be-

8

stätigt, die der „Zivilisation“ ein so abschät-

ziges Prädikat erteilen. Sie verfahren durch-

aus folgerichtig, wenn sie in ihre abschätzige

Beurteilung nicht nur die Technik, sondern

auch die math. N.-W. einbeziehen. Nam-

Lebensphilosophie!

hafte Denker wie Klages, Bergson, Croce,

Scheler +) meinen uns klar machen zu sol-

len, das auch diese Wissenschaft in den Bereich

der „blossen“ Zivilisation hineingehöre. Sei

sie doch entsprungen nicht aus dem Drang

nach Wahrheitserkenntnis, sondern aus dem

Willen zur Beherrschung der Natur, und dieser

Wille sei doch eben nur ÄUsserung eines

bloss „zivilisatorischen“ Bedürfnisses. Ein ledig-

lich subjektiv bedingtes Arragement ohne

Wahrheitswert, d. h. im Grunde nichts

weiter als „Technik“.

Ich stehe nicht an, zuerklären, dass diese

Degradierung den math. N.-W. eine radikale

Selbsterkennung des Menschen im Gefolge hat.

Diese Wissenschaft ist im vollen Sinne Wissen-

schaft, d.h. Erkunderin der Wahrheit. Nicht

von der einen Seite, vom Menschen her dekre-

tiert, sondern von beiden Seiten her – Mensch

u. Welt – vorgezeichnet und gefordert. Eine

der grossen Grundformen der Auseinander-

setzungen von Mensch und Welt.

+) Heute: Existenzphilosophie.

9

Unser Ergebnis: die Fundamente, auf denen

die sog. „Zivilisation“ , liegen in je-

nen Tiefen des Daseins begegnen, denen der

Titel „Kultur“ nicht vorenthalten werden

kann. Die ausschliessende Entgegensetzung

von „Zivilisation“ u. „Kultur“ ist nicht zu

halten.

Das alles hat wieder seine Konsequenzen

für das Prinzip „Fortschritt“. Dieses Prinzip

ist nicht bloss in der Region der äusser-

lich abgetrennten „Zivilisation“ seine Stätte.

Der zivilisatorische Fortschritt hat zur not-

wendigen Voraussetzung und Grundlage

die geistige Bewegung, die sich in der math.

N.W., also in einer unterhalb der Zivilisation

gelegenen Schicht, vollzieht. Nur deshalb

kann sich die Zivilisation im Sinne des

ihr Gang

„Fortschritts“ vorwärtsbewegen, weil diese dur durch

die Technik vorgezeichnet ist, die ihrerseits

mit d. math. N.-W. identisch ist. xxx Im

letzter Ableger!

zivilisatorischen Fortschritt spiegelt sich der

Fortschritt der math. N.-W. So ist der Fortschritt

bis in die Fundamente des Menschseins

zurückverlegt. Durch die denkende Begegnung

mit der Natur, nicht durch rein subjektive

Impulse wird der Mensch auf die Bahn des

„Fortschritts“ gestellt. Wenn also der Kommu-

nsmus dem Prinzip „Fortschritt“ eine in die

in die Tiefe des Menschlichen herabrei-

chende Bedeutung beilegt, so ist ihnen im

Umfang des bisher Erörterten Recht zu ge-

ben.

Allerdings erheben sich an dieser Stel-

le zwei Fragen.

1) Ist das, was dem Menschen widerfährt,

in dem er die Bahn diseses Fortschritts betritt,

so vorbehaltlos zu bejahen und zu preisen,

wie es der kommunistischen Ideologie selbst-

verständlich ist?

2) Beschränkt sich das als „Fortschritt“

zu bezeichnende Bewegungsgesetz auf

die besondere Sphäre, in dem wir ihm

bisher nachgegangen sind, oder lässt

es sich so auf die Gesamtbewegung des

menschheitlichen Werden übertragen, wie

es der kommunistischen Ideo-

logie selbstverständlich ist?

Beide Fragen können wir nur dann an-

10

gemessen beantworten, wenn wir näher

zusehen, in welcher Weise unter welchen Bedingungen sich der „Fort-

schritt“ auf dem Boden v. Naturwissen-

schaft – Technik – industrieller Produktion

vollzieht.

Rückblick auf die letzten drei Jahr-

hunderte. Die „Logik der Sache“. Die Ver-

tretbarkeit der Individuen. Die Ubiquität

der Geltung. „Schreitet“ der Mensch wirklich

auf dem Wege „fort“ – oder wird er nicht

durch die Sache fortgezogen? Die Steige-

rung des Tempos. Das Gefühl des Mitge-

rissenwerdens. Entpersönlichung. Man

wird „Sach-Walten“, „Funktionär“, „Robo-

ter“. Die „Mechanisierung“, „Kollekti-

vierung“. Die Sache „wächst uns über

den Kopf“. Der Fortschritt „Hat“ den Men-

schen, nicht macht der Mensch den

Fortschritt. +) So auch über das Gebiet der

theoret.-praktischen Arbeit hinaus.

Ein Getriebe, das uns im Genuss nicht weni-

ger als in der Arbeit mit sich reisst. Eine

weitestgehende Entpersönlichung, Kollek-

tivierung.

In dem Festgestellten liegen die Antwor-

ten auf die beiden von uns gestellten

+) Schreite ich fort oder werde ich fortgeschritten?

11

Fragen enthalten:

1) In dem der Mensch, den Schritt zur

math. Naturerscheinung hinüber tut,

betritt er eine Bahn, auf der fortzu-

schreiten zugleich ungeheuren Gewinn

in theoretischer Welterschliessung und

praktischer Weltbemeisterung und

Bedrohung des personalen Seins be-

deutet. Wie stets, so muss auch und erst

recht hier der Gewinn mit neuer Selbst-

gefährdung bezahlt werden. Ohne Fra-

ge gehört der „Fortschritt“ zum Wesen des

Menschen, ist nicht Fehltritt oder Sün-

denfall, aber auch über ihm liegt der

Schatten der Ambivalenz. +)

2) Es ist die Dominanz der „Sache“, die

sowohl das Wesen als auch die Bedroh-

lichkeit des „Fortschritts“ bedingt. Dieselbe

Dominanz muss ins Auge gefasst werden,

wenn wir die Frage der Übertragbarkeit stel-

len. Wenn die Geradlinigkeit des Fort-

schritts darauf beruht, dass der Mensch

dem Leitfaden einer von ihm zu resfaktie-

+) Dies der Sachverhalt, den die Kulturkritik

richtig gesehen hat!

12

renden „Sache“ folgt, so würde die Mög-

lichkeit der Übertragung davon ab-

hängen, dass auch anderwärts eine

ebenso streng gebietende Sache als

Leitfaden aufzufinden wäre. Gibt es

das ausserhalb d. Sphäre von Naturw. –

Technik – Industrie?

Dass dieser Parallelismus in der

Tat bestehe, ist die Behauptung der

kommunist. Doktrin. „Naturgesetze“ der

Seele, der Gesellschaft, der Geschichte. Auf

ihre Kenntnis gründet sich eine Praxis

der Menschenbehandlung u. –ordnung,

die d. technik analog ist und die daher

den gesellschaftlichen „Fortschritt“ in Gang

Verallgemeinerung

erhält. Daher die Universalisierung des

Fortschritts-Prinzips.

Unsere Frage: ist dem also – und kön-

nen wir wünschen, dass dem also wäre?

Im Bereich von Natur u. Technik ist

die Sache das Aussermenschliche, ja

Gegenmenschliche, d.i. die unlebendige

Natur. „Sache“ als Gegenpol der „Person“!

Also im vom Menschen Geschiedenes und

Verschiedenes. Eben deshalb zum „Leitfaden“

13

geeignet. Natur die grosse Unparteiische,

vor der Leidenschaften u. Gegensätze zu

verstummen haben. Eben in dieser Unbe-

zu der

rührbarkeit als Leitkraft und zum organisie-

renden Prinzip prädestiniert. Die Natur

hilft die menschlichen Tätigkeiten „orga-

nisieren“, weil sie vom Spiel d. menschl.

Leidenschaften und Gegensätze unbe-

rührt ist. Sachbestimmende Interpretation der

Personen.

Wie alle, wenn der „Fortschritt“ sich an

u. in menschlichen Leibern und Seelen

realisieren soll? Gibt es da auch eine

von menschl. Leidenschaften unberührte

über

„Natur“, eine gegen menschl. Gegensätze

erhabene „Sache“ die dem „Fortschritt“ zum

Leitfaden dienen könnte? Aber hier geht

ja nicht um die Arbeit am Ausser-

menschlichen, es geht um die Führung,

Ordnung, Gestaltung gerade des Menschli-

chen, und dieses Menschliche hat seinen

Kerngehalt gerade an den Strebungen, Lei-

denschaften, Gegensätzen, die dort durch

das Gebot der aussermenschl. Sache, die

wir „Natur“ nennen, zum Schweigen ver-

urteilt wurden. Aussermenschl. Natur u.

Menschenwelt: das sind zwei

14

verschiedene Dimensionen menschlichen

Handelns. Nur dort der Leitfaden der

aussermenschl. Sache. Hier muss d.

Fortgang der Dinge immer wieder aus der

lebendigen Bewegung menschlicher

Strebungen, Leidenschaften, Gegensätze

herausgearbeitet werden. Hier gibt es

keine „Naturgesetze“, die

„Ingenieure“ der menschlichen Gesell-

schaft den „Fortschritt“ manipulieren

könnten.

Es fehlen also im Bereich des Mensch-

lichen gerade die Bedingungen, die es im

Umgang mit dem Aussermenschlichen

den Menschen möglich machen, die Linie

eines <....klaren> „Fortschritts“ einzu-

halten. Es fehlt der vom Menschen un-

abhängige „Leitfaden“. Die vom Kommu-

nismus postulierte und äusserlich ma-

nipulierte Übertragung widerstreitendem

Wesen der zu ordnenden Dimension.

Man ist zunächst geneigt, in dieser

Einsicht die Nötigung zu einem schmerz-

lichen Verzicht zu finden. Wie schön

wäre es doch, wenn d. Kommunismus recht

hätte, wenn also auch in d. Sphäre der menschl.

15

Dinge der „Fortschritt“, nicht nur möglich,

nicht nur gefordert, sondern durch un-

ablenkbare „Naturgesetze“ garantiert wäre! +)

Allein das Recht dieser Klage muss uns

fraglich werden, wenn wir uns an das

erinnern, was der Mensch auf sich neh-

men muss, um im Umgang mit der

Natur den „Fortschritt“ so grossartig reali-

sieren zu können: der drohende Verlust

der Person an die die Führung überneh-

mende Sache! Angenommen, dass

der Mensch auch im Umgang mit

der Menschenwelt, d. i. seiner eige-

nen (!) Welt, die Führung an eine zu

respektierende Sache abzugeben hätte:

würde damit nicht die Preisgabe seiner

selbst als Person perfekt werden? Würde

er sich nicht endgültig in den „Sach-

Walter“ transformieren? Müsste er

doch das, was in ihm als Person lebt, zu

gunsten der ermittelten „Naturgesetze“ das

Menschliche unterdrücken. Die „Person“

weicht der „Sache“!

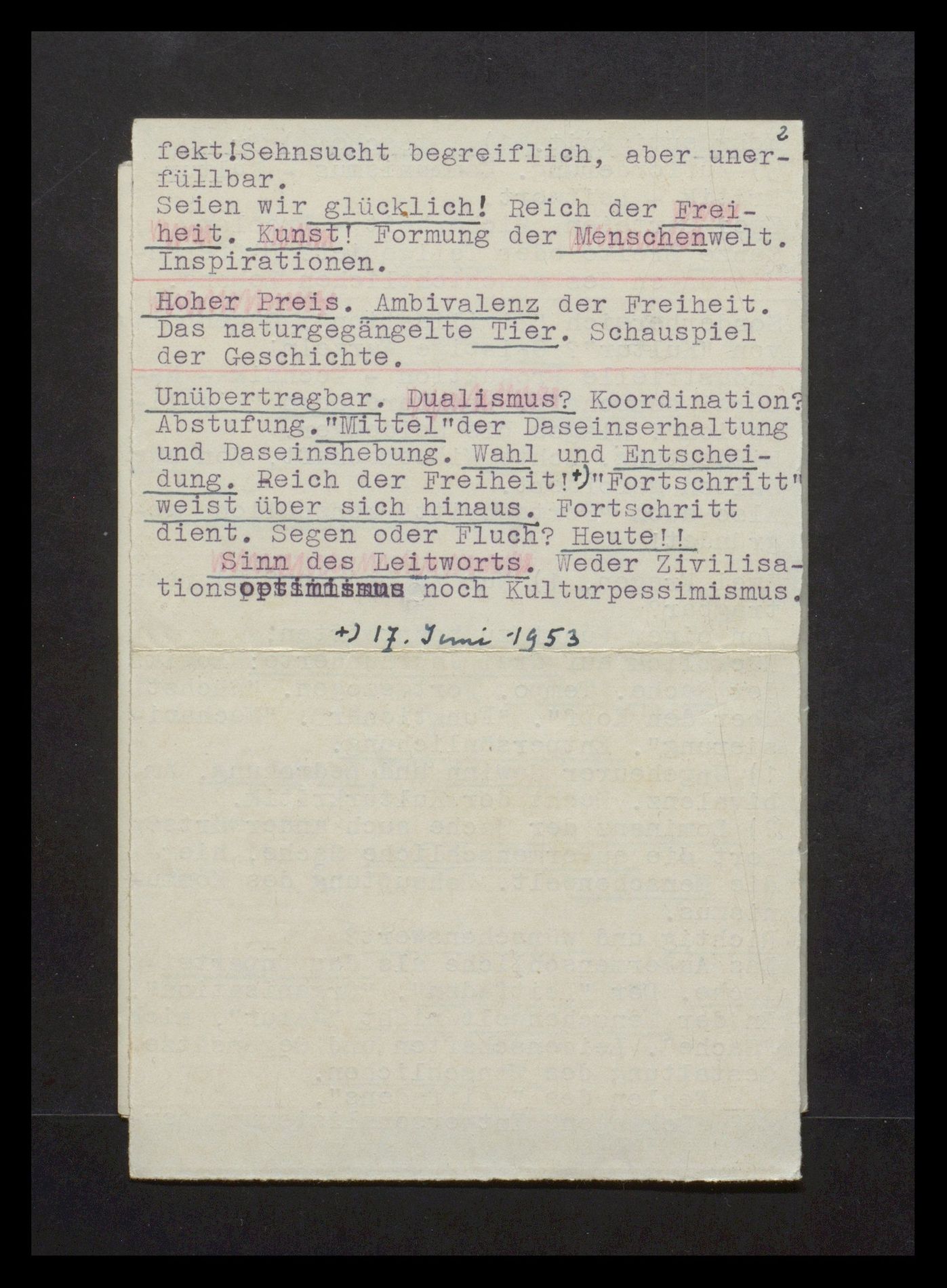

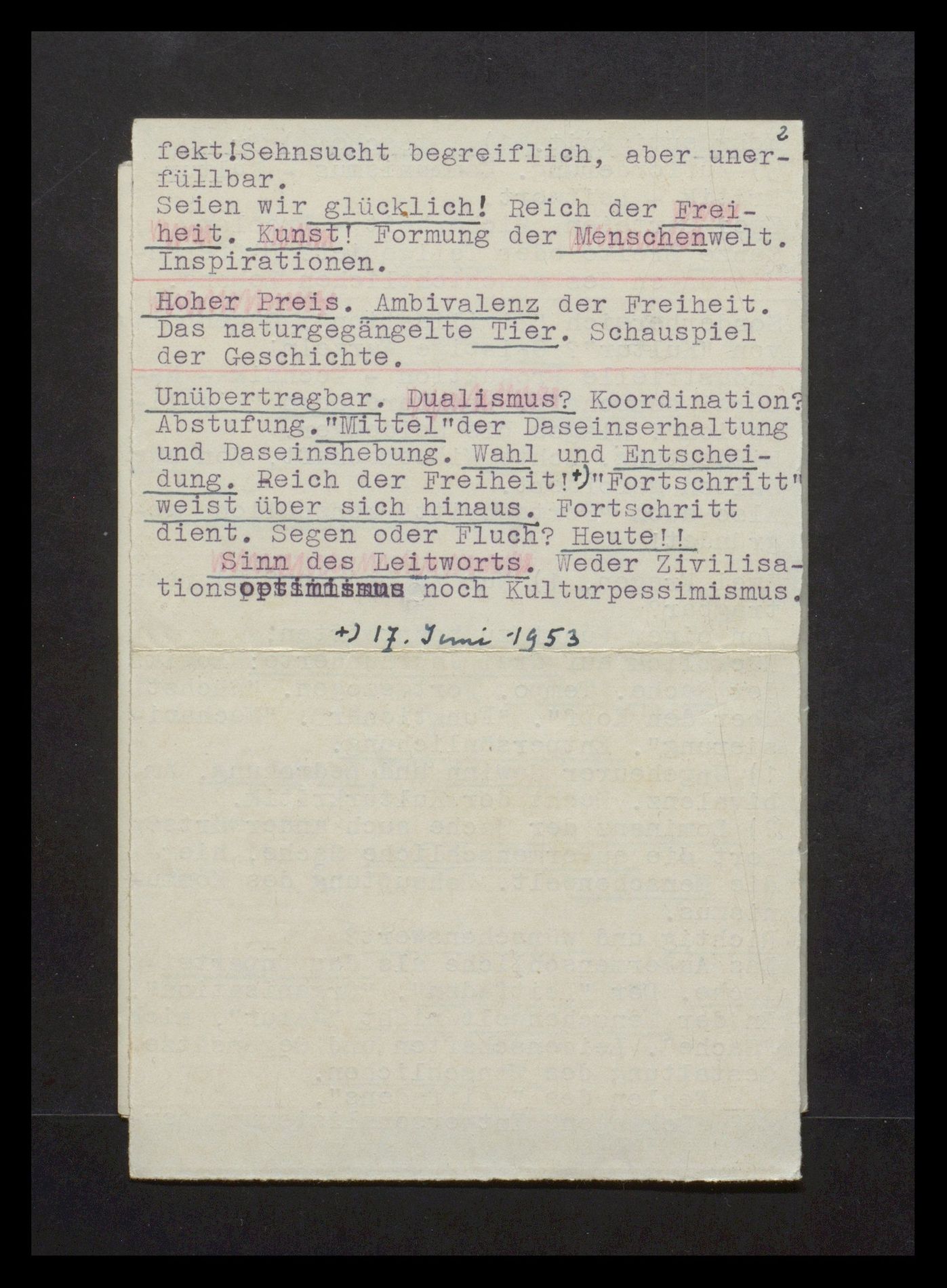

Seien wir glücklich, dass es nicht so

ist – das derselbe Mensch, der sich in frei-

willigem Gehorsam dem Gebot der „Sache“

+) Blick auf d. Wirrsal d. menschl. Geschichte. Er-

lösungssehnsucht! Propagandawirkung!

16

unterstellt und damit die Bahn des sach-

geleiteten „Fortschritt“ betritt, ausserhalb die-

ser Zone eine personale Freiheit geniesst,

die nicht an ein Sachgebot gebunden

ist, sondern sich in Taten und Werken

geniesst, die deshalb im vollsten Sinne

des Wortes Produkt der „Freiheit“ heissen

dürfen, weil sie nicht durch die Logik des

Sachfortgangs vorgezeichnet sind, sondern

der Inspiration der schöpferischen Augen-

blicke entspringen, mithin etwas ande-

res und mehr sind als das Weiterziehen

einer durch die Sache vorgezeichneten

Entwicklungslinie. Mit Recht hat man

seit je in den Schöpfungen der Kunst die

prägnantesten Zeugnisse dieser sich jeder

Einreihung entziehenden Freiheit der

Gestaltung erblickt. Wer liesse es sich

einfallen, die Werke der Kunst in die Linie

eines durch die Sachlogik bestimmten

Fortschritts einstellen zu wollen! Unbeschadet

aller Kontinuität der künstlerischen Über-

lieferung darf von jedem Kunstwerk ge-

sagt werden, dass es selig in sich selber

ruht, eine geschlossene Welt, die alle

17

Verbindungslinien nach rückwärts und nach

vorwärts abgebrochen hat und nur als es

selbst und durch sich selbst zu uns spricht.

Daher beglückt es uns durch das Gefühl

des Ausruhens; wir sind herausgenom-

men aus der des unaufhörlichen

„Fortschreitens“.

Aber auch von dem gestaltenden Tun,

das sich in der Führung und Formung

der Menschenwelt auslebt, darf gesagt

werden, dass es widerum unbeschadet

der Kontinuität des geschichtl. Fortgangs,

zuletzt aus Inspiration entspringt, die

die Logik eines zwingenden Sachzusam-

menhangs tief unter sich lassen. Nicht

gründlicher könnte eine Sphäre miss-

verstanden und entstellt werden als

es durch eine Doktrin geschieht, die, wie

die kommunistische, hier nicht weiter

zu behandeln glaubt als das Entlangge-

hen am Faden einer angeblich wis-

senschaftlich feststellbaren naturgesetz-

lichen Notwendigkeit. Die Menschen-

geschichte wäre eine sehr langweilige

Sache, gäbe es nicht auch in ihr ein

menschengestaltendes Schöpfertum.

18

Freilich: hoch ist der Preis, den der

Mensch für die ihm hier geschenkte Frei-

heit zu zahlen hat. Das er sich hier

nicht an den Leitfaden eines sachbe-

stimmten Fortschritts halten kann bzw.

halten muss, das eröffnet ihm zwar

das Reich der schöpferischen Freiheit – aber

diese Freiheit ist als solche auch die

Freiheit zu Irrtum. Fehltritt, ja zu grauen-

hafte Selbstentstellung. Die Ambivalenz

in höchster Potenz. Zum geringeren Preis

als den der permanenten Selbstbedro-

hung ist die Freiheit nicht feil. +) Kein

Wunder, dass die Geschichte, dies Feld

der freien Selbstgestaltung des Menschen-

geschlechts, und das Schauspiel von so

viel grauenhaften Verirrungen u. Katastro-

phen bietet. Es gehört schon ein hohes Mass

v. Selbsttäuschung dazu, auch auf diesem

Felde die aufsteigende Linie eines durch

die Logik der Sache bestimmten Fortschritts

aufzeigen zu wollen! So die Aufklärung,

Hegel, d. dialekt. Materialismus.

Es ist demnach nicht an

dem, dass das Prinzip des Fortschritts von

dem Gebiete her, in dem es zu Hause ist,

+) Vgl. das naturgegängelte Tier!

19

auf das Ganze des menschheitlichen Wer-

dens übertragen werden könnte. Seine

Geltung ist strengstens beschränkt auf

diejenige Sphäre, in der die Wissenschaft

vom Aussermenschlichen die Leitlinie

des Fortschreitens herausarbeitet und so

die menschl. Leidenschaften u. Gegensätze

zum Verstummen nötigt.

Aber gewinnen wir damit nicht den

Eindruck, als sei das menschl. Leben dem

Dualismus verschiedener, ja entgegen-

gesetzter Bewegungsprinzipien ausgeliefert?

Hier Fortschritt, dort Freiheit regellosen Schöp-

fertums? Ein schwer ausgleichbarer Gegen-

satz!

Das würde dann der Fall sein, wenn

die bei den hier unterschiedenen Sphären

menschl. Tuns einander koordiniert

wäre, wenn sie gleichberechtigt nebenein-

anderständen. Denn dann wäre das Le-

ben des Menschen ein stets Herüber und

Hinüberwechseln zwischen völlig hetero-

genen Sphären des und Handelns.

Aber diese beiden Sphären sind einander

nicht gleichgeordnet. Sie stehen zu einan-

derim Verhältnis einer leicht aufzeig-

baren Rangabstufung.

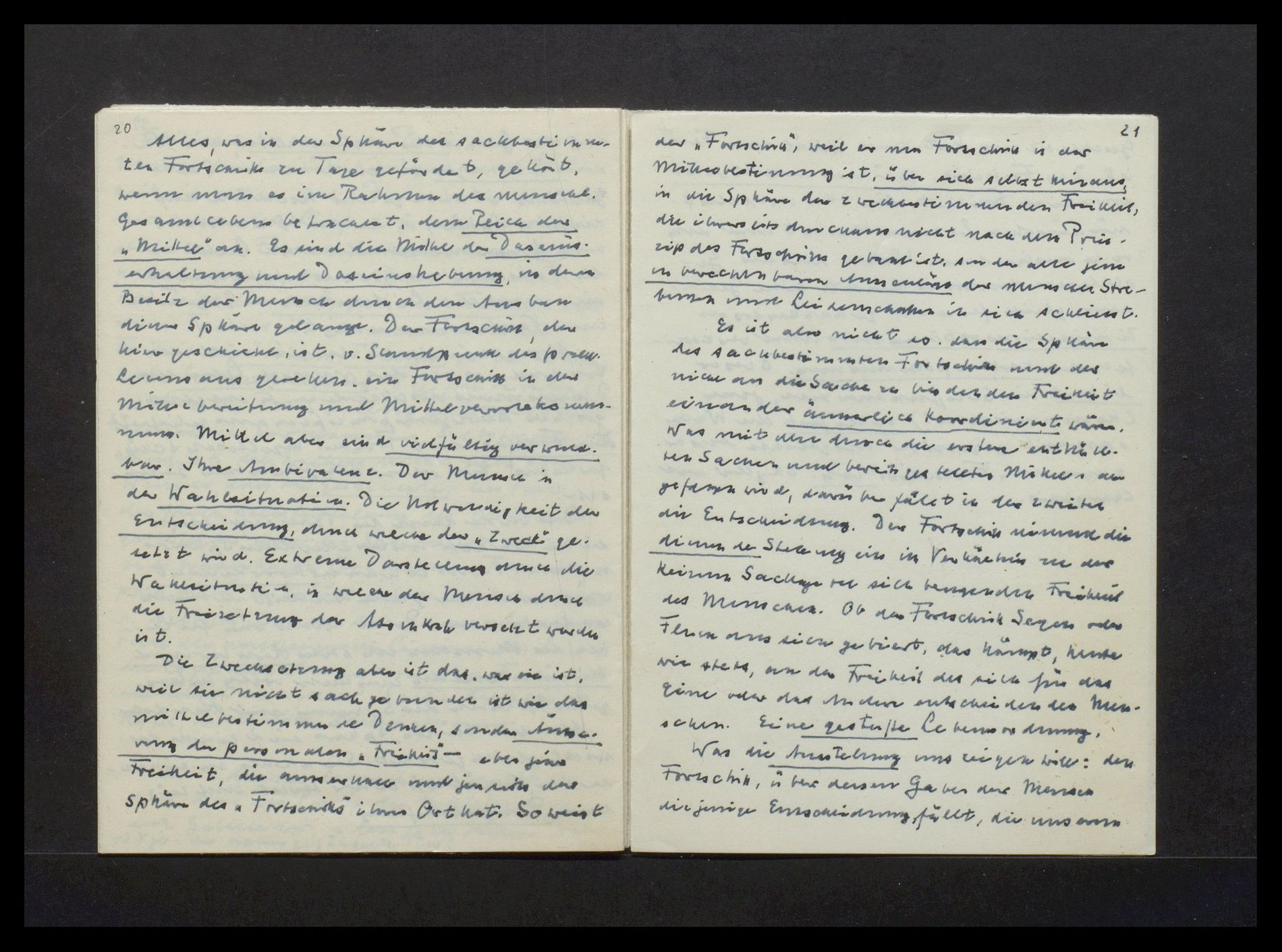

20

Alles, was in der Sphäre des sachbestimm-

ten Fortschritts zu Tage gefördert, gehört

wenn man es im Rahmen des menschl.

Gesamtlebens betrachtet, dem Reich der

„Mittel“ an. Es sind die Mittel der Daseins-

erhaltung und Daseinshebung, in deren

Besitz der Mensch durch den Ausbau

dieser Sphäre gelangt. Der Fortschritt, der

hier geschieht, ist v. Standpunkt des prakt.

Lebens aus gesehen, ein Fortschritt in der

Mittelbereitung und Mittelvervollkomm-

nung. Mittel aber sind vielfältig verwend-

bar. Ihre Ambivalenz. Der Mensch in

der Wahlsituation. Die Notwendigkeit der

Entscheidung, durch welche der „Zweck“ ge-

setzt wird. Extreme Darstellung durch die

Wahlsituation, in welche der Mensch durch

die Freisetzung der Atomkraft versetzt worden

ist.

Die Zwecksetzung aber ist das, was sie ist,

weil sie nicht sachgebunden ist wie das

mittelbestimmende Denken, sondern Äusse-

rung der personalen „Freiheit“ – eben jener

Freiheit, die ausserhalb und jenseits der

Sphäre des „Fortschritts“ ihren Ort hat. So weist

21

der „Fortschritt“, weil er nur Fortschritt in der

Mittelbestimmung ist, über sich selbst hinaus,

in die Sphäre der zweckbestimmenden Freiheit,

die ihrerseits durchaus nicht nach dem Prin-

zip des Fortschritts gebaut ist, sondern alle jene

zu berechenbaren des menschl. Stre-

bungen und Leidenschaften in sich schliesst.

Es ist also nicht so, dass die Sphäre

des sachbestimmten Fortschritts und der

nicht an die Sache zu bindenden Freiheit

einander äusserlich koordiniert wären.

Was mit den durch die ersten enthüll-

ten Sachen und bereits gestellten Mittel an-

gefangen wird, darüber fällt in der zweiten

die Entscheidung. Der Fortschritt nimmt die

dienende Stellung ein im Verhältnis zu der

sich Freiheit

des Menschen. Ob der Fortschritt Segen oder

Fluch aus sich gebiert, das hängt, heute

wie stets, an der Freiheit des sich für das

Eine oder das Andere entscheidenden Men-

schen. Eine gestufte Lebensordnung.

Was die Ausstellung uns zeigen will: den

Fortschritt, über dessen Gaben der Mensch

diejenige Entscheidung fällt, die unserem

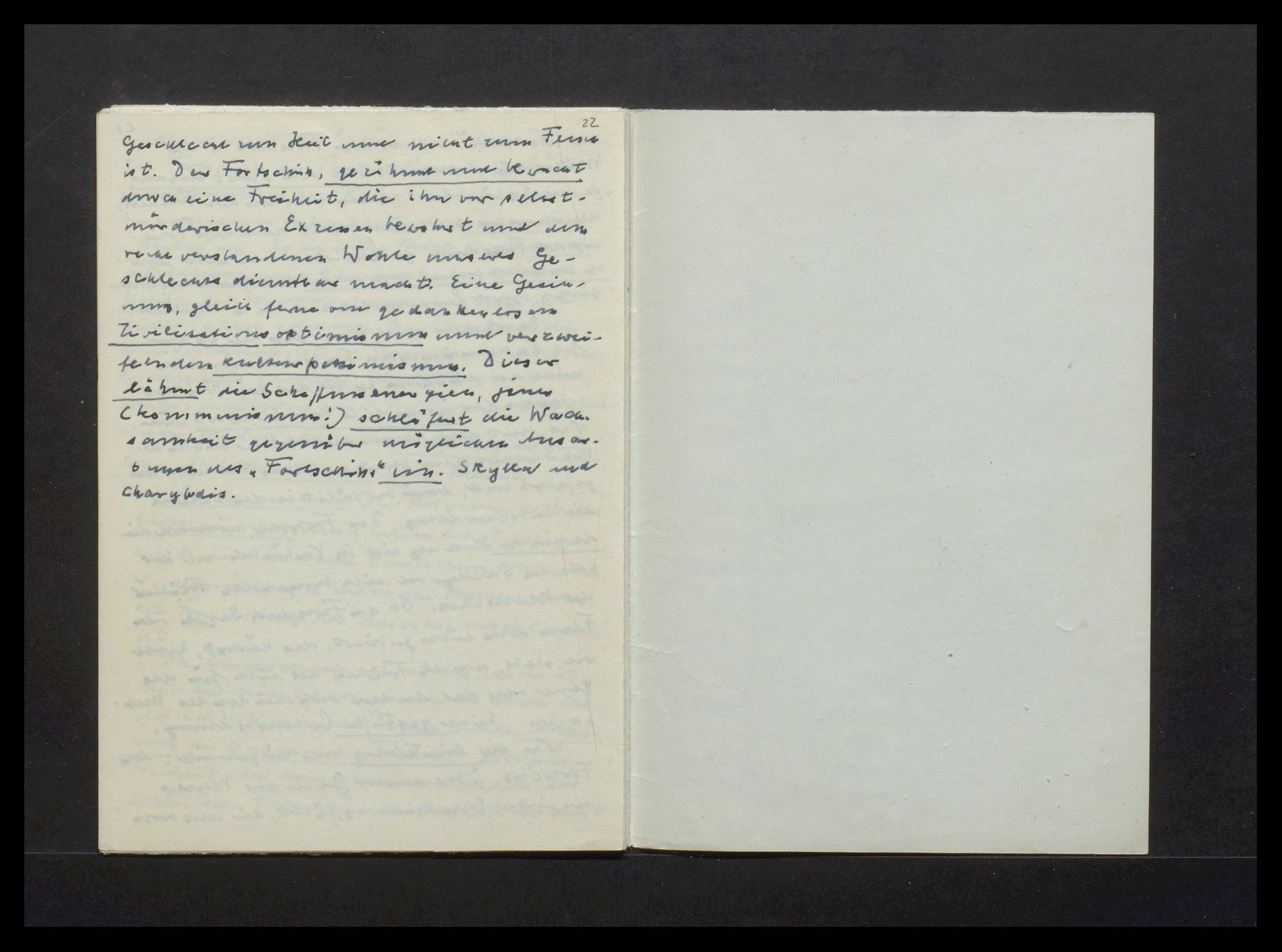

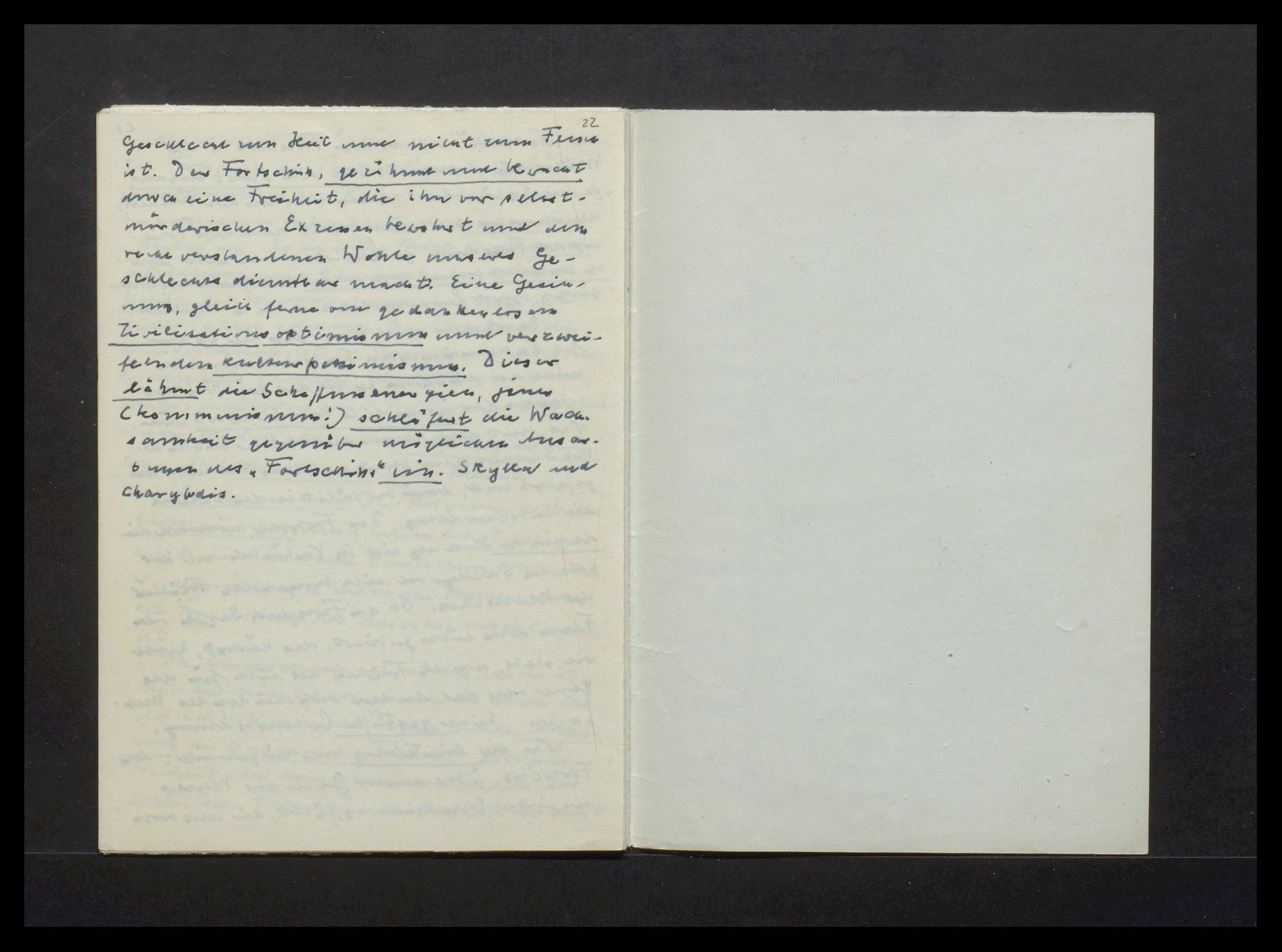

22

Geschlecht zum Heil und nicht zum Fluch

ist. Der Fortschritt, gezähmt und bewacht

durch eine Freiheit, die ihn vor selbst-

mörderischen Exzessen bewahrt und dem

recht verstandenen Wohle unseres Ge-

schlechts dienstbar macht. Eine Gesin-

nung, gleich ferne von gedankenlosem

Zivilisationsoptimismus und verzwei-

felndem Kulturpessimismus. Dieser

lähmt die Schaffensenergien, jener

(Kommunismus!) schläfert die Wach-

samkeit gegenüber möglichen Ausar-

tungen des „Fortschritts“ ein. Skylla und

Charybdis. |