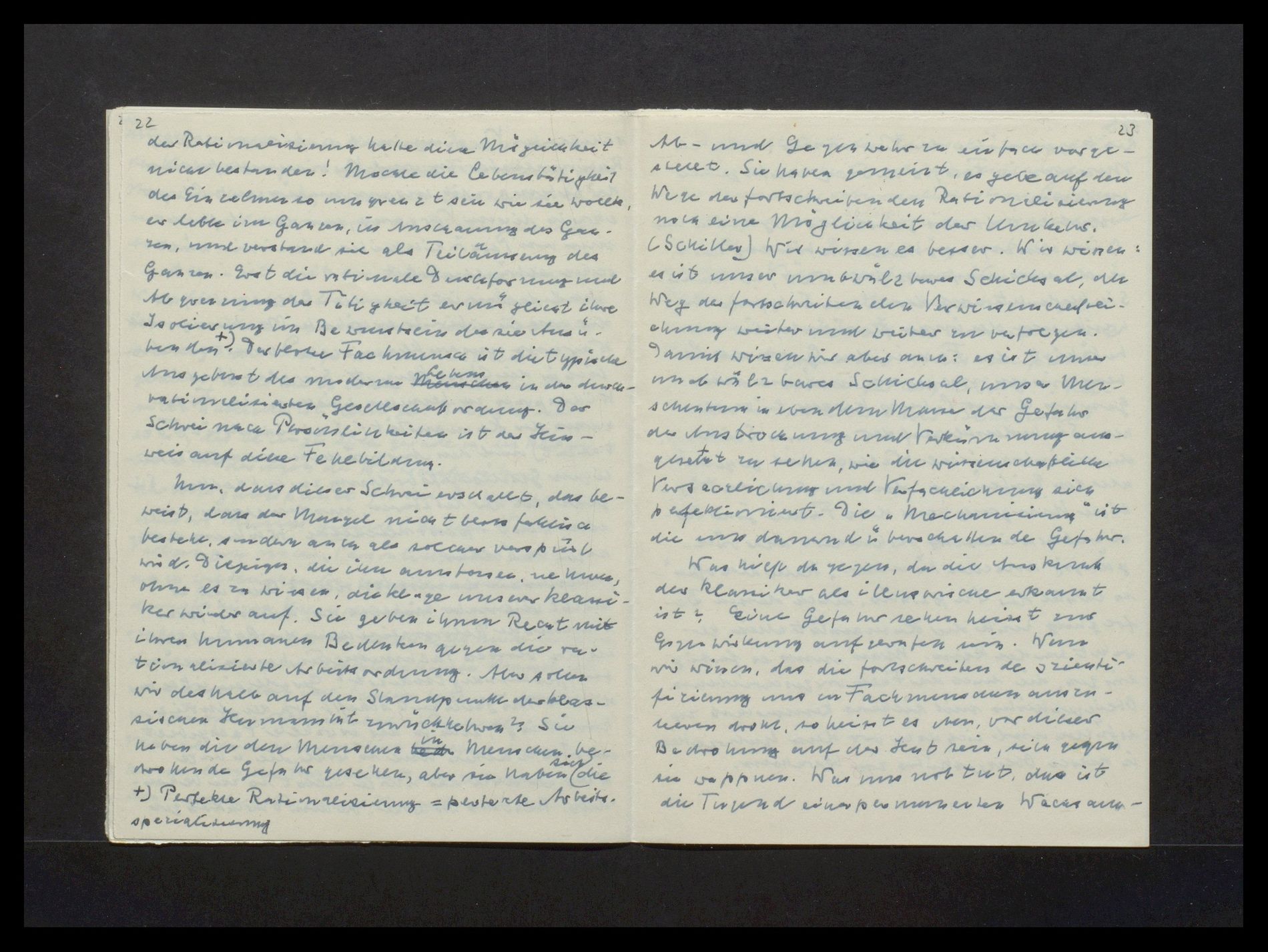

| Bemerkungen | Dokumentenabschrift: V 0056a

Titelblatt

Fachbildung u. Menschenbildung

(Bad Soden 1958)

1

In der ganzen Kulturwelt wird heute mehr

über Fragen der Erziehung, Bildung und Aus-

bildung verhandelt denn je. Der Grund ist

offenkundig. Im Gefolge der rapiden Ent-

wicklung von Naturwissenschaft, Technik und

Industrie verwandeln sich die Formen des staat-

lichen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Lebens

mit einer derartig atemberaubenden Geschwin-

digekeit, dass das allgemeine geistige Leben

mit dieser Entwicklung Schritt zu halten

die grösste Mühe hat. Wir klucken gleich-

sam hinter der uns davonlaufenden Ent-

wicklung her. Die Erziehung aber, zumal die

in Form der Schule organisierte Erziehung ist

dasjenige Teilgebiet des gemeinsamen Lebens,

in dem sich das besagte Zurückbleiben besonders

stark fühlbar macht und in dem zugleich

das Bemühen, den Abstand aufzuholen, die

besten Ansatzpunkte findet. Man muss eben

die Jugend, die bildsame, so erziehen, dass

sie sich in den rapiden Fortgang der Dinge

besser hineinfindet als die am Gewohnten

festhängenden Alten.

Insoweit ist also die Lage in allen Völ-

kern und Staaten, die im Zuge dieser Ent-

wicklung stehen, die gleiche. Und so kön-

2

nen wir denn auch feststellen, dass die pädago-

gischen Fragen und Sorgen, von denen die

Allgemeinheit bewegt wird, allerwärts

die gleichen sind – ohne dass deshalb die

Antworten und Lösungsversuche allerwärts

die gleichen sein brauchten.

Merkwürdiger Weise gilt das aber

nicht von der pädagogischen Sonderfrage,

über die ich zu Ihnen zu sprechen habe:

„Fachbildung und Menschenbildung“. Von

ihr ist zu sagen, dass sie eine nur die

Deutschen beschwerende Frage ist. Dadurch

wird uns die Frage aufgedrängt, ob es nur

eine deutsche Idiosynkrasie ist, die diese

Frage brennend macht, oder ob die Deut-

schen ver,öge einer besonderen Empfind-

lichkeit ein Problem verspüren, das auch die

anderen bedrängen sollte, aber vor ihnen

Kraft einer robusteren Konstitution nicht

verspürt wird. Beides ist denkbar.

Bemerkenswert ist, dass es in der heuti-

gen Welt einen Kreis von Völkern und Staa-

ten gibt, der nicht nur nicht von dieser

Frage bedrängt wird, sondern ihr in aller

Form Recht und Sinn abstreitet: das ist der

3

Kreis der dem kommunismus verfallenen

Völker und Staaten. Wo die allgemeine Hal-

tung durch den Geist des „Diamat“ bestimmt

wird, da gibt es keinen Unterschied zwischen

Fachbildung und Menschenbildung, ge-

schweige denn einen Gegensatz zwischen bei-

den. Fachbildung ist als solche zugleich die

vollkommenste Menschenbildung. Mensch-

lich gebildet wird der Mensch um so mehr,

je vorbehaltloser er sich in das „Kollektiv“

einstellt, je williger er seinen Lebensrhyt-

mus mit demjenigen des Kollektivs in eins

„Spezialist“?

schwingen lässt. Das „Fach“ aber bezeichnet

für den Menschen genau den Kreis von Tätig-

keiten, die er zu verrichten hat, um sich als

vollkommenes Glied des Kollektivs zu be-

währen. Das Kollektiv erwartet von ihm die

Leistungen, die er zum Bestand und zur Fort-

bildung des Ganzen beizusteuern hat, und

diese Leistungen werden eben bestimmt und

umgrenzt, durch das dem Einzelnen zugewiese-

ne Fach. Daher die offenkundige Tendenz des

gesamten sowjetischen Bildungswesens, die Schu-

len zu reinen Fachschulen zu gestalten, an-

gefangen mit der „polytechnischen Bildung“

in den Mittelschulen und sich vollendend

4

mit der Verfachlichung der Hochschulen.

Anpassung an die Forderungen des technisch-

industriellen Processes trifft zusammen mit

den Grundtendenzen eines durchaus kol-

lektivistischen Gemeinwesens.

Wenn demgegenüber wir Deutschen es uns

mit der Frage „Fachb. u. Menschenb.“ so schwer

machen, so bilden wir damit recht eigentlich

die Antipoden zu den Sowjet-Pädagogen.

Wir gewahren dort Spannungen und Gegensätze,

wo die kommunistische Pädagogik eitel Har-

monie statuiert. Wir sind es in viel hö-

herem Masse als etwa Engländer u. Ameri-

kaner, denen das genannte Problem so

viel weniger Beschwernisse bereitet.

Aber woran liegt es denn, dass gerade

an dieser Stelle unser pädagogisches Gewis-

sen so empfindlich ist? Es liegt an der

Eigenart der besonderen geistig-pädagogischen

Überlieferung, in deren Zeichen wir heute noch

stehen. Beachte die Zählebigkeit pädago-

gischer Grundauffassungen, zumal wenn sie

in einem „klassischen“ Zeitalter ihre Wurzeln

haben. Die Tradition der „Humanität“. W. v.

Humboldt als Archeget des deutschen Bil-

dungswesens. Wir stehen im Strom dieser

5

Überlieferung, wenn wir uns durch das Verhältnis

v. „Fachbildung“ und „Menschenbildung“ so

sehr beunruhigen lassen. Diese Zweiteilung

ist damals statuiert und gleich zu äusser-

ster Schärfe auch gebildet worden.

Die Idee der Humanität formiert sich

und begründet sich in ausgesprochener

Frontstellung gegen die werdende arbeits-

teilige Gesellschaftsordnung. „Individua-

lität“ und „Totalität“ sind polemische

Begriffe, geformt im Angriff auf die nivel-

lierenden und einflüsse

der werdenden modernen Welt. Wer sich

in dieses arbeitsteilige Gesellschaftsleben hinein-

begibt, gefährdet sein Menschentum. Not-

wendige Folgerung: echtes Menschentum

kann nur gedeihen ausserhalb und jen-

seits dieses Gesellschaftslebens. Dabei ist dies

Gesellschaftsleben nicht nur um seiner Ar-

beitsteiligkeit willen zu beanstanden. In

ihm herrscht auch der Geist der Nützlich-

keit, der zweckgebundene Geist. In doppel-

ter Hinsicht hat sich also die Menschenbil-

dung von dieser gesellsch. Welt abzusondern:

sie verwirft die arbeitsteilige Aufspaltung

und die Zweckgebundenheit des Menschen.

Der Mensch als Mensch gedeiht nur in der

zweckgelösten Sphäre als um seiner selbst wil-

6

len und gepflegten Guten, Wahren

und Schönen. Und diese Sphäre ist zugleich

die Sphäre der Aufhebung aller arbeitstei-

ligen Zerrissenheit. Der Mensch reift zu In-

dividualität und Totalität heran im

zweckfreien Kultus der hohen Güter des Gei-

stes. Ästhetisch-literarisch. Idealisiertes Griechen-

tum.

Man sieht: in dem die Menschenbildung

sich so von der arbeitsteiligen Gesellschaft ab-

sondert, sondert sie sich auch und erst recht

von der Fachbildung. Denn die Bildung durch

das Fach und für das Fach ist ja der rein-

ste Ausfluss eben jener Arbeitsteilung, die

als das Gegenteil und Hindernis echter

Menschenbildung angesehen und verurteilt

wird. Zwischen Fachbildung und Menschen-

bildung besteht das Verhältnis des aus-

schliessenden Gegensatzes.

Keines der anderen als führenden

Kulturvölker hat daran gedacht, einen

solchen Gegensatz zu statuieren, geschweige

denn zu solcher Schärfe herauszuarbeiten.

Zumal den Angelsachsen ist diese Pro-

blematik ferne geblieben. Es lohnt sich,

zuzusehen, worauf dieser Unterschied be-

ruht.

Der Grund ist nicht allein in der subli-

7

men Geistigekeit zu suchen, zu der sich das

literarische Leben der Deutschen damals em-

porgesteigert hat. Gewiss hat die Erhabenheit

der Ideen, von denen damals die Köpfe der

Besten erfüllt waren, das Ihre dazu getan,

die Menschenbildung in eine Sphäre von fast

überirdischer Herrlichkeit zu erheben.

Aber dass diese Tendenz so obsiegen konnte,

das hatte seinen Grund doch auch in

den politisch-gesellschaftl. Zuständen

des damaligen Deutschland. Die bürger-

liche Welt, die die Trägerin des geistigen

Aufschwungswar, war ausgeschlossen

von der aktiven Teilhabe an den Ange-

legenheiten des öffentlichen Lebens. So

fanden sich die in ihr drängenden pro-

duktiven Energien darauf angewiesen,

in einer „idealen“ welt Unterkunft und

Tätigkeit zu suchen. Vgl. das Gegenbild

der angelsächsischen Völker, deren Staat

staatl.-gesellsch. Ordnung sich gerade

durch die Aktivität der nämlichen Schicht

gestalteten. In ihnen gab es nicht Anreiz

u. Versuchung, in ein Jenseits derGesell-

schaft zu flüchten, damit dem Menschen sein

Recht werde. Identität von polit.-gesellsch.

und bildnerischem Leben.

8

Von unserer deutschen Entwicklung

aber muss gesagt werden, das der Dualis-

mus, zu dem in der Epoche der „Humani-

täts“-Bewegung der Grund gelegt worden

ist, seit dem nicht aus unserem Bildungs-

leben verschwunden ist, so viel auch die

rechten Entwicklungen in Wirtschaft und Ge-

sellschaft dazu getan haben, ihn aufzu-

lockern. Der beste Beleg dafür ist – das The-

ma, über das zu sprechen mir aufgege-

ben ist. Denn in seinem Hindergrunde steht

soch die Überzeugung, das das Verhältnis

von Fachbildung und Menschenbildung –

zumindest eine problematische Angele-

genheit und nichts weniger als selbstver-

ständlich ist.

Allein obwohl das Problem als solches das

gleiche ist, mit dem ausserklassiscehn

Zeitalter sich abmühen, so ist doch, was

die Umstände seiner erörterung angeht,

eine höchst bemerkenswerte Wendung ein-

getreten. In unserem klassischen Zeitalter wa-

ren es die Kreise der „Dichter und Denker“,

die das Problem sahen, durchdachten und durch

die aufgezeigte Trennung zu lösen versuchten.

Die Träger der geschichtlichen Entwicklung, die

9

ihre Abwehraktion provozierte, waren von

solchen Sorgen unbeschwert und galten den

Propheten der Humanität in sofern als die

Gegenpartei, der das um der Menschlichkeit

willen zu Fordernde abzuringen sei.

Das ist heute ganz anders geworden. Unter

denen, denen die Relation Sorgen

bereitet, stehen die Führer der geschicht-

lich-wissenschaftlichen Bewegung in vorder-

ster Linie. Gerade sie sind es, die durch

die Erfahrungen ihres ureigensten Arbeits-

gebietes dahin gedrängt werden, sich das

Verhältnis der „Fachbildung“, deren Wesen und

Notwendigkeit ihnen in ihren eigensten Le-

benskreise tausendfältig begegnet zu

der allgemeinen „Menschenbildung“ zum

Problem werden zu lassen. Ja, man kann

fragen, ob dies Problem irgendwo sonst als

so dringlich empfunden und so ernstlich

durchdacht wird wie in den Kreisen der Wirt-

schaft.

Beispiel: die vom „Stifterverband für die

deutsche Wissenschaft“ veranstaltete Ausspra-

che von Wirtschaftsführern und Hochschul-

lehrern. (Wiesbaden 1957)

Merkwürdiger Umschlag: das Problem wird

aufgegriffen gerade von denen, die nach der

Auffassung unseres klassischen Zeitalters für die

10

Verkümmerung der „Menschenbildung“ ver-

antwortlich zu machen waren! Wie ist

es zu diesem Umschlag gekommen?

Die Äusserungen der Wirtschaftsführer

lassen über das, worauf es ankommt, kei-

nen Zweifel. Wir bekommen von den Hochschu-

len genug Berufsanwärter zugeschickt,

über deren fachliche Qualifikation kein

Zweifel ist. Aber die fachliche Beschlagen-

heit ist uns nicht das primär Wichtige.

Wir wünschen uns Menschen, die über die

Grenzen des bloss Fachlichen jinaus blik-

ken, Menschen mit Weitblick, Weltkennt-

nis, Überschau, Menschen befähigt zu

wohlbegründeter Entscheidung. Meist

fasst man das Gewünschte unter dem

Titel „Persönlichkeit“ zusammen. Schicke

uns Persönlichkeiten! das ist der Impe-

rativ, der an die wissenschaftlichen

Bildungsanstalten gerichtet wird.

Dass man auf der Seite der so angere-

deten wissenschaftlichen Bildungsanstalten

der Meinung ist, mit diesem Imperativ

nehme die Wirtschaft die Parole der Hu-

maitätsbewegung wieder auf, und

dass man hier das so interpretierte Be-

kenntnis überaus gerne vernimmt, ist

11

deshalb sehr begreiflich, weil im Grunde

die Hochschule an dem klassischen

Bildungsideal unentwegt festgehalten

hat. Schwerer begreiflich ist es, dass es

auch unter den Wirtschaftsführern nicht

an solchen fehlt, die die von ihnen ausge-

gebene Parole den Imperativen dr Klassik

meinen gleichsetzen zu sollen.

Bei näherer Prüfung muss es ungemein

zweifelhaft erscheinen, ob die Gleichsetzung

des Einen mit dem Anderen zu Recht besteht.

Erinnern wir uns doch: die Bildung zur Hu-

manität, also das, was heute als Bildung

zur „Persönlichkeit“ gefordert wird, geschieht

in ausgesprochenem Gegensatz zu der ar-

beitsteiligen Gesellschaftsordnung. „Bildung“

beginnt erst da, wo der Mensch sich der

Umklammerung dieser Gesellschaftsordnung

entschwindet und sich dem um seiner selbst

willen gepflegten Gaben, Wahren und Schö-

nen zuwendet. Ist etwa diese doppelte

Buchführung dasjenige, was den besag-

tenWirtschaftsführern als Ideal vorschwebt?

Wollen auch sie die „Persönlichkeit“ aus-

serhalb und jenseits der von ihnen ver-

walteten Wirtschaft, ja geradezu in Front-

stellung gegen sie verwirklicht sehen?!

ästhetisch-literarisch!

12

Aber sie verlangen doch nach diesen „Per-

sönlichkeiten“ gerade um dieser Wirtschaft

willen. Weil diese Wirtschaft nach Men-

schen mit Führerqualitäten geradezu

schreit – deshalb ist ihnen die fachliche

Ausbildung nicht genug. Aber die

Persönlichkeiten, die sie verlangen, sollen

doch gerade innerhalb der Wirtschaft, in

Gestaltung und Lenkung dieser Wirt-

schaft, ihre Überlegenheit zeigen! So ist

also in der fragl. Forderung die Wirtschaft

nicht verneint, abgewehrt, draussen ge-

halten – sie ist bejaht, bejaht als das ei-

gentliche feld der Beweährung für die er-

hofften und geforderten „Persönlichkeiten“.

Nun könnte sich diesem Einwand ge-

genüber die klassische Bildungslehre mit

dem Gedanken verteidigen, der in allen ein-

schlägigen Erörterungen immer wieder laut

wird: indem die Bildung des Menschen sich

in das Reich des Guten, Wahren und Schönen

zurückziehe und sich jedes Hinüberschielen

zur Welt der praktischen Interessen versage,

erweist sie in Wahrheit dieser Welt den denk-

bar besten Dienst. Denn gerade durch diese

bewusste Abschliessung, gerade durch dies

13

ausschliessliche Hinblicken auf die selbst-

zeitüberlegenen

wertigen Güter des Geistes erwarbe der Mensch

die innere Freiheit, die Souveränität, die

Überlegenheit des wägenden Urteils, die ihn

befähige, hinterher auch im Angesicht der

praktischen Lebensforderungen, der gegen-

wärtigen Nötigungen das rechte zu sehen

und mit Entschiedenheit durchzuführen.

Gerade die vorzeitige Einmengung praktisch-

gegenwärtiger Lebensbedürfnisse müssen den

Menschen daran hindern, zur „Persönlichkeit“

auszureifen. Die Frucht des Nützlichen und

Zweckentsprechenden falle dem am sichersten

zu, der am wenigsten daran denke, sie um

ihrer selbst willen zu erstreben.

Man sieht: in diesem Gedankengang wird

die Trennung der Sphären strengstens aufrecht-

erhalten, aber nicht aus Gleichgültigkeit ge-

gen das Nützliche, sondern gerade im Interesse

des Nützlichen.

Man glaube nicht, dass die hier reprodu-

zierten Gedanken nur in der Blütezeit des

Humanitätsgedankens vertreten worden seien.

Dass sie auch heute noch leben, trat gerade

im Gespräch des Stifterverbandes deutlich

hervor. Dort war der klassische Humanis-

14

mus durch W. Schadewaldt vertreten. Er

griff das Verlangen der Wirtschaft nach Per-

sönlichkeiten beifälligst auf und glaubte

den Sinn dieses Verlangens mit Hilfe

einer Parallele aus dem zeitalter der

italien. Renaissance erläutern zu können.

Allgemeinbildung gewährleistet auch

die beste Ausgangsstellung für die Bewäl-

tigung praktischer Lebensaufgaben.

Der italienische Staatmann, der heute in

der Kanzlei seines Fürsten das beste cicero-

(ästhet.-literar.)

nianische Latein schreibt und übermorgen

mit gleicher Meisterschaft eine Galeere

kommandiert. Man sieht: die Trennung

des Einen vom Anderen ist so gründlich

wie möglich, und doch hat das Andere

den Vorteil davon!

Ich frage: ist mit diesem Beispiel

die Vorstellung jener Wirtschaftsführer ge-

troffen, die nach „Persönlichkeiten“ für

die Lenkung des Wirtschaftslebens schrei-

en? Konkreter gesprochen: kann eine

„Allgemeinbildung“, die von den Anliegen

des praktischen Lebens so weit abliegt wie

das literarische Latein von der Füh-

rung der Galeere – kann sie „Persönlichkei-

15

ten“ hervorbringen, die dann in dies praktische

Leben verantwortlich führend einzugreifen

qualifiziert sind?

Wir erhalten die antwort, wenn wir

ansehen

uns fragen, für welche Zeiten eine solche

dualistische Trennung von Allgemein-

bildung und Berufsbildung allenfalls dis-

kutabel war. Sie war es in denjenigen Zeiten,

in denen die Berufsausübung Sache einer

durch feste Traditionen geleiteten prakti-

Routine

schen Erfahrung war – in denen sie, nega-

tiv ausgedrückt, noch nicht „rationali-

siert“ war. +) In solchen Zeiten läuft

alles wie selbstverständlich in den Bahnen

des Herkömmlichen weiter und braucht

die „Bildung“ sich um die Lebenspraxis

wenig odr gar nicht zu kümmern. Allein

diese Trennung hebt sich durch den Lauf

der Dinge um so mehr auf, je mehr die

Lebenspraxis sich von der Tradition unab-

hängig macht und nach den Anweisungen

der ratio organisiert und durchstruktu-

riert. Je rationaler die Berufstätigkeit

wird, um so unerlässlicher wird die plan-

mässige Berufsausbildung.

Die Rationalisierung ihrerseits dringt

+) z.B. kommandieren einer Galeere

16

um so mehr zur Perfektion durch, je mehr

die ratio sich zur wissenschaftlich diszipli-

nierten ratio emporarbeitet. Aus der Ratio-

nalisierung der Praxis wird die Verwissen-

schaftlichung der Praxis.

Mit dieser Wandlung nimmt das Pro-

blem „Fachbildung und Menschenbildung“

ein völlig verändertes, von der die Praxis sich

in ständig zunehmendem Masse berauben lässt,

ist selbstverständlich auch ein Grundelement

der allgemein-menschlichen Bildung. Das

will nicht heissen, dass Bildung sich in Wis-

senschaft erschöpfte, wohl aber, dass ohne sie

menschliche Bildung nicht sein kann. Die

Wissenschaft greift also als ein Gemeinsames

durch die beiden Teilrichtungen bilden den Bemü-

hens hindurch. Beide werden einander spür-

bar näher gerückt.

Angesichts dieser Annäherung fragt es sich:

kann es trotz ihrer dabei bleiben, dass die Fach-

bildung sich als eine nachträgliche Ange-

legenheit an die in sich geschlossene und

vollendete Allgemeinbildung anschliesst?

Kann, darf die Allgemeinbildung ohne jede

Rücksicht auf die im Fach sich stelenden Auf-

17

gaben durchgeführt wird, obwohl doch die-

selbe Wissenschaft, die im Hinblick auf All-

gemeinbildung gelehrt und gepflegt wird,

auch in der Gestaltung und Ausübung des

Fachs am Werke ist? Man sieht: die Tren-

nung der beiden Aufgaben wird widersinning.

Die doppelte Buchführung wird durch das

Leben Lügen gestraft. Die Allgemeinbildung

würde sich selbst der besten Wirkungen auf den

Menschen und in das Leben hinein berauben,

wollte sie sich den Ausblick auf die im

Fach zu lösenden Aufgaben, wollte sie sich

überhaupt den Ausblick auf die die Wissen-

schaft im Leben zufallenden Funktion ver-

sagen. +) Im Gegenteil: Bindeglied zwischen dem

einen und dem anderen muss die Frage sein:

Wo und wie fügt sich die Wissenschaft dem

Getriebe unseres Lebens ein? Wo und wie kommt

sie insbesondere dem von mir erwählten

besonderen Fach zu Hilfe? Beleg: Programm

dieser Tagung!

Damit wird die in Rede stehende Unter-

scheidung nicht aufgehoben, aber sie

nimmt einen durchaus veränderten Sinn

an – nämlich jenen Sinn, den sie in dem Ver-

langen der Wirtschaftsführer nach „Persönlich-

keiten“ hatte. Mit dem Wort „Allgemeinbildung“

unbeschadet aller „Nützlichkeit“!

18

ist, wenn es heute recht verstanden wird, das

Verlangen nach Menschen gemeint, die nicht

in ihrem speziellen Fach auf – und unterge-

hen, sondern es in weitere, überfachliche Lebens-

horizonte einzustellen, die es dem umgrei-

fenden Ganzen einzuordnen fähig und ge-

willt sind. Wo dies Verlangen sich recht versteht, da wird

das Wissen und Können, das den Fachmann

ausmacht, nicht als sekundär und hin-

terherkommende Angelegenheit hinter die

Allgemeinbildung zurückgestellt. Im Ge-

genteil: dies Wissen und Können ist not-

wendige Bedingung, die weil das Fach nun

einmal das Zentrum ist, von dem her der

Blick auf das Ganze gesucht und die Ein-

ordnung in das Ganze erstrebt wird. Es ist

eine rechte Wechselbeziehung, die hier zu

realisieren ist: blicke vom Standort des

fachs her ins Ganze – blicke vom Ganzen

her auf die Sonderfunktion deines Fachs!

Aus der äusseren Anreihung des Hetereoge-

nen ist die innere Verknüpfung des auf-

einander Angewiesenen geworden. Der tren-

nende Dualismus ist aufgehoben. Fachli-

che Tüchtigkeit und universales vermögen sind als zusammenge-

19

hörig erkennt.

Ich habe zunächst die Wandlung der

Lage dargestellt, ohne auf den konkreten

geschichtlichen Verlauf einzugehen, in dem

sie sich vollzogen hat. Ich hole das jetzt nach.

Für die wissenschaftliche Rationalisierung der

Lebenspraxis ist in erster Linie be-

stimmend gewesen der Ausgang der mathe-

matischen Naturwissenschaft im 17. Jhdt. und

der Siegeszug der Technik, der mit dem ausge-

henden 18. Jhdt. anhebt. Es handelt sich

also um eine, zeitlich gesehen, relativ junge

Entwicklung. Kein Wunder also, dass die tradi-

tionellen Vorstellungen von Menschenbildung

sich ihr gegenüber so zäh behauptet haben.

Den auf die Natur bezüglichen Wissenschaften

sind die auf den Menschen bezüglichen erst

allmählich nachgefolgt. Besonders wichtig

dafür die Epoche der Aufklärung – Aber auch

hier ist es dann so gekommen, das die auf

den Menschen bezügliche Lebenspraxis sich

mehr und mehr rationalisierte und schliess-

lich verwissenschaftlichte. Das Ergebnis steht

uns heute klar vor Augen: Staat, Recht, Gesell-

schaft, Wirtschaft, Erziehung könnten heute

ohne die Beratung durch die Wissenschaft nicht

20

durchkommen. Auch in diesem Bereich besteht

der Wechselbezug von Allgemein Fachbildung und

Menschenbildung, nicht ein äusserliches Ne-

ben- oder Nacheinander des Einen und des

Anderen.

Allein ist mit der Anerkennung dieser

Wandlung die Bildungslehre der klassischen

Humanitätsbewegung als in jeder Hinsicht

erledigt und abgetan anzusehen? Ich

glaube, dass sie in einer bestimmten Hin-

sicht aktueller ist denn je. Wie sehr sie

es ist, das bezeugt sich gerade in den Klagen

und Forderungen der Wirtschaftsführer, die

der Ausgangspunkt für die Behandlung

unseres Themas gebildet haben. Wenn das

Verlangen nach „Persönlichkeiten“, d.h.

nach weitblickenden, urteils- und entschei-

dungsfähigen Menschen sich so unwider-

stehlich Bahn bricht, so wird dadurch bewirkt,

dass an solchen Persönlichkeiten Mangel ist

und dass man ihr Fehlen beklagt und als

verhängnisvoll ansieht. Wenn aber dieser

Mangel sich schmerzlich fühlbar macht, dann

kann doch der Frage nicht ausgewichen wer-

den: sollte etwa dieser Mangel mit dem ge-

21

schilderten Vorgang, mit der fortschreitenden

Rationalisierung und Verwissenschaftlichung

der Lebenspraxis zusammenhängen? Liegt

etwa in diesem Vorgang, was dem Aufkom-

men von Persönlichkeiten, wie wir sie wün-

schen, abträglich ist?

Und damit ist nun die Stelle erreicht, an

der uns eine bereits erwähnte Mahnung und

Warnung unserer klassischen Denker vernehm-

lich in die Ohren klingt. Sie glaubten einen

Wirderspruch zu bemerken zwischen den Forde-

rungen der Humanität (Individualität, To-

talität) und den Ansprüchen der arbeitstei-

ligen Gesellschaftsordnung zu entdecken. Sie

glaubten der letzteren, modern gesprochen,

eine „ent-persönlichende“ Wirkung nach-

sagen zu sollen.

Hatten sie damit Unrecht? Oder ist es

nicht vielmehr wirklich so, dass die fort-

schreitende Rationalisierung der Lebenspra-

xis den blossen Fachmenschen heranzuzüch-

ten offenkundig tendiert? Gerade sie ist es ja,

die die Möglichkeit schafft, ja den Anreiz

hervorbringt, sich in das erwählte Fachgebiet

zurückzuziehen und so wohl die übrige

Welt als auch das übrige Selbst so zu behan-

deln. Beachten wir wohl: vor dem Durchdringen

22

der Rationalisierung hatte diese Möglichkeit

nicht bestanden! Mochte die Lebenstätigkeit

des Einzelnen so umgrenzt sein wie sie wollte,

er lebte im Ganzen, in Anschauung des Gan-

zen, und verstand sie als Teiläusserung des

Ganzen. Erst die rationale Durchformung und

Abgrenzung der Tätigkeit ermöglicht ihre

Isolierung im Bewusstsein des sie Ausü-

benden. +) Der blosse Fachmensch ist die typische

Lebens

Ausgeburt des modernen Menschen in der durch-

rationalisierten Gesellschaftsordnung. Der

Schrei nach Persönlichkeiten ist der Hin-

weis auf diese Fehlbildung.

Nun, dass dieser Schrei erschallt, das be-

weist, dass der Mangel nicht bloss faktisch

besteht, sondern auch als solcher verspürt

wird. Diejenigen, die ihn ausstossen, nehmen,

ohne es zu wissen, die Klage unserer Klassi-

ker wieder auf. Sie geben ihnen Recht mit

ihren humanen Bedenken gegen die ra-

tionalisierte Arbeitsordnung. aber sollen

wir deshalb auf den Standpunkt der klas-

sischen Humanität zurückkehren? Sie

haben die den Menschen in menschenbe-

drohender Gefahr gesehen, aber sie haben sich die

+) Perfekte Rationalisierung = perfekte Arbeits-

spezialisierung

23

Ab- und Gegenwehr zu einfach vorge-

stellt. Sie haben gemeint, es gebe auf dem

Wege der fortschreitenden Rationalisierung

noch eine Möglichkeit der Umkehr.

(Schiller) Wir wissen es besser. Wir wissen:

es ist unser unabwälzbares Schicksal, den

Weg der fortschreitenden Verwissenschaftli-

chung weiter und weiter zu verfolgen.

Damit wissen wir aber auch: es ist unser

unabwälzbares Schicksal, unser Men-

schentum in eben dem Masse der Gefahr

der Austrocknung und Verkümmerung aus-

gesetzt zu sehen, wie die wissenschaftliche

Versachlichung und Verfachlichung sich

perfektioniert. Die „Mechanisierung“ ist

die uns dauernd überschattende Gefajr.

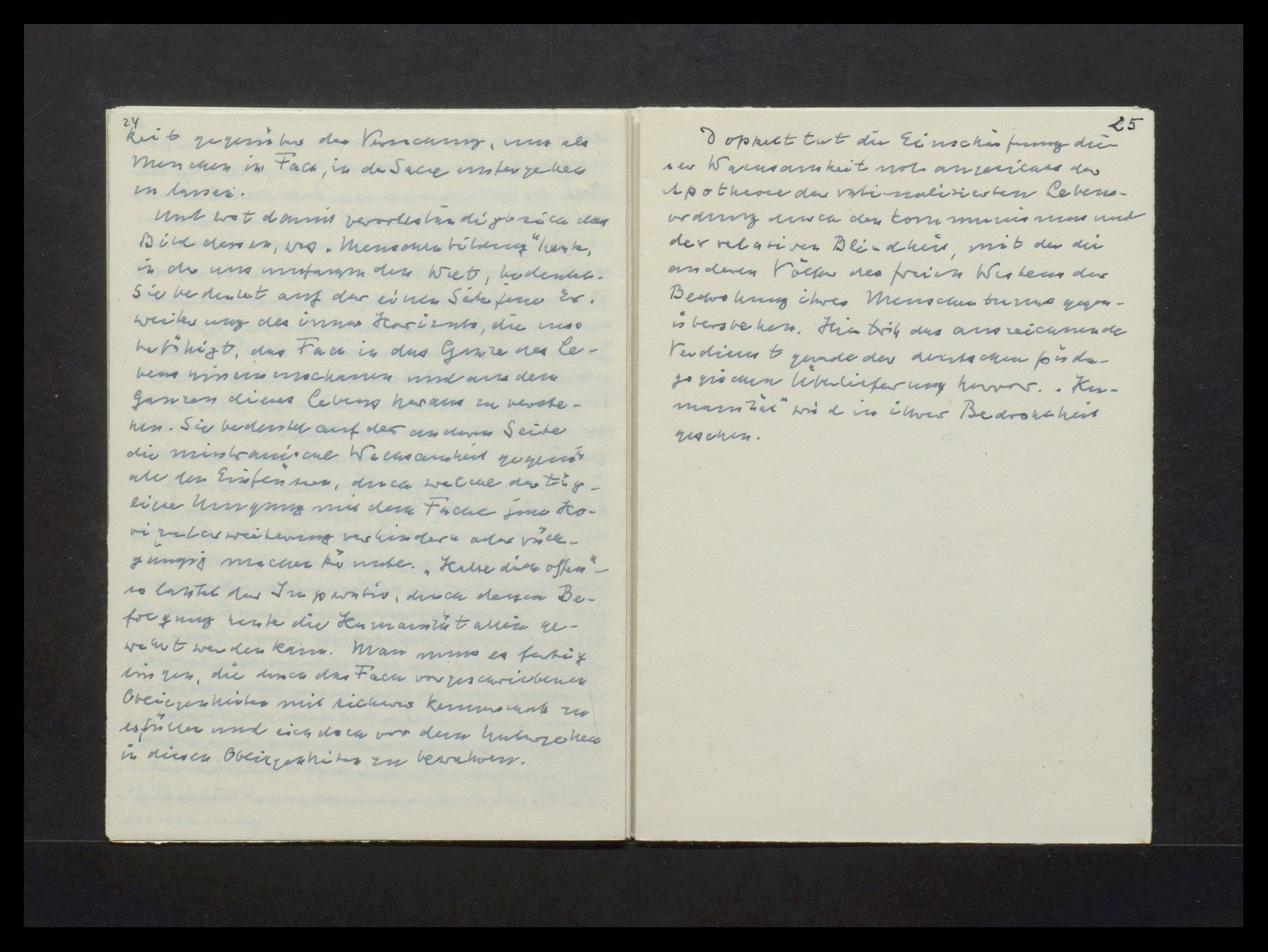

Was hilft dagegen, da die Auskunft

der Klassiker als illusorische anerkannt

ist? Eine Gefahr sehen heisst zur

Gegenwirkung aufgerufen sein. Wenn

wir wissen, das die fortschreitende <..ienti-

fizierung> uns Fachmenschen auszu-

leeren droht, so heisst es eben, vor dieser

Bedrohung auf der Hut sein, sich gegen

sie wappnen. Was uns not tut, das ist

die Tugend einer permanenten Wachsam-

24

keit gegenüber der Versuchung, um als

Menschen im Fach, in der Sache untergehen

zu lassen.

Und erst damit vervollständigt sich das

Bild dessen, was „Menschenbildung“ heute,

in der uns umfassenden Welt, bedeutet.

Sie bedeutet auf der einen Seite jene Er-

weiterung des innern Horizonts, die uns

befähigt, das Fach in das Ganze des Le-

bens hineinzuschauen und aus dem

Ganzen dieses Lebens heraus zu verste-

hen. Sie bedeutet auf der anderen Seite

die misstrauische Wachsamkeit gegen

all den Einflüssen, durch welche der täg-

liche Umgang mit dem Fache jene Ho-

rizonterweiterung verhindern oder rück-

gängig machen könnte. „Halte die offen“ –

so lautet der Imperativ, durch dessen Be-

folgung heute die Humanität allein ge-

wahrt werden kann. Man muss es fertig

bringen, die durch das Fach vorgeschriebenen

Obligenheiten mit sicherer Kennerschaft zu

erfüllen und sich doch vor dem Untergehen

in diesen Obligenheiten zu bewahren.

25

Doppelt tut die Einschärfung die-

ser Wachsamkeit not angesichts der

Apotheose der rationalisierten Lebens-

ordnung durch den Kommunismus und

der relativen Blindheit, mit der die

anderen Völker des freien Westens der

Bedrohung ihres Menschentums gegen-

überstehen. Hier tritt das auszeichnende

Verdienst gerade der deutschen päda-

gogischen Überlieferung hervor. „Hu-

manität“ wird in ihrer Bedrohtheit

gesehen.

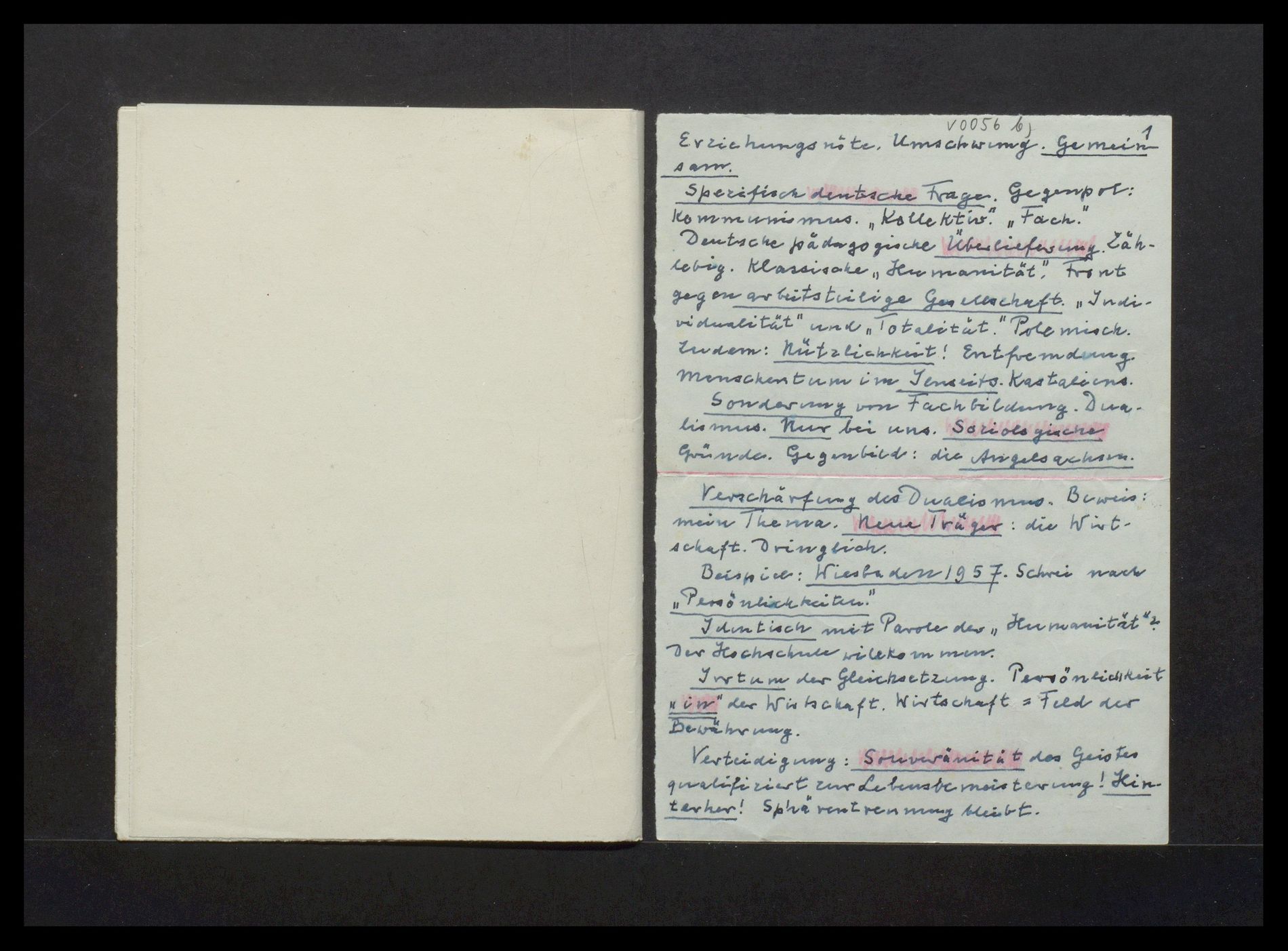

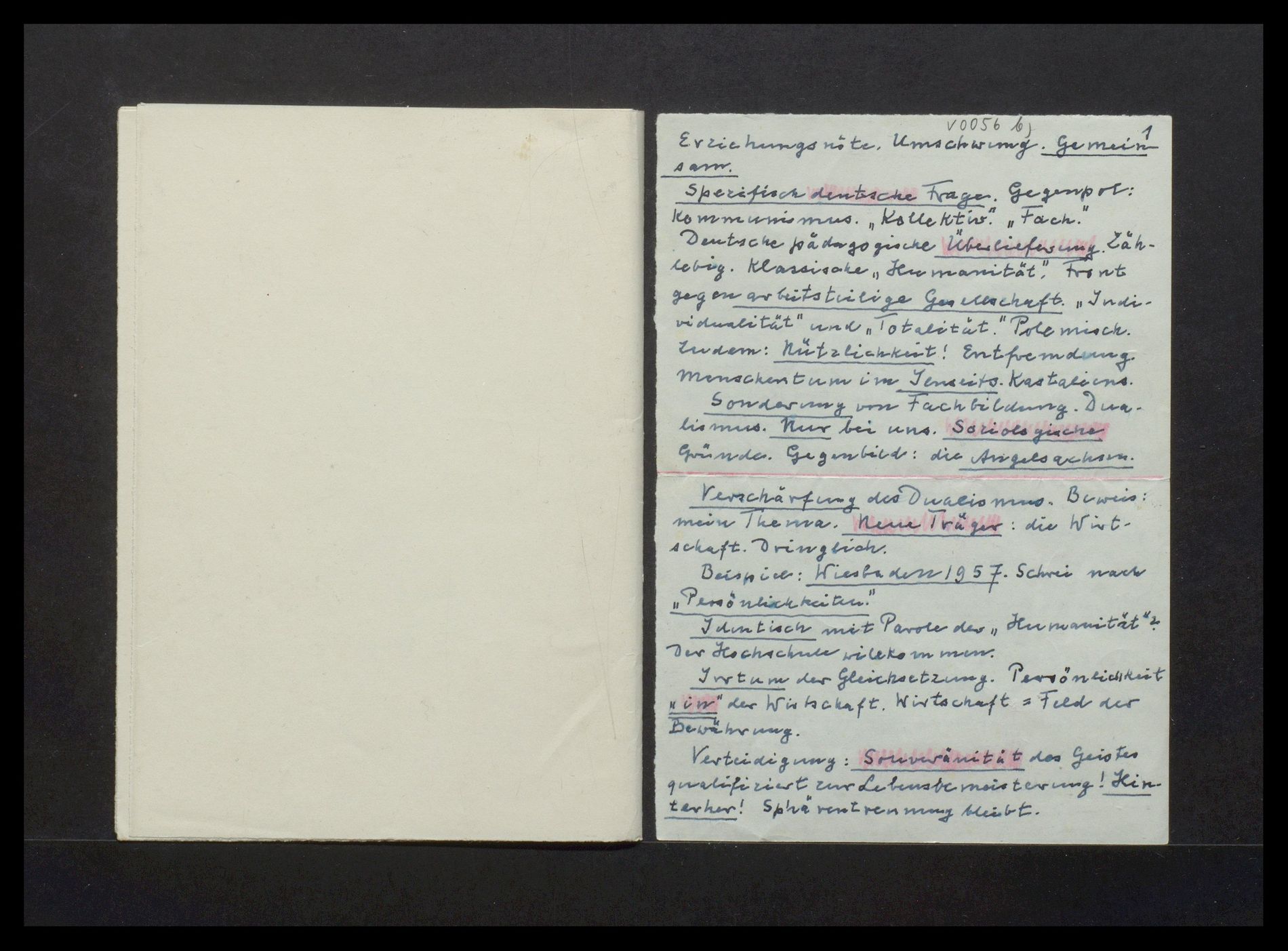

V 0056b

1

Erziehungsnöte. Umschwung. Gemein-

sam.

Spezifisch deutsche Frage. Gegenpol:

Kommunismus. „Kollektiv“. „Fach“.

Deutsche pädagogische Überlieferung. Zäh-

lebig. Klassische „Humanität“. Front

gegen arbeitsteilige Gesellschaft. „Indi-

vidualität“ und „Totalität“. Polemisch.

Zudem: Nützlichkeit! Entfremdung.

Menschentum im Jenseits. Kastaliens.

Sonderung von Fachbildung. Dua-

lismus. Nur bei uns. Soziologische

Gründe. Gegenbild: die Angelsachsen.

-------------------------------------------------

Verschärfung des Dualismus. Beweis:

mein Thema. Neue Träger: die Wirt-

schaft. Dringlich.

Beispiel: Wiesbaden 1957. Schrei nach

„Persönlichkeiten“.

Identisch mit Parole der „Humanität“?

Der Hochschule willkommen.

Irrtum der Gleichsetzung. Persönlichkeit

„in“ der Wirtschaft. Wirtschaft = Feld der

Bewährung.

Verteidigung: Souveränität des Geistes

qualifiziert zur Lebensbemeisterung! Hin-

terher! Sphärentrennung bleibt.

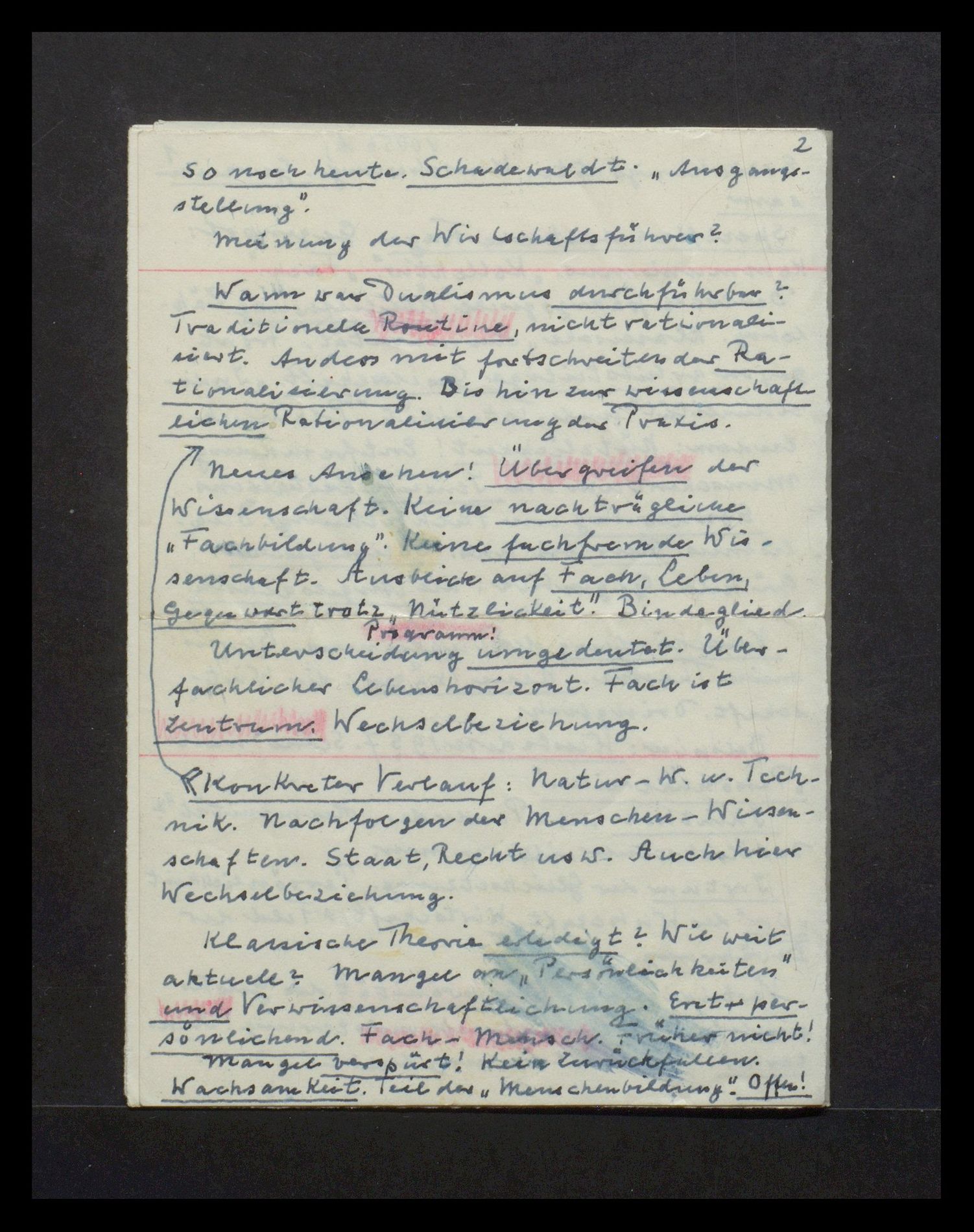

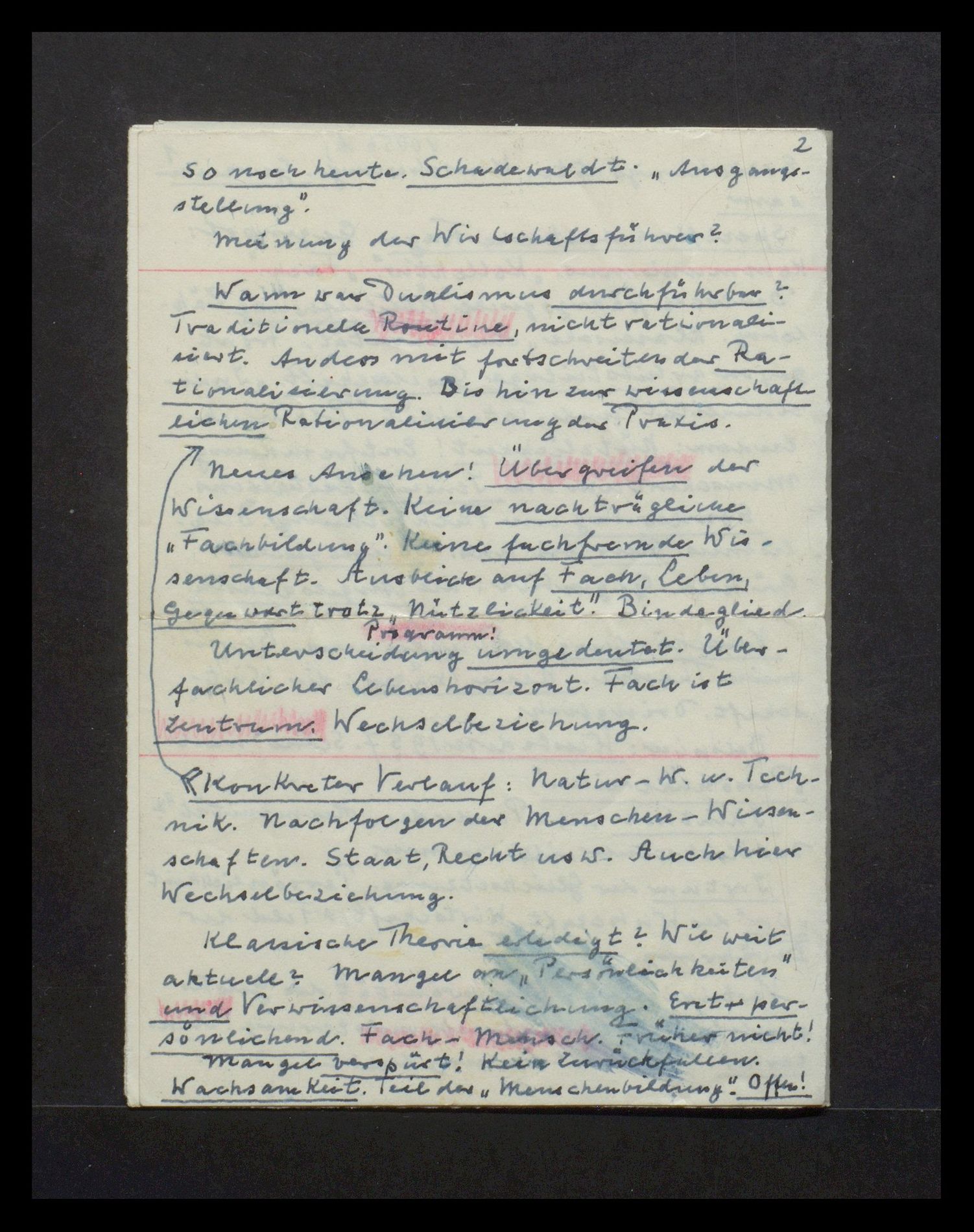

2

So noch heute. Schadewaldt. „Ausgangs-

stellung“.

Meinung der Wirtschaftsführer?

--------------------------------------------------

Wann war Dualismus durchführbar?

Traditionelle Routine, nicht rationali-

siert. Anders mit fortschreitender Ra-

tionalisierung. Bis hin zur wissenschaft-

lichen Rationalisierung der Praxis.

| Neues Ansehen! Übergreifen der

| Wissenschaft. Keine nachträgliche

| „Fachbildung“. Keine fachfremde Wis-

| senschaft. Ausblick auf Fach, Leben,

| Gegenwart trotz „Nützlichkeit“. Bindeglied.

| Programm!

| Unterscheidung umgedeutet. Über-

| fachlicher Lebenshorizont. Fach ist

| Zentrum. Wechselbeziehung.

|-------------------------------------------------------

| Konkreter Verlauf: Natur-W. u. Tech-

nik. Nachfolgen der Menschen- Wissen-

schaften. Staat, Recht usw. Auch hier

Wechselbeziehung.

Klassische Theorie erledigt? Wie weit

aktuell? Mangel an „Persönlichkeiten“

und Verwissenschaftlichung. per-

sönlichend. Fach-Mensch. Früher nicht!

Mangel verspürt! Kein Zurückfallen.

Wachsamkeit. Teil der „Menschenbildung“. Offen! |