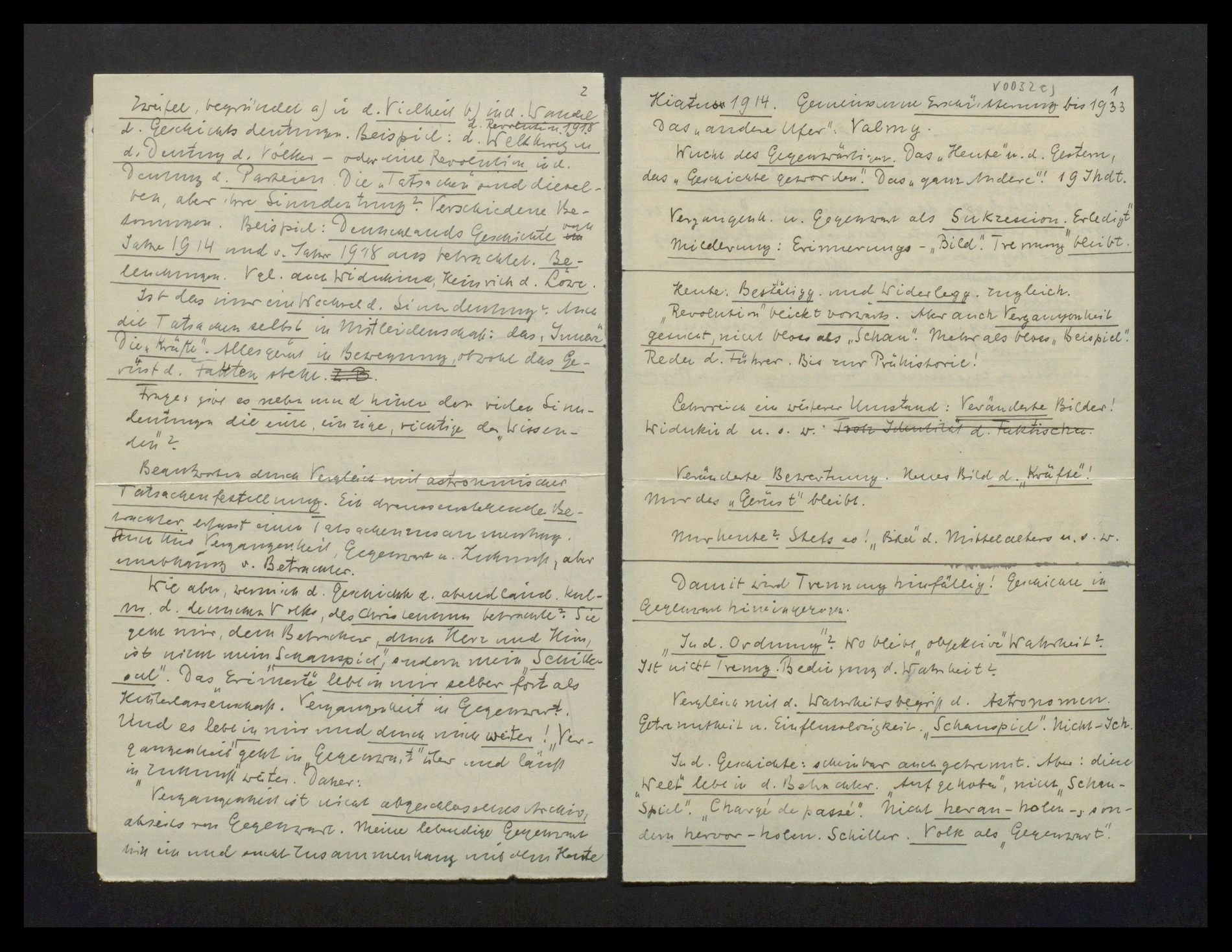

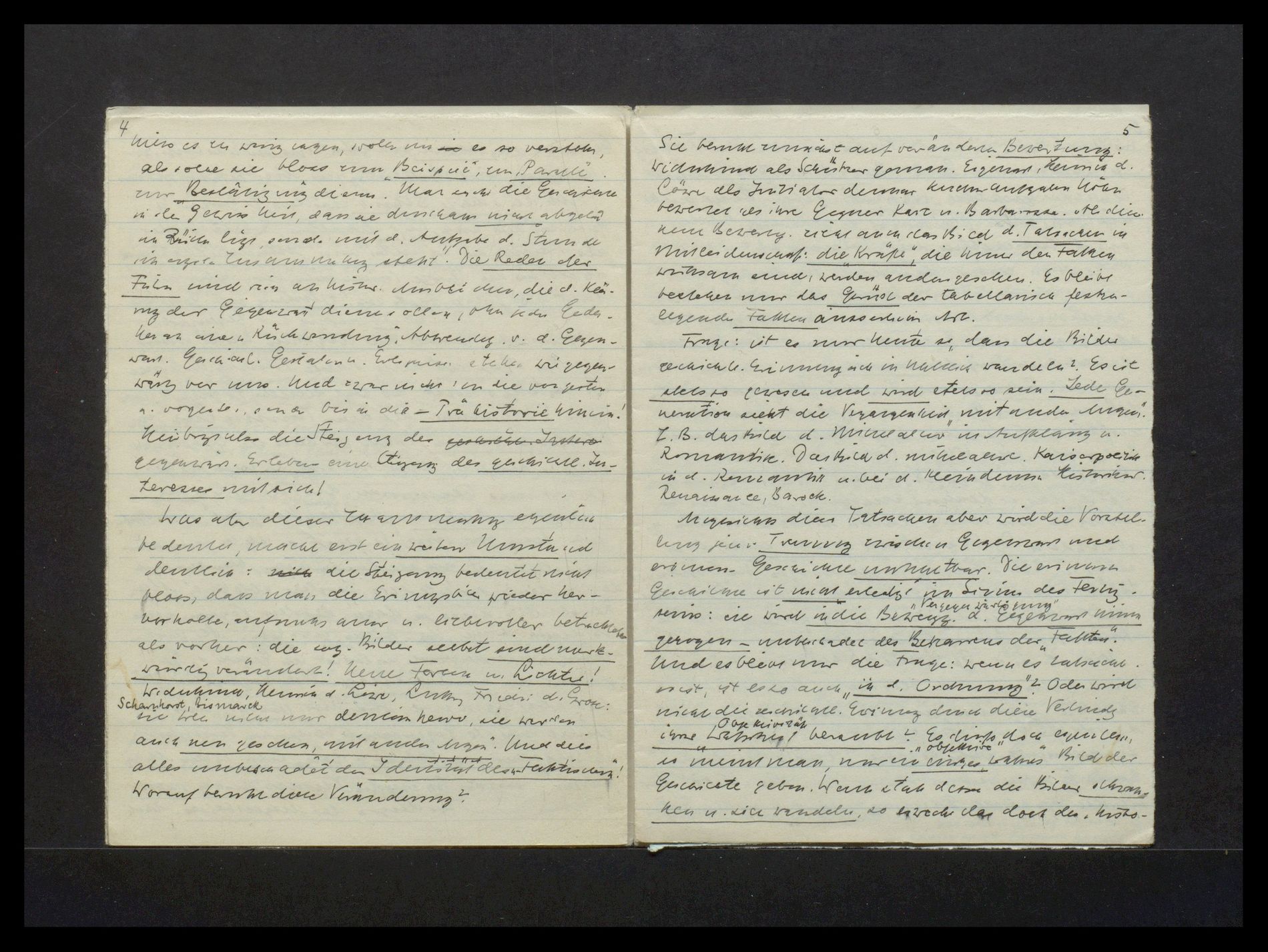

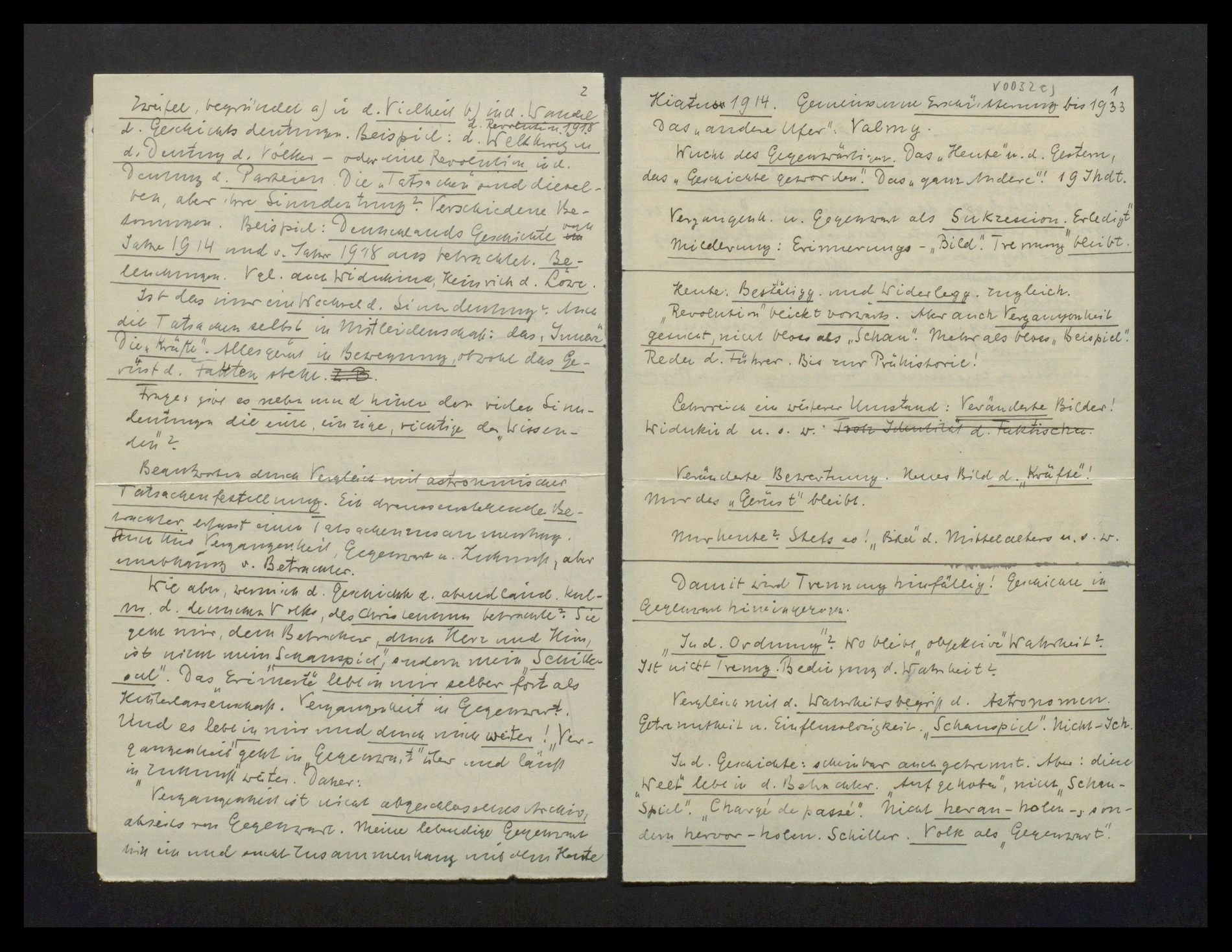

| Bemerkungen | Dokumentenabschrift: V 0032a

1933

Titelseite

Deutsche Geschichte als Erinnerung u. als Gegenwart.

(Düsseldorf 1933)

1

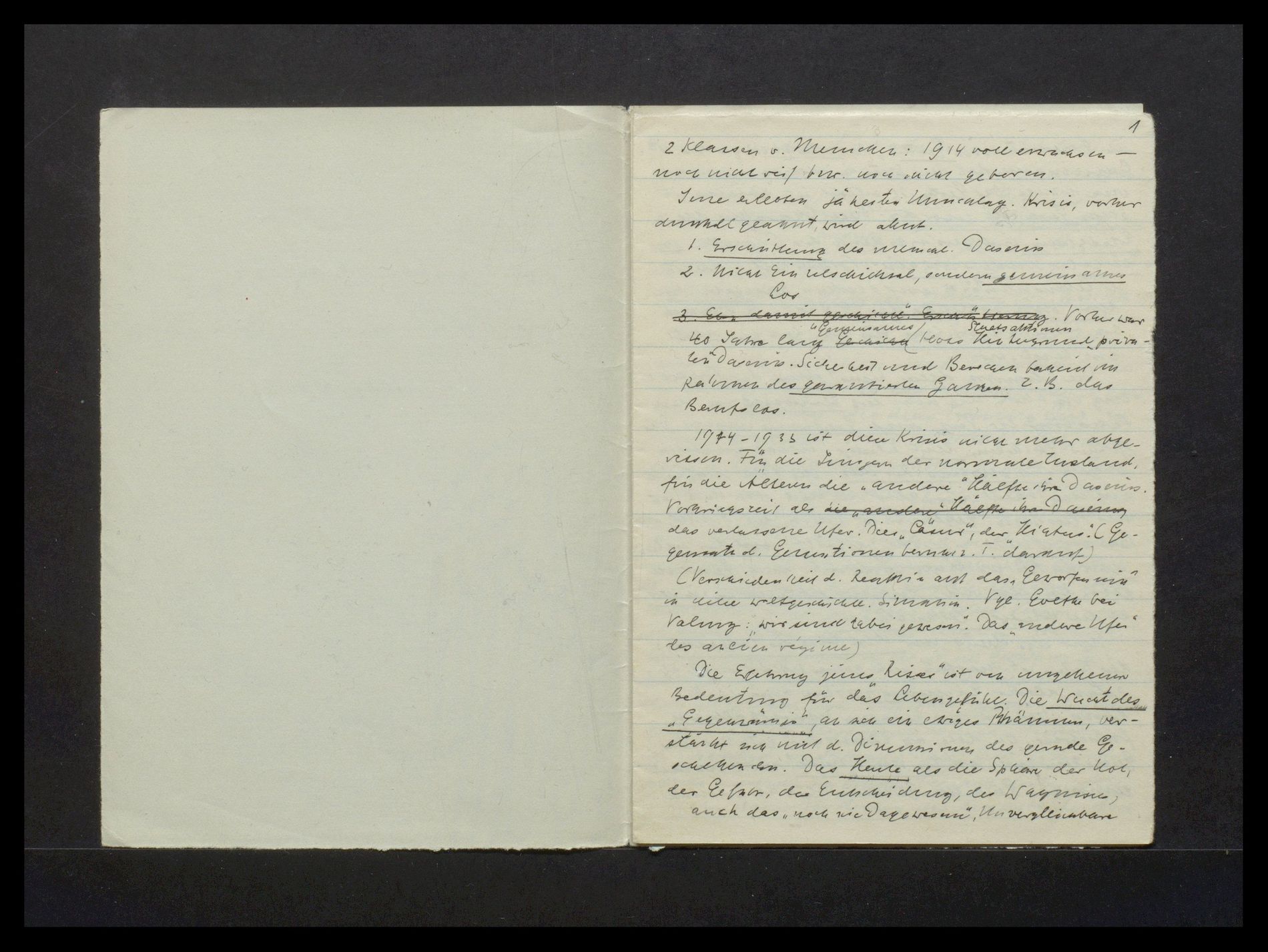

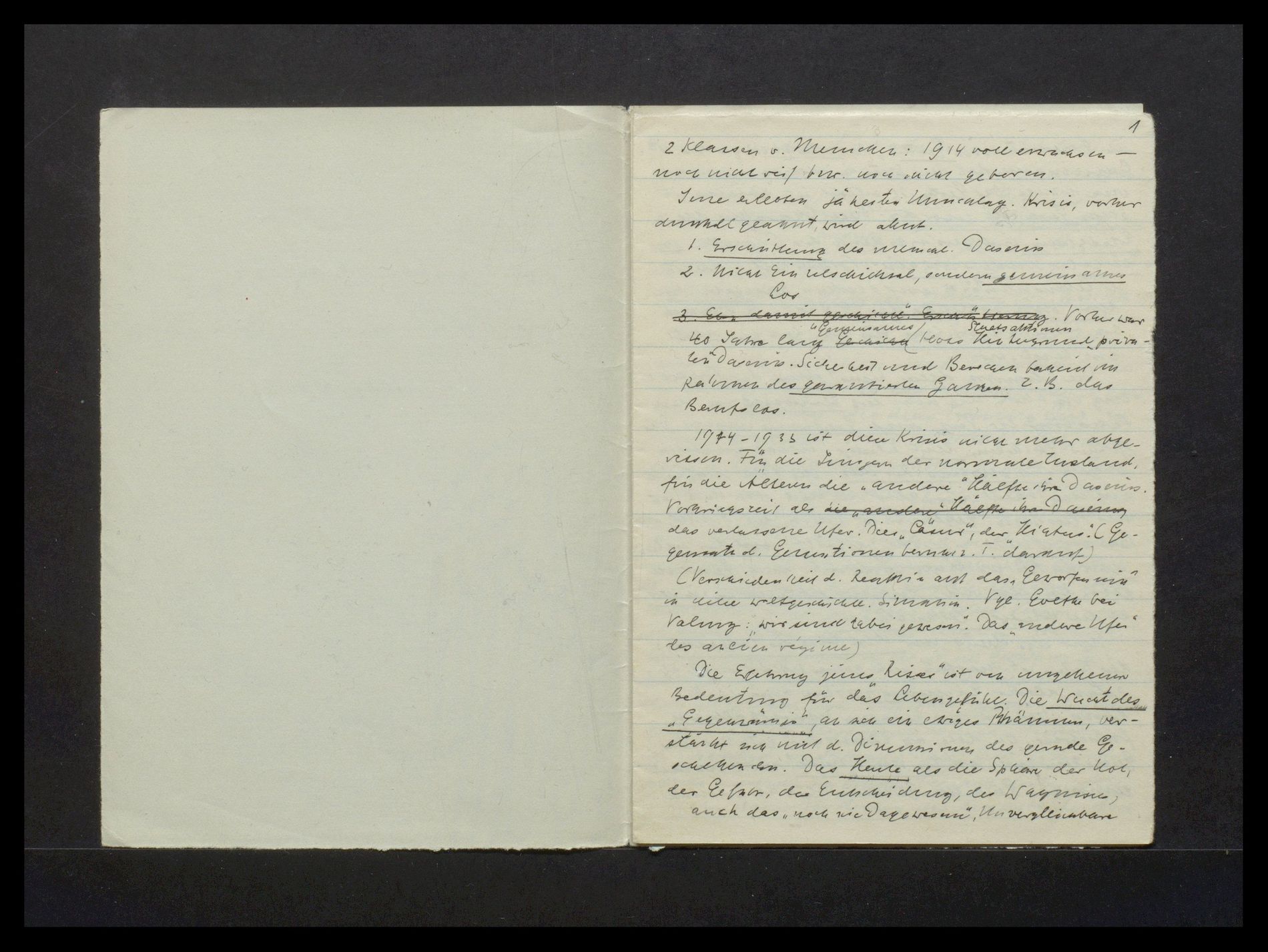

2 Klassen v. Menschen: 1914 voll erwachsen –

noch nicht reif bzw. noch nicht geboren.

Jene erlebten jä wird akut.

1. Erschütterung des menschl. Daseins

2. Nicht Einzelschicksal, sondern gemeinsames

Los

3. Eben damit „geschichtl.“ Erschütterung. Vorher war

„Gemeinsames“ Staatsaktionen

40 Jahre lang Geschichte bloss Hintergrund „priva-

ten“ Daseins. Sicherheit und Berechenbarkeit im

Rahmen des garantierten Ganzen. Z.B. das

Berufslos

1914-1933 ist diese Krisis nicht mehr abge-

rissen. Für die Jüngern der normale Zustand,

für die Älteren die „andere“ Hälfte ihres Daseins.

Vorkriegszeit als die „andere“ Hälfte ihres Daseins

das verlassene Ufer. Dies „Cäsur“, der „Hiatus“ (Ge-

genrate d. Generationen beruht z.T. darauf)

(Verschiedenheit d. Reaktion auf das „Geworfensein“

in diese weltgeschichtl. Situation. Vgl. Goethe bei

Valung: „wir sind dabei gewesen“. Das „andere Ufer“

des anlien règime)

Die Erfahrung jenes « Risses“ ist von umgeheuerer

Bedeutung für das Lebensgefühl. Die Wucht des

„Gegenwärtigen“, an sich ein ewiges Phänomen, ver-

stärkt sich mit d. Dimensionen des gerade Ge-

schehenden. Das Heute als die Sphäre der Not,

der Gefahr, der Entscheidung, des Wagnisses,

auch das „noch nie Dagewesene“, Unvergleichbare

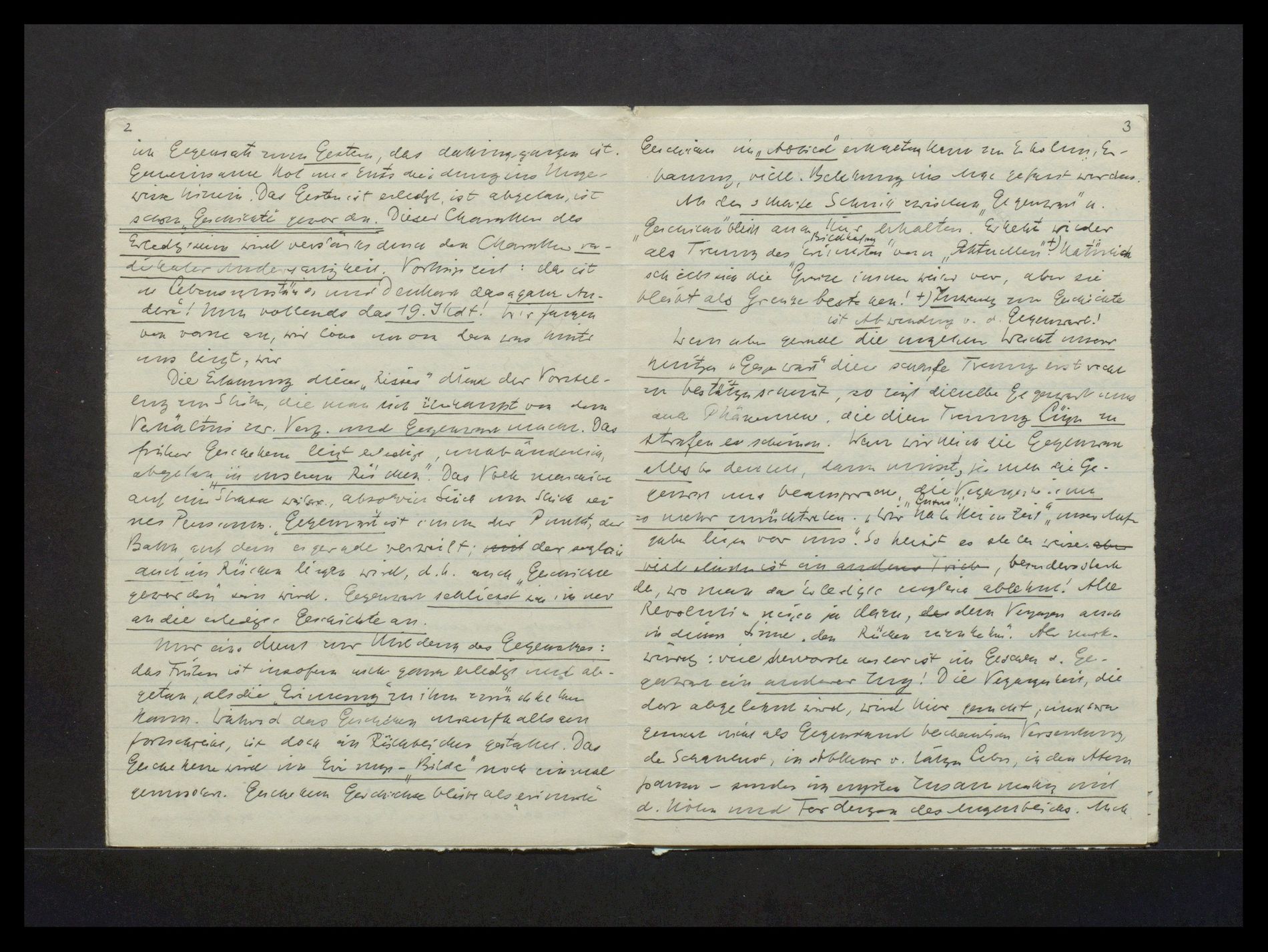

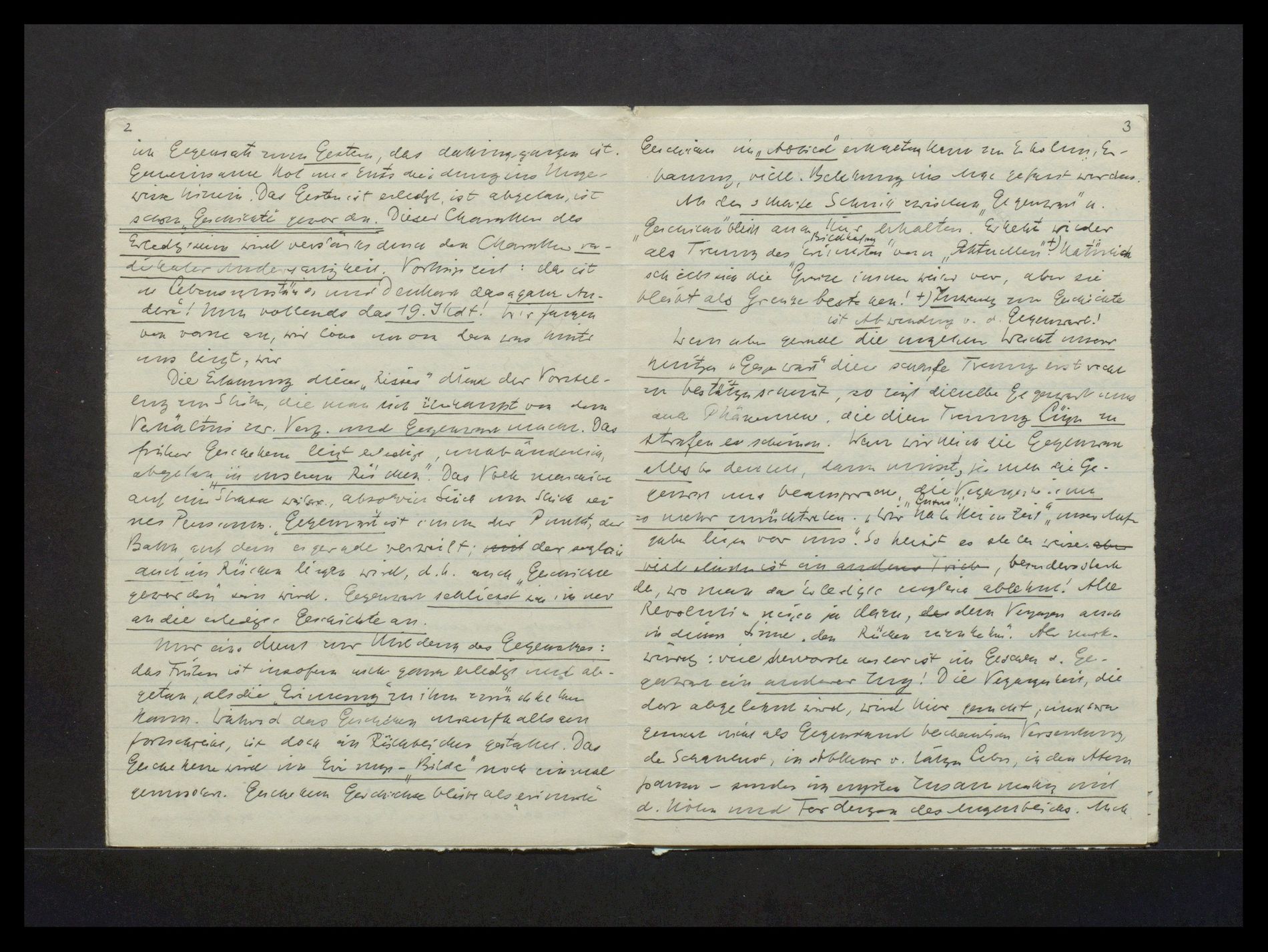

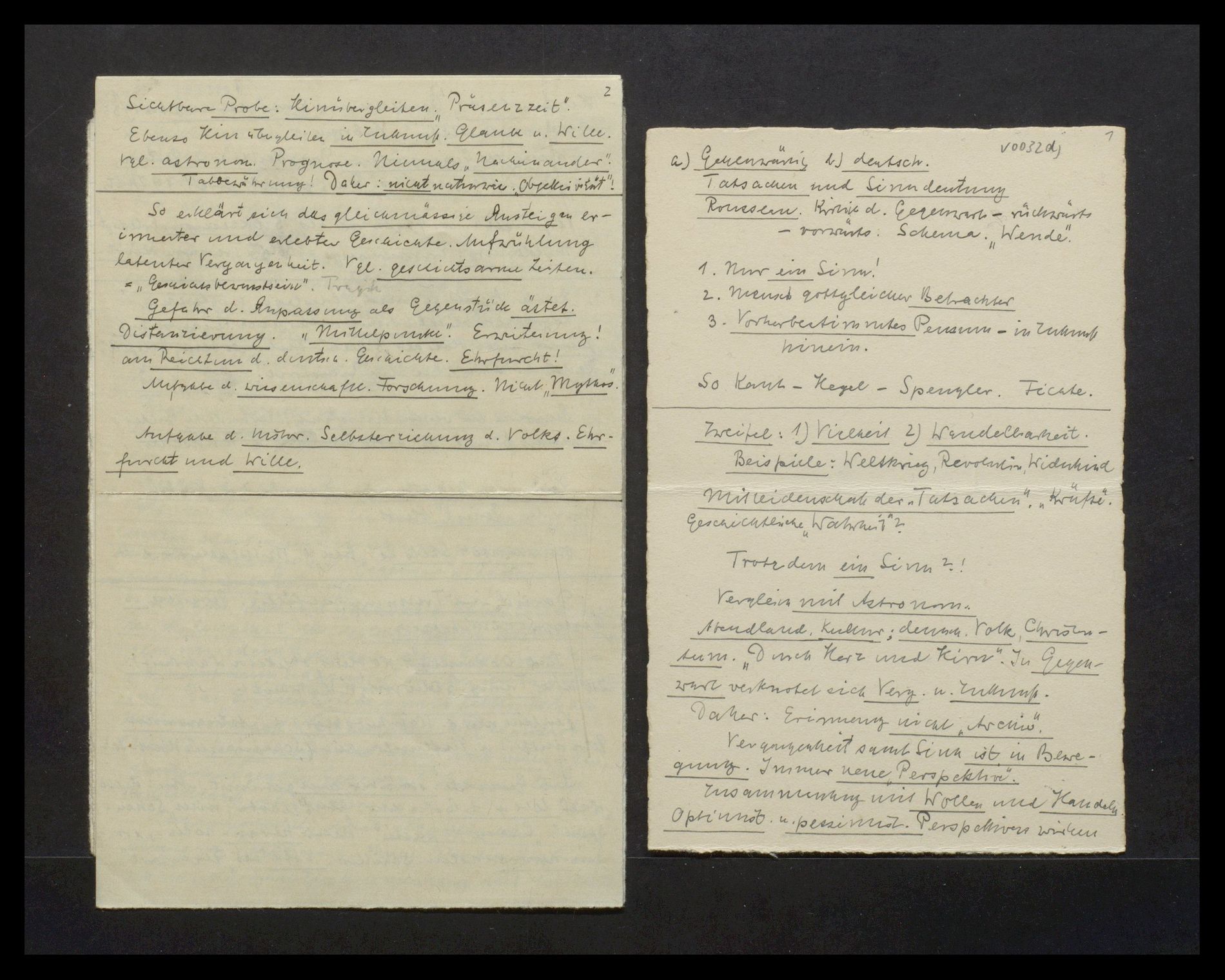

2

im Gegensatz zum Gestern, das dahingegangen ist.

Gemeinsame Not und Entscheidung ins Unge-

wisse hinein. Das Gestern ist erledigt, ist abgetan, ist

schon Geschichte geworden. Dieser Charakter des

Erledigtseins wird verstärkt durch den Charakter ra-

dikaler Andersartigkeit. Vorkriegszeit: das ist

in Lebensumstände und Denken das ganz An-

dere! Nun vollends das 19. Jhdt! Wir fangen

von vorne an, wir lösen uns von dem was hinter

uns liegt, wir

Die dieses „Risses“ der Vorstel-

lung zur , die man sich überhaupt von dem

Verhältnis zw. Verg. und Gegenwart macht. Das

früher Geschehene liegt erledigt, unabänderlich,

abgetan „in unserem Rücken“. Das Volk marschiert

auf einer Strasse weiter, absolviert Stück um Stück sei-

ne . „Gegenwart“ ist immer der Punkt, der

Bahn, auf dem es gerade verweilt; mit der <...>

auch im Rücken liegen wird, d.h. auch „Geschichte

geworden“ sein wird. Gegenwart schliesst sich immer

an die erledigte Geschichte an.

Nur eins dient zur des Gegensatzes:

das Früher ist insofern noch ganz erledigt und ab-

getan, als die „Erinnerung“ zu ihm zurückkehren

kann. Während das Geschehen unaufhaltsam

fortschreitet, ist doch ein Rückblicken gestattet. Das

Geschehene wird im Erinnerungs-„Bilde“ noch einmal

. Geschehene Geschichte bleibt als „erinnerte

3

Geschichte im „Abbild“ erhalten kann zur Erholung, Er-

bauung, viell. Belehrung ins Auge gefasst werden.

Aber der scharfe Schnitt zwischen „Gegenwart“ u.

„Geschichte“ bleibt auch hier erhalten. Er kehrt wieder

Bildhaften

als Trennung des „Erinnerten“ vom „Aktuellen“. +) Natürlich

schiebt sich die Grenze immer weiter vor, aber sie

bleibt als Grenze bestehen! +) Hinwendung zur Geschichte

ist Abwendung v. d. Gegenwart!

Wenn aber gerade die ungeheure Wucht unserer

heutigen „Gegenwart“ diese scharfe Trennung erst recht

zu bestätigen scheint, so zeigt diesselbe Gegenwart uns

auch Phänomene, die diese Trennung Lügen zu

strafen erscheinen. Wenn wirklich die Gegenwart

alles bedeutet, dann müsste die Ge-

genwart uns beanspruchen, die Vergangenheit immer

!“Lutus“!

mehr zurücktreten. „Wir haben keine Zeit“ „unsere Auf-

gaben liegen vor uns.“ So heisst es stellenweise, aber

viel stärker ist ein anderer Trieb, besonders , wo man das Erledigte zugleich ablehnt! Alle

Revolutionen neigen ja dazu, da dem Vergangen auch

in diesem Sinne „den Rücken zuzukehren“. Aber merk-

würdig: viel <....> <....> ist im >Geschehen> d. Ge-

genwart ein andererZug! Die Vergangenheit, die

dort abgelehnt wird, wird hier gesucht; und zwar

gesucht nicht als Gegenstand beschaulicher Versenkung,

der Schaulust, in Abkehr v. <...> Leben, in den Atem-

pausen – sondern im engsten Zusammenhang mit

d. Nöten und Forderungen des Augenblicks. Auch

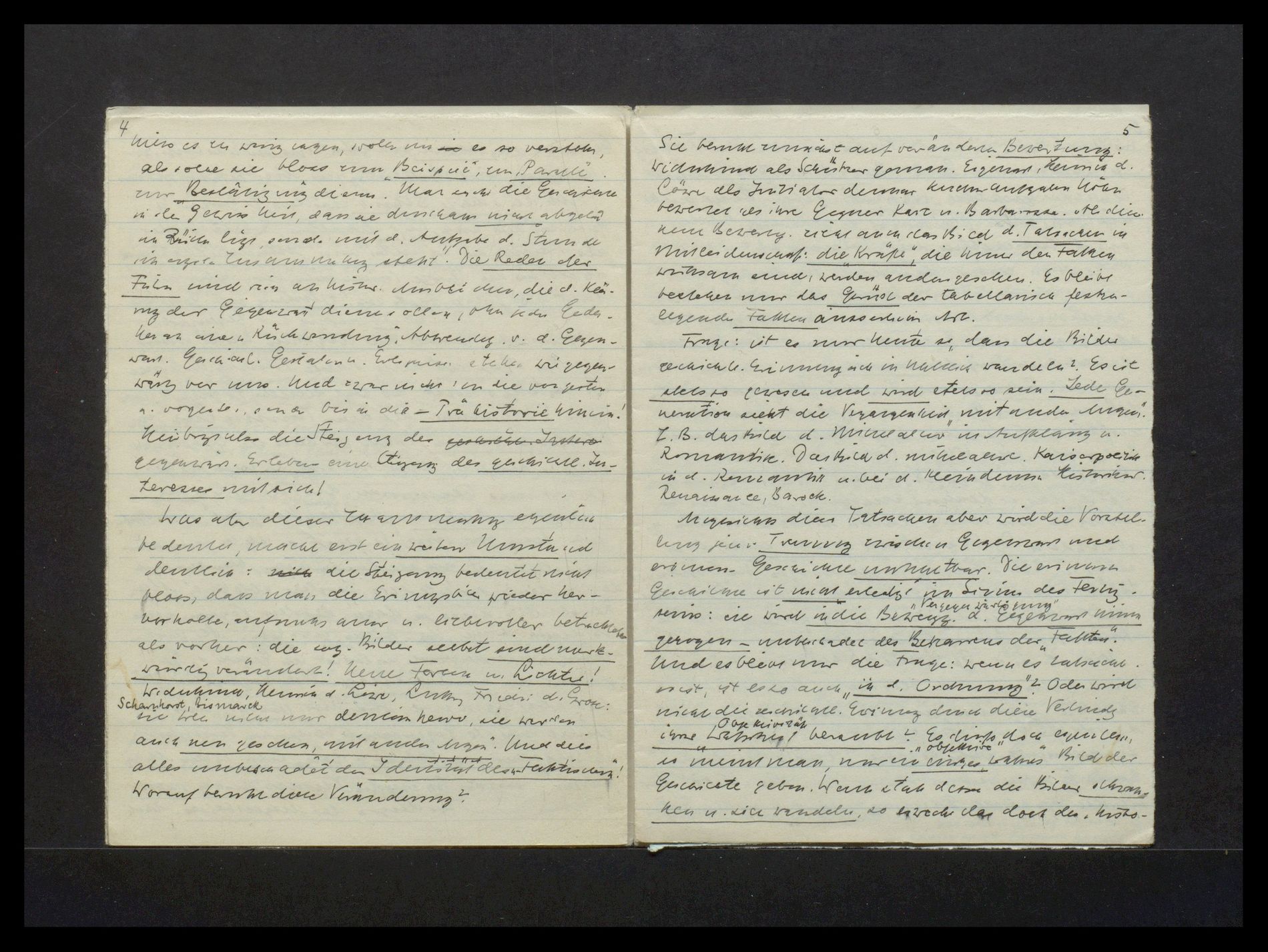

4

hiess es zu wenig sagen, wollte man es so verstehen,

als solle sie bloss zum „Beispiel“, zur „Paralelle“,

zu Bestätigung dienen. Man die Geschichte

in der Gewissheit, dass sie durchaus nicht abgelegt

im liegt, sondern mit d. Aufgabe d. Stunde

im engst. Zusammenhang steht. Die Reden der

Führer sind an histor. Anblicken, die d. Klä-

rung der Gegenwart dienen sollen, ohne jeden Gedan-

ken einer „Rückwendung“, Abwendg. v. d. Gegen-

wart. Geschichtl. Gesichter u. Ereignisse stehen wie gegen-

wärtig vor uns. Und zwar in der <.... die ...vorge..

u. vorgeste., sondern> bis in die – Prähistorie hinein!

Hier bringt also die Steigerung des geschichtl. Intere

gegenwärt. Erleben eine des geschichtl. In-

teresses mit sich!

Was aaber dieser Zusammenhang eigentlich

bedeutet, macht erst ein weiterer Umstand

deutlich: nich die Steigerung bedeutet nicht

bloss, dass man die Erinnerungsbilder wieder her-

vorholt, aufmerksamer und liebevoller betrachtet

als vorher: die sog. Bilder selbst sind merk-

würdig verändert! Neue Formen u. Lichter!

Widukind, Heinrich d. Löwe, Luther, Friedrich d. Grosse:

Scharnhorst, Bismarck

sie treten nicht nur deutlich hervor, sie werden

auch neu gesehen, mit anderen Augen. Und dies

alles unbeschadet der Identität des „Faktischen“!

Worauf beruht diese Veränderung?

5

Sie beruht zunächst auf veränderter Bewertung:

Widukind als Schützer german. Eigenart, Heinrich d.

Löwe als Initiator deutscher <.... aufgaben> höher

bewertet als ihr Gegner Karl u. Barabarossa. All diese

neue Bewertg. zieht auch das Bild d. Tatsachen in

Mitleidenschaft: die „Kräfte“, die hinter den Fakten

wirksam sind, werden anders gesehen. Es bleibt

bestehen nur das Gerüst der tabellarisch festzu-

legenden Fakten äusserlicher Art.

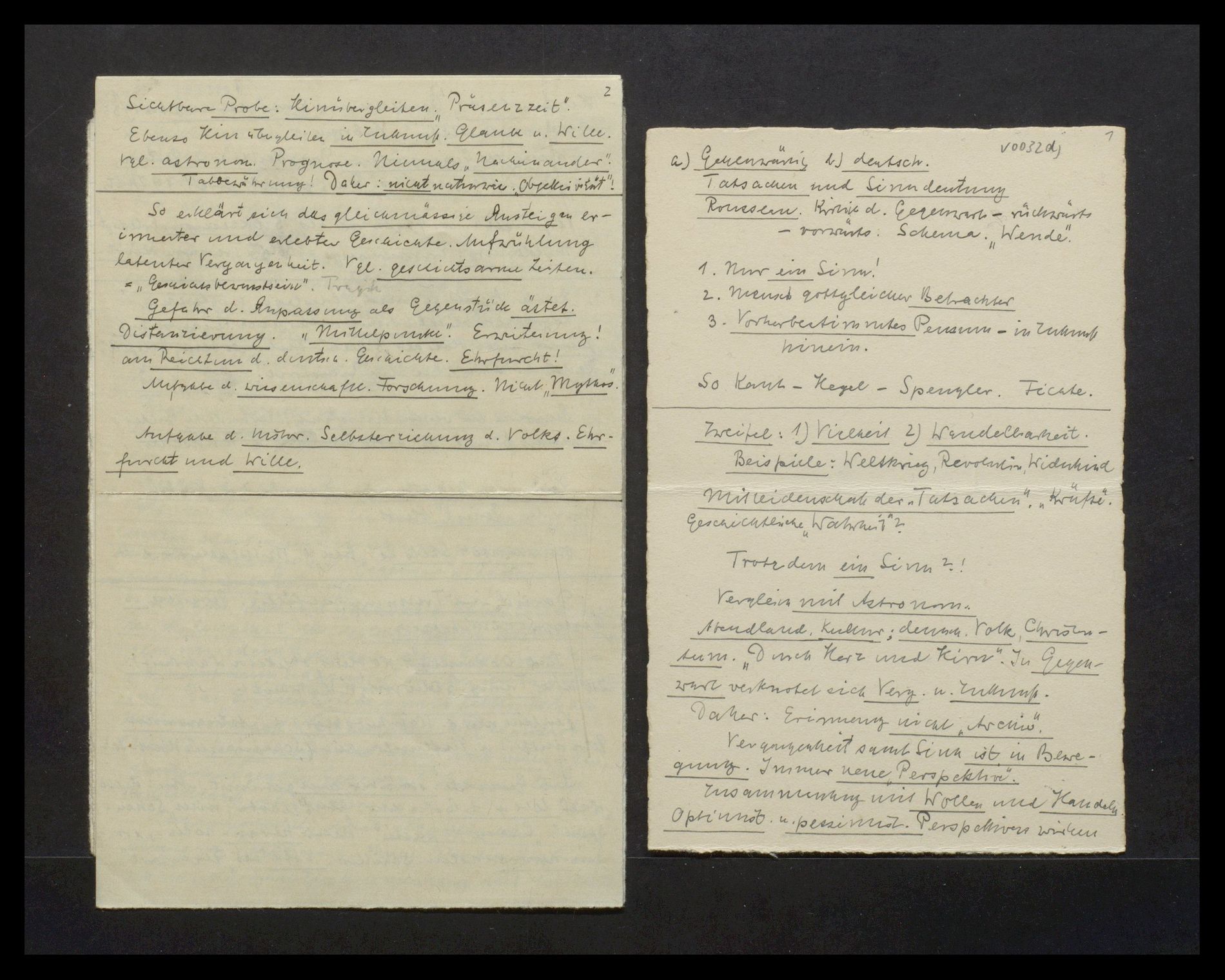

Frage: ist es nur heute so, dass die Bilder

geschichtl. Erinnerung sich in <.....> wandeln? Es ist

stets so gewesen und wird stets so sein. Jede Ge-

neration sieht die Vergangenheit „mit anderen Augen“.

Z. B. das Bild d. Mittelalters in Aufklärg. u.

Romantik. Das Bild d. mittelalterl. Kaiserpolitik

in d. Romantik u. bei d. Historiker.

Renaissance, Barock.

Angesichts dieser Tatsachen aber wird die Vorstel-

lung jener Trennung zwischen Gegenwart und

erinner. Geschichte unhaltbar. Die erinnerte

Geschichte ist nicht erledigt im Sinne des Fertig-

„Vergegenwärtigung“

seins: sie wird in die Bewegg. d. Gegenwart hinein-

gezogen – unbeschadet des Beharrens der „Fakten“.

Und es bleibt nur die Frage: wenn es tatsächl.

so ist, ist es so auch „in d. Ordnung“? Oder wird

nicht die geschichtl. Erinnerung durch diese Verbindg.

Objektivität

ihrer Wahrheit beraubt?Es dürfte doch eigentlich,

„objektive“

so meint man, nur ein einziges „wahres“ Bild der

Geschichte geben. Wenn statt dessen die Bilder schwan-

ken u. sich wandeln, so erweckt das doch den „histo-

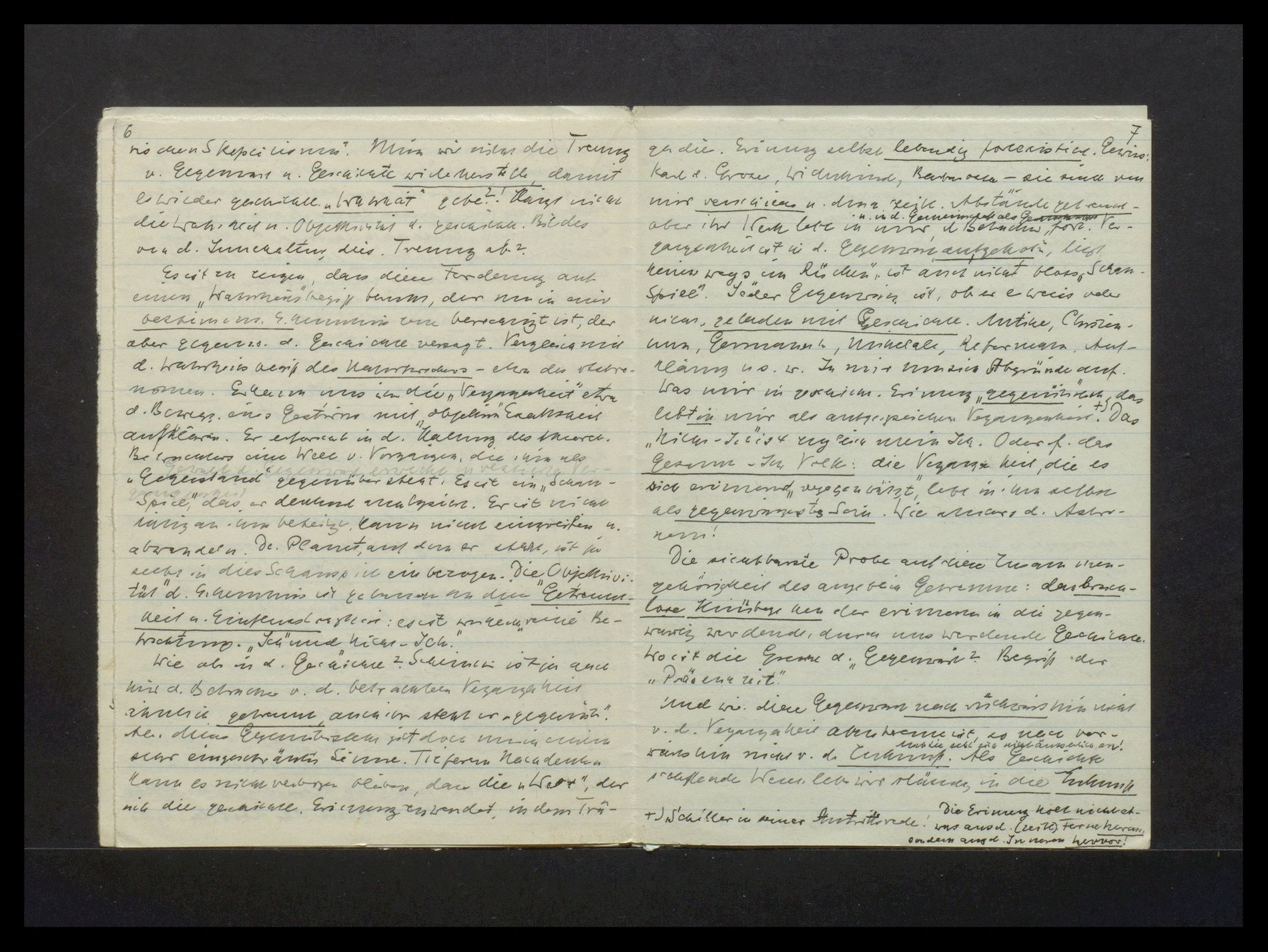

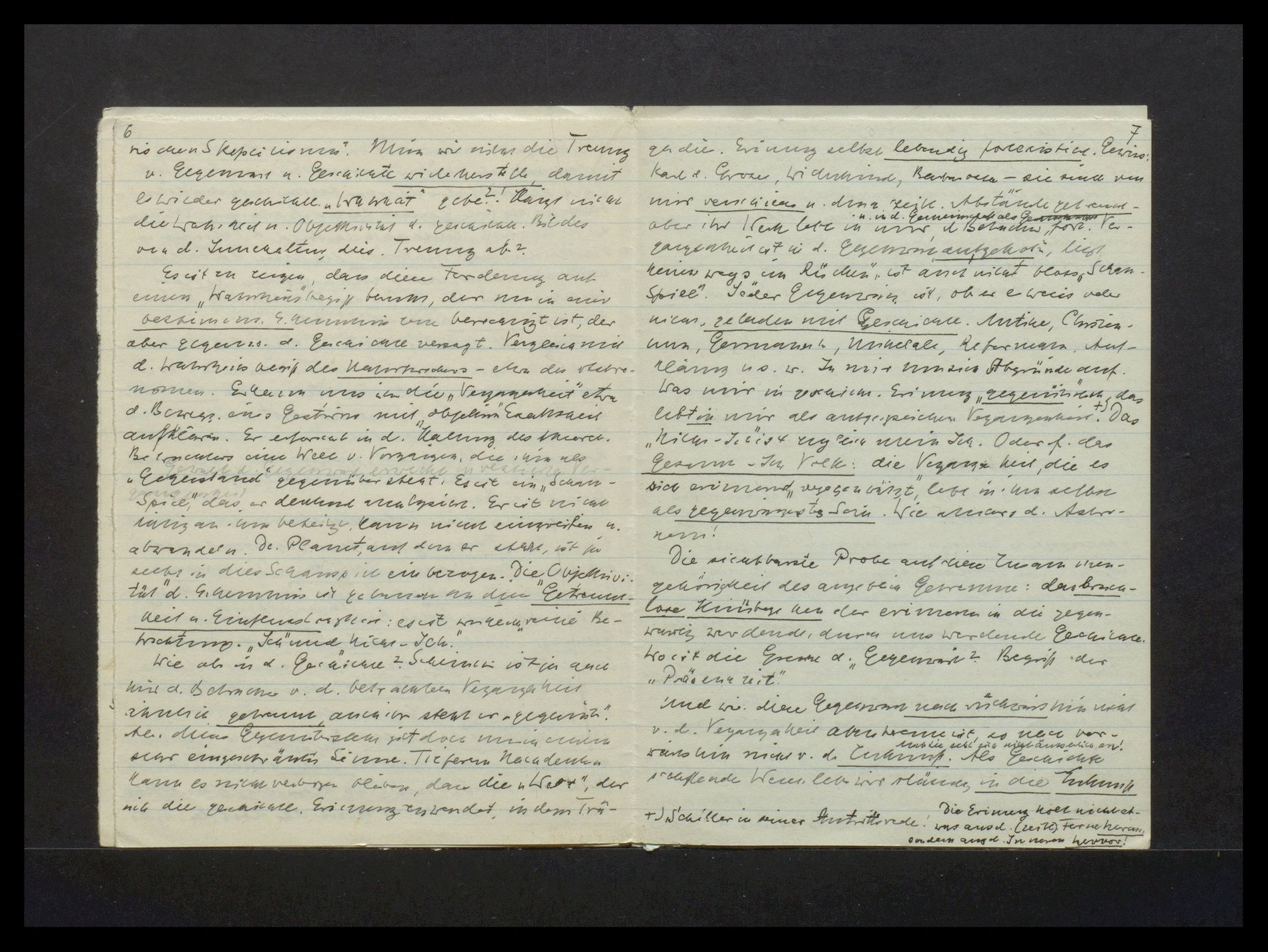

6

rischen Skeptizismus“. die Trenng

v. Gegenwart u. Geschichte wiederherstellen, damit

es wieder geschichtl. „Wahrheit“ gebe? Hängt nicht

die Wahrheit u. Objektivität d. geschichtl. Bildes

von d. Innehaltung dies. Trenng ab?

Es ist zu zeigen, dass diese Forderung auf

einen „Wahrheits“begriff beruht, der nur in einer

bestiment. Erkenntnis <...> berechtigt ist, der

aber gegenw. d. Geschichte versagt. Vergleichen wir

d. Wahrheitsbegriff des Naturforschers – etwa des <...-

...>. Er kann uns über die „Vergangenheit“ etwa

d. Bewegg. eines Gestrins mit „objektiver“ Exaktheit

aufklären. Er erforscht in d. Haltung des theoret.

Betrachtens eine Welt v. Vorgängern, die, ihm als

Gewalt d. Gegenwart erweckt investierte Ver-

„Gegenstand“ gegenübersteht. Es ist ein „Schau-

gangenheit

Spiel“, das er denkend analysiert. Er ist nicht

tätig an ihm beteiligt, kann nicht eingreifen u.

abwandeln. Der Planet, auf dem er steht, ist ja

selbst in dies Schauspiel einbezogen. Die „Objektivi-

tät“ d. Erkenntnis ist gebunden an dieser Getrennt-

heit u. : es ist wirklich „reine“ Be-

trachtung. „Ich“ und „Nicht-Ich“.

Wie aber in d. Geschichte? Scheinbar ist ja auch

hier d. Betrachter v. d. betrachteten Vergangenheit

ähnlich getrennt, auch ihr steht er „gegenüber“.

Aber dieses Gegenüberstellen gilt doch menschlich

sehr eingeschränkten Sinne. Tieferem Nachdenken

kann es nicht verborgen bleiben, dass die „Welt“, der

sich die geschichtl. Erinnerung zuwendet, in dem Trä-

7

ger die. Erinnerg. selbst lebendig

aber ihr Werk lebt in mir, d. Betrachter, fort. Ver-

gangenheit ist in d. Gegenwart , liegt

keineswegs im Rücken, ist auch nicht bloss „Schau-

Spiel“. Jeder ist, ob er es weiss oder

nicht, geladen mit Geschichte. Antike, Christen-

tum, Germanen, <....>, Reformen, Auf-

klärung usw. In mir tun sich Abgründe auf.

Was mir in geschichtl. Erinnerg. „gegenüber“ , das

lebt in mir als aufgespeicherte Vergangenheit. +) Das

„Nicht-Ich“ ist zugleich mein Ich. Oder f. das

Gesamt-Ich Volk: die Vergangenheit, die es

sich erinnert, „vergegenwärtigt“, lebt in ihm selber

als gegenwärtigstes Sein. Wie d. Astro-

nom!

Die sichtbarste Probe auf diese Zusammen-

gehörigkeit des angeblich getrennten: das bruch-

lose Hinübergehen der erinnerten in die gegen-

wärtig werdend, durch uns werdende Gegenwart.

Wo ist die Grenze d. „Gegebwart“? Begriff der

„Präsenzzeit“.

Und wie diese Gegenwart nach rückwärts hin nicht

v. d. Vergangenheit abzutrennen ist, so nach vor-

<...>. sie sachlich sich nicht äusserlich an!

wärts hin nicht v. d. Zukunft. Als Geschichte

schaffende Wesen leben wir <....> in die Zukunft

+) Schiller in seiner Antrittsrede! Die Erinnerung holt nicht et-

was aus d. (zeitl.) Ferne heraus,

sondern aus d. Innern hervor!

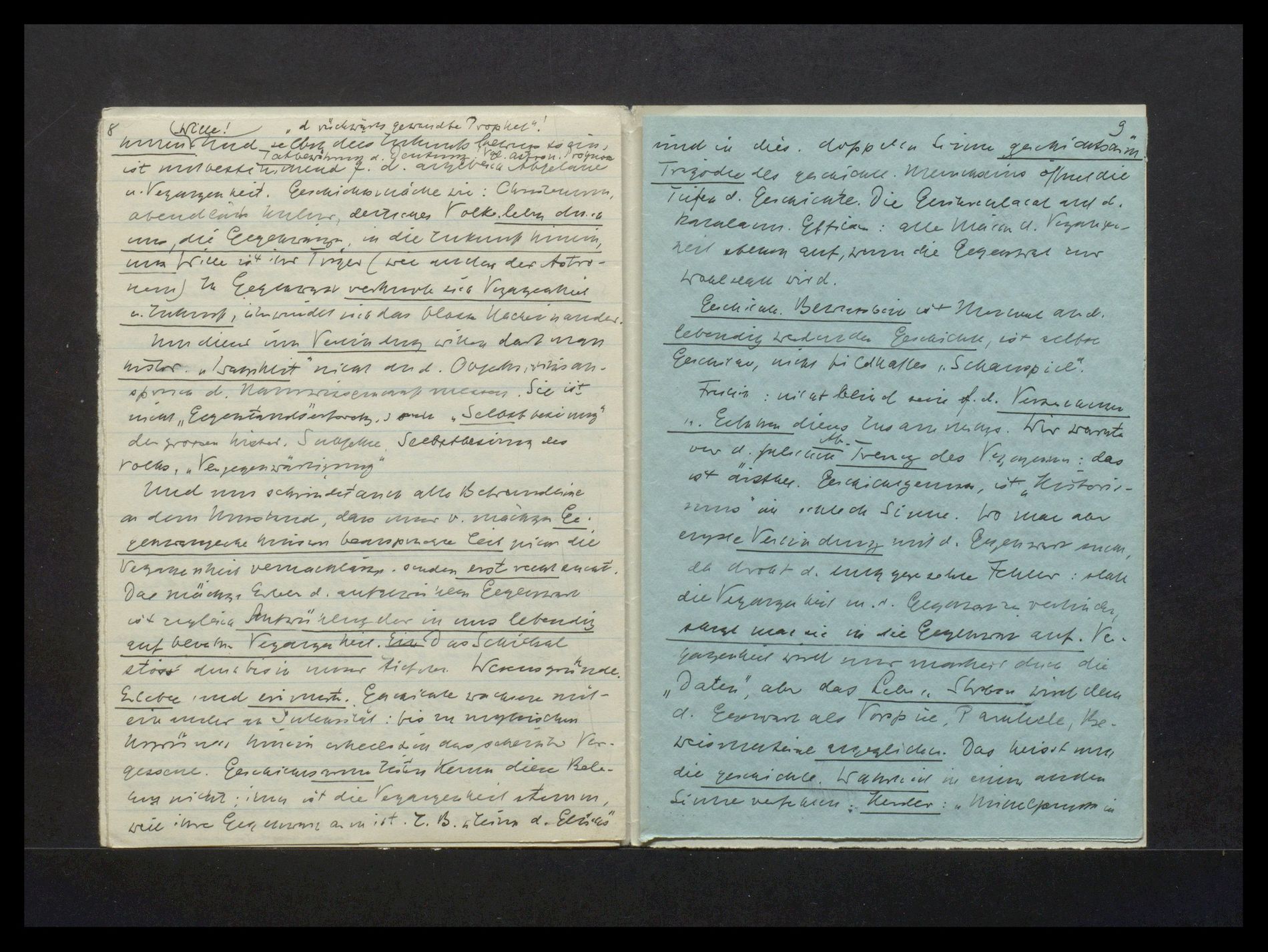

8

„d rückwärts gewandte Prophet“!

hinein. Wille! Und selbst dies Zukunftsbewusstsein,

Tatbewährung d. Deutung! Vgl. Astron. Prognose

ist mitbestimmend f. d. angeblich

u. Vergangenheit. >Geschichts...> wie: Christentum,

abendländ. <....>, deutsches Volk, leben durch

und, die Gegenwärtigen, in die Zukunft hinein,

uns Wille ist ihr Träger (wie anders der Astro-

nom) In Gegenwart sich Vergangenheit

u. Zukunft>, überwindet sich das blosse Nacheinander.

Um dieses <... Verein..g> wirken darf man

histor. „Wahrheit“ nicht an d. Objektivitätsan-

spruch der Naturwissenschaft messen. Sie ist

nicht „Gegenstands“erforschg., <...> „Selbstbesinnung“

der grossen histor. Subjekte. Selbstbesinnung des

Volks, „Vergegenwärtigung“

Und nund auch alle

an dem Umstand, dass nur v. mächtige <...zu> beanspruchte Zeit <....> die

Vergangenheit vernachlässigt, sondern erst recht sucht.

Das mächtige Erbe d. Gegenwart

ist zugleich Aufwühlung der in uns lebendig

aufbewahrten Vergangenheit. Ein Das Schicksal

stösst durch bis in unser tiefsten Wesensgründe.

Erlebete und erinnerte. wachsen mit-

einander an Intensität: bis zu

<....> hinein erhellt sie das scheinbar Ver-

gessene. Geschichtsarme Zeiten kennen diese nicht: ihnen ist die Vergangenheit stumm,

weil ihre Gegenwart arm ist. Z.B. „Zeiten d. Glücks“

9

sind in dies. doppelten Sinn „geschichtsarm“.

Tragödie des geschichtl. Menschseins öffnet die

Tiefen d. Geschichte. Die . alle Mächte d. Vergangen-

heit <....> auf, wenn die Gegenwart zur

wird.

Geschicht. Bewusstsein ist an d.

lebendig werdende Geschichte, ist selbst

Geschichte, nicht bildhaftes „Schauspiel“.

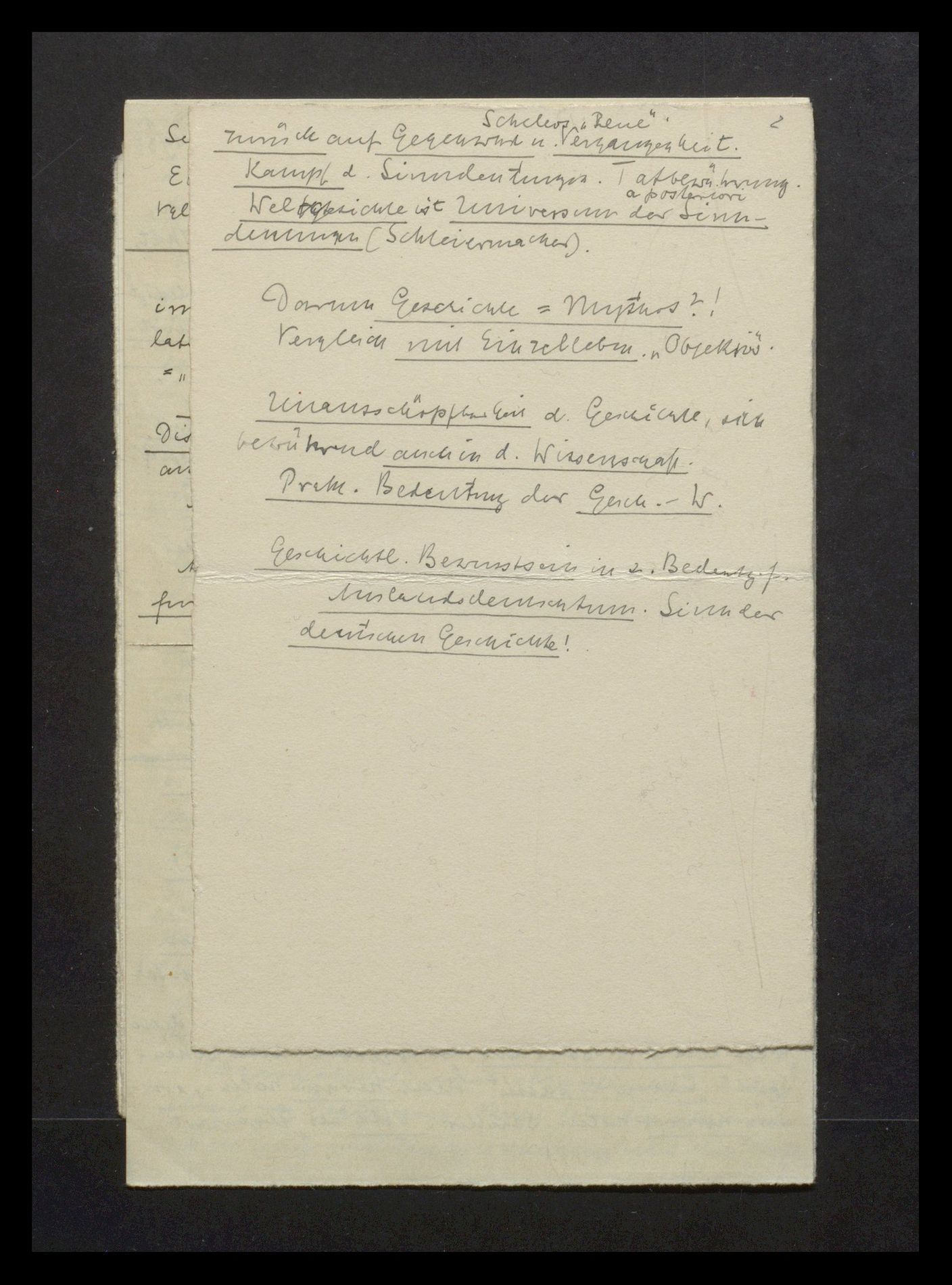

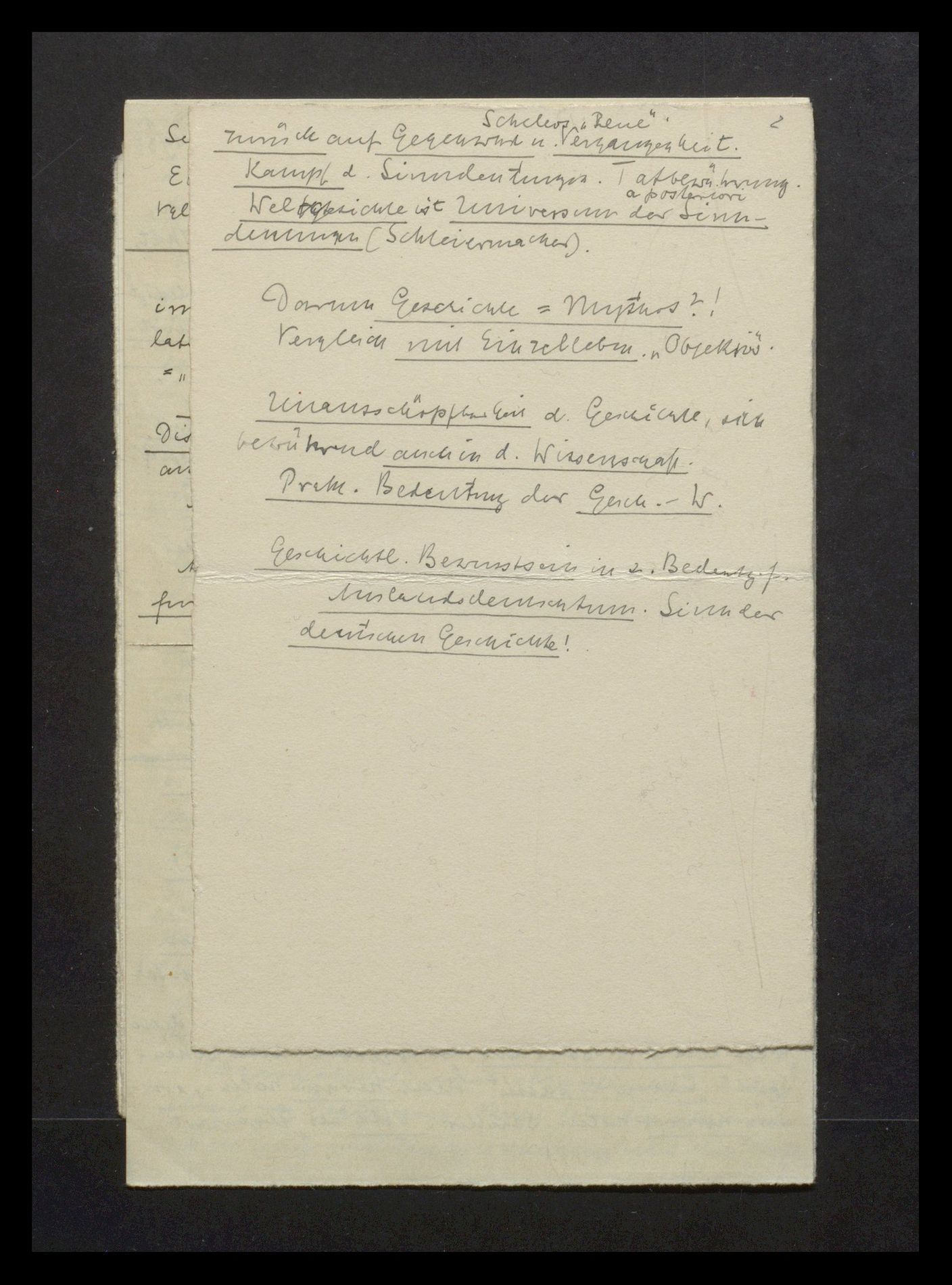

Freilich: nicht blind sein f. d.

u. dieses Zusammenhangs. Wir warnten

vor d. falschen Trenng des Vergangenen: das

ist ästhet. Geschichtsgenuss, ist „Historis-

mus“ im schlech Sinne. Wo man aber

engste Verbindung mit d. Gegenwart sucht,

da droht d. <.....> Fehler: statt

die Vergangenheit m. d. Gegenwart zu verbinden,

<....> man sie in die Gegenwart auf. Ver-

gangenheit wird nur durch die

„Daten“, aber das Leben u. Streben wird dem

d. Gegenwart als Vorspiel, <....>, Be-

weismaterial angeglichen. Das heisst ,

die geschichtl. Wahrheit in einem anderen

Sinne verfehlen. Herder: „ in

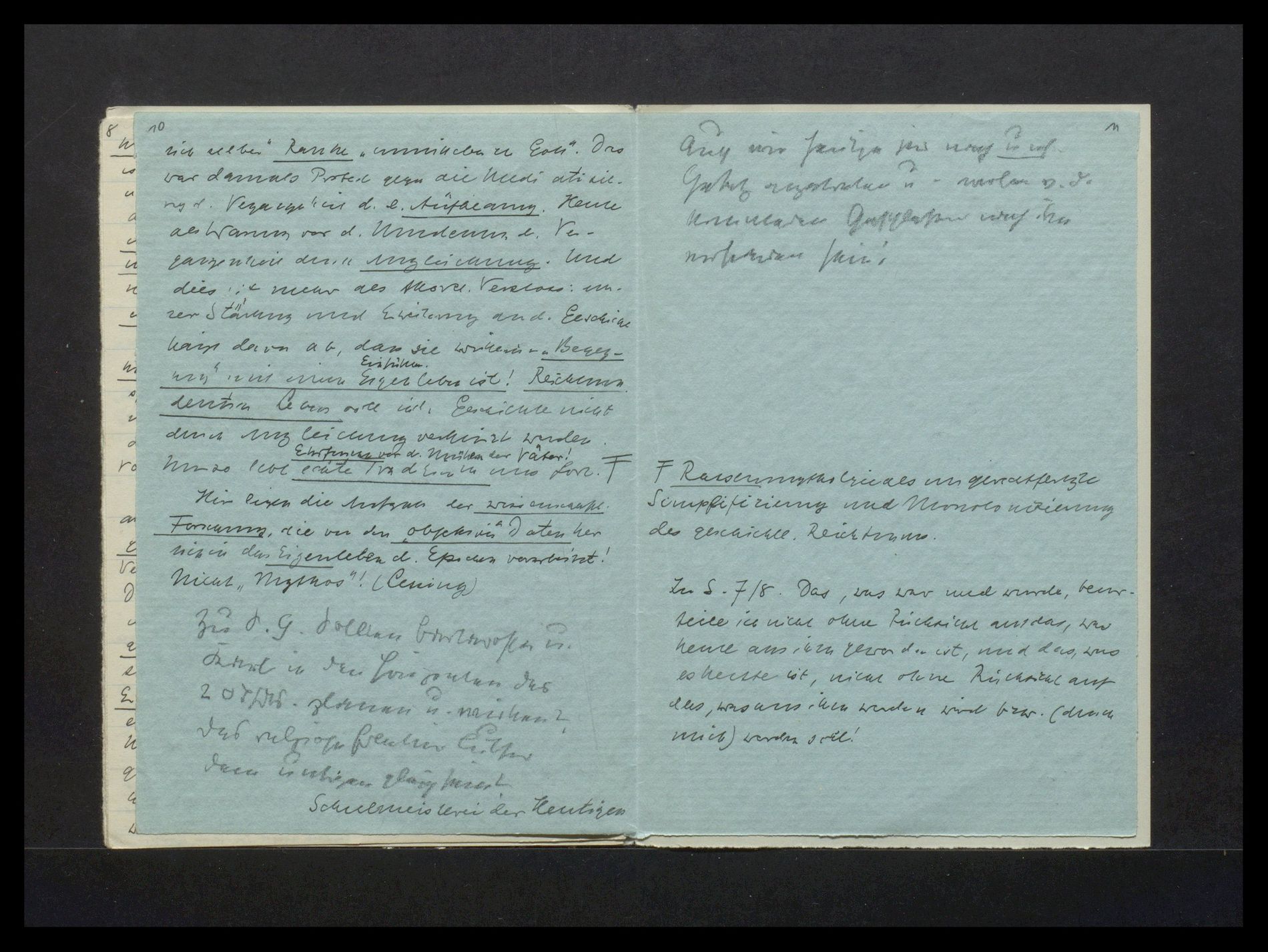

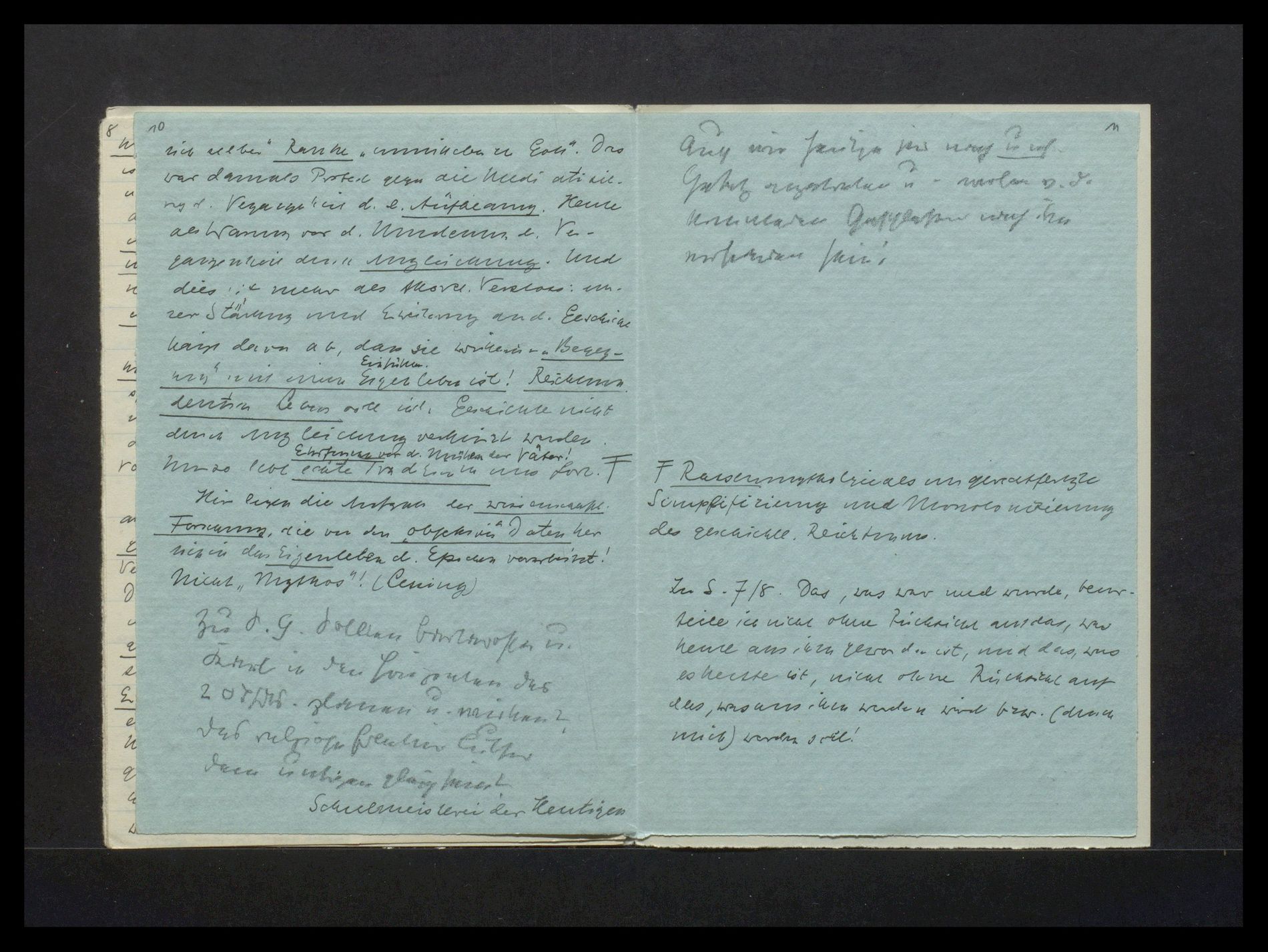

10

sich selber“ Ranke „unmittelbar zu Gott“. Das

war damals Protest gegen die <.....sie-

rg> d. Vergangenheit d. e. Aufklärung. Heute

als Warnung vor d. <....> d. Ver-

gangenheit durch Angleichung. Und

dies ist mehr als theoret. Verstoss: un-

ter Stärkung und Erweiterung an d. Geschichte

hängt davon ab, dass sie wirklich „Begeg-

Einfühlen

nung“ mit einem Eigenleben ist! Reichtum

deutschen Lebens soll in d. Geschichte nicht

durch Angleichung verkürzt werden.

Ehrfurcht vor d. Mühen d. Väter!

Nur so lebt echte Tradition in uns fort. |=

Hier liegen die Aufgaben der wissenschaftl.

Forschung, die von den „objektiven“ Daten her

sich in das Eigenleben d. Epochen verarbeitet!

Nicht „Mythos“! (Lessing)

Zu S. 9 Barbarossa u.

Karl in den <....> des

20. Jhdts. planen u. wirken?

Das religiöse <.... Luther>

dem unsrigen ?

Schulmeisterei der Heutigen

11

Auch wir Heutigen sind nach uns.

Gesetz angetreten u. wolen v. d.

kommenden Geschlechtern nach ihn

<....> sein!

|= Rassenmythologie als ungerechtfertigte

Simplifizierung und Monolonisierung

des geschichtl. Reichtums.

Zu S. 7/8. Das, was war und wurde, beur-

teile ich nicht ohne Rücksicht auf das, was

es heute ist, nicht ohne Rücksicht auf

das, was aus ihm werden wird bzw. (durch

mich) werden soll!

V 0032b

1

Sinn der Geschichte.

Spezifisch gegenwärtige und spezifisch deutsche

Frage. Scheinbare Sinnlosigkeit d. Gegenwart und d.

deutsch. Gesamtschicksals. Andere fragen mach d. „Sinn

d. Lebens“, d. „menschl. Daseins“ u.ä.

Unterschiede zwischen dem Tatsachenbestand d. Ge-

schichte u. d. „Sinndeutung“. Scheinbar getrennte Über-

legungen. Historie u. Geschichtsphilosophie.

Beginn d. Fragestellung seit Roussau (Voraussetzg.:

die christl.-transcendente Deutung ist fraglich ge-

worden) Schon hier ist d. Zweifel an Sinn u. Wert, die

Voraussetzung. Man geht aus von d. angezweifelten

Gegenwart und fragt zurück nach d. Vergangenheit.

Woher der .? Aber sogleich auch Blick auf

die noch nicht „Geschichte“!

Zukunft. Wie der ? Das dreigliedrige Sche-

ma entsteht, in dem immer die Gegenwart die

„Wende“, d. Knotenpunkt bedeutet. „Krisenbewusst-

sein“ als Grundlage. Wie stark ist es heute!

Schon hier zwei grundlegende Befunde: 1) Es

gibt nur einen Gesamtsinn, einen „Text“ zu

enträtseln. Er ist darin Gott gleich. Freilich: nur

Spengler.

der durch tieferes Wissen bevorzugte Mensch. Die Mas-

se verwirklicht durch ihr Tun den Sinn, ohne ihn

zu wissen. Vergleich der einen Satz stellenden Men-

schen. 3) der Sinn ist vorherbestimmt und ist ein

abzuarbeitendes „Pensum“, Programm! Entweder

göttliche Bestimmung oder Kausale bzw. logische Not-

wendigkeit. Die Zukunft gehört hinzu!

Diese Grundzüge kehren in d. Reihe d. Geschichts-

deuter immer wieder. V. |