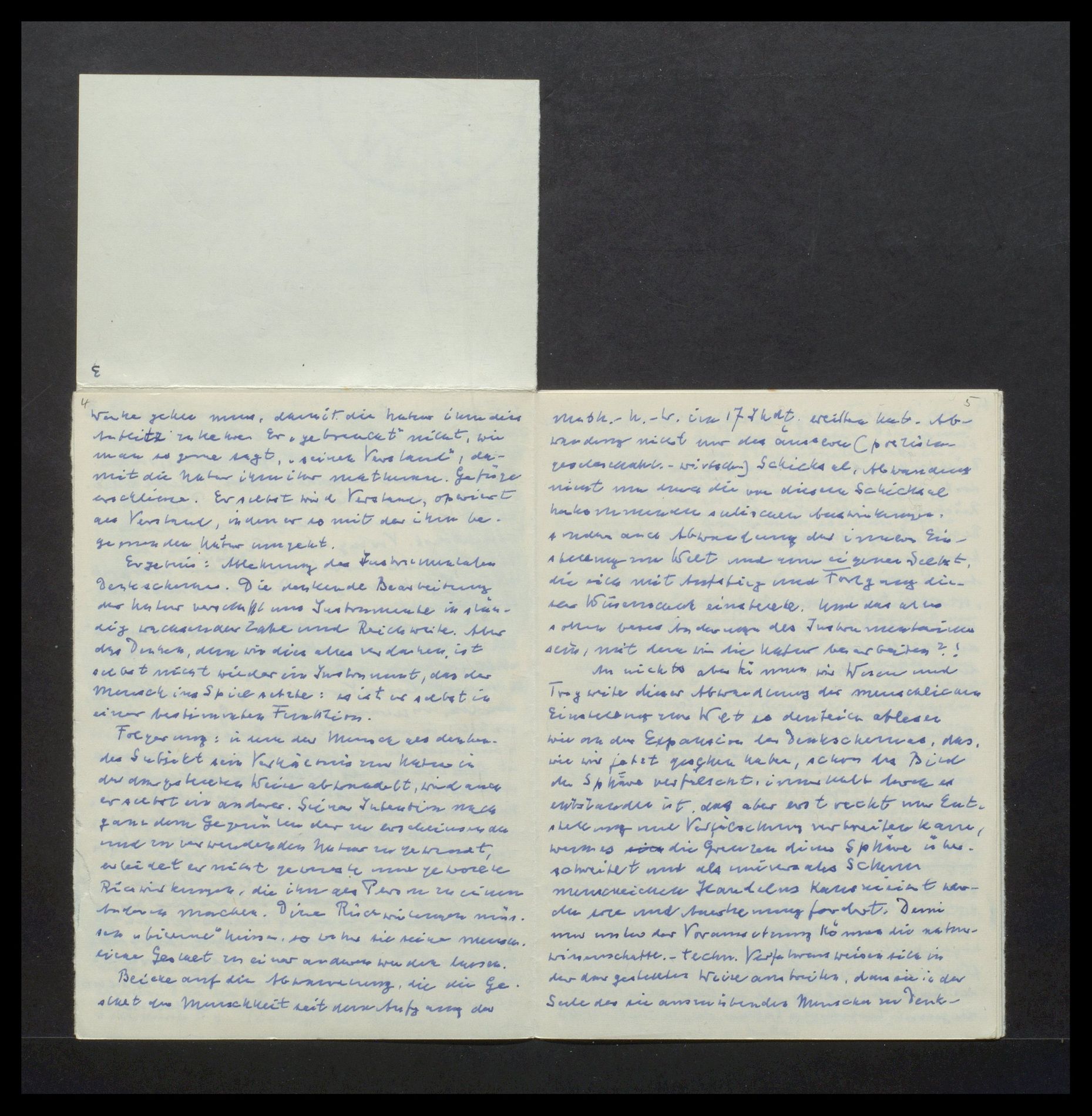

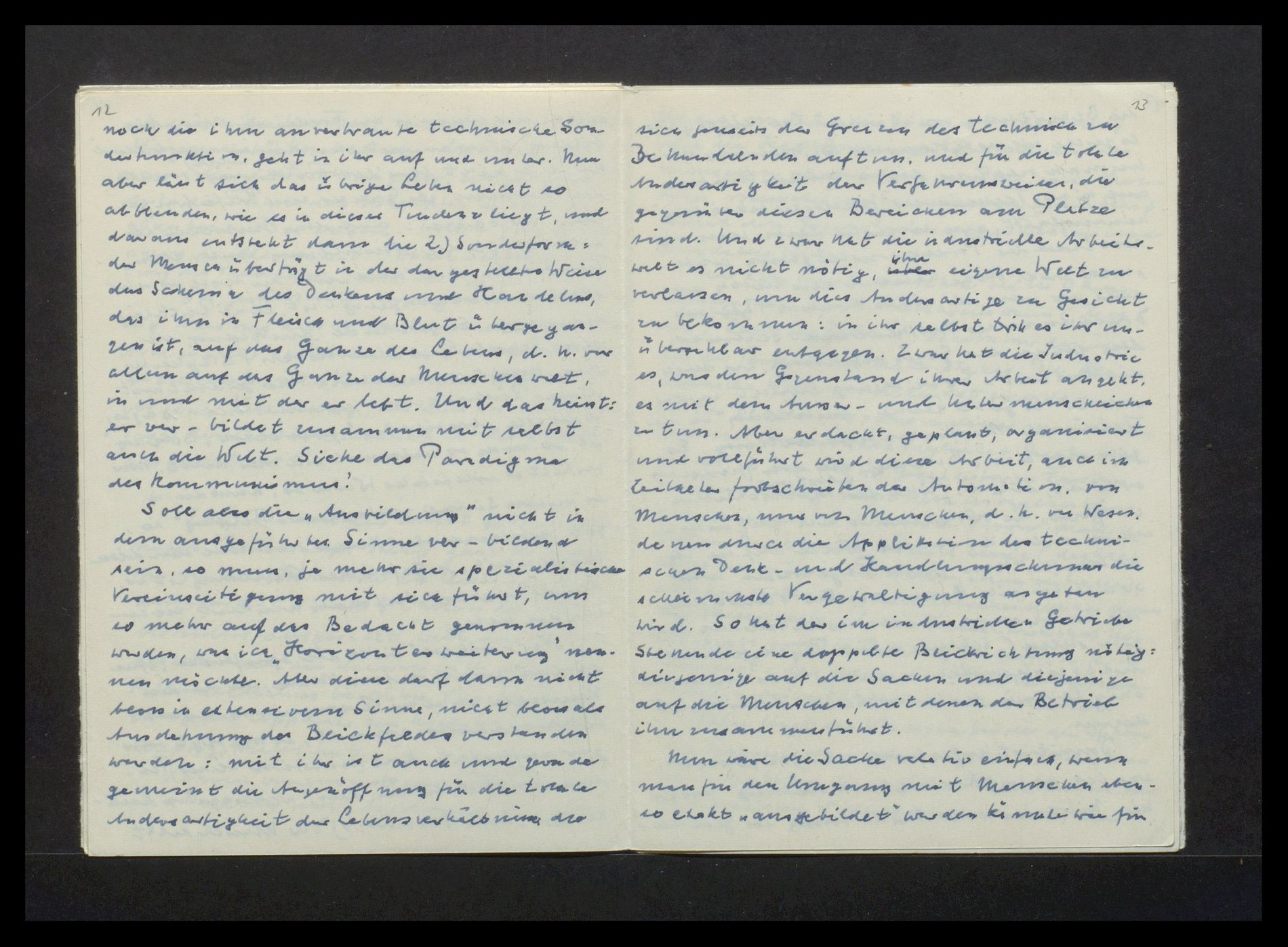

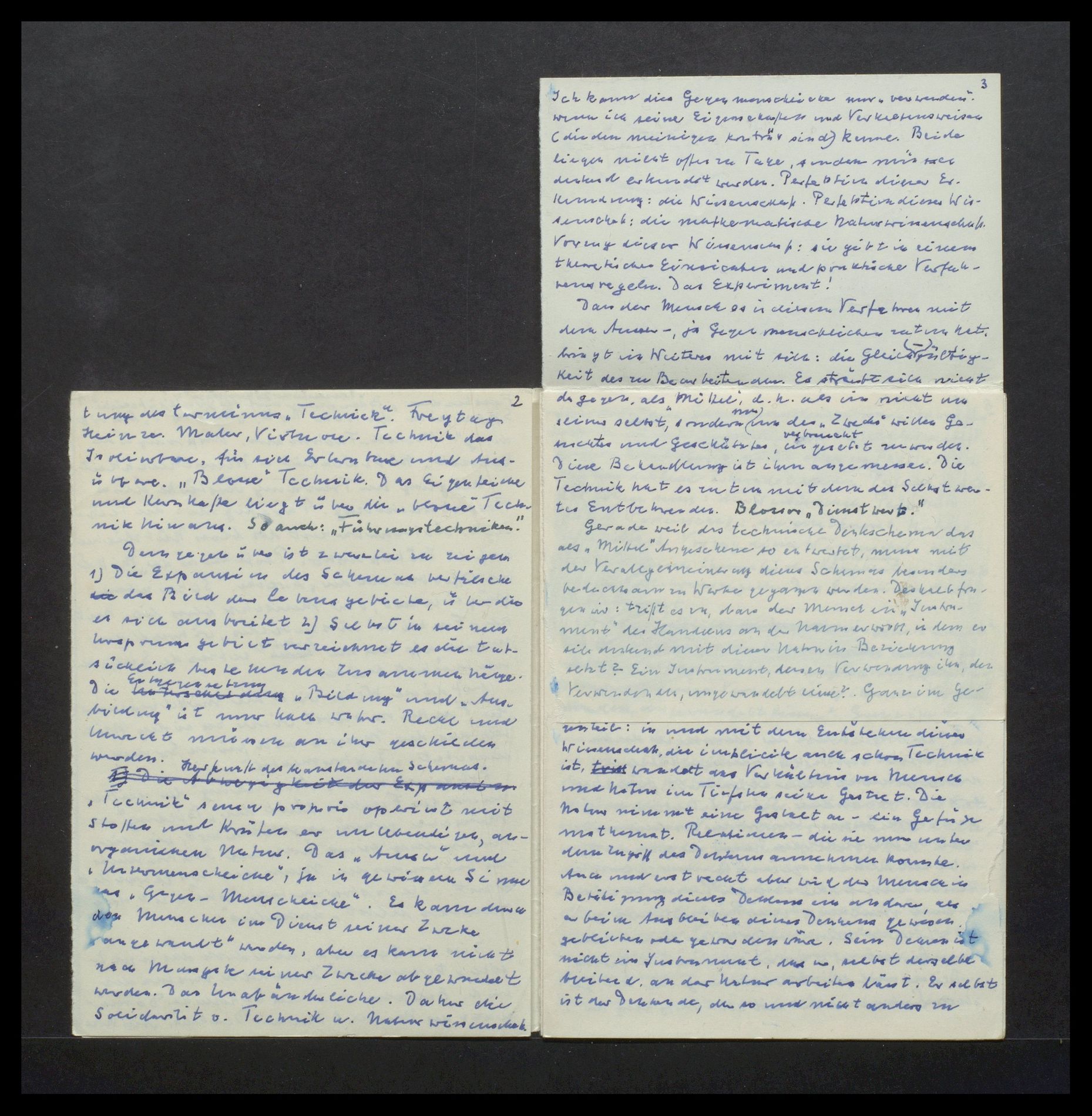

| Bemerkungen | Dokumentenabschrift: V 0026a

1960

Titelseite

„Bildung“ und „Ausbildung“ („Weiterbildung“)

Baden-Baden 1960

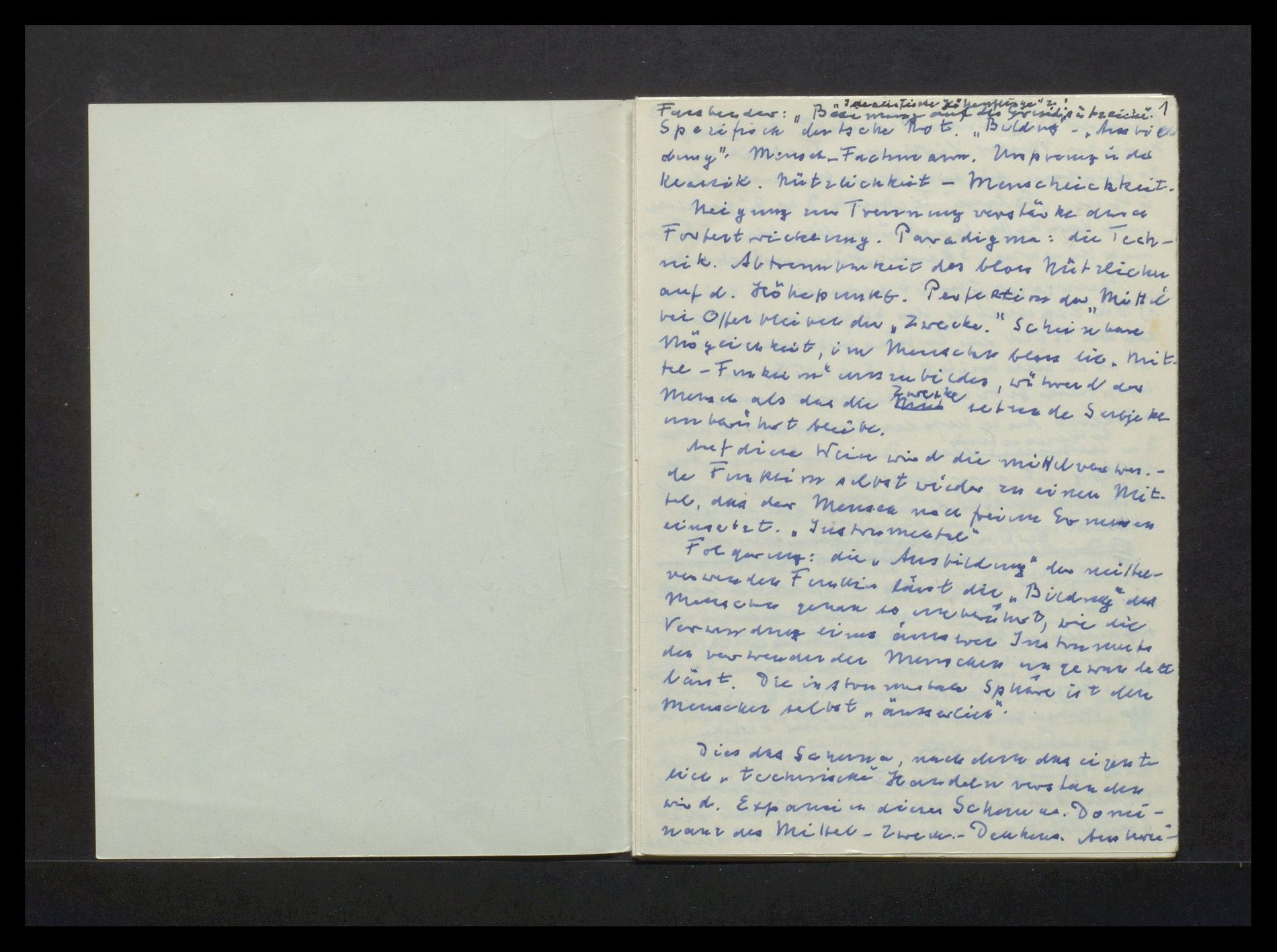

1

„Idealistische Höhenflüge“?!

Fassbender: „Besinnung auf das Grundsätzliche“.

Spezifisch deutsche Art. „Bildung“ – „Ausbil-

dung“. Mensch – Fachmann. Ursprung in der

Klassik. Nützlichkeit – Menschlichkeit.

Neigung zur Trennung verstärkt durch

Fortentwicklung. Paradigma: die Tech-

nik. Abtrennbarkeit des bloss Nützlichen

auf d. Höhepunkt. Perfektion der „Mittel“

bei Offenbleiben der „Zwecke“. Scheinbare

Möglichkeit, im Mensch bloss die „Mit-

tel-Funktion“ umzubilden, während der

Mensch, als das die Zwecke setzende Subjekt

unberührt bleibt.

Auf diese Weise wird die mittelwerden-

de Funktion selbst wieder zu einem Mit-

tel, das der Mensch nach freiem Ermessen

einsetzt. „Instrumental“

Folgerung: die „Ausbildung“ der mittel-

verwendenden Funktion lässt die „Bildung des

Menschen genau so unberührt, wie die

verwendung eines äusseren Instruments

den verwendenden Menschen ungewandelt

lässt. Die instrumentale Sphäre ist den

Menschen selbst „äusserlich“.

Dies das Schema, nach dem das eingent-

lich „technische“ Handeln verstanden

wird. Expansi dieses Schemas. Domi-

nanz des Mittel-ZWeck-Denkens. Ausbrei-

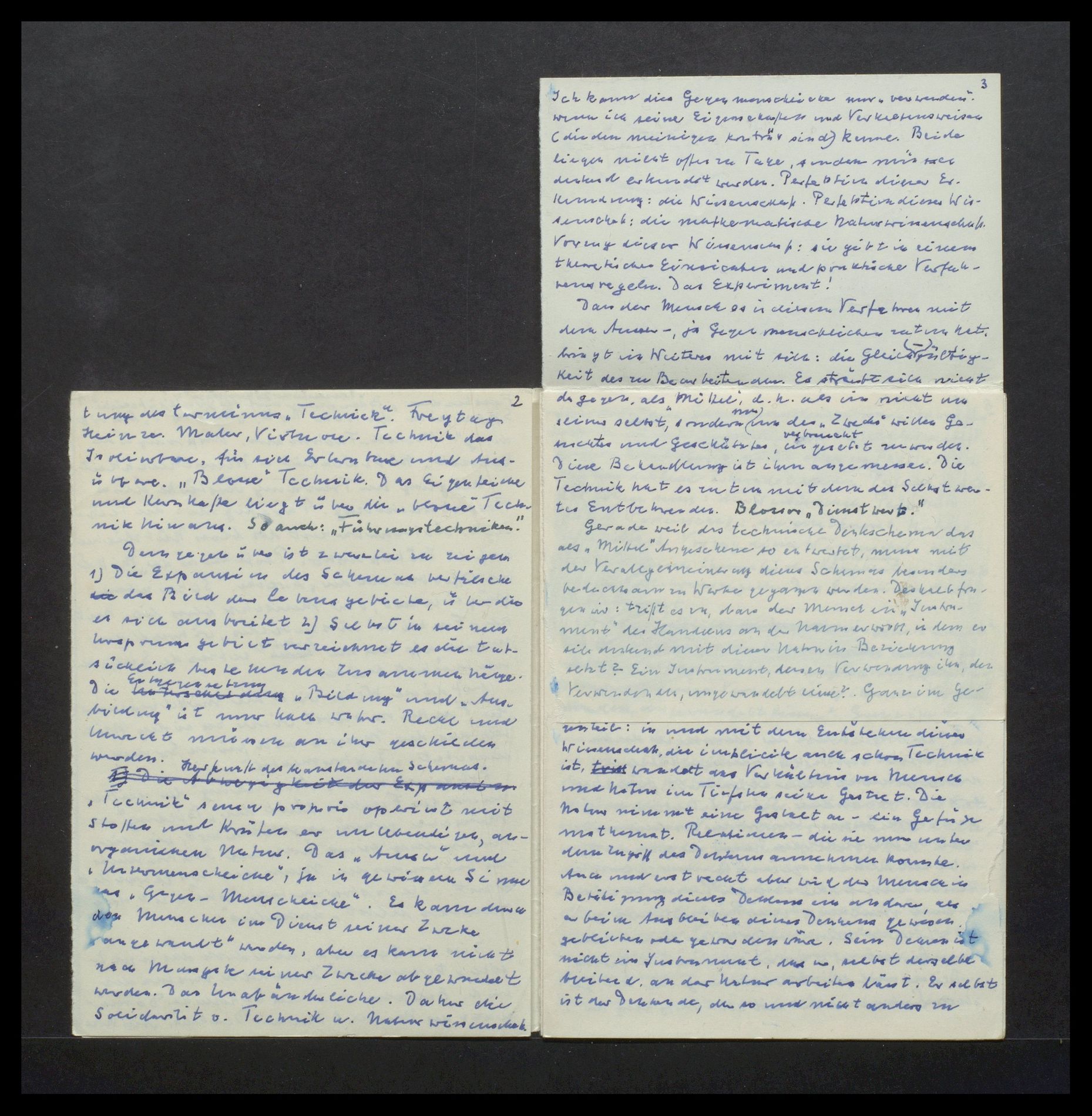

2

tung des terminus „Technik“. Freytag.

Heinze. Maler, Virtuose. Technik das

Isolierbare, für sich Erlernbare und Aus-

übbare. „Blosse“ Technik. Das Eigentliche

und Kernhafte liegt über die „blosse“ Tech-

nik hinaus. So auch: „Führungstechniken“.

Demgegenüber ist zweierlei zu zeigen

1) Die Expansion des Schemas verfälscht

das Bild der Lebensgebiete, über die

es sich ausbreitet 2) Selbst in seinem

Ursprungsgebiet verzeichnet es die tat-

sächlich bestehenden Zusammenhänge.

Entgegensetzung

Die Unterscheidung „Bildung und „Aus-

bildung“ ist nur halb wahr. Recht und

Unrecht müssen an ihr geschieden

werden.

Herkunft des beanstandeten Schemas.

I) Die Abhängigkeit der Expansion

„Technik“ operiert mit

Stoffen und Kräften er unlebendigen, an-

organischen Natur. Das „“ und

„Unmenschliche“, ja in gewissem Sinne

das „Gegen-Menschliche“. Es kann durch

den Menschen im Dienst seiner Zwecke

umgewandelt werden, aber es kann nicht

nach Massgabe seiner Zwecke abgewandelt

werden. Das Unabänderliche. Daher die

Solidarität v. Technik u. Naturwissenschaft.

3

Ich kann dies Gegenmenschliche nur „verwenden“,

wenn ich seine Eigenschaften und Verhaltensweisen

(die den meinigen konträr sind) kenne. Beide

liegen nicht offen zu Tage, sondern müssen

deutend erkundet werden. Perfektion dieser Er-

kundung: die Wissenschaft. Perfektion dieser Wis-

senschaft: die mathematische Naturwissenschaft.

Vorzug dieser Wissenschaft: sie gibt in einem

theoretischen Einsichten und praktische Verfah-

rensregeln. Das Experiment!

Dass der Mensch es in deisem Verfahren mit

dem Ausser-, ja Gegenmenschlichen zu tun hat,

bringt ein Weiteres mit sich: die Gleich-gültig-

keit des zu Bearbeitenden. Es sträubt sich nicht

dagegen, als „Mittel“, d.h. als im nicht um

seiner selbst, sondern nur um des „Zwecks“ willen Ge-

verbraucht

suchtes und Geschätztes, eingesetzt zu werden.

Diese Behandlung ist ihm angemessen. Die

Technik hat es zu tun it dem den Selbstwer-

tes Entbehrenden. Blosser „Dienstwert“.

Gerade weil das technische Denkschema das

als „Mittel“ Angesehene so entwertet, muss mit

der Verallgemeinerung dieses Schemas besonders

bedachtsam zu Werke gegangen werden. Deshalb fra-

gen wir: trifft es zu, dass der Mensch ein „Instru-

ment“ des Handelns an der Natur erwirbt, in dem er

sich <....> mit dieser Natur in Beziehung

setzt? Ein Instrument, dessen Verwendung ihn, den

Verwendenden, umgewandelt <....>? Ganz im Ge-

genteil: in und mit dem Entstehen dieser

Wissenschaft, die implicite auch schon Technik

ist, tritt wandelt das Verhältnis von Mensch

und Natur im Tiefsten seiner Gestalt. Die

Natur nimmt eine Gestalt an – ein Gefüge

mathemat. Relationen – die sie nun unter

dem Zugriff des annehmen konnte.

Auch und erst recht aber wird der Mensch in

Betätigung dieses Denkens ein anderer, als

er beim Ausbleiben dieses Denkens gewesen,

geblieben oder geworden wäre. Sein Denken ist

nicht ein Instrument, das er, selbst derselbe

bleibend, an der Natur arbeiten lässt. Er selbst

ist der Denkende, der so und nicht anders zu

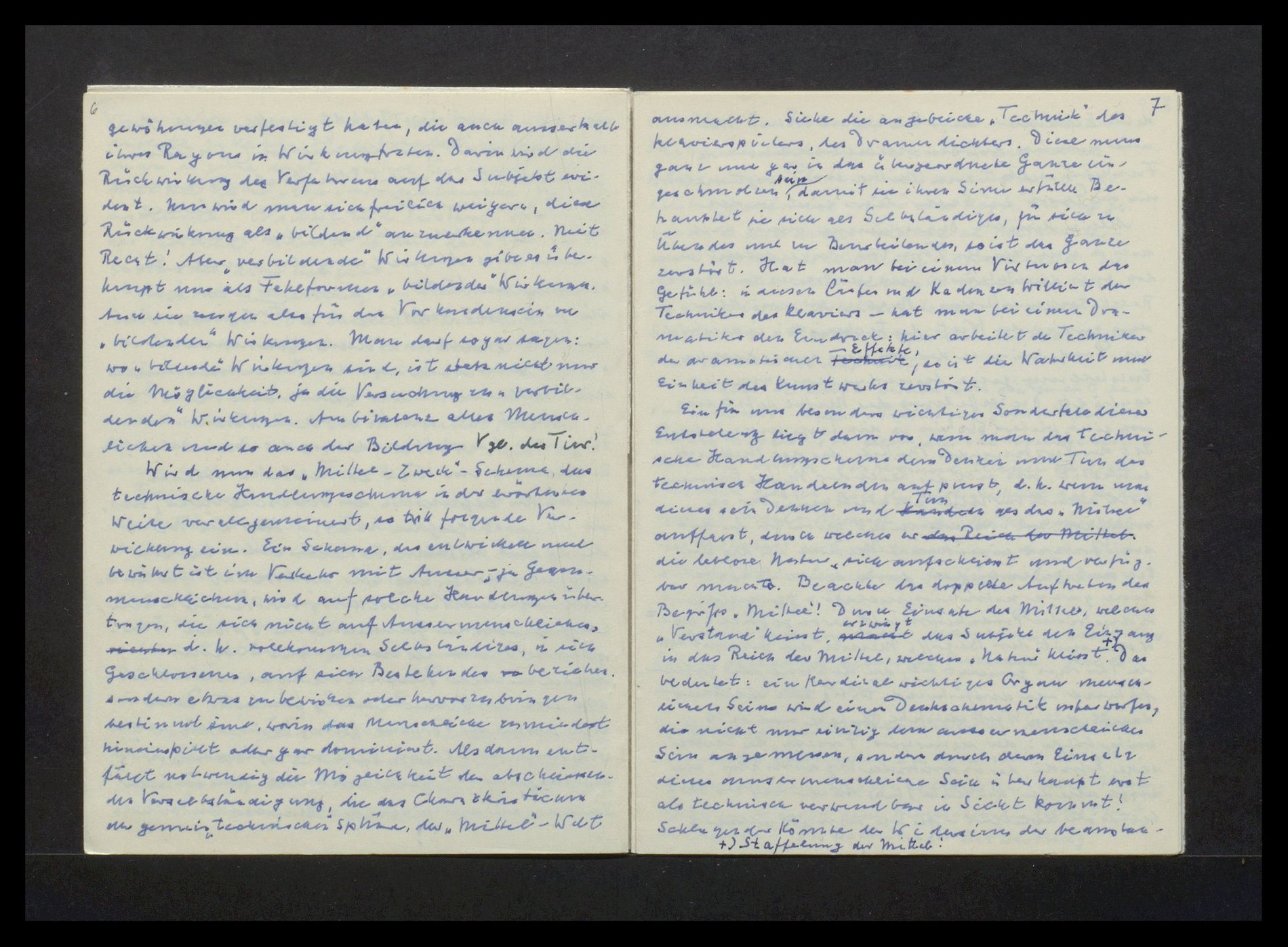

4

Werke gehen muss, damit die Natur ihm dies

Anblitz zu kehren Er „gebraucht“ nicht, wie

man es gerne sagt, „seinen Verstand“, da-

mit die Natur ihm ihr mathemat. Gefüge

erschliesse. Er selbst wird Verstand, operiert

als Verstand, in den er so mit der ihm be-

gegnenden Natur umgeht.

Ergebnis: Ablehnung des Instrumentalen

Denkschemas. Die denkende Bearbeitung

der Natur verschafft uns Instrumente in stän-

dig wachsender Zahl und Reichweite. Aber

das Denken, dem wir dies alles verdanken, ist

selbst nicht wieder ein Instrument, das der

Mensch ins Spiel setzte: es ist er selbst in

einer bestimmten Funktion.

Folgerung: in dem der Mensch als denken-

des Subjekt sein Verhältnis zur Natur in

der Weise abwandelt, wird auch

er selbst ein anderer. Seiner Intention nach

ganz dem Gegenüber der zu erschliessenden

und zu verwendenden Natur zu gewandt,

erleidet er nicht gewusste und gewollte

R+ckwirkungen, die ihn als Person zu einem

Anderen machen. Diese Rückwirkungen müs-

sen „Bildend“ heissen, so <...> sie seine mensch-

liche Gestalt zu einer anderen werden lassen.

Blicke auf die , die die Ge-

stalt der Menschheit seit dem Aufgang der

5

math.-N.-W. im 17. Jhdt. erlitten hat. Ab-

wendung nicht nur des äusseren (politisch-

gesellschaftl.-wirtsch.) Schicksal, Abwendung

nimt man durch die von diesem Schicksal

herkommenden seelischen Auswirkungen.

sondern auch Abwandung der inneren Ein-

stellung zur Welt und zum eigenen Selbst,

die sich mit Aufstieg und Fortgang die-

ser Wissenschaft einstellte. Und das alles

sollen bloss Änderungen des Instrumentarillen

sein, mit dem wir die Natur bearbeiten?!

An nichts aber können wir Wesen und

Tragweite dieser Abwandlung der menschlichen

Einstellung zur Welt so deutlich ablesen

wie an der Expansion des Denkschemas, das,

wie wir jetzt gesehen haben, schon das Bild

der Sphäre verfälscht, innerhalb <...> es

entstanden ist, das aber erst recht nur Ent-

stellung und Verfälschung verbreiten kann,

wenn es die Grenzen dieser Sphäre über-

schreitet und als universales Schema

menschlichen Handelns wer-

den soll und Anerkennung fordert. Denn

nur unter der Voraussetzung können die natur-

wissenschaftl.-techn. Verfahrensweisen sich in

der dargestellten Weise ausbreiten, dass sie in der

Seele der sie auszuübenden Menschen zu Denk-

6

gewöhnungen verfestigt haben, die auch ausserhalb

ihres in Wirkung treten. Darin wird die

Rückwirkung des Verfahrens auf das Subjekt evi-

dent. Nur wird man sich freilich weigern, diese

Rückwirkung als „bildend“ anzuerkennen. Mit

Recht! Aber „verbildende“ Wirkungen gibt es über-

haupt nur als Fehlformen „bildender“ Wirkungen.

Auch sie zeugen also für das Vorhandensein von

„bildenden“ Wirkungen. Man darf sogar sagen:

wo „bildende“ Wirkungen sind, ist stets nicht nur

die Möglichkeit, ja die Versuchung zu „verbil-

denden“ Wirkungen. Ambivalenz alles Mensch-

lichen und so auch der Bildung. Vgl. das Tier!

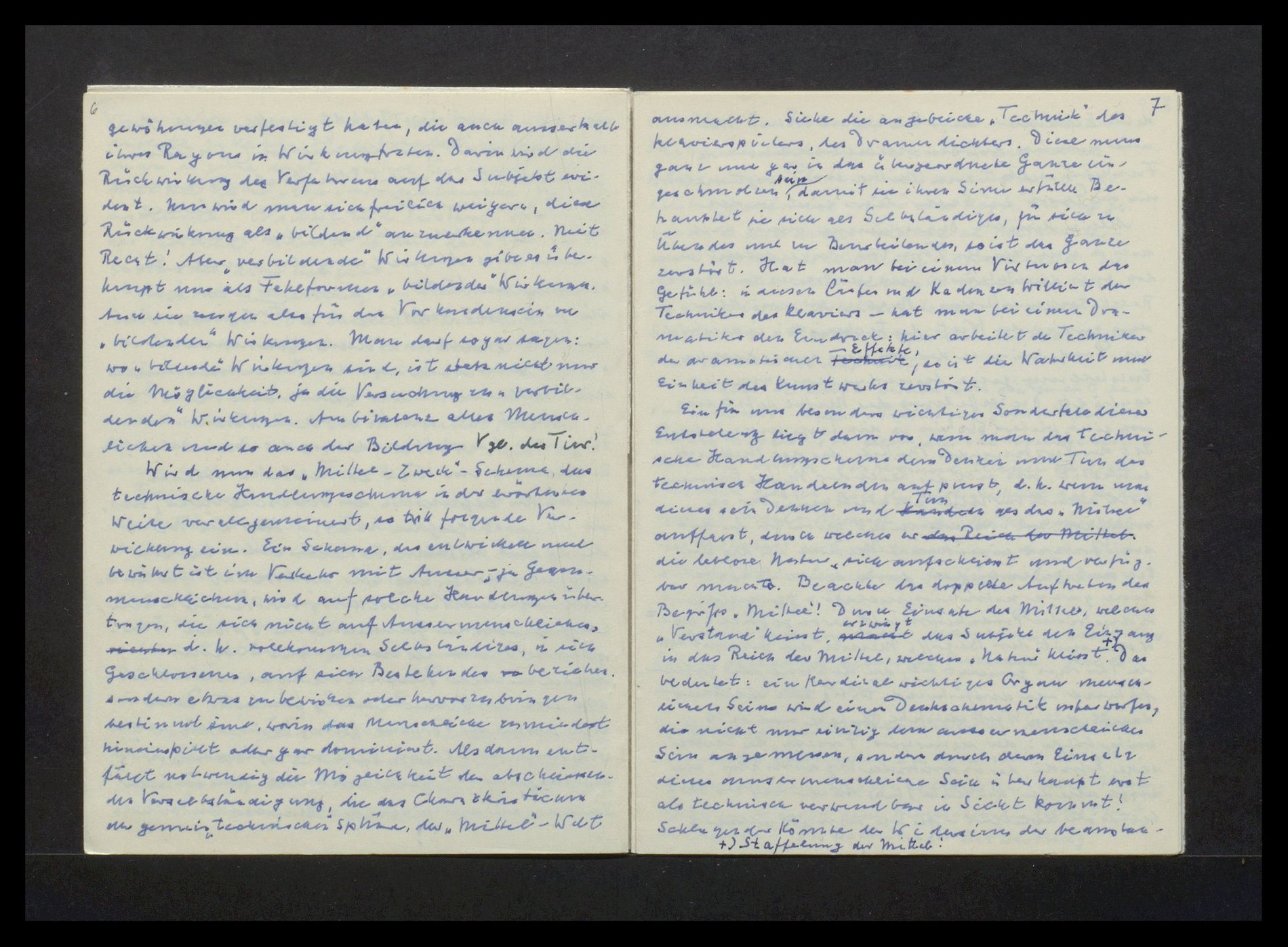

Wird nun das „Mittel-Zweck“-Schema, das

technische Handlungsschema in der erörterten

Weise verallgemeinert, so tritt folgende Ver-

wicklung ein. Ein Schema, das entwickelt und

bewährt ist im Verkehr mit Ausser- ja Gegen-

menschlichem, wird auf solche Handlungen über-

tragen, die sich nicht auf Aussermenschliches,

d.h. vollkommen Selbständiges, in sich

Geschlossenes, auf sich Bestehendes bezieht,

sondern etwas zu bewirken oder hervorzubringen

bestimmt sind, worin das Menschliche zumindest

hineinspielt oder gar dominiert. Als dann ent-

fällt notwendig die Möglichkeit der abschliessen-

den Verselbständigung, die das Charakteristicim

der gemein „technischen“ Sphäre, der „Mittel“-Welt

7

ausmacht. Siehe die angebliche „Technik“ des

Klavierspielers, des Dramendichters. Diese muss

ganz und gar in das übergeordnete Ganze ein-

geschmolzen sein, damit sie ihren Sinn erfüllt Be-

hauptet sich sich als Selbständiges, für sich zu

Übendes und zu Beurteilendes, so ist das Ganze

zerstört. Hat man bei einem Virtuosen das

Gefühl: in diesen Läufen und Kadenzen brilliert der

Techniker des Klaviers – hat man bei einem Dra-

matiker den Eindruck: hier arbeitet der Techniker

der dramatischen Effekte, so ist die Wahrheit und

Einheit des Kunstwerkes zerstört.

Ein für uns besonders wichtiger Sonderfall dieser

Entstellung liegt dann vor, wenn man das Techni-

sche Handlungsschema dem Denken und Tun des

technisch Handelnden aufprent, d.h. wenn man

dieses sein Denekn und Tun als das „Mittel“

auffasst, durch welches er das Reich der Mittel

die leblose Natur sich aufschliesst und verfüg-

bar machte. Beachte das doppelte Auftreten des

Begriffs „Mittel“! Durch Einsatz des Mittels, welches

„Verstand“ heisst, erzwingt das Subjekt den Eingang

in das Reich der Mittel, welches „Natur“ heisst. +) Das

bedeutet: ein kardinalwichtiges Organ mensch-

lichen Seins wird einer Denkschematik unterworfen,

die nicht nur <....ig> dem aussermenschlichen

Sein angemessen, sondern durch deren Einsatz

dieses aussermenschliche Sein überhaupt erst

als technisch verwendbar in Sicht kommt!

Schlagender könnte der Widersinn der beanstan-

+) Staffelung der Mittel:

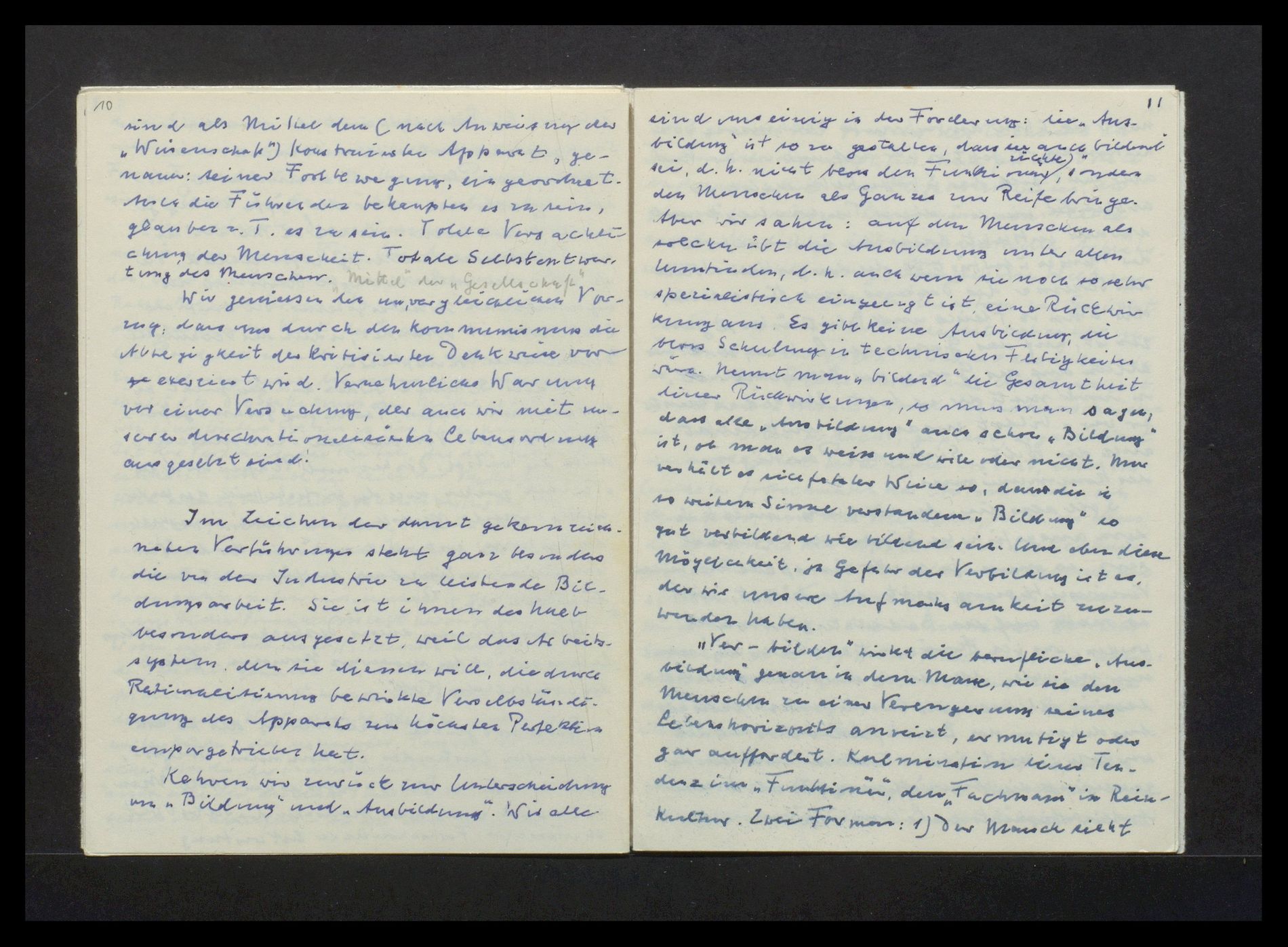

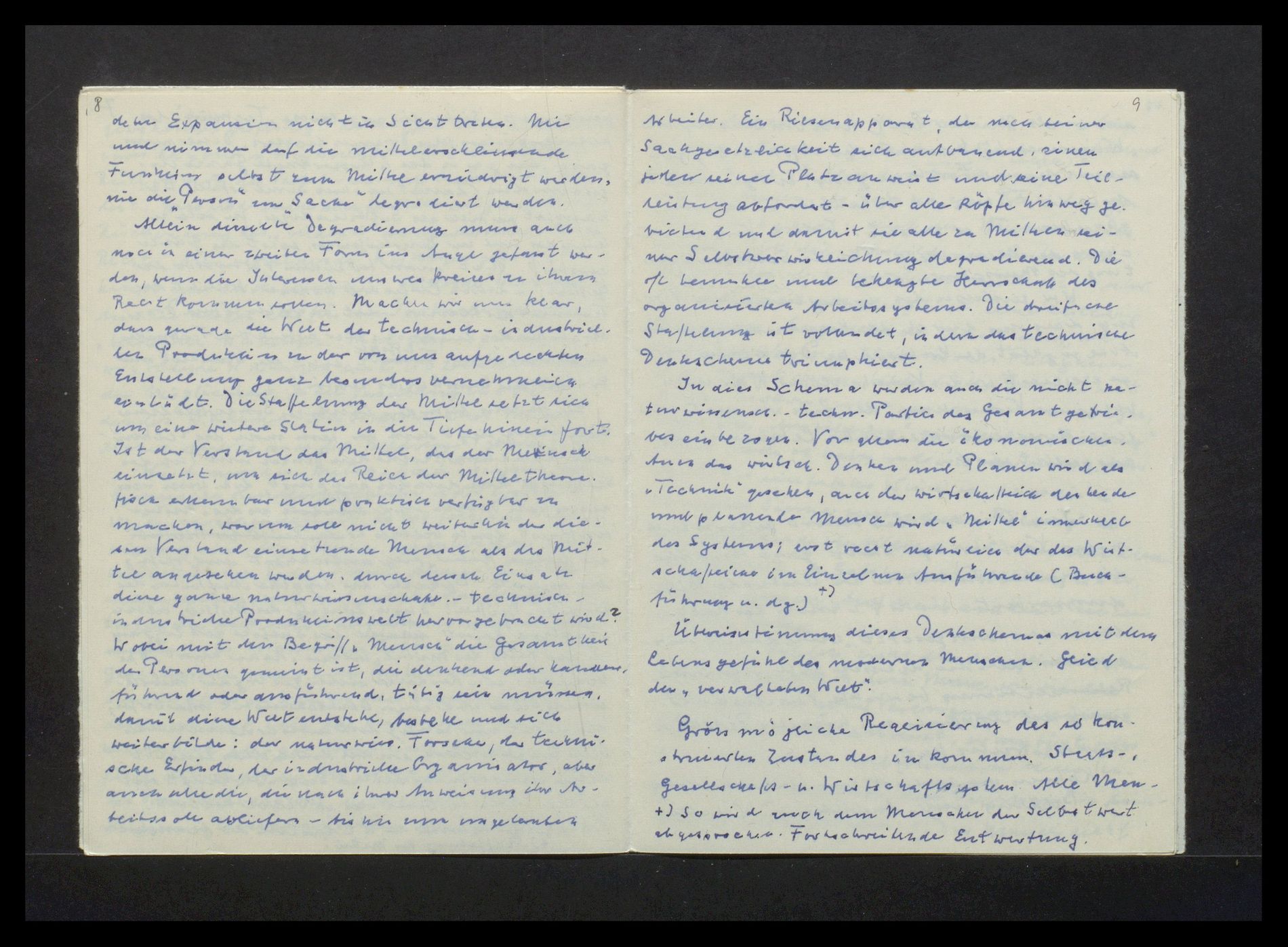

8

deten Expansion nicht in Sicht treten. Nie

und nimmer darf die mittelerschliessende

Funktion selbst zum Mittel erniedrigt werden,

nie die „Person“ zur Sache degradiert werden.

Allein dieselbe Degradierung muss auch

noch in einer zweiten Form ins Auge gefasst wer-

den, wenn die Interessen unseres Kreises zu ihrem

Recht kommen sollen. Machen wir uns klar,

dass gerade die Welt der technisch-industriel-

len Produktion zu der von uns aufgedeckten

Entstellung ganz besonders vernehmlich

einlädt. Die Staffelung der Mittel setzt sich

um eine weitere Station in die Tiefe hinein fort.

Ist der Verstand das Mittel, das der Mensch

einsetzt, um sich das Reich der Mittel theore-

tisch erkennbar und praktisch verfügbar zu

machen, warum soll nicht weiterhin der die-

sen Verstand einsetzende Mensch als das Mit-

tel angesehen werden, durch dessen Einsatz

diese ganze naturwissenschaftl.-technisch-

industrielle Produktonswelt hervorgebracht wird?

Wobei mit dem Begriff „Mensch“ die Gesamtheit

der Personen gemeint ist, die denkend oder handelnd,

führend oder ausführend, tätig sein müssen,

damit diese Welt entstehe, bestehe und sich

weiterbilde: der naturwiss. Forscher, der techni-

sche Erfinder, der industrielle Organisator, aber

auch alle die, die nach ihrer Anweisung ihr Ar-

beitssoll abliefern – bis hin zum ungelernten

9

Arbeiter. Ein Riesenapparat, der nach seiner

Sachgesetzlichkeit sich aufbauend, einen

jeden seiner Platz anweist und seine Teil-

leistung abfordert – über alle Köpfe hinweg ge-

bietend und damit sie alle zu Mitteln sei-

ner Selbstverwirklichung degradierend. Die

oft bemerkte undbeklagte Herrschaft des

organisierten Arbeitssystems. Die dreifache

Staffelung ist vollendet, in dem das technische

Denkschema triumphiert.

In dies Schema werden auch die nicht na-

turwissensch.-techn. Partien des Gesamtgetrie-

bes einbezogen. Vor allem die ökonomischen.

Auch das wirtsch. Denken und Planen wird als

„Technik“ gesehen, auch der wirtschaftlich denkende

und planende Mensch wird „Mittel“ innerhalb

des Systems; erst recht natürlich der das Wirt-

schaftliche im Einzelnen Ausführende (Buch-

führung u.dg.) +)

Übereinstimmung dieses Denkschemas mit dem

Lebensgefühl des mordernen Menschen. Glied

der „verwalteten Welt“.

mögliche Realisierung des so kon-

struierten Zustandes im kommen. Staats-,

Gesellschafts- u. Wirtschaftssystem. Alle Men-

+) So wird auch dem Menschen der Selbstwert

abgesprochen. Fortschreitende Entwertung.

10

sind als Mittel dem (nach Anweisung der

„Wissenschaft“9 konstruierten Apparat, ge-

nauer: seiner Fortbewegung, eingeordnet.

Auch die Führenden behaupten es zu sein,

glauben z.T. es zu sein. Totale Versachli-

chung der Menschheit. Totale Selbstentwer-

tung des Menschen. „Mittel“ der „Gesellschaft“

Wir geniessen den unvergleichlichen Vor-

zug: das uns durch den Kommunismus die

Abhängigkeit der kritisierten Denkweise vor-

exerziert wird. Vernehmliche Warnung

vor einer Versuchung, der auch wir mit un-

serer durchrationalisierten Lebensordnung

ausgesetzt sind!

Im Zeichen der damit gekennzeich-

neten Verführungen steht ganz besonders

die von der Industrie zu leistende Bil-

dungsarbeit. Sie ist ihnen deshalb

besonders ausgesetzt, weil das Arbeits-

system, dem sie dienen will, die durch

Rationalisierung bewirkte Verselbständi-

gung des Apparats zur höchsten Perfektion

emporgetrieben hat.

Kehren wir zurück zur Unterscheidung

von „Bildung“ und „Ausbildung“. Wir alle

11

sind uns einig in der Forderung: die „aus-

bildung“ ist so zu gestalten, dass sie auch „bildend“

sei, d.h. nicht bloss den Funktionär züchte, sondern

den Menschen als Ganzes zur Reife bringe.

Aber wir sahen: auf den Menschen als

solchen übt die Ausbildung unter allen

Umständen, d.h. auch wenn sie noch so sehr

spezialistisch eingelegt ist, eine Rückwir-

kung aus. Es gibt keine Ausbildung, die

bloss Schulung in technischen Fertigkeiten

wäre. Nennt man „bildend“ die Gesamtheit

dieser Rückwirkungen, so muss man sagen,

dass alle „Ausbildung“ auch schon „Bildung“

ist, ob man es weiss und will oder nicht. Nur

verhält es sich fataler Weise so, dass die in

so weitem Sinne verstandene „Bildung“ so

gut verbildend wie bildend sein. Und aber diese

Möglichkeit, ja Gefahr der Verbildung ist es,

der wir unsere Aufmekrsamkeit zuzu-

wenden haben.

„Ver-bilden“ <....> die berufliche !Aus-

bildung“ genau in dem Masse, wie sie den

Menschen zu einer Verengung seines

Lebenshorizonts anreizt, ermutigt oder

gar auffordert. Kulmination dieser Ten-

denz im „Funktionär“, dem „Fachmann“ in Rein-

kultur. Zwei Formen: 1) Der Mensch sieht

12

noch die ihm anvertraute technische Son-

derfunktion, geht in ihr auf und unter. Nun

aber lässt sich das übrige Leben nicht so

abblenden, wie es in dieser Tendenz liegt, und

daraus entsteht dann die 2) Sonderform =

der Mensch überträgt in der dargestellten Weise

das Schema des Denkens und Handelns,

das ihm in Fleisch und Blut übergegan-

gen ist, auf das Ganze des Lebens, d.h. vor

allem auf das Ganze der Menschenwelt,

in und mit der er lebt. Und das heisst:

er ver-bildet zusammen mit selbst

auch die Welt. Siehe das Paradigma

des Kommunismus!

Soll also die „Asubildung“ nicht in

dem ausgeführten Sinne ver-bildend

sein, so muss, je mehr sie spezialistische

Vereinseitigung mit sich führt, um

so mehr auf den Bedacht genommen

werden, was ich „Horizonterweiterung“ nen-

nen möchte. Aber diese darf dann nicht

bloss in extensivem Sinne, nicht bloss als

Ausdehnung des Blickfeldes verstanden

werden: mit ihr ist auch und gerade

gemeint die Augenöffnung für die totale

Andersartigkeit der Lebensverhältnisse die

13

sich jenseits der Grenzen des technisch zu

Behandelnden auftun, und für die totale

Andersartigkeit der Verfahrensweisen, die

gegenüber diesen Bereichen am Platze

sind. Und zwar hat die industrielle Arbeiter-

welt es nicht nötig, ihre eigene Welt zu

verlassen, um dies Andersartige zu Gesicht

zu bekommen: in ihr selbst tritt es ihr un-

übersehbar entgegen. Zwar hat die Industrie

es, was den Gegenstand ihrer Arbeit angeht,

es mit dem Ausser- und Untermenschlichen

zu tun. Aber erdacht, geplant, organisisert

und vollführt wird diese Arbeit, auch im

Zeitalter fortschreitender Automation, von

Menschen, nur von Menschen, d.h. von Wesen,

denen durch die Applikation des Techni-

schen Denk- und Handlungsschemas die

schlimmste Vergewaltigung angetan

wird. So hat der im industriellen Getriebe

Stehende eine doppelte Blickrichtung nötig:

diejenige auf die Sachen und diejenige

auf die Menschen, mit denen der Betrieb

ihn zusammenführt.

Nun wäre die Sache relativ einfach, wenn

man für den Umgang mit Menschen eben-

so exakt „ausgebildet“ werden könnte wie für

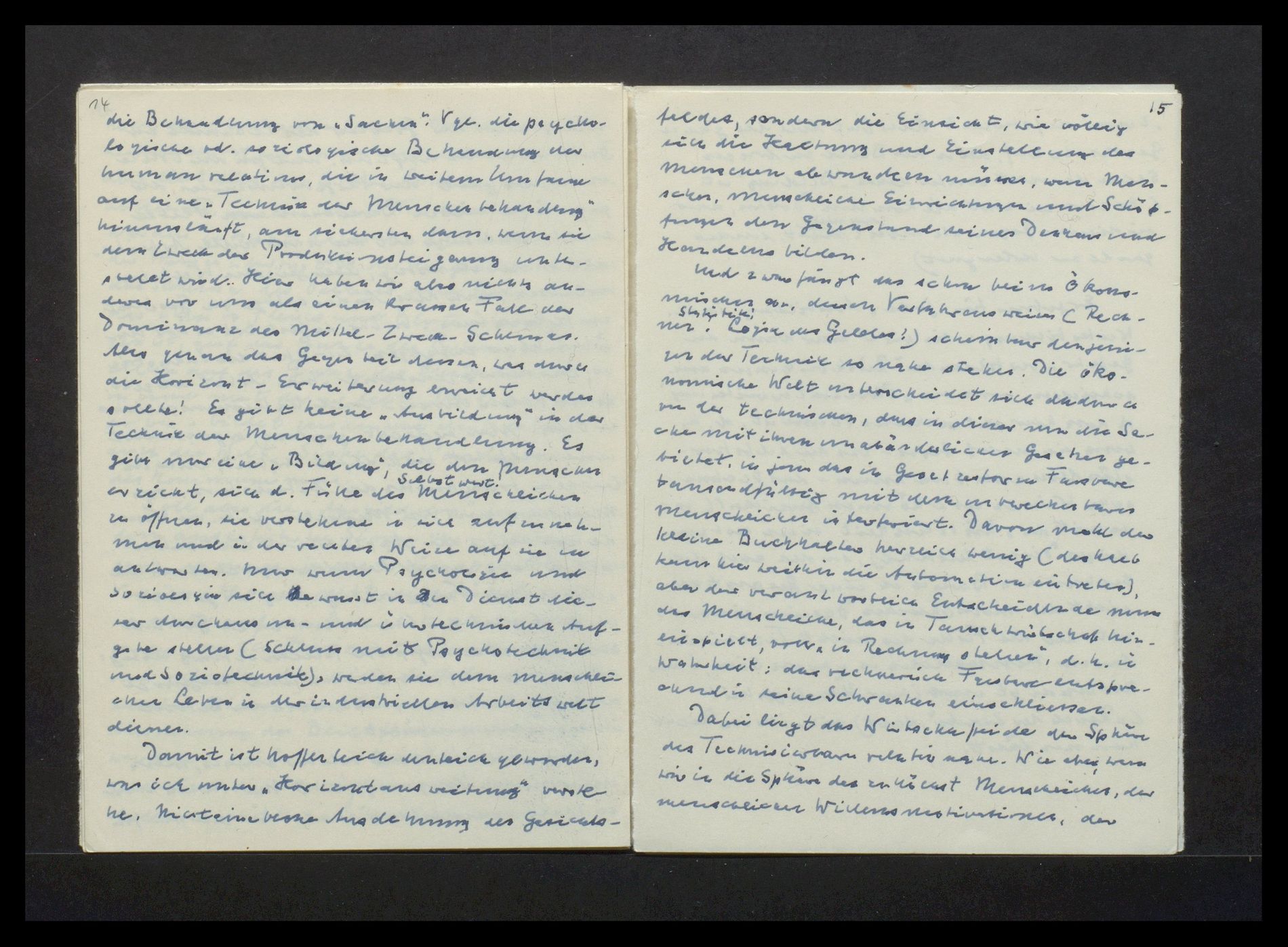

14

die Behandlung von „Sachen“. Vgl. die psycho-

logische od. soziologische Behamdlung der

human relationen, die in weitem Umfange

auf eine „Technik der Menschenbehandlung“

hinausläuft, am sichersten dann, wenn sie

dem Zweck der Produktionssteigerung unter-

stellt wird. Hier haben wir also nichts an-

deres vor uns als einen krassen Fall der

Dominanz des Mittel-Zweck-Schemas.

Also genau das Gegenteil dessen, was durch

die Horizont-Erweiterung erreicht werden

sollte! Es gibt keine „Ausbildung“ in der

Technik der Menschenbehandlung. Es

gibt nur eine „Bildung“, die den Menschen

Selbstwert.

erzieht, sich d. Fülle des Menschlichen

zu öffnen, sie verstehend in sich aufzuneh-

men und in der rechten Weise auf sie zu

antworten. Nur wenn Psychologie und

Soziologie sich bewusst in den Dienst die-

ser <....>- und übertechnischen Auf-

gabe stellen (Schluss mit Psychotechnik

und Soziotechnik), werden sie dem menschli-

chen Leben in der industriellen Arbeitswelt

dienen.

Damit ist hoffentlich deutlich geworden,

was ich unter „Horizontausweitung“ verste-

he. Nicht eine blosse Ausdehnung des Gesichts-

15

feldes, sondern die Einsicht, wie völlig

sich die Haltung und Einstellung des

Menschen abwandeln müssen, wenn Men-

schen, menschliche Einrichtungen und Schöp-

fungen den Gegenstand seines Denkens und

Handelns bilden.

Und zwar fängt das schon beim Ökono-

mischen an, dessen Verfahrensweisen (Rech-

Statistik!

nen! Login des Geldes!) scheinbar denjeni-

gen der Technik so nahe stehen. Die öko-

nomische Welt unterscheidet sich dadurch

von der technischen, dass in dieser nur die Sa-

che mit ihren unabänderlichen Gesetzen ge-

bietet, in jene das in Gesetzesform Fassbare

tausendfältig mit dem unberechenbaren

Menschlichen . Davon merkt der

kleine Buchhalter herzlich wenig (deshalb

kann hier weithin die Automation eintreten),

aber der verantwortlich Entscheidende nimmt

das Menschliche, das in Tauschwirtschaft hin-

einspielt, voll „in Rechnung stellen“, d.h. in

Wahrheit: das rechnerische Fassbare entspre-

chend in seine Schranken einschliessem.

Dabei liegt das Wirtschaftliche der Sphäre

des Technisierbaren relativ nahe. Wie aber, wenn

wir in die Sphäre des zuhöchst Menschlichen, der

menschlichen Willensmotivationen, der

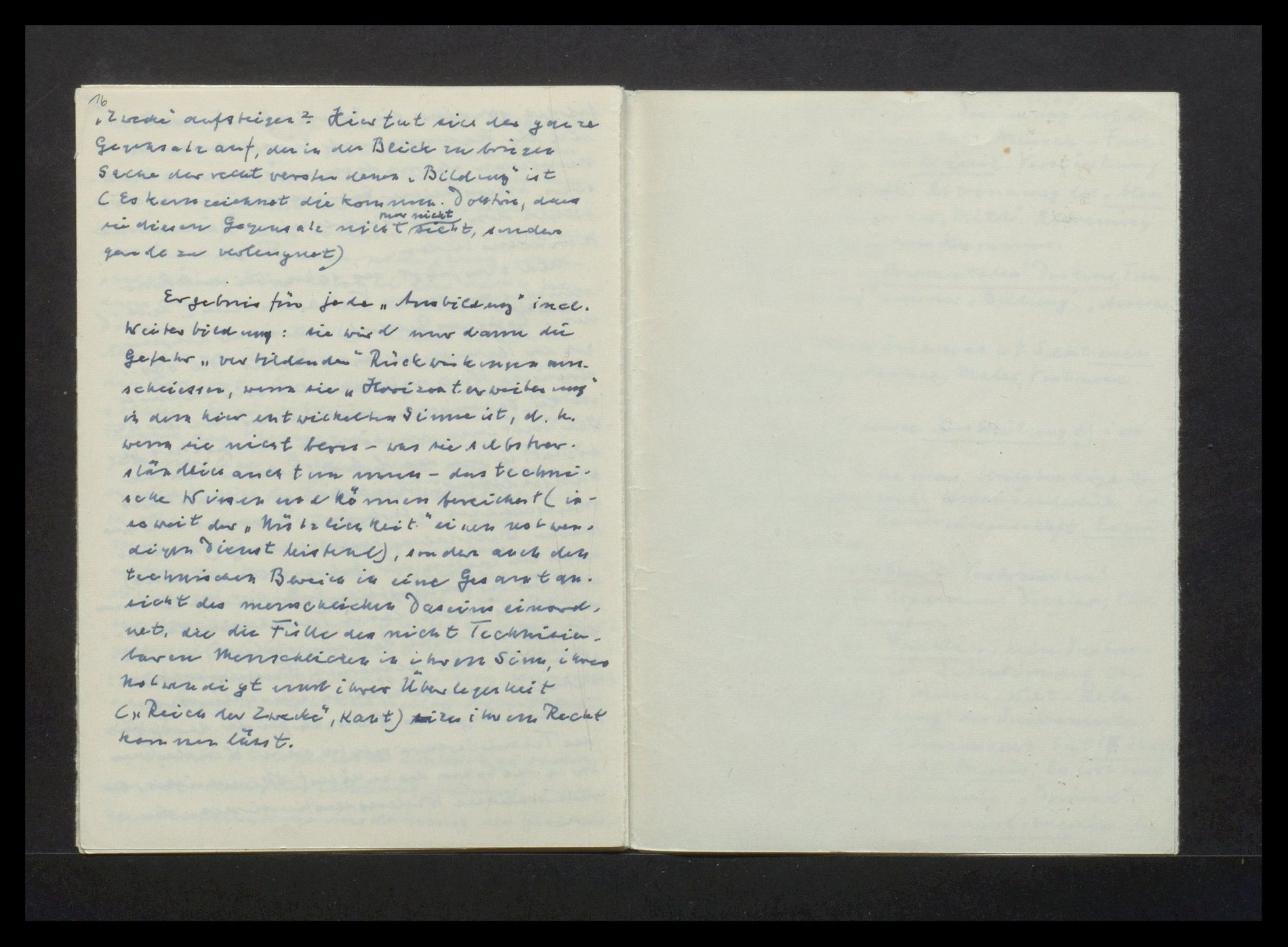

16

„Zwecke“ aufsteigen? Hier tut sich der ganze

Gegensatz auf, der in den Blick zu bringen

Sache der recht verstandenen „Bildung“ ist

(Es kennzeichnet die kommun. Doktrin, dass

sie diesem Gegensatz nicht nur nicht sieht, sondern

geradezu verleugnet)

Ergebnis für jede „Ausbildung“ incl.

Weiterbildung: sie wird nur dann die

Gefahr „verbildender“ Rückwirkungen aus-

schliesen, wenn sie „Horizonterweiterung“

in dem hier entwickelten Sinne ist, d.h.

wenn sie nicht bloss – was sie selbstver-

ständlich auch tun muss – das techni-

sche Wissen und Können bereichert ( inso-

weit der „Nützlichkeit“ einen notwen-

digen Dienst leistend), sondern auch den

technischen Bereich in eine Gesamtan-

sicht des menschlichen Daseinss einord-

net, die die Fülle des nicht Technisier-

baren Menschlichen in ihren Sinn, ihrer

Notwendigkeit und ihrer Überlegenheit

(„Reich der Zwecke“, Kant) zu ihrem Recht

kommen lässt.

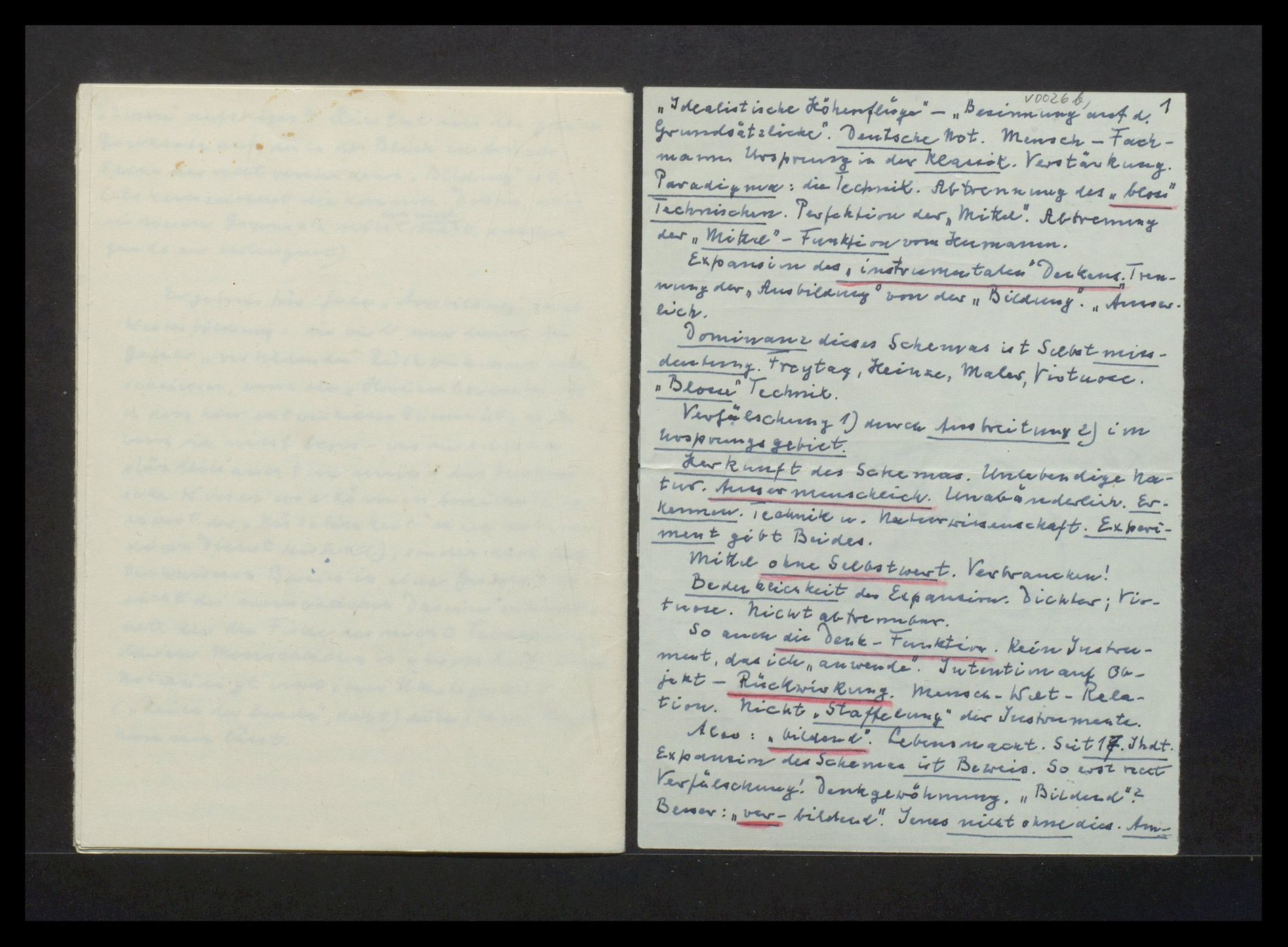

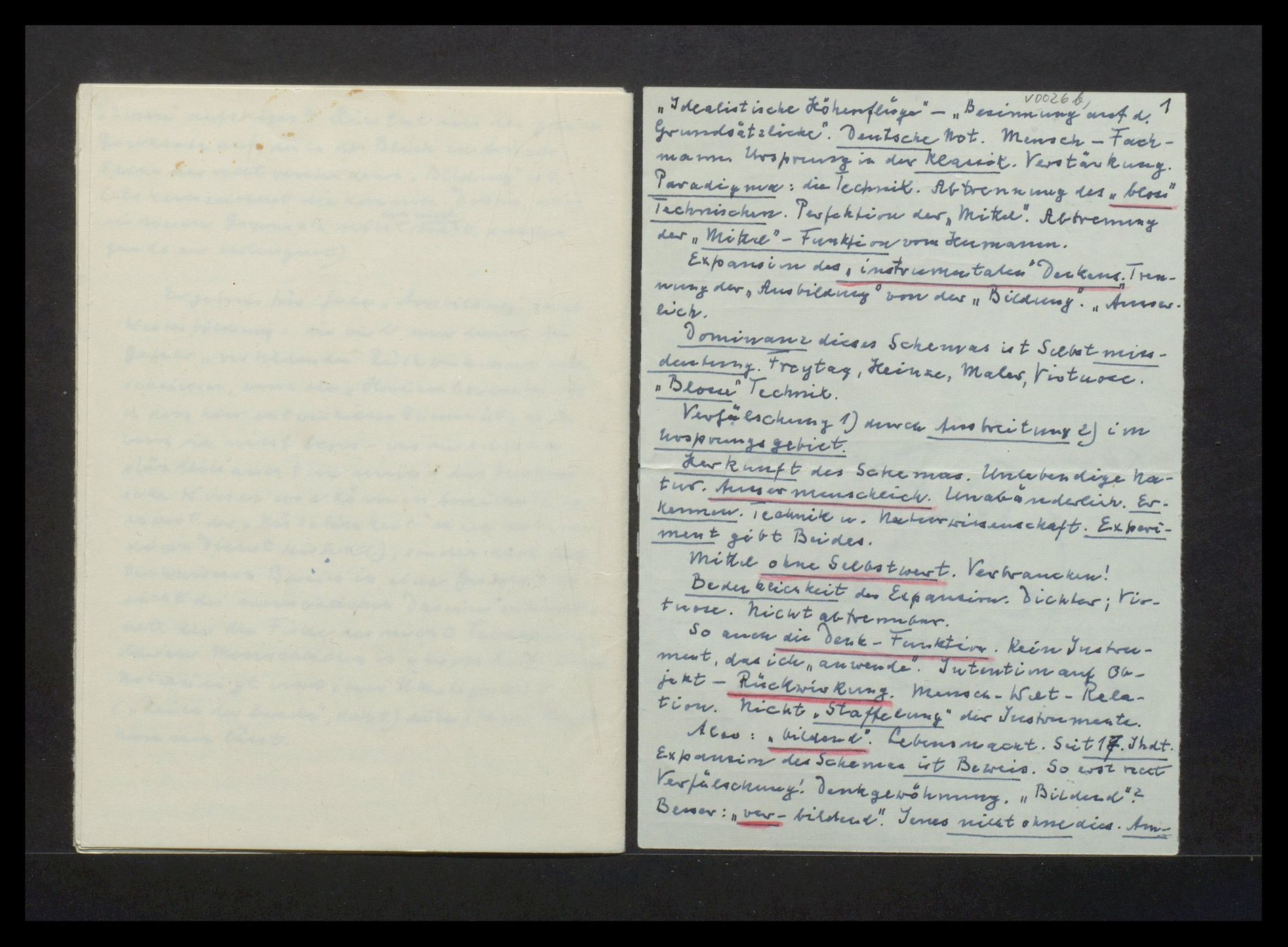

V 0026b

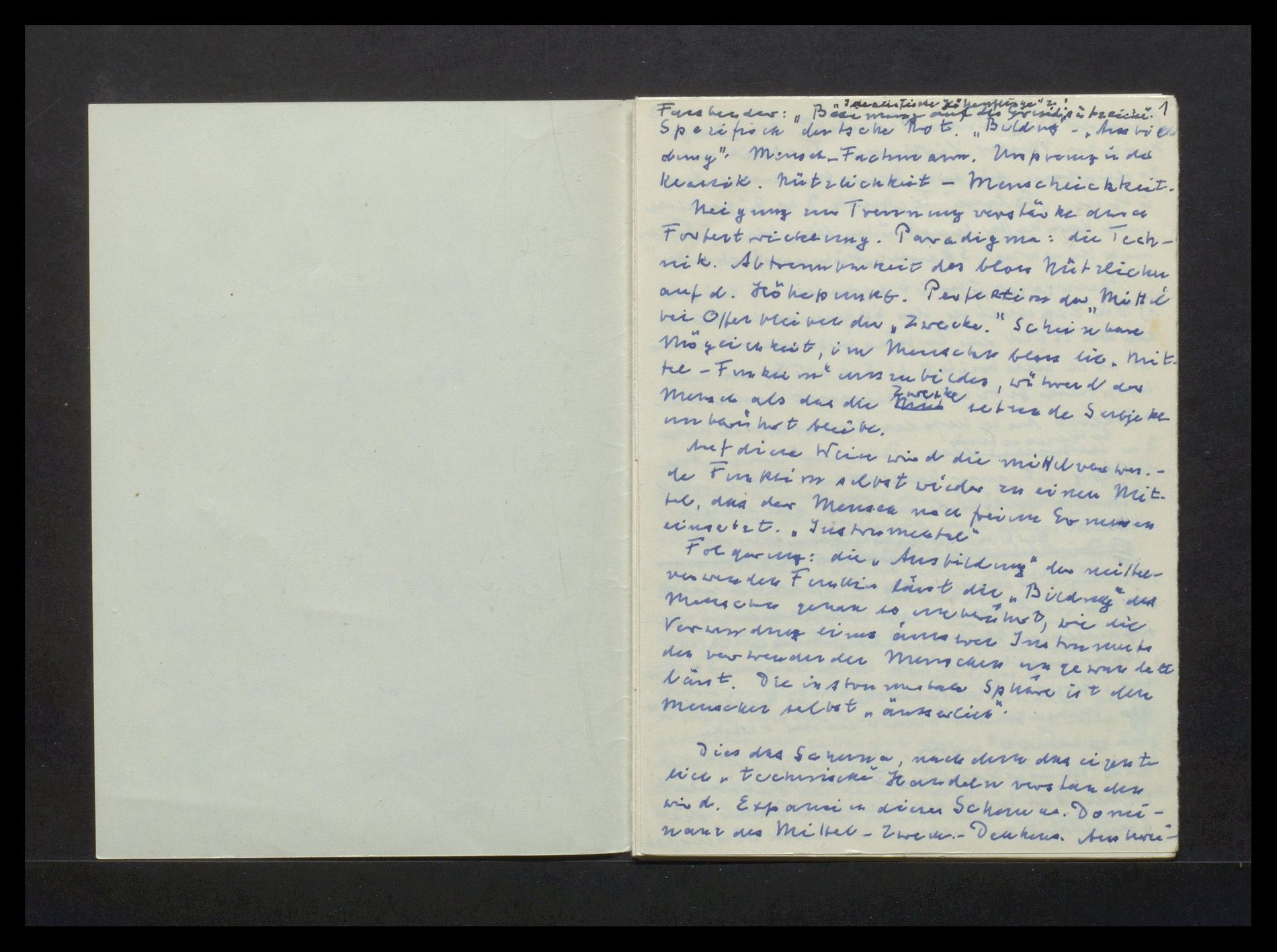

1

„Idealistische Höhenflüge“ – „Besinnung auf d.

Grundsätzliche“. Deutsch Not. Mensch – Fach-

mann. Ursprung in der Klassik. Verstärkung.

Paradigma: die Technik. Abtrennung des „bloss“

Technischen. Perfektion der „Mittel“. Abtrennung

der „Mittel“-Funktion vom Humanen.

Expansion des „instrumentalen“ Denkens. Tren-

nung der „Ausbildung“ von der „Bildung“. „Äusser-

lich.

Dominanz diese Schemas ist Selbstmiss-

deutung. Freytag, Heinze, Maler, Virtuose.

„Blosse“ Technik.

Verfälschung 1) durch Ausbreitung 2) im

Ursprungsgebiet.

Herkunft des Schemas. Unlebendige Na-

tur. Aussermenschlich. Unabänderlich. Er-

kennen. Technik u. Naturwissenschaft. Experi-

ment gibt Beides.

Mittel ohne Selbstwert. Verbrauchen!

Bedenklichkeit der Expansion. Dichter; Vir-

tuose. Nichtabtrennbar.

So auch die Denk-Funktion. Kein Instru-

ment, das ich „anwende“. Intention auf Ob-

jekt – Rückwirkung. Mensch-Welt-Rela-

tion. Nicht „Staffelung“ der Instrumente.

Also: „bildend“. Lebensmacht. Seit 17. Jhdt.

Expansion des Schemas ist Beweis. So erst recht

Verfälschung! Denkgewöhnung. „Bildend“?

Besser: „ver-bildend“. Jenes nicht ohne dies. Am-

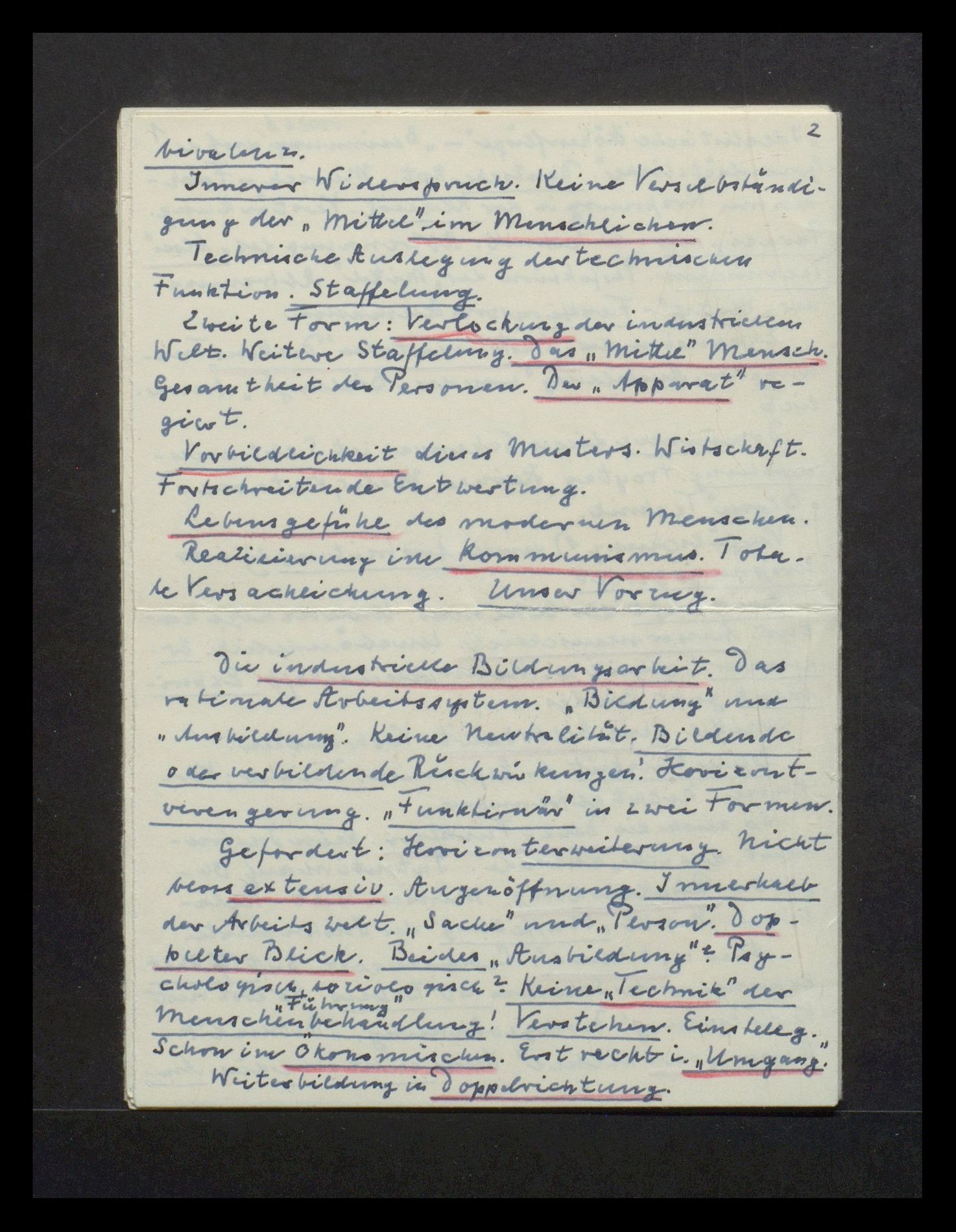

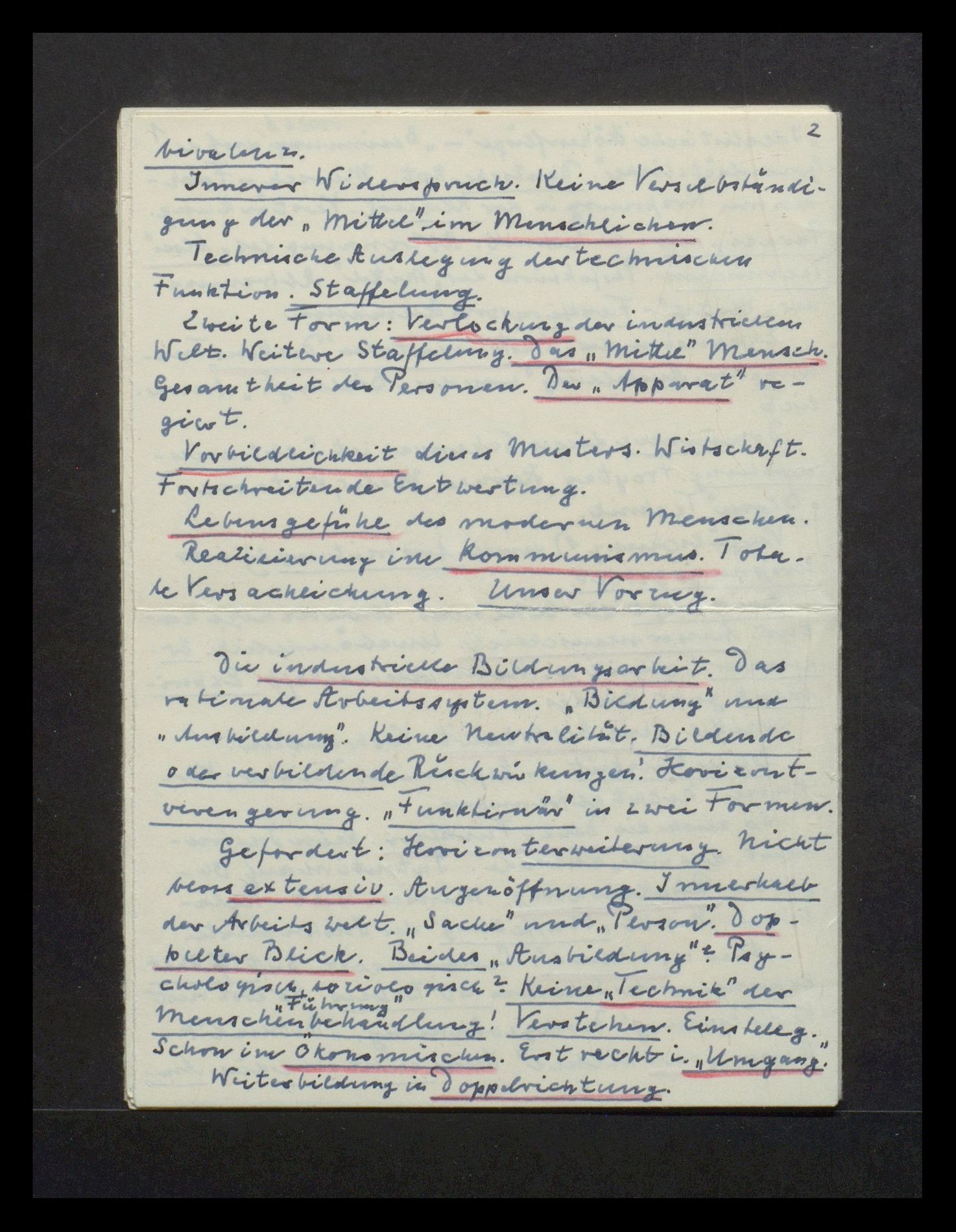

2

bivalenz.

Innerer Widerspruch. Keine Verselbständi-

gung der „Mittel“ im Menschlichen.

Technische Auslegung der technischen

Funktion. Staffelung.

Zweite Form: Verlockung der industriellen

Welt. Weitere Staffelung. Das „Mittel“ Mensch.

Gesamtheit der Personen. Der „Apparat“ re-

giert.

Vorbildlichkeit dieses Musters. Wirtschaft.

Fortschreitende Entwertung.

Lebensgefühle des modernen Menschen.

Reduzierung im Kommunismus. Tota-

le Versachlichung. Unser Vorzug.

Die industrielle Bildungsarbeit. Das

rationale Arbeitssystem. „Bildung“ und

„Ausbildung“. Keine Neutralität. Bildende

oder verbildende Rückwirkungen! Horizont-

verengung. „Funktionär“ in zwei Formen.

Gefordert: Horizonterweiterung. Nicht

bloss extensiv. Augenöffnung. Innerhalb

der Arbeitswelt. „Sache“ und „Person“. Dop-

pelter Blick. Beides „Ausbildung“? Psy-

chologisch, soziologisch? Keine „Technik“ der

„Führung“

Menschenbehandlung! Verstehen. Einstellg.

Schon im Ökonomischen. Erst recht im „Umgang“.

Weiterbildung in Doppelrichtung. |