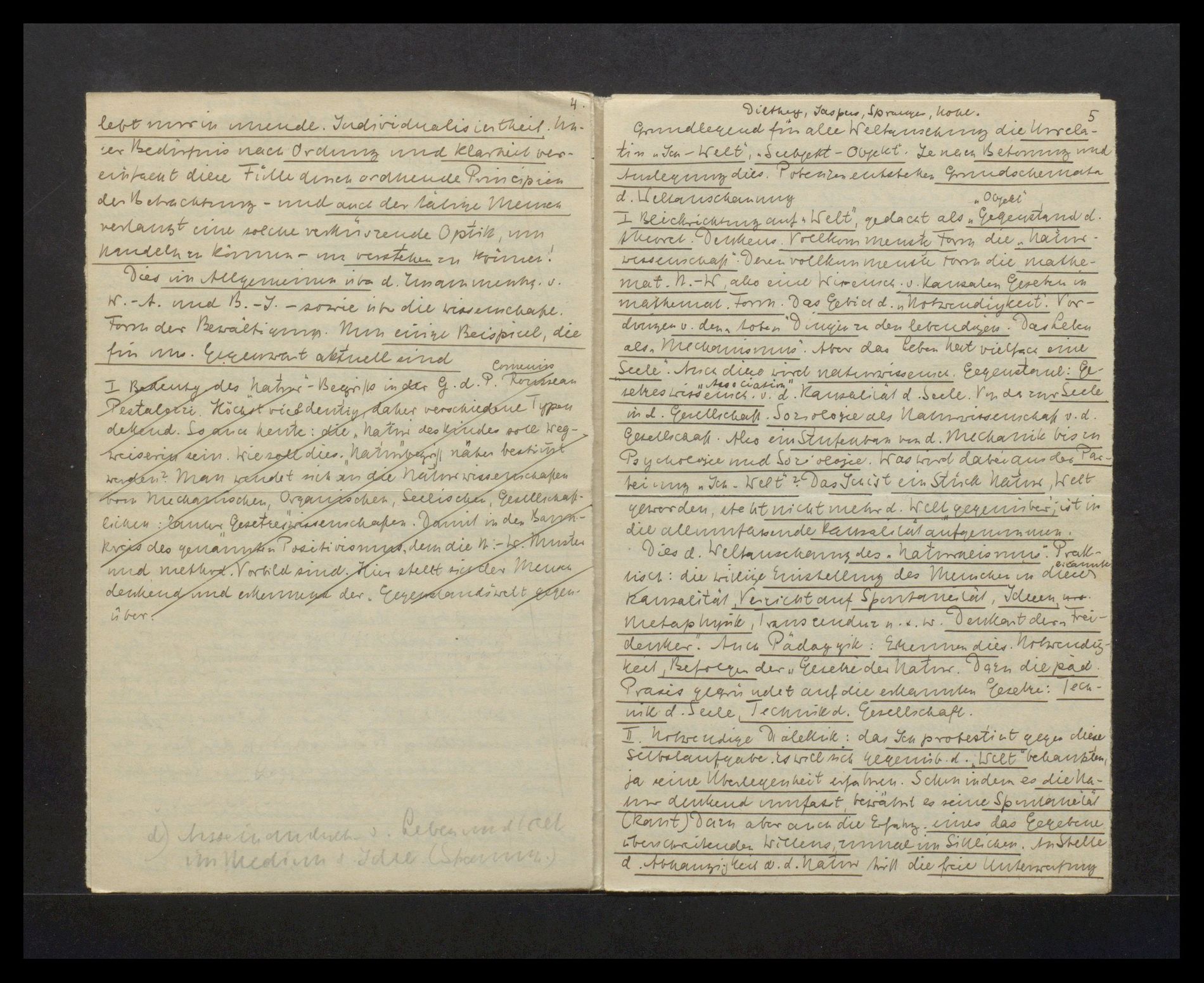

| Bemerkungen | Dokumentenabschrift: V 0025a

1927

Titelseite

Bildungsideal und Weltanschauung

(Berlin Radio 1927)

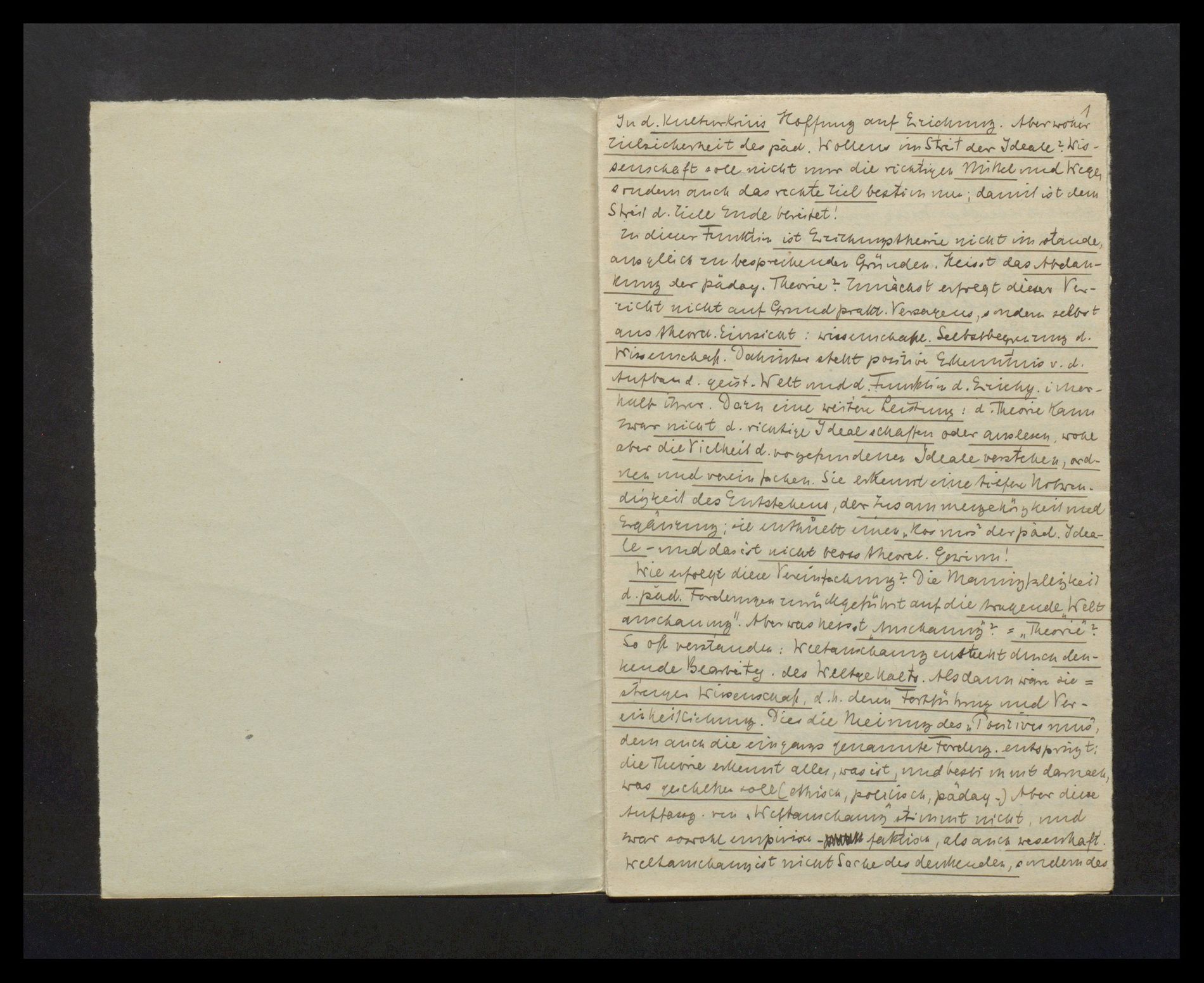

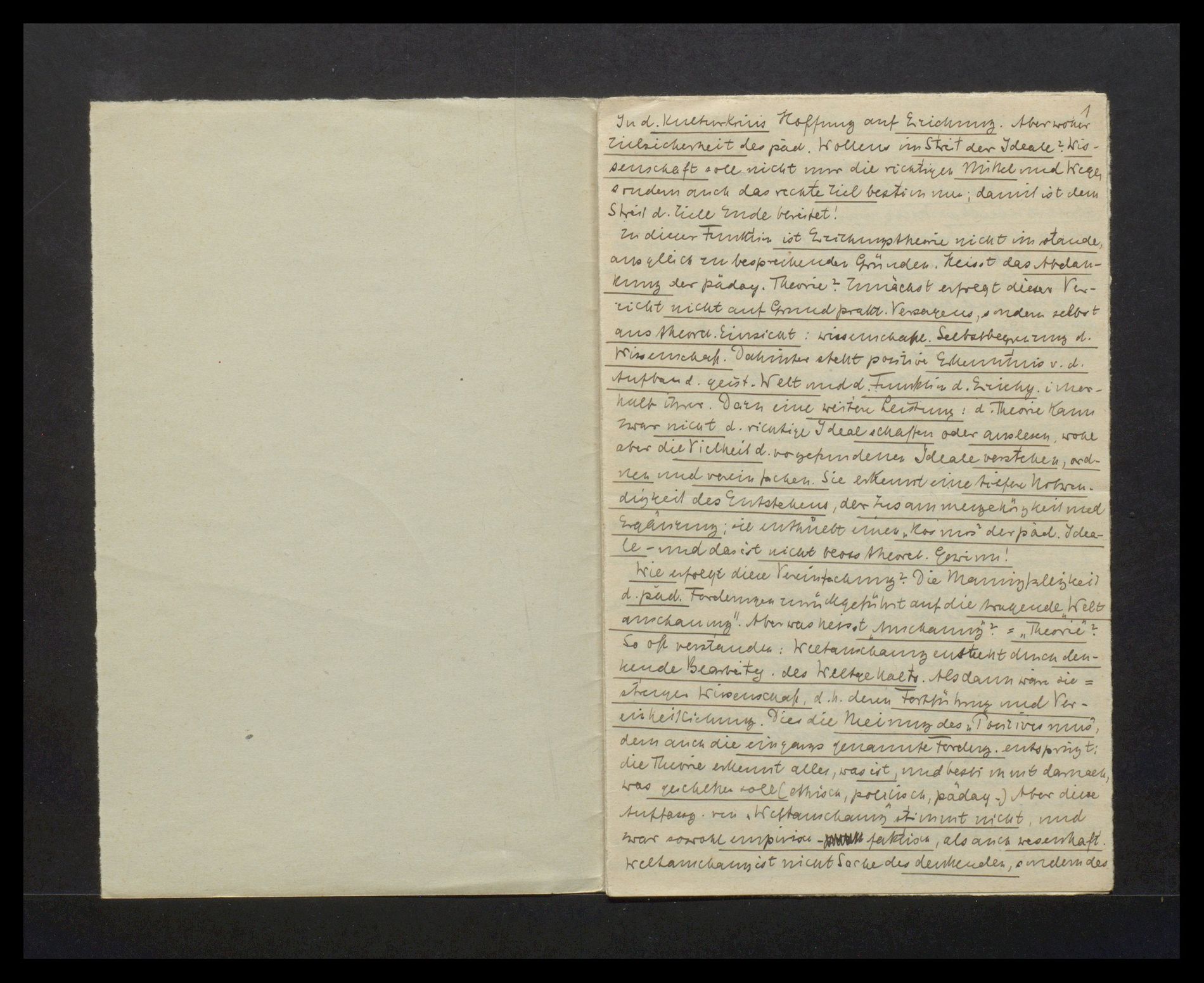

1

In d. Kulturkrisis Hoffnung auf Erziehung. Aber woher

Zielsicherheit des päd. Wollens im Streit der Ideale? Wis-

senschaft soll nicht nur die richtigen Mittel und Wege,

sondern auch das rechte Ziel bestimmen, damit ist dem

Streit d. Ziele Ende bereitet!

Zu dieser Funktion ist Erziehungstheorie nicht im stande,

ausgleich zu besprechenden Gründen. Heisst das Abdan-

kung der pädag. Theorie? Zunächst erfolgt dieser Ver-

zicht nicht auf Grund prakt. Versagens, sondern selbst

aus theoret. Einsicht: wissenschaftl. Selbstbegrenzung d.

Wissenschaft. Dahinter steht psitive Erkenntnis v. d.

Aufbau d. geist. Welt und d. Funktion d. Erziehg. inner-

halbihrer. Dazu eine weitere Leistung: d. Theorie kann

zwar nicht d. richtige Ideal schaffen oder auslesen, wohl

aber die Vielheit d. vorgefundenen Ideale verstehen, ord-

nen und vereinfachen. Sie erkennt eine tiefere Notwen-

digkeit des Entsteens, der Zusammengehörigkeit und

Ergänzung; sie enthült einen „Kosmos“ der päd. Idea-

le – und das ist nicht bloss theoret. Gewinn!

Wie erfolgt diese Vereinfachung? Die Mannigfaltigkeit

d. päd. Forderungen zurückgeführt auf die tragende „Welt-

anschauung“. Aber was heisst „Anschauung“? = „Theorie“?

So oft verstanden: Weltanschauung entsteht durch den-

kende Bearbeitg. des Weltgehalts. Als dann wäre sie =

strenge Wissenschaft , d.h. deren Fortführung und Ver-

einheitlichung. Dies die Meinung des „Positivismus“,

dem auch die eingangs genannte Forderg. entspringt:

die Theorie erkennt alles, was ist, und bestimmt darnach,

was geschehen soll (ethisch, politisch, pädag.) Aber diese

Auffassg. von „Weltanschauung“ stimmt nicht, und

zwar sowohl empirisch – faktisch, als auch wesenhaft.

Weltanschauung ist nicht Sache des denkenden, sondern des

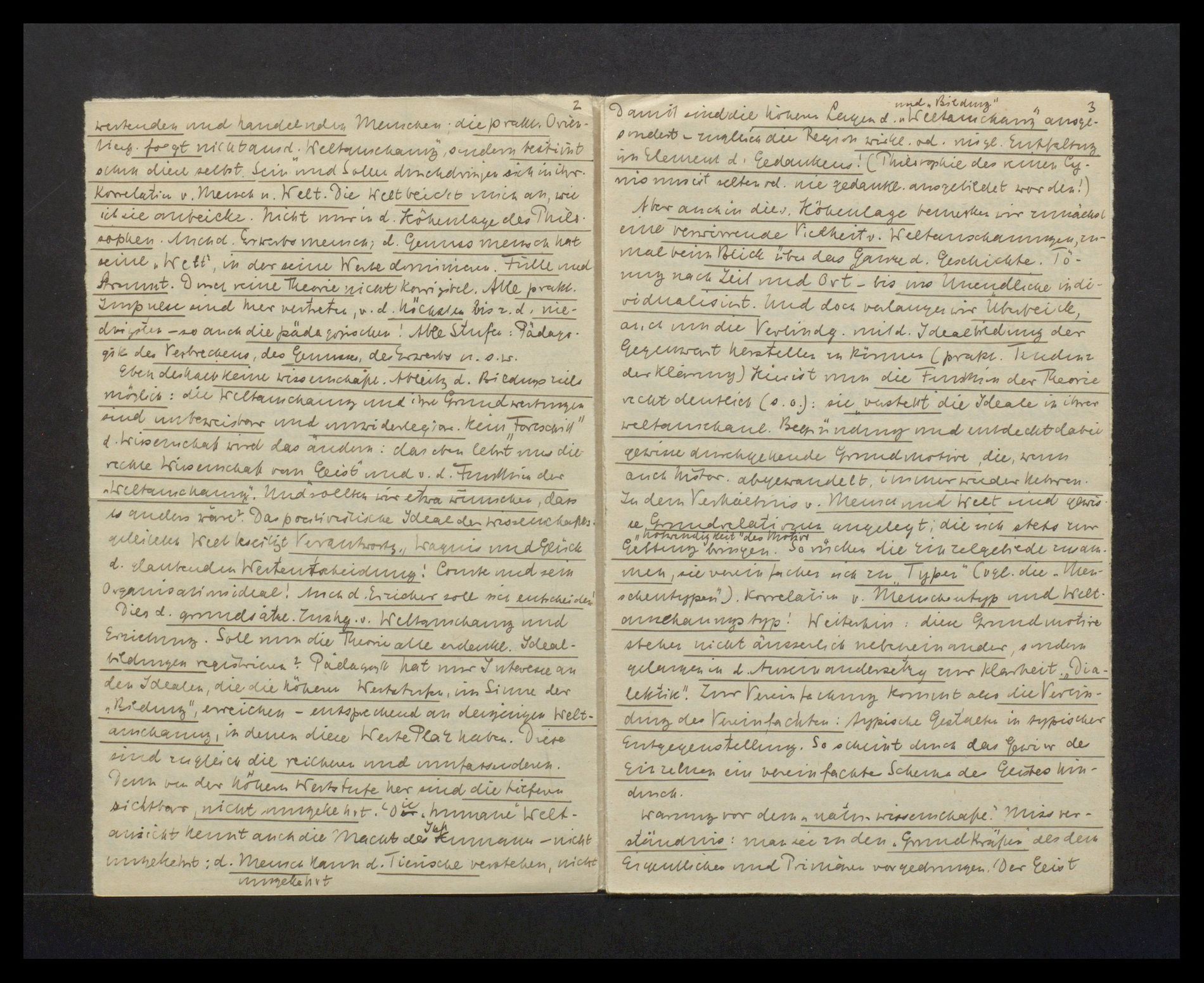

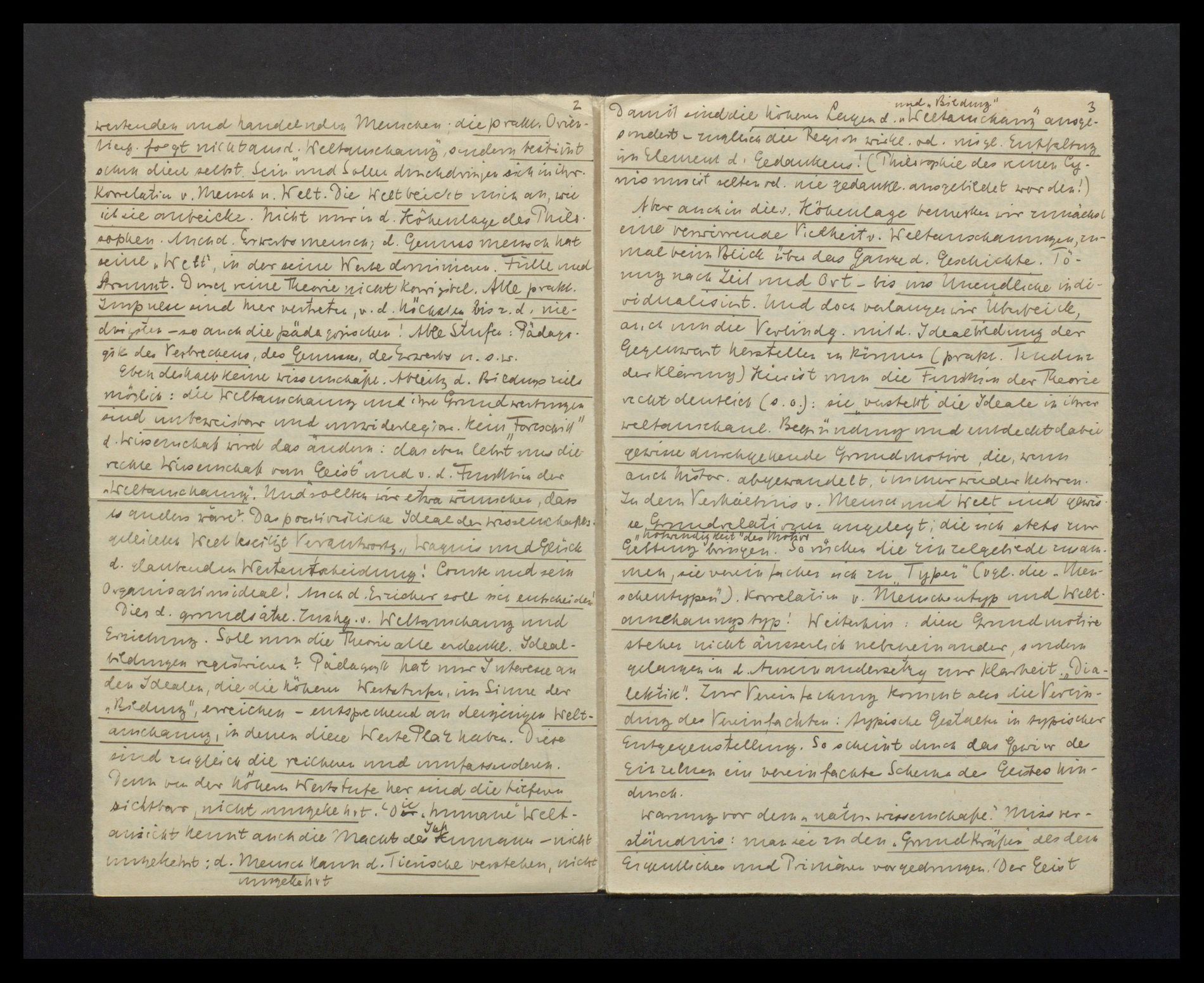

2

wertenden und handelnden Menschen; die prakt. Orien-

tierg. folgt nicht aus d. „Weltanschauung“, sondern bestimmt

schon diese selbst. Sein und Sollen durchdringen sich in ihr.

Korrelation v. Mensch u. Welt. Die Welt blickt mich an, wie

ich sie anblicke. Nicht nur in d. Höhenlage des Philo-

sophen. Auch d. Erwerbsmensch; d. Genussmensch hat

seine „Welt“ in der seine Werte dominieren. Fülle und

Armut. Durch reine Theorie nicht korrigibel. Alle prakt.

Impulse sind hier vertreten, v. d. höchsten bis z. d. nie-

drigsten – so auch die pädagogischen! Alle Stufen: Pädago-

gik des Verbrechens, des Genusses, des Erwerbs u.s.w.

Eben deshalb keine wissenschaftl. Ableitg. d. Bildungsziels

möglich: die Weltanschauung und ihre Grundwertungen

sind unbeweisbar und unwiderlegbar. kein „Fortschritt“

d. Wissenschaft wird das ändern: das eben lehrt uns die

rechte Wissenschaft von „Geist“ und v. d. Funktion der

„Weltanschauung“. Und sollten wir etwa wünschen, dass

es anders wäre? Das positivistische Ideal der wissenschafts-

geleiteten Welt beseitigt Verantwortg., Wagnis und Glück

d. glaubenden Wertentscheidung! Comte und sein

Organisationsideal! Auch d. Erzieher soll sich entscheiden!

Dies d. grundsätzl. Zushg. v. Weltanschauung und

Erziehung. Soll nun die Theorie alle erdenkl. Ideal-

bildungen registrieren? hat nur Interesse an

den Idealen, die die höhere Wertstufen, im Sinne der

„Bildung“, erreichen – entsprechend an denjenigen Welt-

anschauung, in denen diese Werte Platz haben. Diese

sind zugleich die reicheren und umfassenderen.

Denn von der höheren Wertstufe her sind die tieferen

sichtbar, nicht umgekehrt. Die „humane“ Welt-

ansicht kennt auch die Macht des Inhumanen – nicht

umgekehrt: d. Mensch kann d. Tierische verstehen, nicht

umgekehrt

3

und „bildung“

Damit sind die höheren Lagen d. „Weltanschauung“ ausge-

sondert – zugleich die Region wirkl. od. mögl. Entfaltung

im Element d. Gedankens! (Philosophie des reinen Cy-

nismus ist selten od. nie gedankl. ausgebildet worden!)

Aber auch in dies. Höhenlage bemerken wir zunächst

eine verwirrende Vielheit v. Weltanschauungen, zu-

malbeim Blick über das Ganze d. Geschichte. Tö-

nung nach Zeit und Ort – bis ins Unendliche indi-

vidualisiert. Und doch verlangen wir Überblick,

auch um die Verbindung mit d. Idealbildung der

Gegenwart herstellen zu können (prakt. Tendenz

der Klärung) Hier ist nun die Funktion der Theorie

recht deutlich (s.o.): sie „versteht“ die Ideale in ihrer

weltanschaul. Begründung und entdeckt dabei

gewisse durchgehende Grundmotive, die, wenn

auch histor. abgewandelt, immer wiederkehren.

In dem Verhältnis v. Mensch und Welt sind gewis-

se Grundrelationen angelegt, die sich stets zur

„Notwendigkei“t der Motive

Geltung bringen. So rücken die Einzelgebilde zusam-

men, sie vereinfachen sich zu „Typen“ (vgl. die „Men-

schentypen“). Korrelation v. Menschtyp und Welt-

anschauungstyp! Weiterhin: diese Grundmotive

stehen nicht äusserlich nebeneinander, sondern

gelangen in d. Auseinandersetzg. zur Klarheit. „Dia-

lektik“. Zur Vereinfachung kommt also die Verein-

dung des Vereinfachten: typische Gestalten in typischer

Entgegenstellung. So scheint durch das Gewirr des

Einzelnen ein vereinfachtes Schema des Geistes hin-

durch.

Warnung vor dem „naturwissenschaftl.“ Missver-

ständnis: man sei zu den „Grundkräften“ de dem

Eigentlichen und Primären vergedrungen! Der Geist

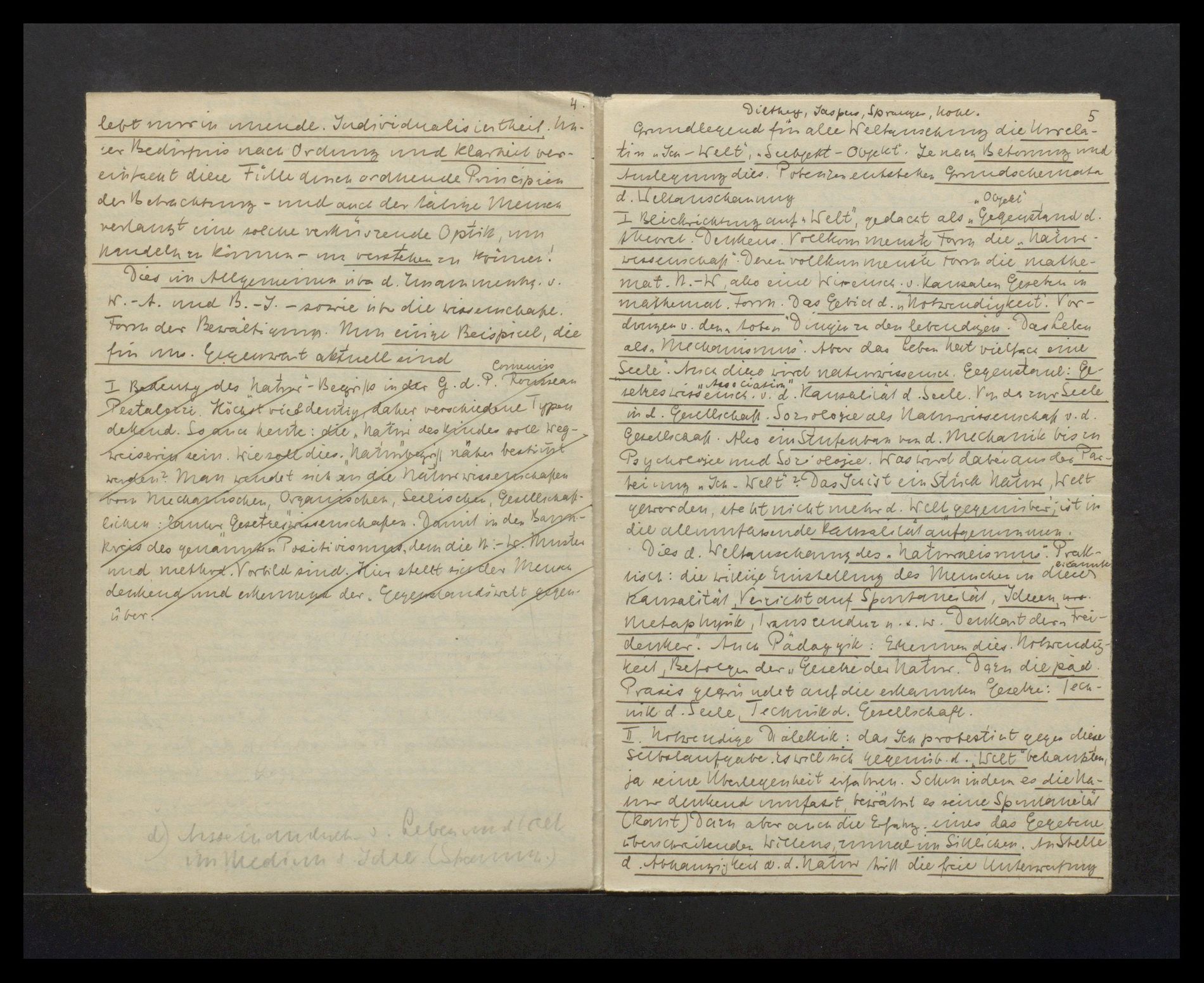

4

lebt nur unendl. Individualisiertheit. Un-

ser Bedürfnis nach Ordnung und Klarheit ver-

einfacht diese Fülle durh ordnende Prinzipien

der Betrachtung – und auch der tätige Mensch

verlangt eine solche verkürzende Optik, um

handeln zu können – um verstehen zu können!

Dies im Allgemeinen über d. Zusammenhg. v.

W.-A. und B.-I. – sowie über die wissenschaftl.

Form der Bewältigung. Nun einige Beispiel, die

für uns. Gegenwart aktuell sind

Comenius

I Bedeutung des „Natur“-Begriffs in der G.d.P. Rousseau

Pestalozzi. Höchst vieldeutig, daher verschiedene Typen

dekend. So auch heute: die „Natur“ des Kindes soll Weg-

weiserin sein. Wie soll dies „Naturbegriff“ näher bestimmt

werden? Man wendet sich an die Naturwissenschaften

vom Mechanischen, Organischen, Seelischen, Gesellschaft-

lichen: lauter Geisteswissenschaften. Damit in den Bann-

kreis des genannten Positivismus, dem die N.-W. Muster

und method. Vorbild sind. Hier stellt sich der Mensch

denkend und erkennend der „Gegenstands“welt gegen-

über.

d) . v. Leben und Welt

im Medium d. Idee (Spanng.)

5

Dilthey, Jaspers, Spranger, Nohl

Grundlegend für alle Weltanschauung die Urrela-

tion „Ich-Welt“, „Subjekt-Objekt“. Betonung und

Auslegung dies. Potenzen entstehen Grundschemata

d. Weltanschauung

„Objekt“

I Blickrichtung auf „Welt“, gedacht als „Gegenstand d.

theoret. Denkens.Vollkommenste Form die „Natur-

wissenschaft“. Deren vollkommenste Form die mathe-

mat. N.-W., also eine Wissensch. v. kausalen Gesetzen in

mathemat. Form. Das Gebiet d. „Notwendigkeit“. Vor-

dringen v. den „toten“ Dingen zu den lebendigen. Das Leben

als „Mechanismus“. Aber das Leben hat vielfach eine

„Seele“ . Auch diese wird naturwissensch. Gegenstand: Ge-

„Assocation“

setzeswissensch. v. d. Kausalität d. Seele. Von da zur Seele

in d. Geseelschaft. Soziologie als Naturwissenschaft v. d.

Gesellschaft. Also ein Stufenbau von d. Mechanik bis zu

Psychologie und Soziologie. Was wird dabei aus der Par-

teiung „Ich-Welt“? Das Ich ist ein Stück Natur, Welt

geworden, steht nicht mehr d. Welt „gegenüber“, ist in

die allumfassende Kausalität aufgenommen.

Dies d. Weltanschauung des „Naturalismus“. Prak-

erkannte

tisch: die willige Einstellung des Menschen in dieser

Kausalität, Verzicht auf Spontanität, Ideen,

Metaphysik, Transcendenz u.s.w. Denkart der „Frei-

denker“. Auch Pädagogik: Erkennen dies. Notwendig-

keit, Befolgen der „Gesetze der Natur. Dazu die päd.

Praxis gegründet auf die erkannten Gesetze: Tech-

nik d. Seele, Technik d. Gesellschaft.

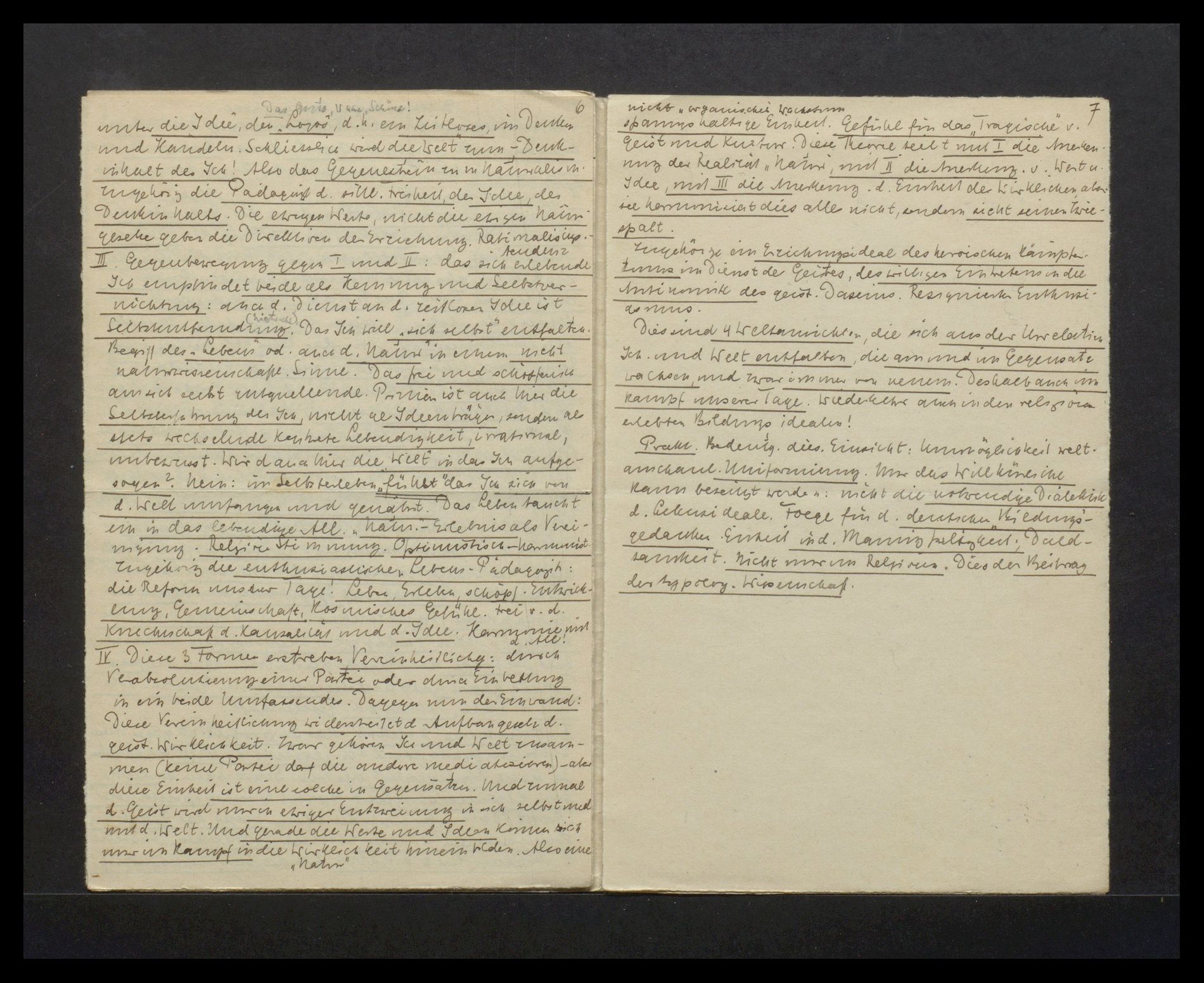

II. Notwendige Dialektik: das Ich protestiert gegen diese

Selbstaufgabe. Es will sich gegenüber d. „Welt“ behaupten,

ja seine Überlegenheit erfahren. Schon in dem es die Na-

tur denkend umfasst, bewährt es seine Spontanität

(Kant) Dazu aber auch die Erfahrg. eines das Gegebene

überschreibenden Willens, zumal im Sittlichen. An Stelle

d. Abhängigkeit v. d. Natur tritt die freie Unterwerfung

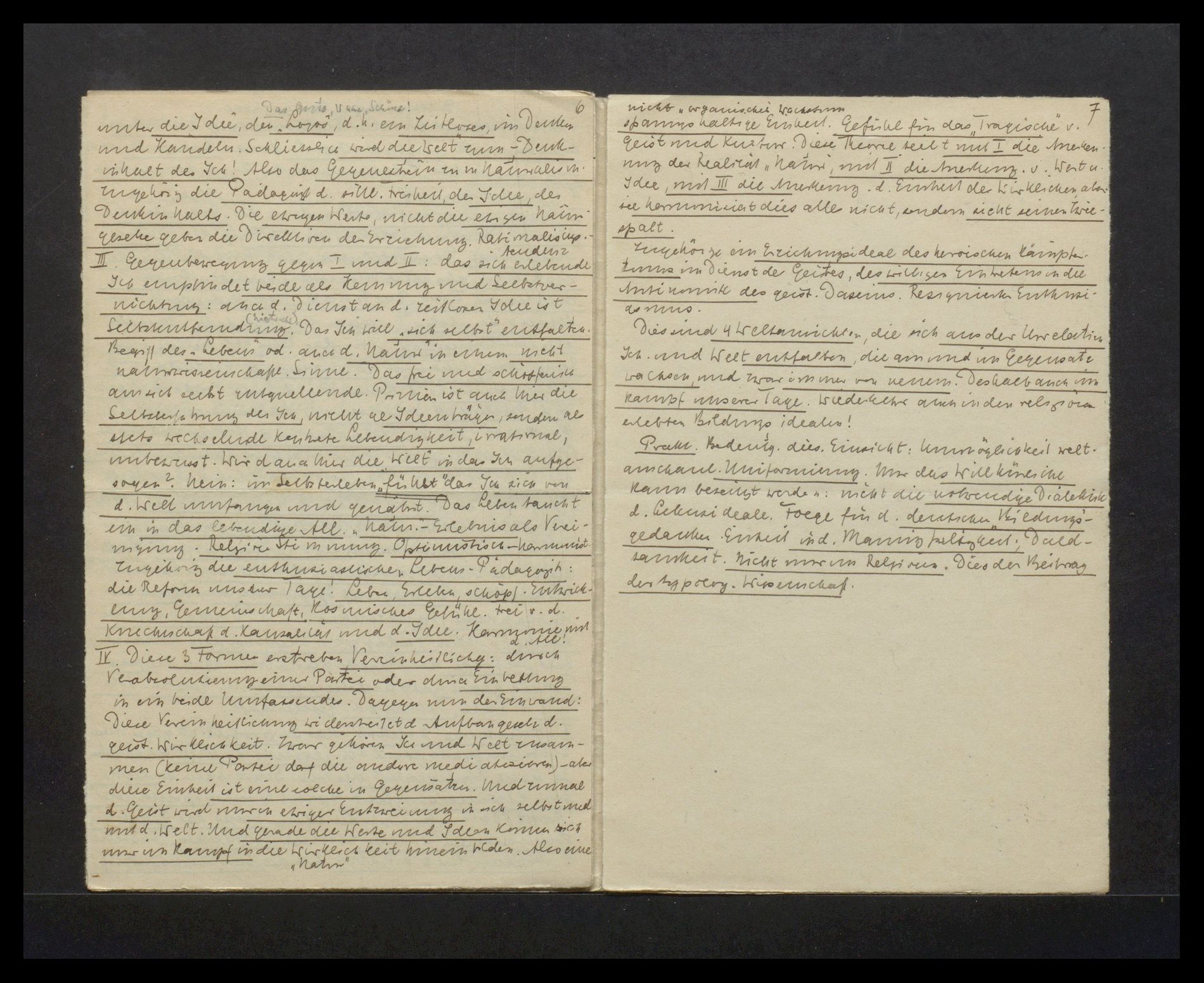

6

Das <....>, <...> Schöne!

unter die“Idee“, den „Logos“, d.h. ein Zeitloses, im Denken

und Handeln. Schliesslich wird die Welt zum –Denk-

inhalt des Ich! Also das Gegenstück zum Naturalism.

Zugehörig die Pädagogik d. sittl. Freiheit, der Idee, des

Denkinhalts. Die ewigen Werte, nicht die ewigen Natur-

gesetze geben die Direktiven der Erziehung. Rationalisierg.-

tendenzen

III. Gegenbewegung gegen I und II: das sich erlebende

Ich empfindet beide als Hemmung und Selbstver-

nichtung: auch d. Dienst an d. zeitlosen Idee ist

(Nietzsche)

Selbstentfremdung. Das Ich will „sich selbst“ entfalten.

Begriff des „Lebens“ od. auch d. „Natur“ in einem nicht

naturwissenschaftl. Sinne. Das frei und schöpferisch

aus sich selbst entquellende. ist auch hier die

Selbsterfahrung des Ich, nicht als Ideenträger, sondern als

stets wechselnde konkrete Lebendigkeit, irrational,

unbewusst. Wird auch hier die „Welt“ in das Ich aufge-

sogen? Nein: im Selbsterleben „fühlt“ das Ich sich von

d. Welt umfangen und genährt. Das Leben taucht

ein in das lebendige All. „Natur“-Erlebnis als Verei-

nigung. Religiöse Stimmung. Optimistisch-harmonsit.

Zugehörig die enthusiastischen „Lebens“-Pädagogik:

die Reform unserer Tage! Leben, Erleben, schöpf. Entwick-

lung, Gemeinschaft, kosmisches gefühl. Frei v .d.

Knechtschaft d. Kausalität und d. Idee. Harmonie mit

d. All!

IV. Diese 3 Formen erstreben Vereinheitlichg.: durch

Verabsolutierung einer Tartei oder durch Einbettung

in ein beide Umfassendes. Dagegen nun der Einwand:

Diese Vereinheitlichung widerstreitet d. Aufbaugesetz d.

geist. Wirklichkeit. Zwar gehören Ich und Welt zusam-

men (keine Partei darf die andere mediatezieren) – aber

diese Einheit ist eine solche in Gegensätzen. Und zumal

d. Geist wird nur in ewiger Entzweiung in sich selbst und

mit d. Welt. Und gerade die Werte und Ideen können sich

nur im Kampf in die Wirklichkeit hineinbilden. Also eine

„Natur“

7

nicht „organisches“ Wachstum

spannungshaltige Einheit. Gefühl für das „Tragische“ v.

Geist und Kultur. Diese Theorie teilt mit I die Anerken-

nung der Realität „Natur“, und II die Anerkenng. v. Wert u.

Idee, mit III die Anerkenng. d. Einheit des Wirklichen, aber

sie harmonisiert dies alles nicht, sondern sieht seinen Zwie-

spalt.

Zugehörige ein Erziehungsideal des heroischen Kämpfer-

tums im Dienst des Geistes, des willigen Eintretens in die

Antinomik des geist. Daseins. Resignierter Enthusi-

asmus.

Dies sind 4 Weltansichten, die sich aus der Urelation

Ich und Welt entfalten, die am und im Gegensatz

wachsen, und zwar immer von neuem. Deshalb auch im

Kampf unserer Tage. Wiederkehr auch in den religiösen

erlebten Bildungsidealen!

Prakt. Bedeutung dies. Einsicht: Unmöglichkeit welt-

anschaul. Uniformierung. Nur das Willkürliche

kann beseitigt werden: nicht die notwendige Dialektik

d. Lebensideale. Folge für d. deutschen „Bildungs“-

gedanken. Einheit in d. Mannigfaltigkeit; Duld-

samkeit. Nicht nur um Reliquien. Dies der Beitrag

der typolog. Wissenschaft. |