| Bemerkungen | auf ehemalige Findkartei:

Bildung – industrielle Gesellschaft (in: Das Problem der Menschbildung ehedem und heute -1951-); Dokumentenabschrift: V 0024a

1954

Titelseite

Bildung – industrielle Gesellschaft

(Köln 1954; Versicherungswesen)

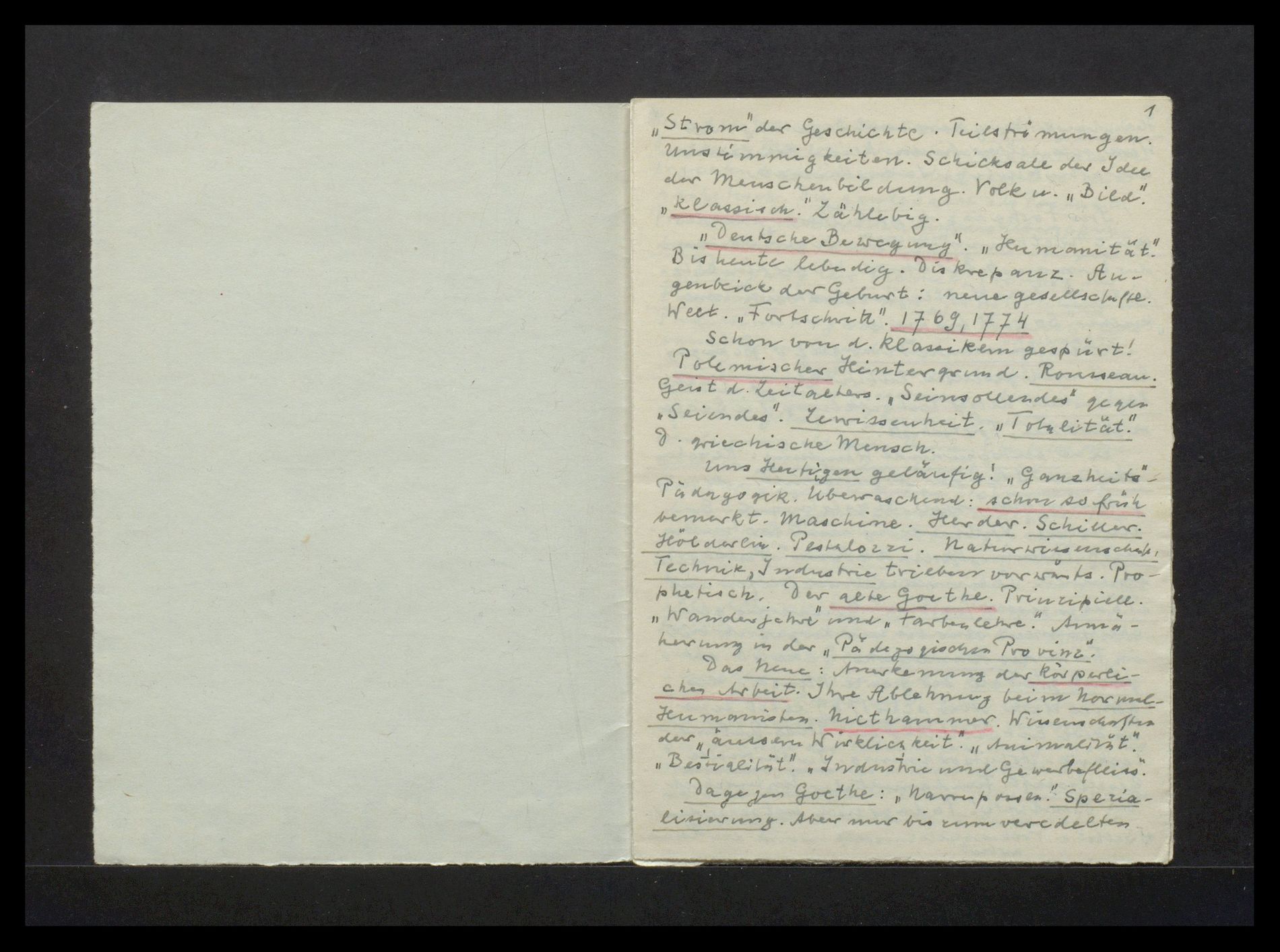

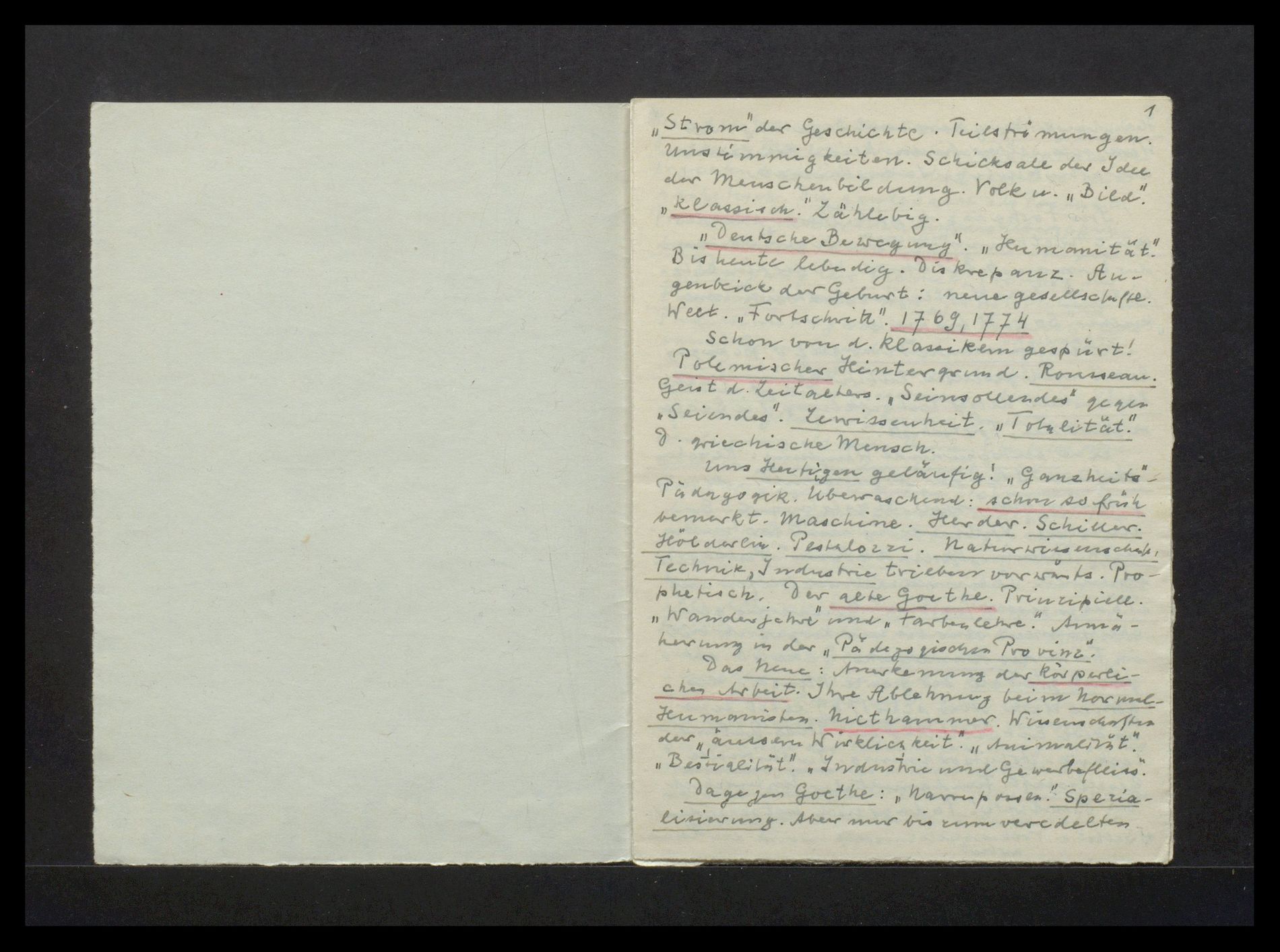

1

„Strom“ der Geschichte. Teilströmungen.

Unstimmigkeiten. Schicksale der Idee

der Menschenbildung. Volk u. „Bild“.

„Klassisch.“ Zählebig.

„Deutsche Bewegung“. „Humanität“.

Bis heute lebendig. Diskrepanz. Au-

genblick der Geburt: neue gesellschaftl.

Welt. „Fortschritt“. 1769, 1774

Schon von d. Klassikern gespürt!

Polemischer Hintergrund. Rousseau.

Geist d. Zeitalters. „Seinsollendes“ gegen

„Seiendes“. Zerrissenheit. „Totalität.“

D. griechische Mensch.

Uns Heutigen geläufig! „Ganzheits“-

Pädagogik. Überraschend: schon so früh

bemerkt. Maschine. Herder. Schiller.

Hölderlin. Pestalozzi. Naturwissenschaft,

Technik, Industrie trieben vorwärts. Pro-

phetisch. Der alte Goethe. Prinzipiell.

„Wanderjahre“ und „Farbenlehre“. Annä-

herung in der „Pädagogischen Provinz“.

Das Neue: Anerkennung der körperli-

chen Arbeit. Ihre Ablehnung beim Normal-

Humanisten. Niethammer. Wissenschaften

der „äusseren Wirklichkeit“. „Animalität“.

„Bestialität“. „Industrie und Gewerbefleiss“.

Dagegen Goethe: „Narrenpossen.“ Spezia-

lisierung. Aber nur bis zum veredelten

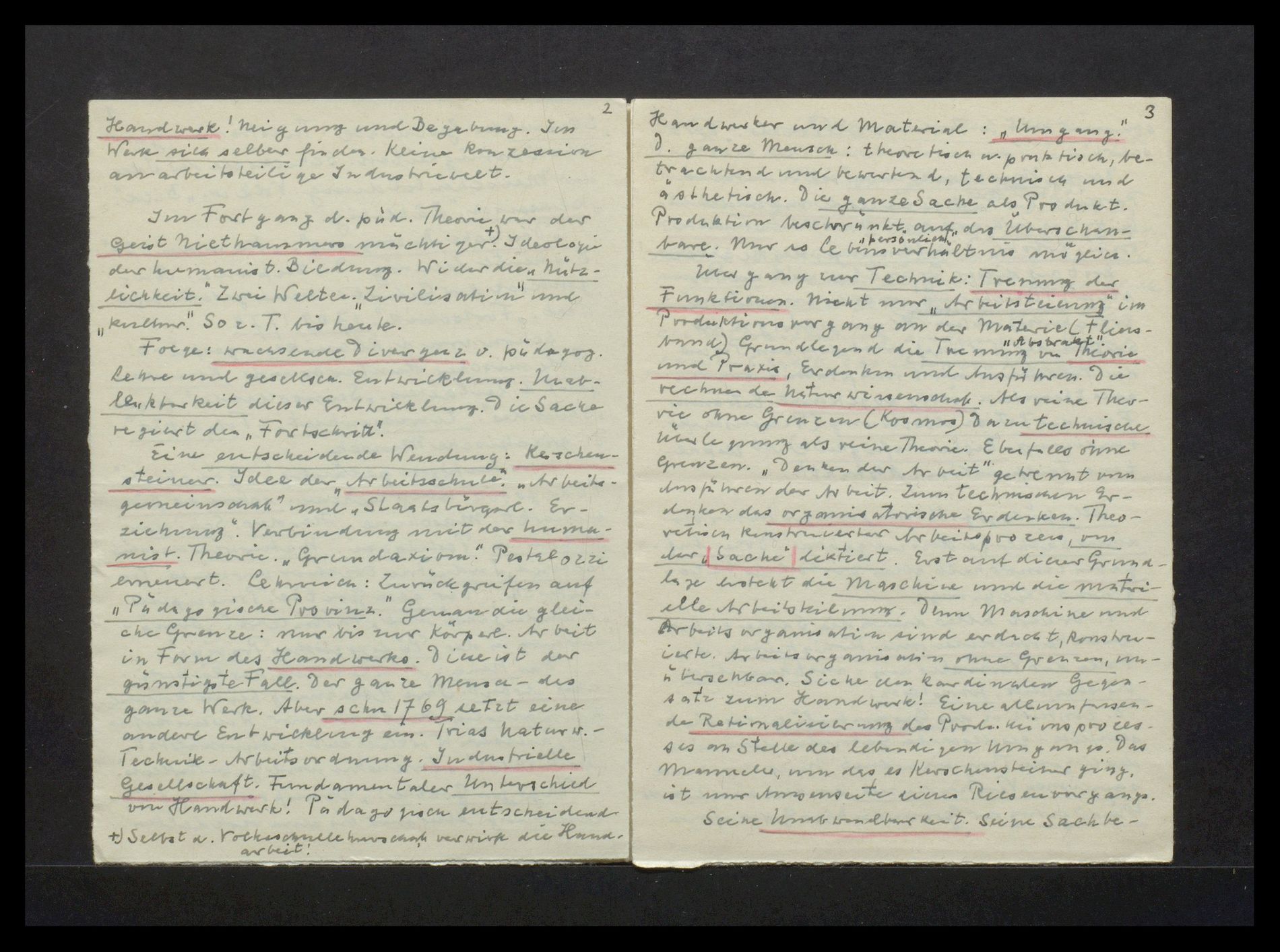

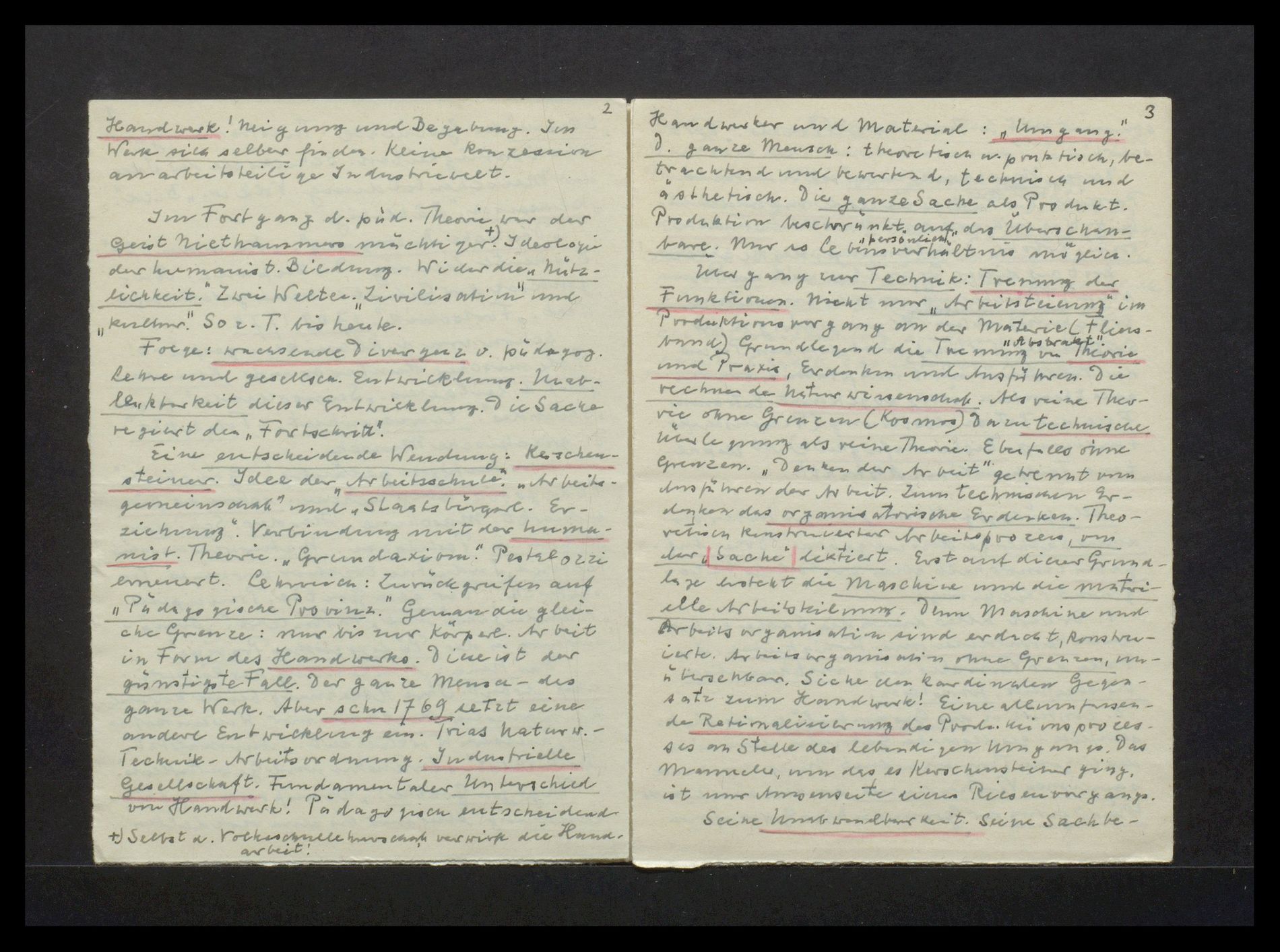

2

Handwerk! Neigung und Begabung. Im

Werk sich selber finden. Keine Konzession

an arbeitsteilige Industriewelt.

Im Fortgang d. päd. Theorie war der

Geist Niethamers mächtiger. +) Ideologie

der humanist. Bildung. Wider die „Nütz-

lichkeit.“ Zwei Welten. „Zivilisation“ und

„Kultur“. So z. T. bis heute.

Folge: wachsende Divergenz v. pädagog.

Lehre und gesellsch. Entwicklung. Unab-

lenkbarkeit dieser Entwicklung. Die Sache

regiert den „Fortschritt“.

Eine entscheidende Wendung: Kerschen-

steiner. Idee der „Arbeitsschule“. „Arbeits-

gemeinschaft“ und „Staatsbürgerl. Er-

ziehung“. Verbindung mit der huma-

nist. Theorie. „Grundaxiom“. Pestalozzi

erneuert. Lehrreich: Zurückgreifen auf

„Pädagogische Provinz“. Genau die glei-

che Grenze: nur bis zur körperl. Arbeit

in Form des Handwerks . Diese ist der

günstigste Fall. Der ganze Mensch – das

ganze Werk. Aber schon 1769 setzt eine

andere Entwicklung ein. Trias Naturw. –

Technik – Arbeitsordnung. Industrielle

Gesellschaft. Fundamentaler Unterschied

vom Handwerk! Pädagogisch entscheidend

+) Selbst d. Volksschullehrerschaft verwirft die Hand-

arbeit

3

Handwerker und Material: „Umgang“.

D. ganze Mensch: theoretisch u. praktisch, be-

trachtend und bewertend, technisch und

ästhetisch. Die ganze Sache als Produkt.

Produktion beschränkt auf das Überschau-

„persönlich“

bare. Nur so Lebensverhältnis möglich.

Übergang zur Technik: Trennung der

Funktionen. Nicht nur „Arbeitsteilung“ im

Produktionsvorgang an der Materie (Fliess-

„Abstrakt“.

band) Grundlegend die Trennung von Theorie

und Praxis, Erdenken und Ausführen. Die

rechnende Naturwissenschaft. Als reine Theo-

rie ohne Grenzen (Kosmos) Dazu technische

Überlegung als reine Theorie. Ebenfalls ohne

Grenzen. „Denken der Arbeit“ getrennt vom

Ausführen der Arbeit. Zum technischen Er-

denken das organisatorische Erdenken. Theo-

retisch konstruierter Arbeitsprozess, von

der „Sache“ diktiert. Erst auf dieser Grund-

lage ersteht die Maschine und die materi-

elle Arbeitsteilung. Denn Maschine und

Arbeitsorganisation sind erdacht, konstru-

ierte. Arbeitsorganisation ohne Grenzen, un-

übersehbar. Siehe den kardinalen Gegen-

satz zum Handwerk! Eine allumfassen-

de Rationalisierung des Produktionsprozes-

ses an Stelle des lebendigen Umgangs. Das

Manuelle, um das es Kerschensteiner ging,

ist nur Aussenseite eines Riesenvorgangs.

Seine Unabwendbarkeit. Seine Sachbe-

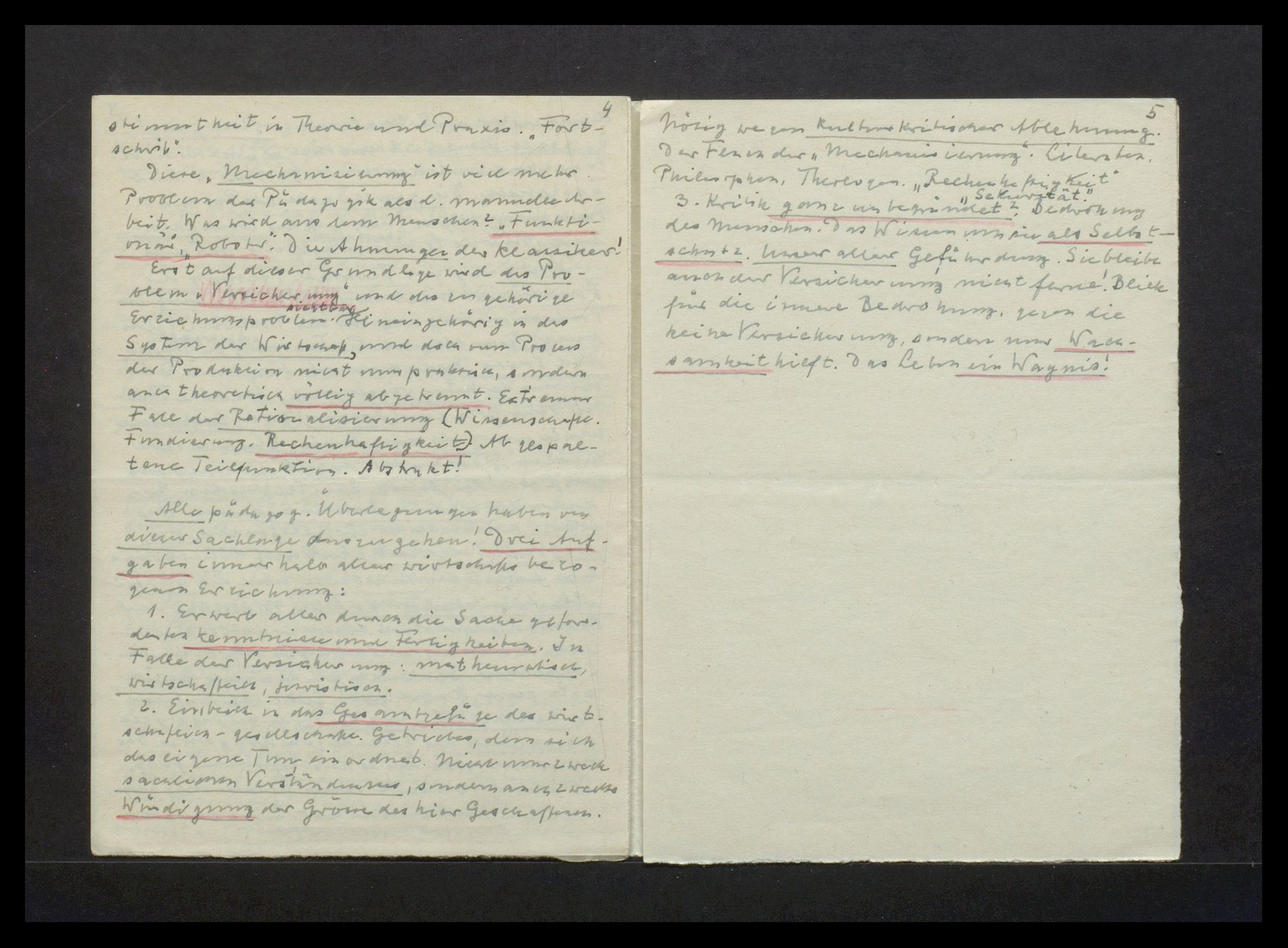

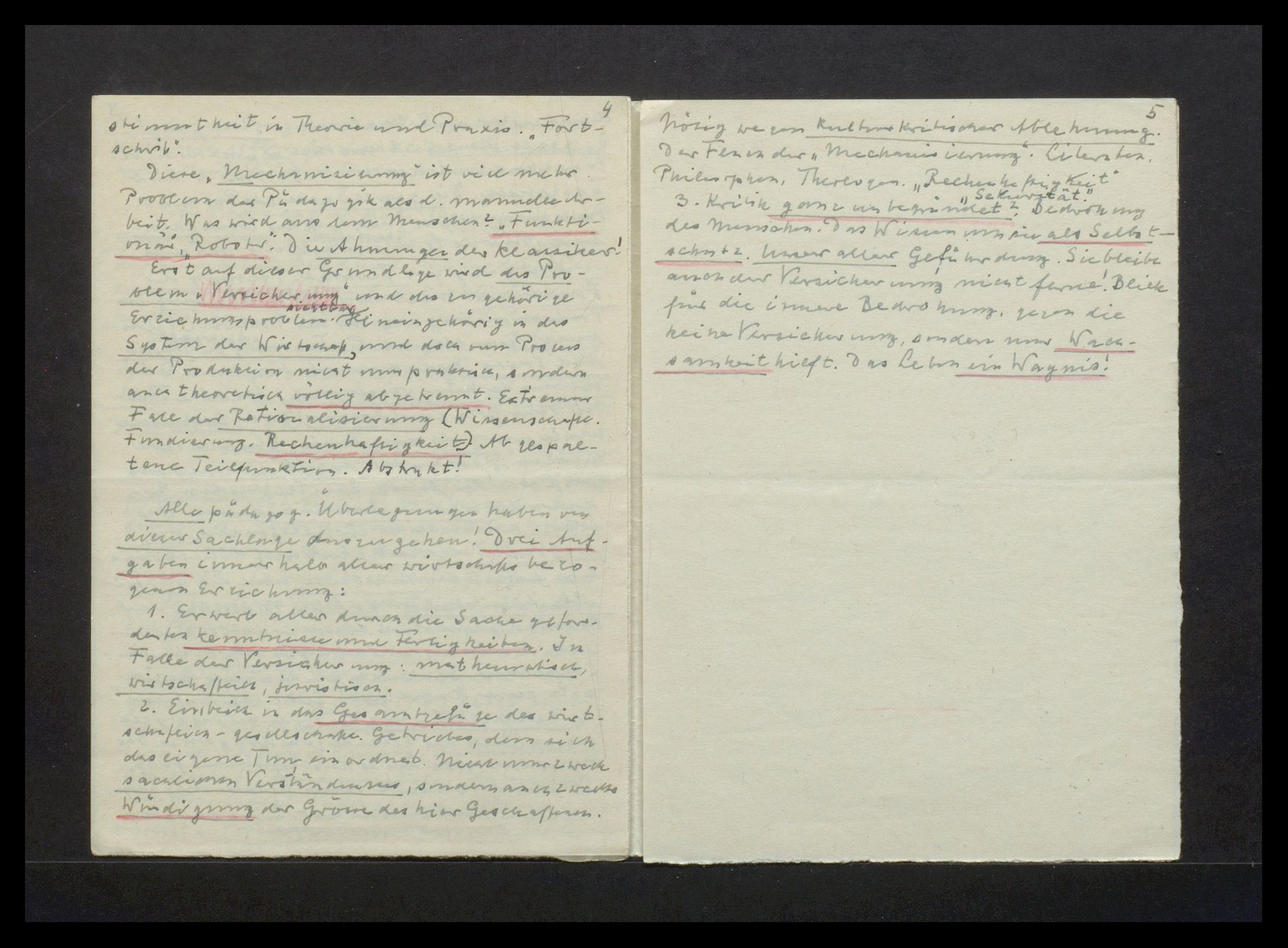

4

stimmtheit in Theorie und Praxis. „Fort-

schritt“.

Diese „Mechanisierung“ ist viel mehr

Problem der Pädagogik als d. manuellen Ar-

beit. Was wird aus dem Menschen? „Funkti-

onär, Roboter“. Die Ahnungen der Klassiker!

Erst auf dieser Grundlage wird das Pro-

blem „Versicherung“ und das zugehörige

Erziehungsproblem sichtbar. Hineingehörig in das

System der Wirtschaft, und doch vom Prozess

der Produktion nicht nur praktisch, sondern

auch theoretisch völlig abgetrennt. Extremer

Fall der Rationalisierung. (Wissenschaftl

Fundierung, Rechenhaftigkeit) Abgespal-

tene Teilfunktion. Abstrakt!

Alle pädagog. Überlegungen haben von

dieser Sachlage auzugehen! Drei Auf-

gaben innerhlab aller wirtschaftsbezo-

genen Erziehung:

1. Erwerb aller durch die Sache gefor-

derten Kenntnisse und Fertigkeiten. Im

Falle der Versicherung: mathematisch,

wirtschaftlich, juristisch.

2. Einblick in das Gesamtgefüge des wirt-

schaftlich-gesellschaftl. Getriebes, dem sich

das eigene Tun einordnet. Nicht nur zweck

sachlichen , sondern auch zwecks

Würdigung der Grösse des hier Geschaffenen.

5

Nötig wegen kulturkritischer Ablehnung.

Der Fluch der „Mechanisierung“. Literaten,

Philosophen, Theologen. „Rechenhaftigkeit“

„Sekurität.“

3. Kritik ganz unbegründet? Bedrohung

des Menschen. Das Wissen um sie als Selbst-

schutz. Unser aller Gefährdung. Sie bleibt

auch der Versicherung nicht ferne! Blick

für die innere Bedrohung. gegen die

keine Versicherung, sondern nur Wach-

samkeit hilft. Das Leben ein Wagnis!

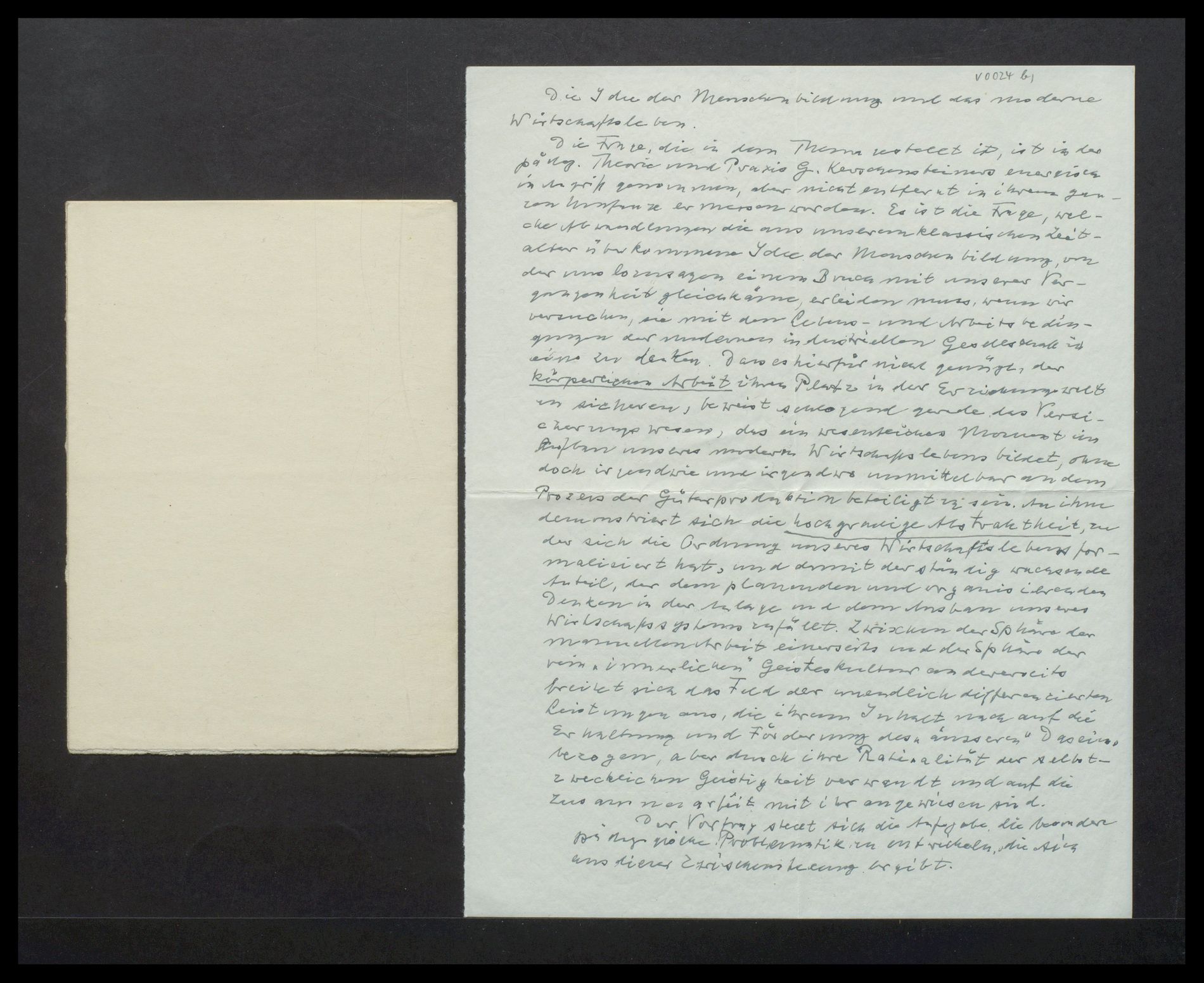

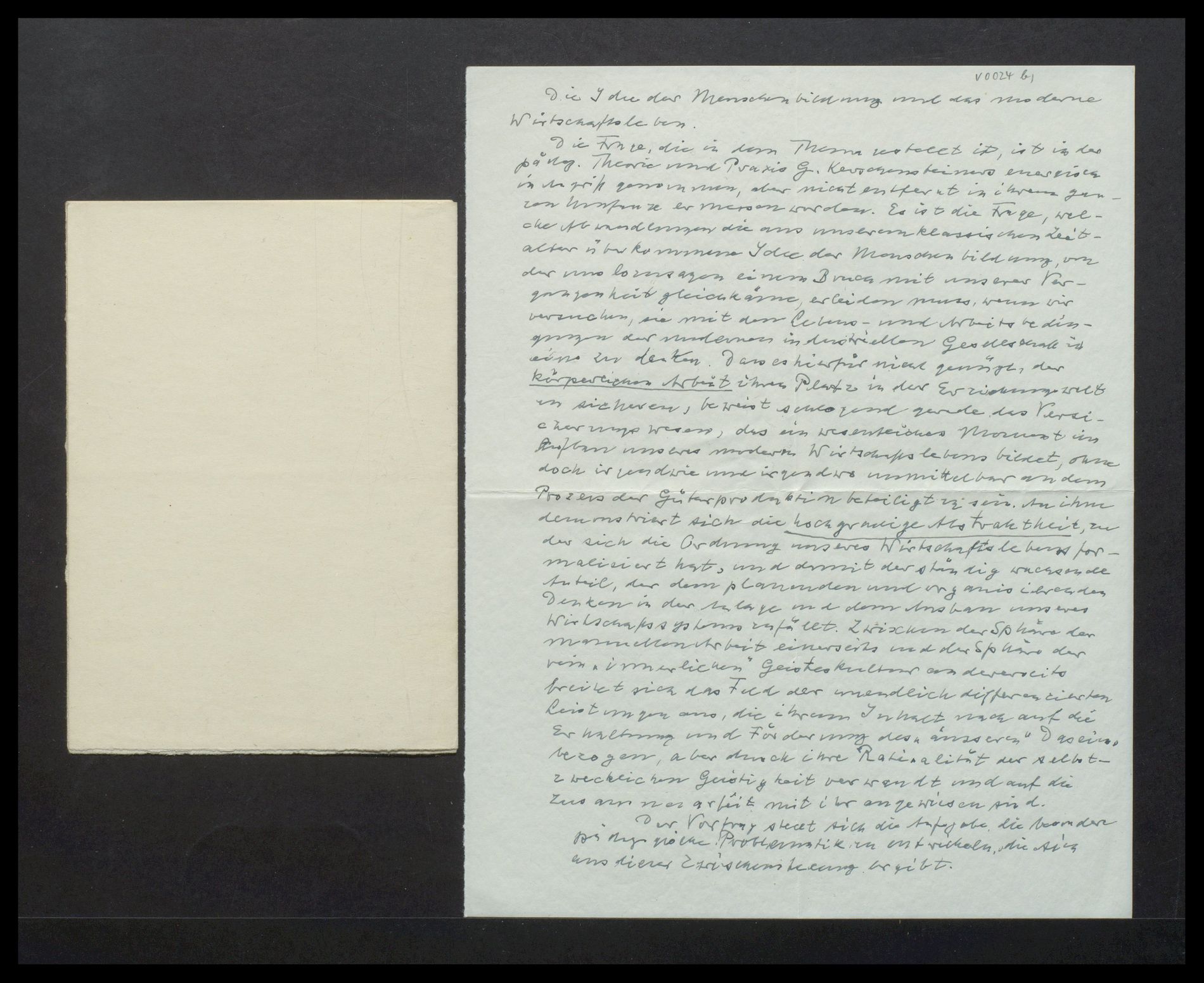

V 0024b

undatiert

Die Idee der Menschenbildung und das moderne

Wirtschaftsleben.

Die Frage, die in dem Thema gestellt ist, ist in der

pädag. Theorie und Praxis G. Kerschensteiners energisch

in Angriff genommen, aber nicht entfernt in ihrem gan-

zen Umfange ermessen worden. Es ist die Frage, wel-

che Abwandlungen die aus unserem klassischen Zeit-

alter überkommene Idee der Menschenbildung, von

der uns loszusagen einem Bruch mit unserer Ver-

gangenheit gleichkäme, erleiden muss, wenn wir

versuchen, sie mit den Lebens- und Arbeitsbedin-

gungen der modernen industriellen Gesellschaft in

eins zu denken. Dass es hierfür nicht genügt, der

körperlichen Arbeit ihren Platz in der Erziehungswelt

zu sicheren, beweist schlagend gerade das Versi-

cherungswesen, das ein wesentliches Moment im

Aufbau unseres modernen Wirtschaftslebens bildet, ohne

doch irgendwie und irgendwo unmittelbar an dem

Prozess der Güterproduktion beteiligt zu sein. An ihm

demonstriert sich die hochgradige Abstraktheit, zu

der sich die Ordnung unseres Wirtschaftslebens for-

malisiert hat, und damit der ständig wachsende

Anteil, der dem planenden und organisierenden

Denken in der Anlage und dem Ausbau unseres

Wirtschaftssystems zufällt. Zwischen der Sphäre der

manuellen Arbeit einerseits und der Sphäre der

rein „innerlichen“ Geisteskultur andererseits

breitet sich das Feld der unendlich differenzierten

Leistungen aus, die ihrem Inhalt nach auf die

Erhaltung und Förderung des „äusseren“ Daseins

bezogen, aber durch ihre Rationalität der selbst-

zwecklichen Geistigkeit verwandt und auf die

Zusammenarbeit mit ihr angewiesen sind.

Der Vortrag stellt sich die Aufgabe, die besondere

pädagogische Problematik zu entwickeln, die sich

aus dieser Zwischenstellung ergibt. |