| Bemerkungen | auf alter Verzeichnungskarte:

Die Bedeutung des Menschenbildes für die moderne Gesellschafts- u. Wirtschaftsordnung.

Köln 1956

(in: Das Problem der Menschenbildung ehedem und heute

1951); Dokumentenabschrift: V 0015a

Köln 1956

Titelblatt

Die Bedeutung des Menschenbildes für die moderne Gesellschafts- u. Wirtschaftsordnung.

Köln 1956

1

Das mir gestellte Thema enthält einen

Begriff, der um seiner Mehrdeutigkeit wil-

len näher ausgelegt zu werden verlangt.

Es ist der Begriff „das Menschenbild“. Er

kann verstanden werden als das Bild des

Menschen, wie er „ist“, und als das Bild

des Menschen, wie er „sein soll“. Ohne zwei-

fel liegt es uns Deutschen näher, ihn in dem

zweitgenannten sinne zu verstehen, Das Bild

wird gedacht als „Leitbild“, als das dem

Menschen als Vollendung seiner selbst vor-

schwebenden „Ideal“. Und ganz besonders dann

sich diese Auslegung in den Vorder-

grund, wenn der Begriff im Zusammenhang

des erzieherischen Denkens auftaucht. Es

ist eine weitverbreitete Pädagogenmeinung,

dass überhaupt nur dann erzogen werden

könne, wenn dem Erzieher ein solches Leit-

bild des zu erziehenden Menschen vor Au-

gen stehe. Und je bestimmter dieses Leit-

bild sich herausarbeitet, um so schärfer

tritt auch der Gegensatz gegen das, was der

Mensch tatsächlich ist, hervor. Das Leitbild

formiert sich geradezu in der Negation des-

sen, was der Mensch tatsächlich ist, aber nicht

sein sollte.

Wie wenig selbstverständlich diese her-

2

vorhebende Accentuierung dessen, was „sein

soll“ tatsächlich ist, das ist mir nie so

deutlich geworden wie in den zahlreichen

Unterredungen und Verhandlungen, die in

der Nachkriegszeit die deutschen und

die angelsächsischen Vertreter von Theorie

und Praxis der Erziehung zusammen-

geführt haben. Das angelsächsische Aus-

gehen von dem was „ist“. Empiristische Denk-

gewöhnung und zutrauen zu der Güte

des Gegebenen. Kein antithetisch auf-

gestelltes Leitbild. „Anpassung“ (ad-

justment“)

Grund dieser Verschiedenheit: das

deutsche Schicksal. Fichte. Aber schon

vorher: Humanitätsbewegung. Das

Humanittätsideal ist geboren in der Auf-

lehnung wider den Geist oder viel mehr

Ungeist der Epoche. Es gewinnt geradezu

seine Profilierung durch Negation des

Seienden. Von Winckelmann bis Hölder-

lin u. Pestalozzi: das geteilte gespaltene

Menschentum. Humboldts Grundbegriffe

als Antithetische Begriffe. Schon bei Herder,

Schiller: d. Fluch der Arbeitsteilung.

3

Schon damals, in den Anfängen der „in-

dustriellen Gesellschaft“. Schillers Hoffnung

auf neue, höhere „Humanität“. Unsere

tiefere Einsicht: ein unabwendbares u.

unaufhaltsam fortschreitendes Schicksal.

Das „Seiende“ setzt sich unwiderstehlich

gegen das „Seinsollende“, d. i. das „hu-

mane“ Leitbild durch! Die zunehmende

Divergenz zwischen der Faktizität der

gesellsch.-wirtsch. Entwicklung und

dem immer noch festgehaltenen „hu-

manen“ Leitbild. Doppelte Buchfüh-

rung. Fortlebend im heutigen Litera-

tentum. „Doppelleben.“ Seit St. George.

Allerdings: umfasst diese Darstel-

lung die ganze heutige Welt? Genauer

gesagt: die Gesamtheit derjenigen Völ-

ker, die die moderne arbeitsteilige industrie-

lle Ordnung zur Perfektion emporentwik-

kelt haben? Empfindet man allent-

halben den Widerspruch zwischen den An-

forderungen dieser Produktionsordnung und

den Ansprüchen, die der Mensch als Mensch

zu stellen hat? Die Antwort gibt der Blick

auf den Osten, genauer: auf die den Osten

beherrschende Ideologie. Auch die marxis-

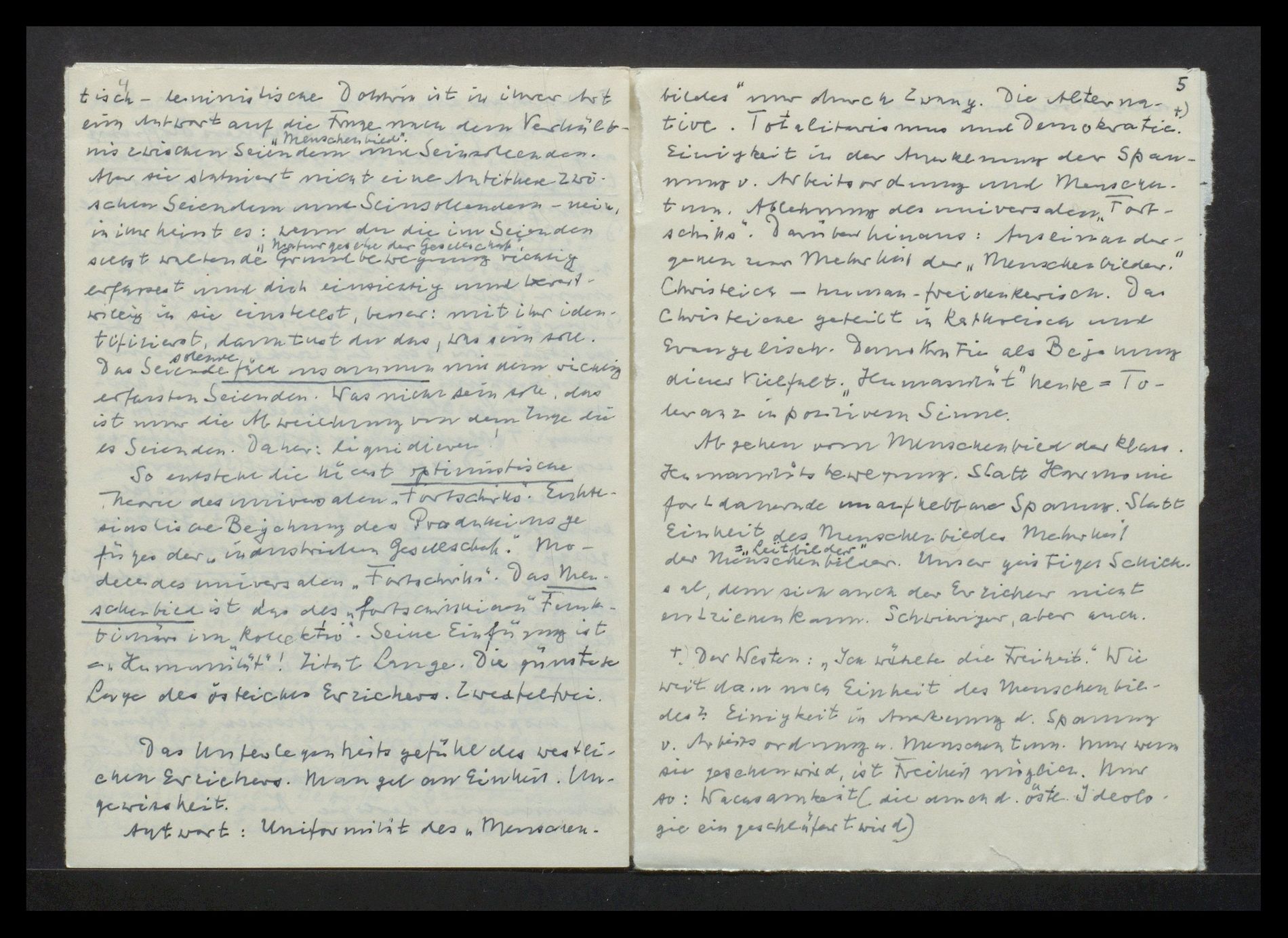

4

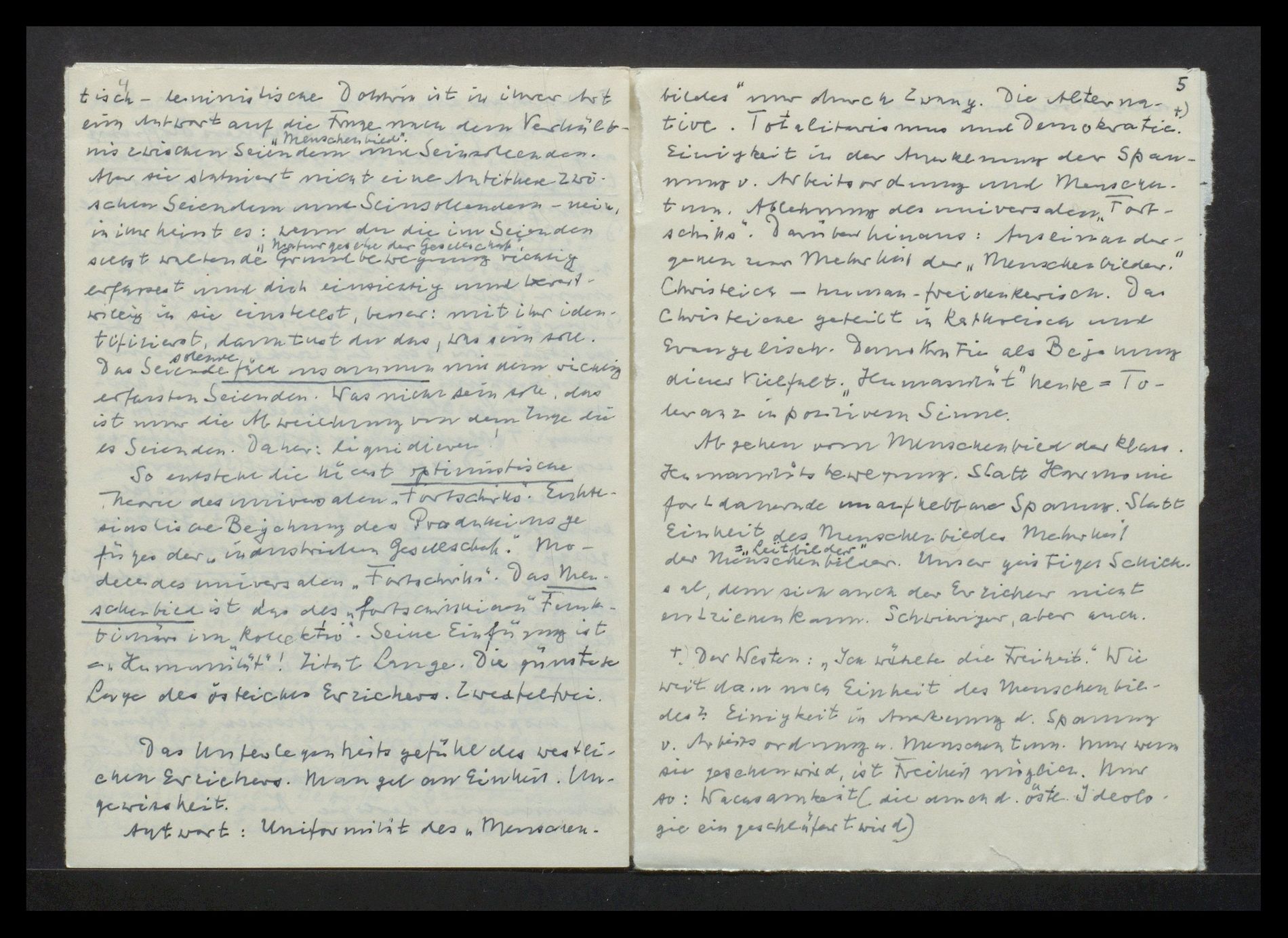

tisch-leninistische Doktrin ist in ihrer Art

eine Antwort auf die Frage nach dem Verhält-

„Menschenbild“.

nis zwischen Seiendem und Seinsollenden.

Aber sie statuiert nicht eine Antithese zwi-

schen Seiendem und Seinsollendem – nein,

in ihr heisst es: wenn du die im Seienden

„Naturgesetze der Gesellschaft“.

selbst waltende Grundbewegung richtig

erfassest und dich einsichtig und bereit-

willig in sie einstellst, besser: mit ihr iden-

tifizierst, dann tust du das, was sein soll.

sollende

Das Seiende zusammen mit dem richtig

erfassten Seienden. Was nicht sein soll, das

ist die Abweichung von dem Zuge die

es Seienden. Daher liquidieren!

So entsteht die höchst optimistische

Theorie des universalen „Fortschritts“. Enthu-

siastische Bejahung des Produktionsge-

füges der „industrielen Gesellschaft“. Mo-

dell des universalen „Fortschritts“. Das Men-

schenbild ist das des „fortschrittlichen“ Funk-

tionärs im „Kollektiv“. Seine Einfügung ist

= „Humanität“! Zitat Lange. Die

Lage des östlichen Erziehers. Zweifelfrei.

Das Unterlegenheitsgefühl des westli-

chen Erzeihers. Mangel an Einheit. Un-

gewissheit.

Antwort: Uniformität des „Menschen-

5

bildes“ nur durch Zwang. Die Alterna-

tive. Totalitarismus und Demokratie. +)

Einigkeit in der Anerkennung der Span-

nung v. Arbeitsordnung und Menschen-

tum. Ablehnung des universalen „Fort-

schritts“. Darüber hinaus: Auseinander-

gehen zur Mehrheit der „Menschenbilder“.

Christlich – human - freidenkerisch. Das

Christliche geteilt in katholisch und

Evangelisch. Demokratie als Bejahung

einer Vielfalt. „Humanität“ heute = To-

leranz in positivem Sinne.

Abgesehen vom Menschenbild der klass.

Humanitätsbewegung. Statt Harmonie

fortdauernde unaufhebbare Spannung. Statt

Einheit des Menschenbildes Mehrheit

= „Leitbilder“

der Menschenbilder. Unser geistiges Schick-

sal, dem sich auch der Erzieher nicht

entziehen kann. Schwieriger, aber auch.

+) Der Westen: „Ich wählte die Freiheit“. Wie

weit darin noch Einheit des Menschenbil-

des? Einigkeit in Anerkennung d. Spannung

v. Arbeitsordnung u. Menschentum. Nur wenn

sie gesehen wird, ist Freiheit möglich. Nur

so: Wachsamkeit (die auch d. östl. Ideolo-

gie eingeschläfert wird)

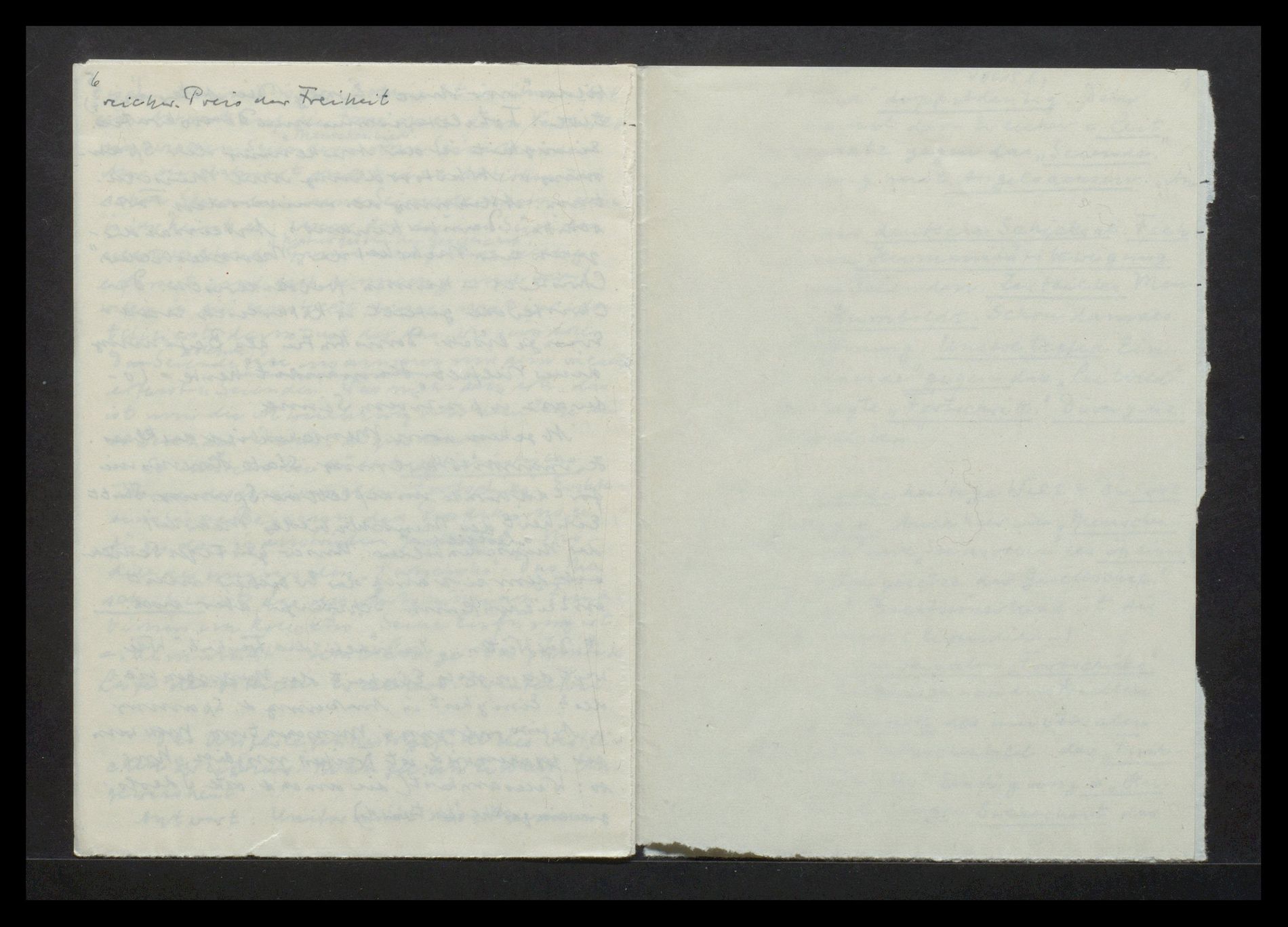

6

reicher. Preis der Freiheit

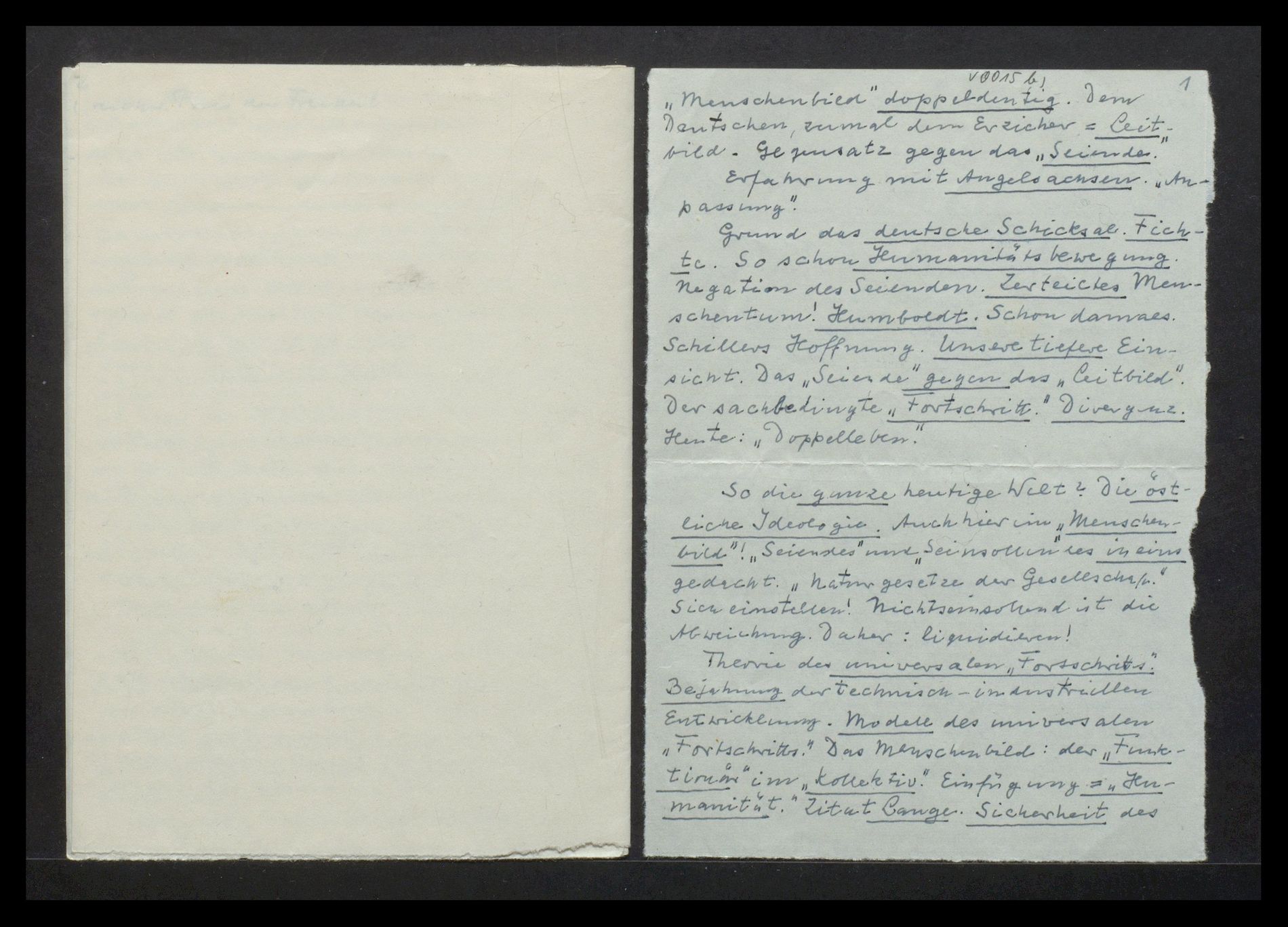

V 0015b

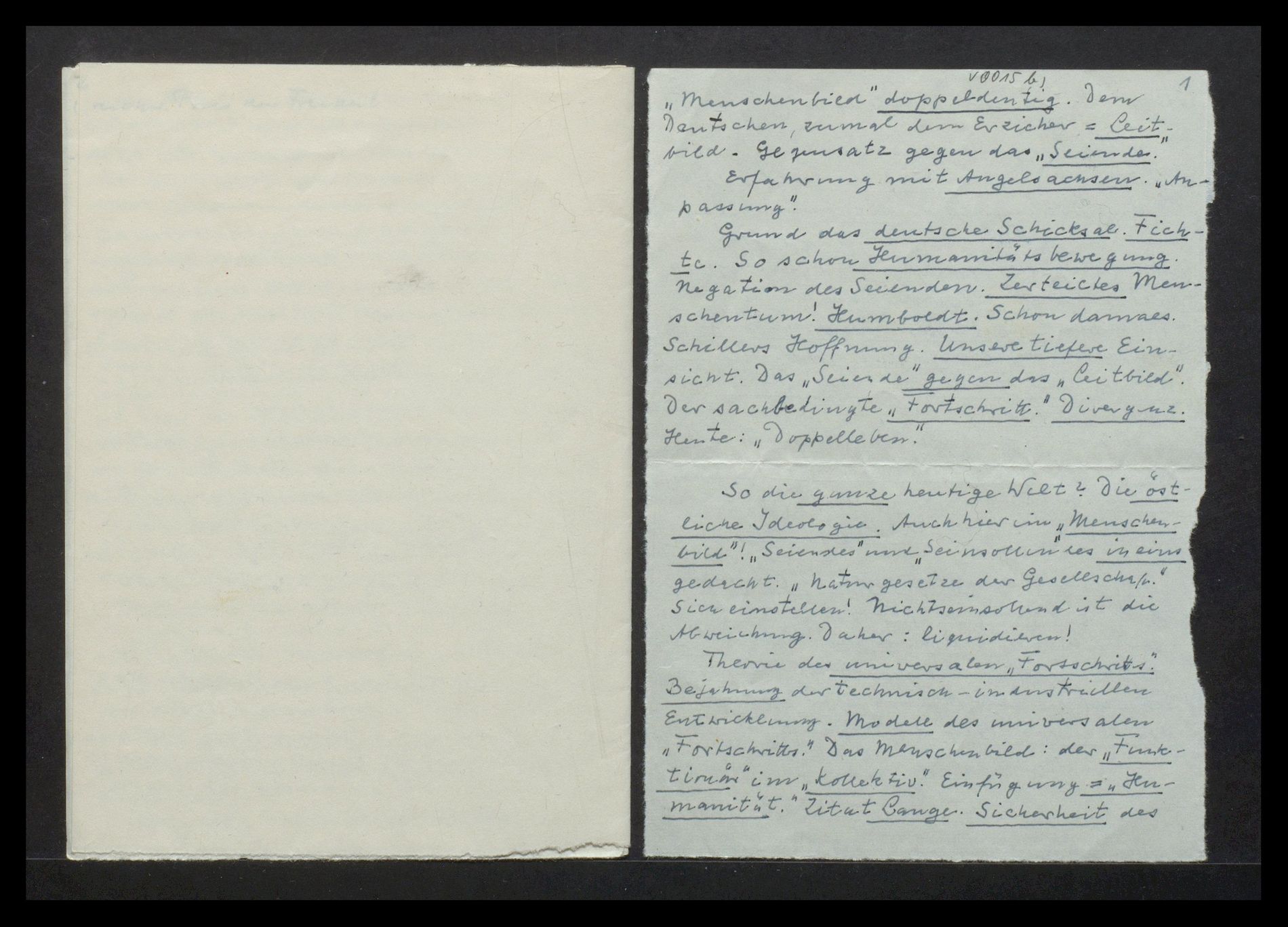

1

“Menschenbild” doppeldeutig. Dem

Deutschen, zumal dem Erzieher = Leit-

bild. Gegensatz gegen das „Seiende“.

Erfahrung mit Angelsachsen. „An-

passung“.

Grund das deutsche Schicksal. Fich-

te. So schon Humanitätsbewegung.

Negation des Seienden. Zerteiltes Men-

schentum! Humboldt. Schon damals.

Schillers Hoffnung. Unsere tiefere Ein-

sicht. Das „Seiende“ gegen das „Leitbild“.

Der sachbedingte „Fortschritt“. Divergenz.

Heute: „Doppelleben“.

So die ganze heutige Welt? Die öst-

liche Ideologie. Auch hier ein „Menschen-

bidl“! „Seiendes“ und „Seinsollendes“ in eins

gedacht. „Naturgesetze der Gesellschaft.“

Sich einstellen! Nichtseinsollend ist die

Abweichung. Daher: liquidieren!

Theorie des universalen „Fortschritt“.

Bejahung der technisch- industriellen

Entwicklung. Modell des universalen

„Fortschritts“. Das Menschenbild: der „Funk-

tionär“ im „Kollektiv“. Einfügung =“Hu-

manität“. Zitat Lange. Sicherheit des

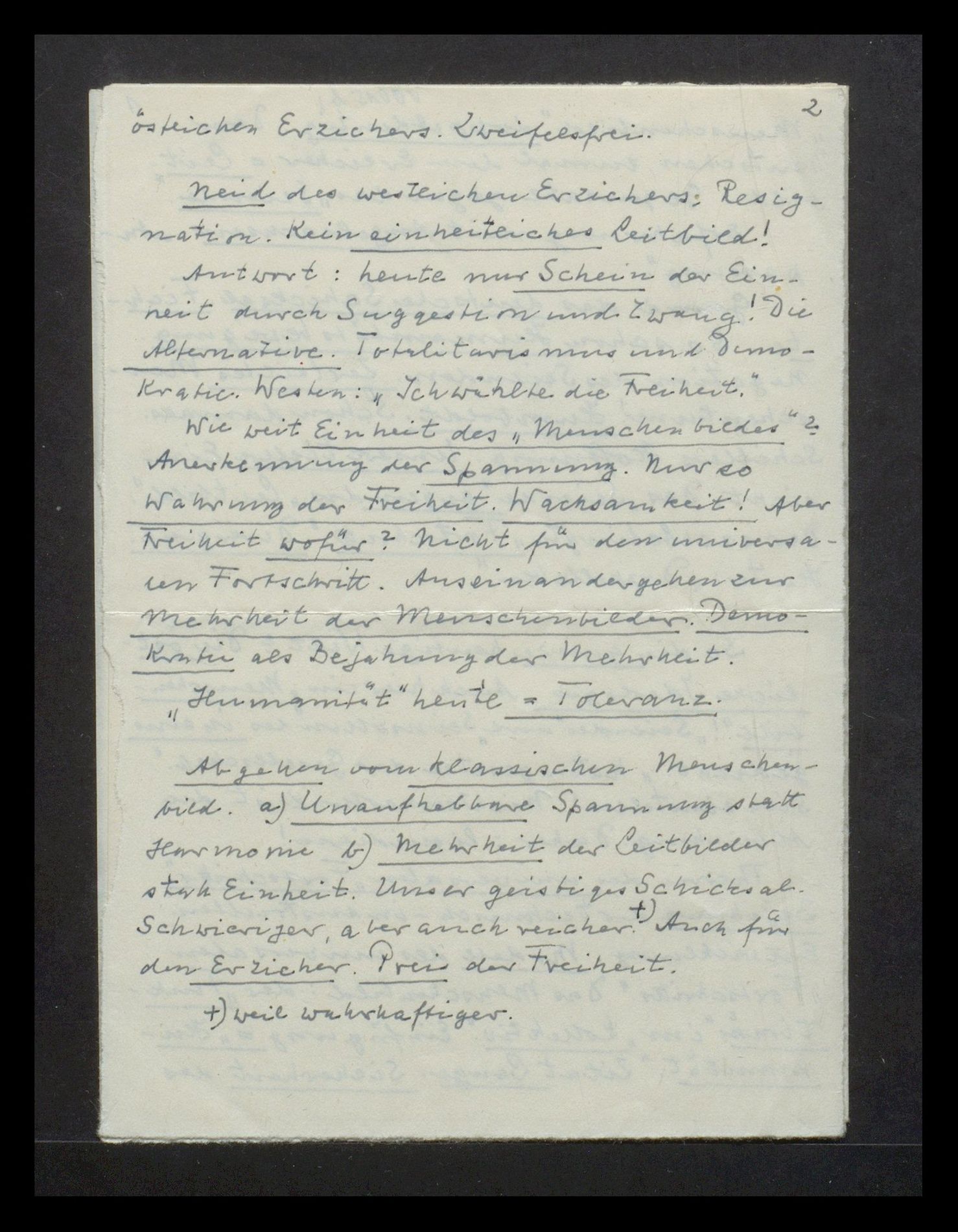

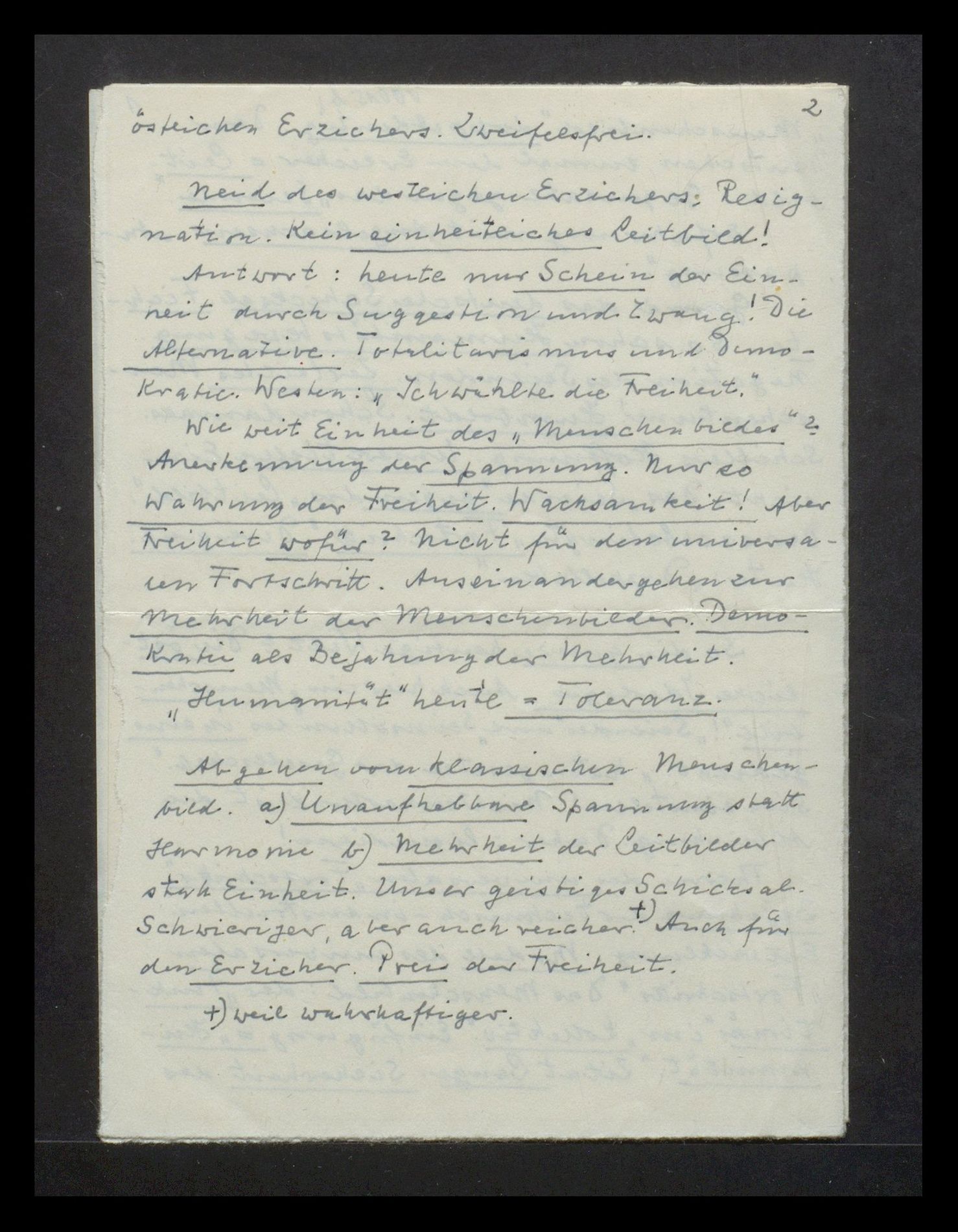

2

östlichen Erziehers. Zweifelsfrei.

Neid des westlichen Erziehers: Resig-

nation. Kein einheitliches Leitbild!

Antwort: heute nur Schein der Ein-

heit durch Suggestion und Zwang! Die

Alternative. Totalitarismus und Demo-

kratie. Westen: „Ich wählte die Freiheit.“

Wie weit Einheit des „Menschenbildes“?

Anerkennung der Spannung. Nur so

Wahrung der Freiheit. Wachsamkeit! Aber

Freiheit wofür? Nicht für den universa-

len Fortschritt. Auseinandergehen zur

Mehrheit der Menschenbilder. Demo-

kratie als Bejahung der Mehrheit.

„Humanität“ heute = Toleranz.

Abgehen vom klassischen Menschen-

bild. a) Unaufhebbare Spannung statt

Harmonie b) Mehrheit der Leitbilder

statt Einheit. Unser geistiges Schicksal.

Schwieriger, aber auch reicher. +) Auch für

den Erzieher. Preis der Freiheit.

+) weil wahrhaftiger. |