| Bemerkungen | Dokumentenabschrift: V 0013 a

Stockholm 1948

Titelblatt

Die Autonomie der Pädagogik

(Stockholm 1948)

1

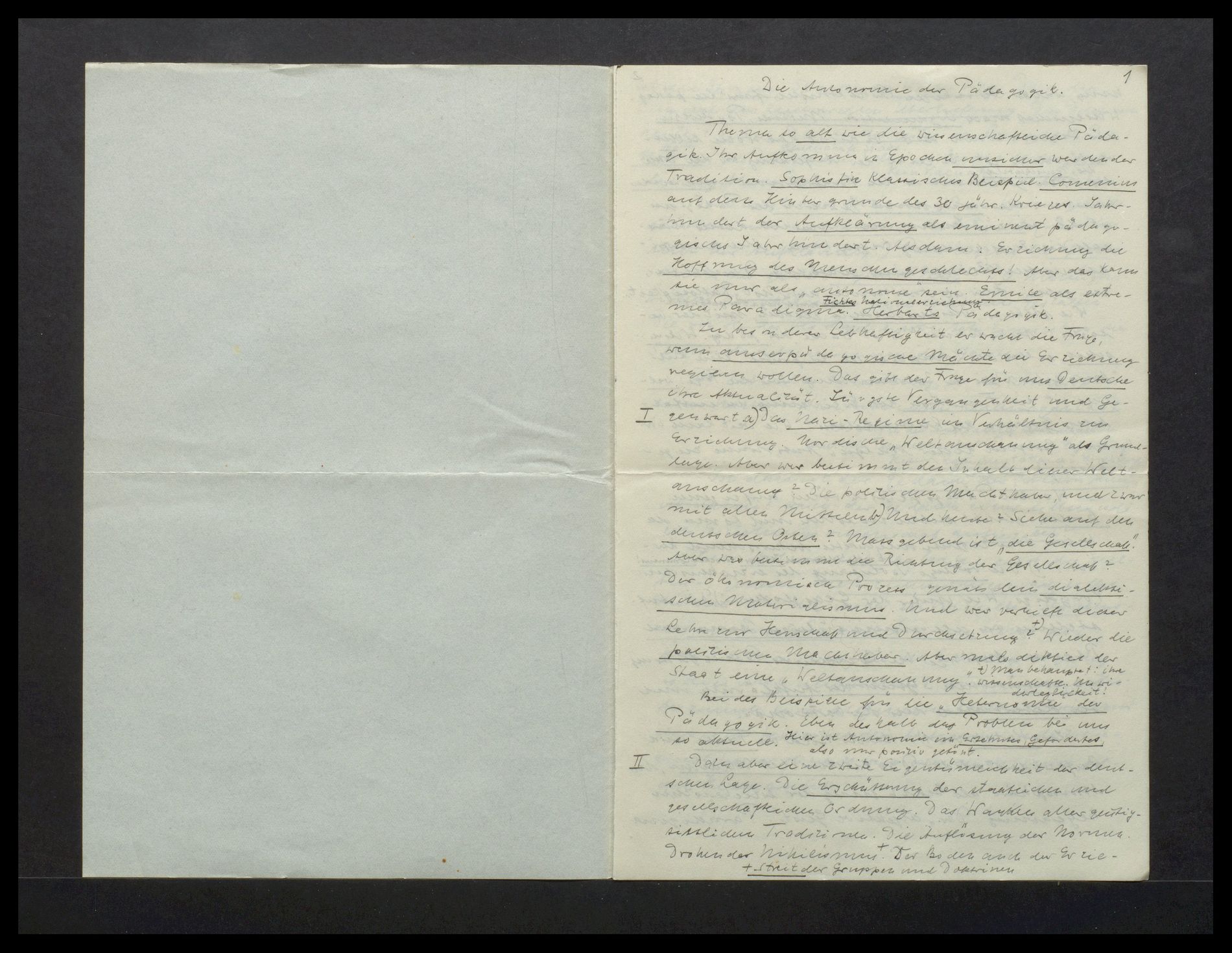

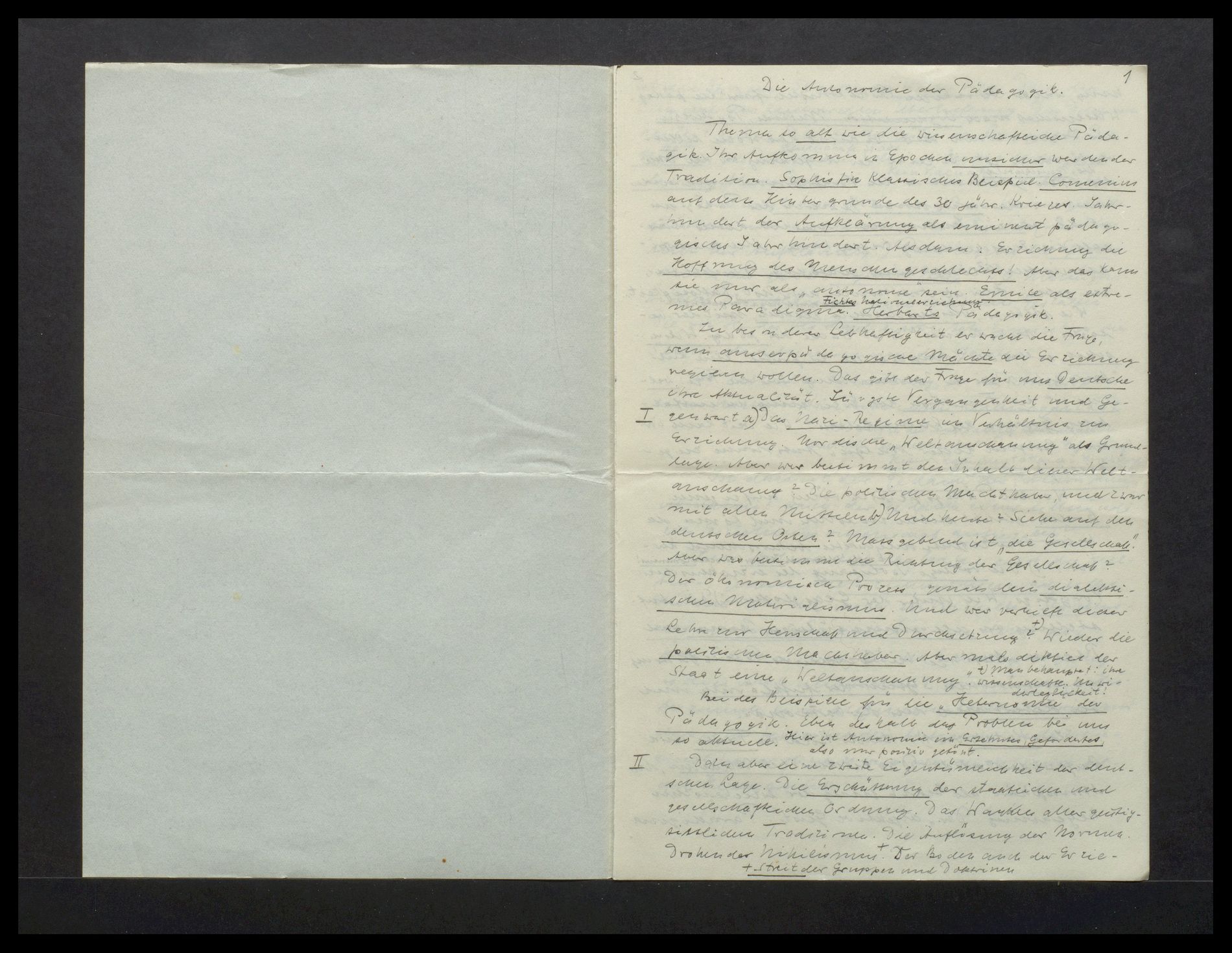

Die Autonomie der Pädagogik.

Thema so alt wie die wissenschaftliche Päda-

gik. Ihr Aufkommen in Epochen unsicher werden der

Tradition. Sophistik Klassisches Beispiel. Comenius

auf dem Hintergrunde des 30 jähr. Krieges. Jahr-

hundert der Aufklärung als eminent pädago-

gisches Jahrhundert. Alsdann: Erziehung die

Hoffnung des Menschengeschlechts! Aber das kann

sie nur als „autonome“ sein. Emile als extre-

Fichtes Nationalerziehung.

mes Paradigma. Herbarts Pädagogik.

Zu besonderer Lebhaftigkeit erwacht die Frage,

wenn ausserpädagogische Mächte die Erziehung

regieren wollen. Das gibt der Frage für uns Deutsche

ihre Aktualität. Jüngste Vergangenheit und Ge-

I gegenwart. a) Das Nazi-Regime im Verhältnis zur

Erziehung. Nordische „Weltanschauung“ als Grund-

lage. Aber wer bestimmt den Inhalt einer Welt-

anschauung? Die politischen Machthaber, und zwar

mit allen Mitteln. b) Und heute? Siehe auf den

deutschen Osten? Massgebend ist „die Gesellschaft“.

Aber was bestimmt die Richtung der Gesellschaft?

Der ökonomische Prozess gemäss dem dialekti-

schen Materialismus. Und wer verhilft dieser

Lehre zur Herrschaft und Durchsetzung? +) Wieder die

politischen Machthaber. Abermals diktiert der

Staat eine „Weltanschauung“. +) Man behauptet ihre

wissenschaftl. Unwi-

derlelichkeit!

Beides Beispiele für die „Heternomie“ der

Pädagogik. Eben deshalb das Problem bei uns

so aktuell. Hier ist Autonomie ein Ersehntes, Gefordertes,

also nur positiv getönt.

II Dazu aber eine zweite Eigentümlichkeit der deut-

schen Lage. Die Erschütterung der staatlichen und

gesellschaftlichen Ordnung. Das Wanken aller geistig-

sittlichen Traditionen. Die Auflösung der Normen.

Drohen des Nihilismus. + Der Boden auch der Erzie-

+ Streit der Gruppen und Doktrinen

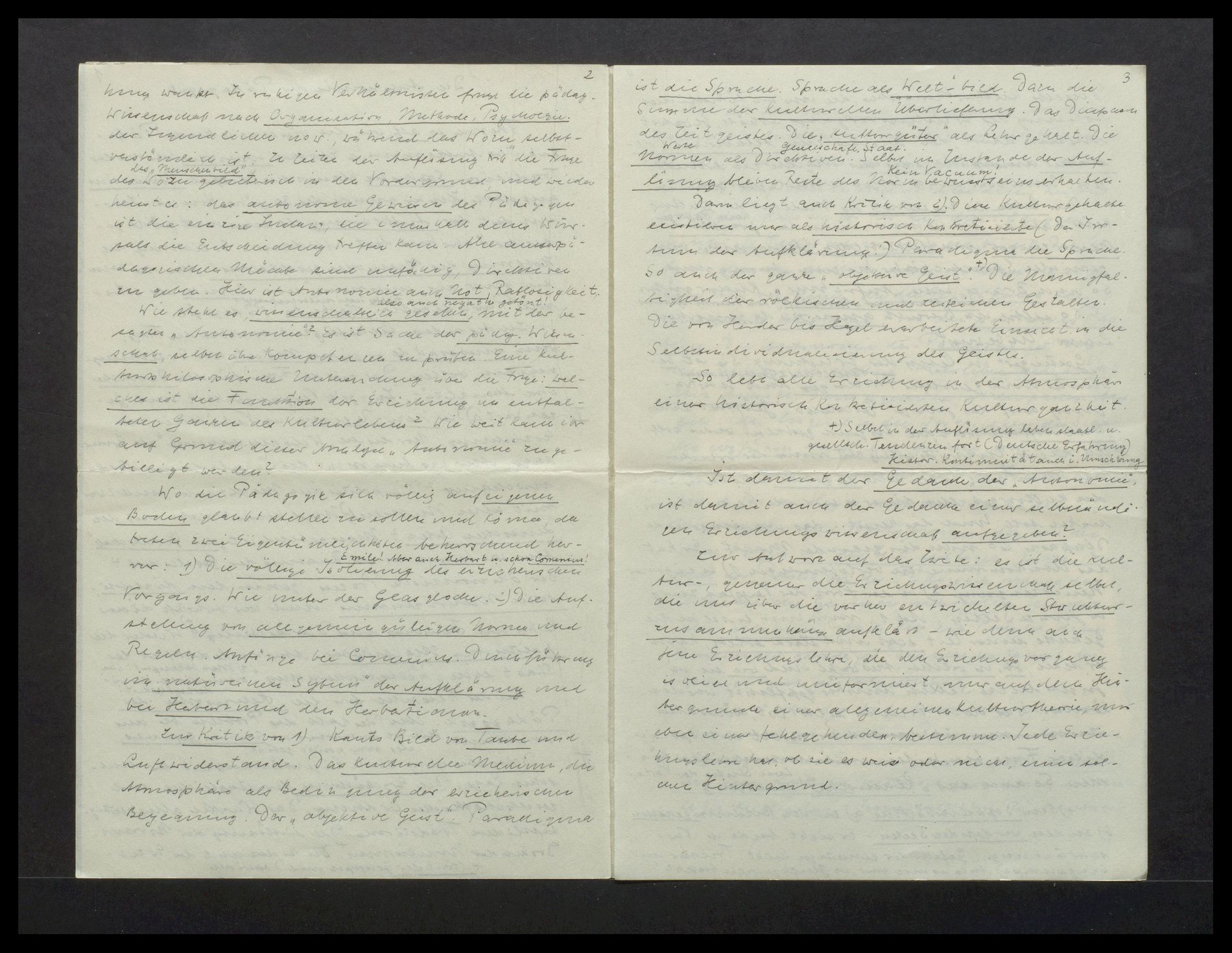

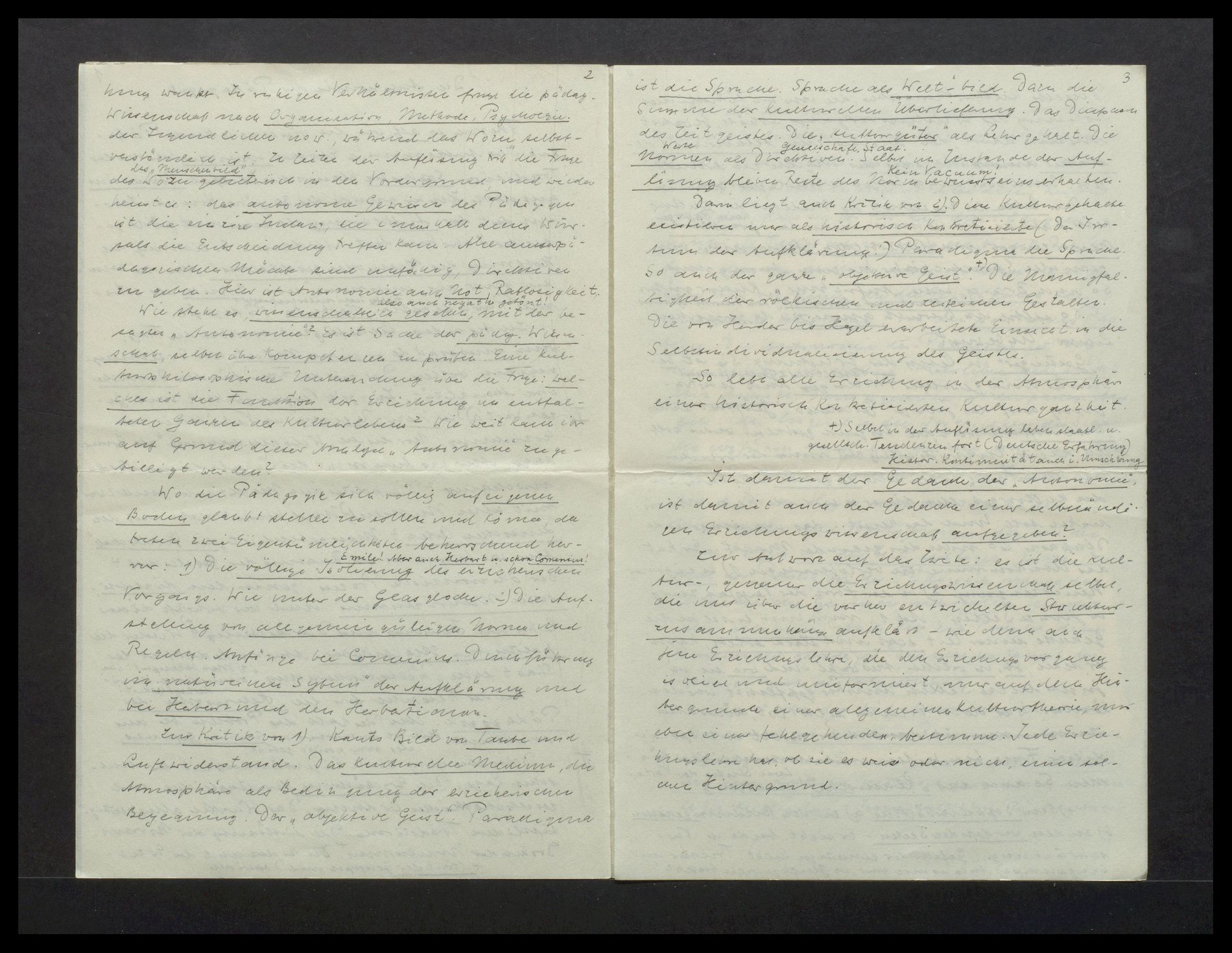

2

hung wankt. In ruhigen Verhältnissen fragt die pädag.

Wissenschaft nach Organisation, Methode, Psychologie,

der Jugendlichen usw., während das Wozu selbst-

verständlich ist. Zu Zeiten der Auflösung tritt die Frage

das „Menschenbild“

des Wozu gebieterisch in den Vordergrund, und wieder

heisst es: das autonome Gewissen des Pädagogen

ist die einzige Instanz, die innerhalb dieses Wirr-

sals die Entscheidung treffen kann. Alle ausserpä-

dagogische Mächte sind unfähig, Direktiven

zu geben. Hier ist Autonomie auch Not, Ratlosigkeit.

also auch negativ getönt!

Wie steht es, wissenschaftlich gesehen, mit der be-

sagten „Autonomie“? Es ist Sache der pädag. Wissen-

schaft, selbst ihre Kompetenzen zu prüfen. Eine kul-

turphilosophische Untersuchung über die Frage: wel-

ches ist die Funktion der Erziehung im entfal-

teten Ganzen des Kulturlebens? Wie weit kann ihr

auf Grund dieser Analyse „Autonomie“ zuge-

billigt werden?

Wo die Pädagogik sich völlig auf eigenen

Boden glaubt stellen zu sollen und können, da

treten zwei Eigentümlichkeiten beherrschend her-

Emile! Aber auch Herbart u. schon Comenius!

vor: 1) Die völlige Isolierung des erzieherischen

Vorgangs. Wie unter der Glasglocke. 2) Die Auf-

stellung von allgemeingültigen Normen und

Regeln. Anfänge bei Comenius. Durchführung

im „natürlichen System“ der Aufklärung und

bei Herbat und den Herbartianern.

ZurKritik von 1) Kants Bild von Taube und

Luftwiderstand. Das kulturelle Medium, die

Atmosphäre als Bedingung der erzieherischen

Begegnung. Der „objektive Geist“. Paradigma

3

ist die Sprache. Sprache als „Welt“-bild. Dazu die

Sume der kulturellen Überlieferung. Das Diapason

des Zeitgeistes. Die „Kulturgüter“ als Lehrgehalt. Die

Werte Gesellschaft, Staat.

Normen als Direktiven. Selbst im Zustande der Auf-

Kein Vacuum!

lösung bleiben Reste des Normbewusstseins erhalten.

Darin liegt auch Kritik von 2). Diese Kulturgehalte

existieren nur als historisch Konkretisierte (Der Irr-

tum der Aufklärung!) Paradigma die Sprache.

So auch der ganze „objektiveGeist“. +) Die Mannigfal-

tigkeit der völkischen und zeitlichen Gestalten.

Die von Herder bis Hegel erarbeitete Einsicht in die

Selbstindividualisierung des Geistes.

So lebt alle Erziehung in der Atmosphäre

einer historisch konkretisierten Kulturganzheit.

+) Selbst in der Auflösung leben staatl. u.

gesellsch. Tendenzen fort (Deutsche Erfahrung)

Histor. Kontinuität auch i. Umschwung

Ist damit der Gedanke der „Autonomie“,

ist damit auch der Gedanke einer selbständi-

gen Erziehungswissenschaft aufgegeben?

Zur Antwort auf das Zweite: es ist die kul-

tur-, genauer die Erziehungswissenschaft selbst,

die uns über die vorher entwickelten Struktur-

zusammenhänge aufklärt – wie denn auch

jene Erziehungslehre, die den Erzeihungsvorgang

isoliert und uniformiert, nur auf dem Hin-

tergrunde einer allgemeinen Kulturtheorie, nur

eben einer fehlgehenden, bestimmt. Jede Erzie-

hungslehre hat, ob sie es weis oder nicht, einen sol-

chen Hintergrund.

4

Dieselbe Kulturtheorie aber, die uns von künstlicher

Isolierung des Erziehungsvorgangs abhält, bewahrt

uns auch davor, den Erzeiher zum sklavischen Voll-

strecker ausserpädagogischer

Mächte zu erniedri-

gen. Und zwar durch folgende Überlegungen.

Das Leben des Einzelnen im Medium der Kultur.

Kein Papagei.

Kein passives Übernehmen. Siehe das Sprachleben.

Neuerzeugen und Weiterbilden. Abstufungen vom

genialen Sprachschöpfer bis zum Anonymus.

So auch Brauch, Sitte Aufnahme v. Külturgütern.

So auch Staat und „Gesellschaft“. Kein Determinismus.

So selbst im Bereich ausserpädagogischen

Lebens. Unbewusste.

Gesteigert in Leben der Erziehung. Sie ist be-

Verteilt auf 2 Generationen!

wusstes und gewolltes Fortzeugen durch Übertra-

gung auf das junge Geschlecht. Geöffnet einer

Zukunft, die durch die Jugend gestaltet werden soll,

An dieser Zukunftswilligkeit muss der Erzieher

teil haben, +) auch in seinem eigenen Verhältnis zu

den Kulturgehalten, die er werdende Seelen hinein-

senken soll. Und das heisst: das ihn umgehende

Diapason ist nicht diregierende Macht. Er hat

das Überkommene zu verlebendigen 1) in eigener

Neuerzeugung 2) in der Form der Verpflanzung

in junge Seelen. Ad 1: nur wenn er selbst die

Gehalte seiner Zeit echt und stark erlebt, kann

er sehen, ob, in welcher Auswahl und wie sie in

jugendlichen Seelen hinübergepflanzt werden

können. Was dem Erzieher selbst tot, äusserlich

übernommen ist, das wird er nicht sub specie

dieser Frage beurteilen und unterscheiden kön-

nen. So auch das „Klassische“! Zwei Stufen der Verle-

bendigung.

+) Sein Doppelverhältnis a) zu den Bildungsgehalten

b) zu den werdenden Seelen. Er sieht beide in Ver-

schränkung. (Gefahr der einseitigen Sicht. Trichter und

Saugpumpe) Autonomie nur, wo Gleichgewicht besteht!

5

Was ist das spezifisch Pädagogische an dieser

Haltung? Einerseits: der Jugend den Weg in

die gegebene Kultur bahnen Andererseits: sie

nicht so auf bestimmte Inhalte dieser Kultur

festlegen, dass sie vor der Zeit die Fähigkeit

künftiger Selbstbestimmung einbüsst. Die Ge-

fahr, dass dies geschehe, droht vor allem von einer

Seite her: von denen, die die Gewalt haben oder

wenigstens anstreben: von den politischen Par-

teien. Die Autonomie der Pädagogik ist von

dieser Seite her im heutigen Staatsleben am stärk-

sten bedroht. Dem gegenüber ist die pädag. Auf-

gabe: die Jugend in die Wirklichkeit des Staa-

tes einführen, den Willen für die Arbeit am Staat

mobilisieren („staatsbürgerliche Erziehung“), aber

sie in keiner Weise auf eine der hadernden

Meinungen und Bestrebungen, die um den

Staat ringen, vor der Zeit festlegen. Einen Pri-

mat der Politik von der Pädagogik muss das

erzieherische Gewissen unter allen Umstän-

den ablehnen. Auch dies ein , dessen

Dringlichkeit gerade wir Deutsche im Kampf der

Parteien aufs stärkste erleben.

So ist also die päd. Autonomie nicht eine

Autonomie im luftleeren Raum eine hermetisch

abgeschlossene Erziehungswelt, sondern im Medi-

um einer konkreten, historisch gewordenen, einma-

ligen Kulturlage. Innerhalb ihrer, in ihrer Aner-

6

kennung, muss sie unbedingt festgehalten wer-

den. Schwerer, als unter Voraussetzung einer abso-

luten u. abstrakten Autonomie.

Konkretisierung dieser Autonomie in den ver-

schiedenen heute lebenden Völkern. Der junge Lehrer

in Deutschland und in Schweden. Beide haben das

zu bestehen, was ihrer Lage als Glück, Förderung und

Gefährdung innewohnt. Der deutsche Lehrer: alle

Irrtumsmöglichkeiten

Nöte, Zweifel und Misserfolge, die eine so von Zwei-

fel unsicher, schwankende und tastende Zeit

mit sich bringt – aber auch alles Glück der Verant-

wortung, die der Aufbau einer neu zu gestaltenden

Welt mit sich bringt. Der schwedische Lehrer:

alle Förderungen und Sicherungen, die das Leben <...>

Wirken in einer gesicherten Staats- u. Gesellschafts-

ordnung und einer unangefochtenen Kultur-

tradition mit sich bringt – aber auch die Gefahr

sich fügen in das Vorhandene, weil es ist;

einer vorschnellen Beruhigung bei der Vortreff-

lichkeit des Beruhenden und Überkommenen

und des Erlahmens der selbständigen Kritik.

Jener; der deutsche, ist zu mahnen, dass er seine

in reine Willkür verfalle; utopische Phantastik

Autonomie nicht radikalistisch übertrete, dieser

dass er sie nicht <.....tistisch> vergessen u. sich in

das Vorhandene füge, weil es so ist, wie es ist.

Diese Verschiedenheit: ein Ausdruck der

Polyphonie des europäischen Gesamtlebens.

Besuch im Auslande ermöglicht es, die Poly-

phonie zu vernehmen. Wunsch, dass Schweden

auch nach Deutschland kommen, um den

deutschen Beitrag zur Polyphonie zu vernehmen.

V 0013 b

Stockholm 1948

1

Thema alt. Sophistik. Aufklärung. Emile.“

Herbart.

Aktuell für Deutsche I a) Nazi b) Ostzone.

„Heteronomie“.! Hier: Forderung.

II. Erschütterung der deutschen Lage. „Menschen-

bild“. Hier: Not.

Antwort der pädag. Wissenschaft.

A Form der völligen Autonomie: a) Isolie-

rung. Glasglocke. Dazu: b) Allgemeingül-

tige Normen. „Natürliches System“. Her-

bart.

Kritik: a) Kants Bild von der Taube. Das

Medium der Kultur. Die Sprache als „Welt-

bild“. Kulturgüter. Werte u. Normen.

Selbst in der Auflösung.

b) Das Medium existiert nur in geschichtl.

Konkretion. (Irrtum der Aufklärung) Spra-

che. „Objektiver Geist“. Volk und Epoche.

Staat und Gesellschaft. Histor. Kontinui-

tät selbst in der Auflösung.

B. Autonomie aufgegeben? Mitsamt

Erzeihungswissenschaft?

Erziehungswissenschaft gibt durch

Strukturanalyse die Antwort. Falsche u.

richtige Strukturanalyse.

2

Weder Isolierung noch sklavische Abhängig-

keit!

Der Einzelne im Medium der Kultur. Spre-

Nicht: Papagei

chenlernen. Neuerzeugen und Weiterbilden.

So alle Kulturgehalte, Werte, Normen. Kein

Determinismus v. Staat und Gesellschaft.

O unbewusst im ausserpädagogischen

Leben. Gesteigert und bewusst im pädago-

gischen. 2 Generationen. Das Doppelver-

hältnis des Erziehers. Verschränkung und

Gefahr der Einseitigkeit. Echtes Erleben der

Gehalte und Hineindenken in junge Seelen.

Nichts fertig übernehmen, auch nicht das

„Klassische“. Zwei Stufen der Verlebendigung.

Dies die echte Autonomie. Jugend

einführen und Zukunft offenhalten. Ge-

fahr droht vor allem von Poltik und Par-

teien. Aufgabe „staatsbürgerlicher Er-

ziehung“. Kein Primat der Politik!

Also: Autonomie im Medium der

historischen Lage. Mannigfaltigkeit in

der heutigen Völkerwelt. D. junge Lehrer

in Deutschland und Schweden. Gefahren

beider.

Europäische Polyphonie. |