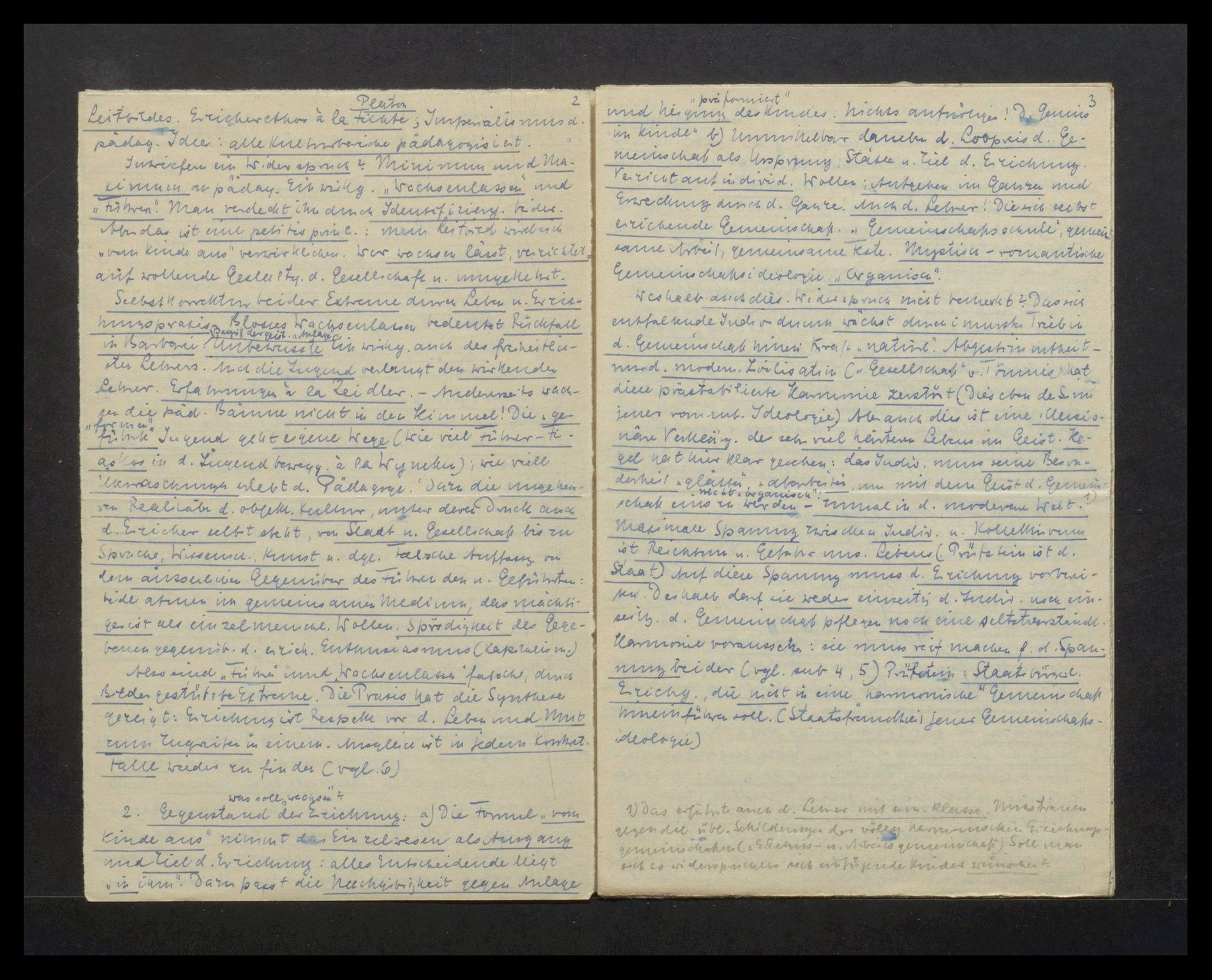

| Bemerkungen | Dokumentenabschrift: V 0010 a

1928

Titelblatt

Der Ausgleich der pädagogischen Gegensätze

(Weitere Fassung, Stuttgart 1928)

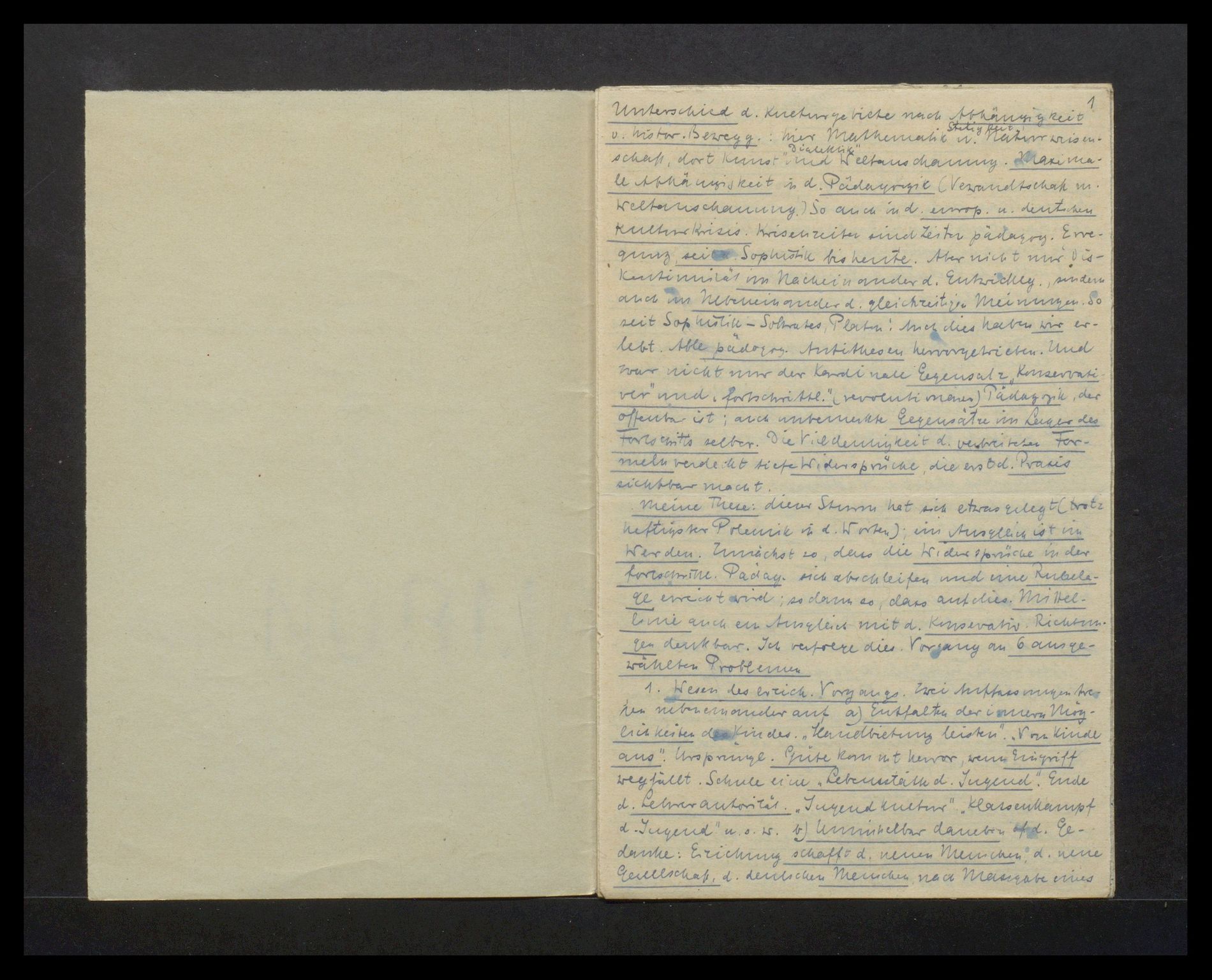

1

Unterschied d. Kulturgebiete nach Abhängigkeit

Stetigkeit

v. histor. Bewegg.: hier Mathematik u. Naturwisen-

„Dialektik“

schaft, dort Kunst und Weltanschauung. Maxima-

le Abhängigkeit in d. Pädagogik (Verwandtschaft m.

Weltanschauung.) So auch in d. europ. u. deutschen

Kulturkrisis. Krisenzeiten sind Zeiten pädagog. Erre-

gung, seit Sophistik bis heute. Aber nicht nur Dis-

kontinuität im Nacheinander d. Entwicklg., sondern

auch im Nebeneinander d. gleichzeitigen Meinungen. So

seit Sophistik – Sokrates, Platon: Auch dies haben wir er-

lebt. Alle pädagogischen Antithesen hervorgetrieben. Und

war nicht nur der Gegensatz „Konservati-

ver“ und „fortschrittl.“ (revolutionärer) Pädagogik, der

offenbar ist; auch unbemerkte Gegensätze im Lager des

Fortschritts selber. Die Vieldeutigkeit d. verbreiteten For-

meln verdeckt tiefe Widersprüche, die erst d. Praxis

sichtbar macht.

Meine These: dieser Sturm hat sich etwas gelegt (trotz

heftigster Polemik in d. Worten); ein Ausgleich ist im

Werden. Zunächst so, dass die Widersprüche in der

fortschrittl. Pädag. sich abschleifen und eine Ruhela-

ge erreicht wird; so dann so, dass auf dies. Mittel-

linie auch ein Ausgleich mit d. Konservativ. Richtun-

gen denkbar. Ich verfolge dies. Vorgang an 6 ausge-

wählten Problemen

1. Wesen des erzieh. Vorgangs. Zwei Auffassungen tre-

ten nebeneinander auf a) Entfalten der inneren Mög-

lichkeiten des Kindes. „Handbietung leisten“. „Vom Kinde

aus“. Ursprüngl. Güte kommt hervor, wenn Eingriff

wegfällt. Schule eine „Lebenstätte d. Jugend“. Ende

d. Lehrerautorität. „Jugendkultur“. „Klassenkampf

d. Jugend“ u.s.w. b) Unmittelbar daneben <..> d. Ge-

danke: Erziehung schafft d. neuen Menschen, d, neue

Gesellschaft, d. deutschen Menschen nach Massgabe eines

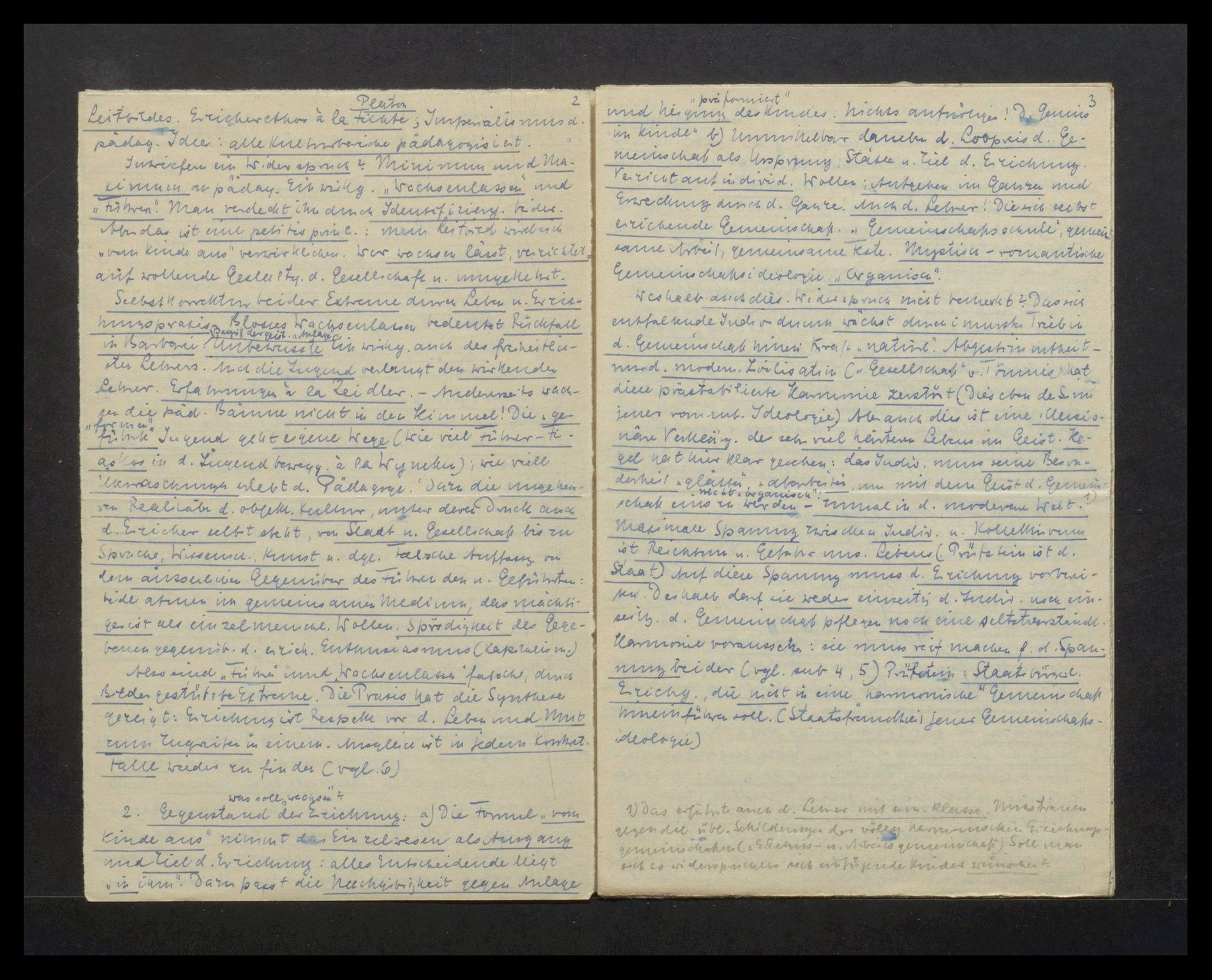

2

Platon

Leitbildes. Erzieherethos à la Fichte; Imperialismus d.

pädag. Idee: alle Kulturbereiche pädagogisiert.

Inwiefern ein Widerspruch? Minimum und Ma-

ximum an pädag. Einwirkg. „Wachsenlassen“ und

„Führen“. Man verdeckt ihn durch Identifizierg. beider.

Aber das ist eine petitio princ.: mein Leitbild wird sich

„vom Kinde aus“ verwirklichen. Wer wachsen lässt, verzichtet

auf wollende Gestaltg. d. Gesellschaft u. umgekehrt.

Selbstkorrektur beider Extreme durch Leben u. Erzie-

hungspraxis Blosses Wachsenlassen bedeutet Rückfall

Begriff der geist. „Anlage“.

in Barbarei. Unbewusste Einwirkg. auch des freiheitlich-

sten Lehrers Auch die Jugend verlangt den wirkenden

Lehrer. Erfahrungen à la Zeidler. – Andererseits wach-

sen die päd. Bäume nicht in den Himmel! Die „ge-

„formen“

führte“ Jugend geht eigene Wege (wie viel Führer-Fi-

askos in d. Jugenbewegg. à la Wyneken); wie viel

Überraschungen erlebt d. Pädagoge. Dazu die ungeheu-

ren Realität d. objekt. Kultur, unterderen Druck auch

d. Erzieher selbst steht, von Staat u. Gesellschaft bis zu

Sprache, Wissensch., Kunst u. dgl. Falsche Auffassg. von

dem äusserlichen Gegenüber des Führenden u. Geführten:

beide atmen im gemeinsamen Medium, das mächti-

ger ist als einzelmenschl. Wollen. Sprödigkeit des Gege-

benen gegenüb. d. erzieh. Enthusiasmus (Kapitalism.)

Also sind „Führen“ und „Wachsenlassen“ falsche, durch

Bilder gestützte Extreme. Die Praxis hat die Synthese

gezeigt: Erziehung ist Respekt vor d. Leben und Mut

zum Zugreifen in einem. Ausgleich ist in jedem konkret.

Falle wieder zu finden (vgl. 6)

was soll „wachsen“?

2. Gegenstand der Erziehung: a) Die Formel „vom

Kinde aus“ nimmt das Einzelwesen als Ausgang

und Ziel d. Erziehung: alles Entscheidende liegt

„in ihm“. Dazu passt die Nachgiebigkeit gegen Anlage

3

„präformiert“

und Neigung des Kindes. Nichts aufnötigen! D. „Genius

im Kinde“ b) Unmittelbar daneben d. Lobpreis d. Ge-

meinschaft als Ursprung, Stätte u. Ziel d. Erziehung.

Verzicht auf individ. Wollen: Aufgeben im Ganzen und

Erweckung durch d. Ganze. Auch d. Lehrer! Die sich selbst

erzeihende Gemeinschaft. „Gemeinschaftsschule“, gemein-

same Arbeit, gemeinsame Feste. Mystisch-romantische

Gemeinschaftsideologie. „Organisch“.

Weshalb auch dies. Widerspruch nicht bemerkt? Das sich

entfaltende Individuum wächst durch Trieb in

d. Gemeinschaft hinein Kraft „natürl.“ modern. Zivilisation („Gesellschaft“ v. Tönnis) hat

diese prästabilierte Harmonie zerstört (Dies eben d. Sinn

jener romant. Ideologie) Abeer auch dies ist eine illusio-

näre Verklärg. der sehr viel härteren Lebens im Geist. He-

gel hat hier klar gesehen: das Indiv. muss seine Beson-

derheit „glätten“, „abarebiten“, um mit dem Geist d. Gemein-

„nicht organisch“! ---

schaft eins zu werden - Zumal in d. modernen Welt. 1)

Maximale Spannung zwischen Indiv. u. Kollektiven

ist Reichtum u. Gefahr uns. Lebens (Prüfstein ist d.

Staat) Auf diese Spannung muss d. Erziehung vorberei-

ten. Deshalb darf sie weder einseitig d. Indiv. noch ein-

seitig d. Gemeinschaft pflegen noch eine selbstverständl.

Harmonie voraussetzen: sie muss reif machen f. d. Span-

nung beider (vgl. auf 4,5) Prüfstein : Staatbürgerl.

Erziehg., die nicht in eine „harmonische“ Gemeinschaft

hineinführen soll. (Staatsfreundlichkeit jener Gemeinschafts-

ideologie)

1) Das erfährt auch d. Lehrer mit sein. klasse. Misstrauen

gegen die übl. Schilderungen der völlig harmonischen Erziehungs-

gemeinschaften („Erlebnis- u. Arbeitsgemeinschaft“) Soll man

sich so widerspruchlos sich einfügende Kinder wünschen?

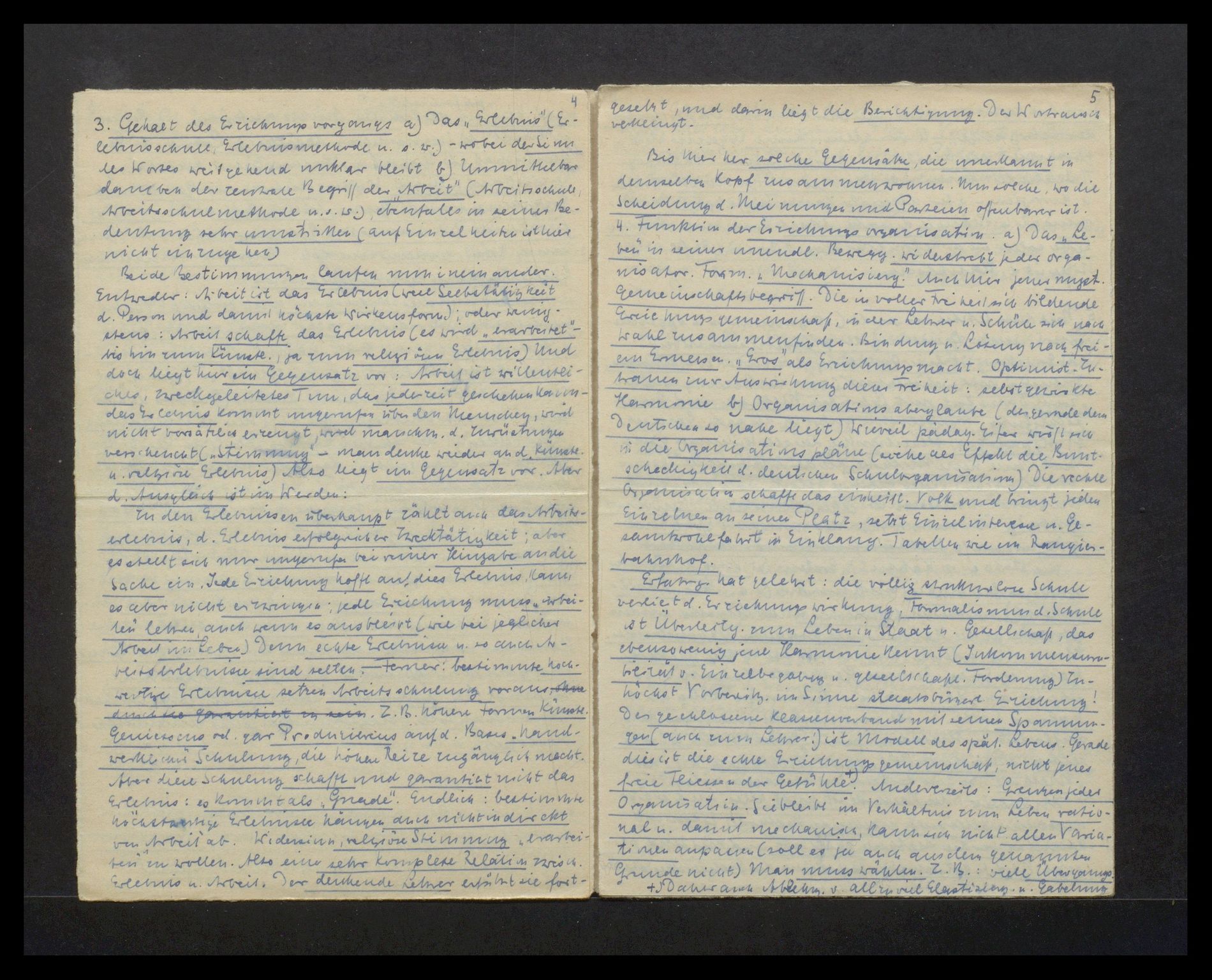

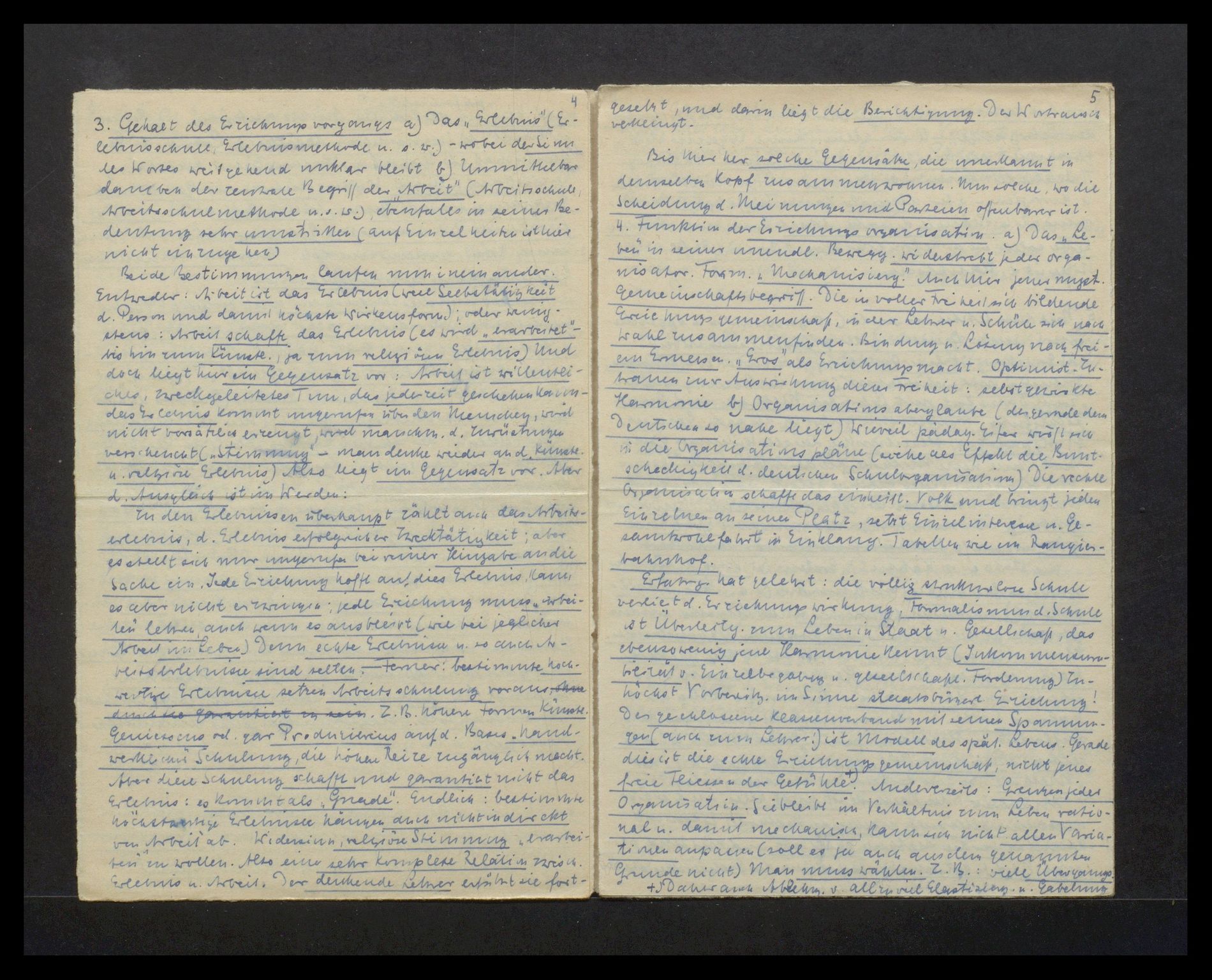

4

3. Gehalt des Erziehungsvorgangs a) Das „Erlebnis“ (Er-

lebnisschule, Erlebnismethode u.s.w.) – wobei der Sinn

des Wortes weitgehend unklar bleibt b) Unmittelbar

daneben der zentrale Begriff der „Arbeit“ (Arbeitsschule,

Arbeitsschulmethoden u.s.w.), ebenfalls in seiner Be-

deutung sehr umstritten (auf Einzelheiten ist hier

nicht einzugehen)

Beide Bestimmungen laufen nun ineinander.

Entweder: Arbeit ist das Erlebnis (weil) Selbstätigkeit

d. Person und damit höchste Wirkensform; oder wenig-

stens: Arbeit schaft das Erlebnis (es wird „erarbeitet“-

bis hin zum künstl., ja zum religiösen Erlebnis) Und

doch liegt hier ein Gegensatz vor: Arbeit ist willentli-

ches, zweckgeleitetes Tun, das jederzeit geschehen kann –

das Erlebnis kommt ungerufen über den Menschen, wird

nicht vorsätzlich erzeugt, wird manchm. d.

verscheucht („Stimmung“ – man denke wieder an d. künstl.

u. religiöse Erlebnis) Also liegt ein Gegensatz vor. Aber

d. Ausgleich ist im Werden:

Zu den Erlebnissen überhaupt zählt auch das Arbeits-

erlebnis, d. Erlebnis erfolgreicher Zwecktätigkeit; aber

es stellt sich nur ungerufen bei reiner Hingabe an die

Sache ein. Jede Erziehung hofft auf dies Erlebnis, kann

es aber nicht erzwingen; jede Erziehung muss „arbei-

ten“ lehren, auch wenn es ausbleibt (wie bei jeglicher

Arbeit im Leben) Denn echte Erlebnisse u. so auch Ar-

beitserlebnisse sind selten. – Frener: bestimmte hoch-

wertige Erlebnisse setzen Arbeitsschulung voraus, ohne

durch sie garantiert zu sein. Z.B. höhere Formen künstl.

Geniessens od. gar Produzierens auf d. Basis „hand-

werklicher“ Schulung, die höhere Reize zugänglich macht.

Aber diese Schulung schaft und garantiert nicht das

Erlebnis: es kommt als „Gnade“. Endlich: bestimmte

höchstwertige Erlebnisse hängen auch nicht indirekt

von Arbeit ab. Widersinn, religiöse Stimmung „erarbei-

ten“ zu wollen. Also eine sehr komplexe Relation zwisch.

Erlebnis u. Arbeit. Der denkende Lehrer erfährt sie fort-

5

gesetzt, und darin liegt die Berichtigung. Der Wortrausch

verklingt.

Bis hierher solche Gegensätze, die unerkannt in

demselben Kopf zusammenkommen. Nun solche, wo die

Scheidung d. Meinungen und Parteien offenbarer ist.

4. Funktion der Erziehungsorganisation. a) Das „Le-

ben“ in seiner unendl. Bewegg. widerstrebt jeder orga-

nisator. Form. „Mechanisierg.“ Auch hier jener myst.

Gemeinschaftsbegriff. Die in voller Freiheit sich bildende

Erziehungsgemeinschaft, in der Lehrer u. Schüler sich nach

Wahl zusammenfinden. Bindung u. Lösung nach fre-

em Ermessen. „Eros“ als Erziehungsmacht. Optimist. Zu-

trauen zur Auswirkung dieser Freiheit: selbstgewirkte

Harmonie b) Organisationsaberglaube (der gerade dem

Deutschen so nahe liegt) Wieviel pädag. Eifer wirft sich

in die Organisationspläne (siehe als Effekt die Bunt-

scheckigkeit d. deutschen Schulorganisation) Die rechte

Organisation schafft das einheitl. Volk und bringt jeden

Einzelnen an seinen Platz, setzt Einzelinteresse u. Ge-

samtwohlfahrt in Einklang. Tabellen wie im Rangier-

bahnhof.

Erfahrg. hat gelehrt: die völlig strukturlose Schule

verliert d. Erziehungswirkung, Formalismus d. Schule

ist Überleitg. zum Leben in Staat u. Gesellschaft, das

ebensowenig jene Harmonie kennt ( v. Einzelbegabung u. gesellschaftl. Forderung) Zu-

höchst Vorbereitg. im Sinne staatsbürgerl. Erziehung!

Der geschlossene Klassenverband mit seinen Spannun-

gen (auch zum Lehrer!) ist Modell des spät. Lebens. Gerade

dies ist die echte Erziehungsgemeinschaft, nicht jenes

freie Fliessen der Gefühle. +) Andererseits: Grenzen jeder

Organisation. Sie bleibt im Verhältnis zum Leben ratio-

nal u. damit mechanisch, kann sich nicht allen Varia-

tionen anpassen (soll es ja auch aus dem genannten

Grunde nicht) Man muss wählen. Z.B.: viele Übergangs-

+) Daher auch Ablehng. v. allzuviel Elastizierg. u. Gabelung

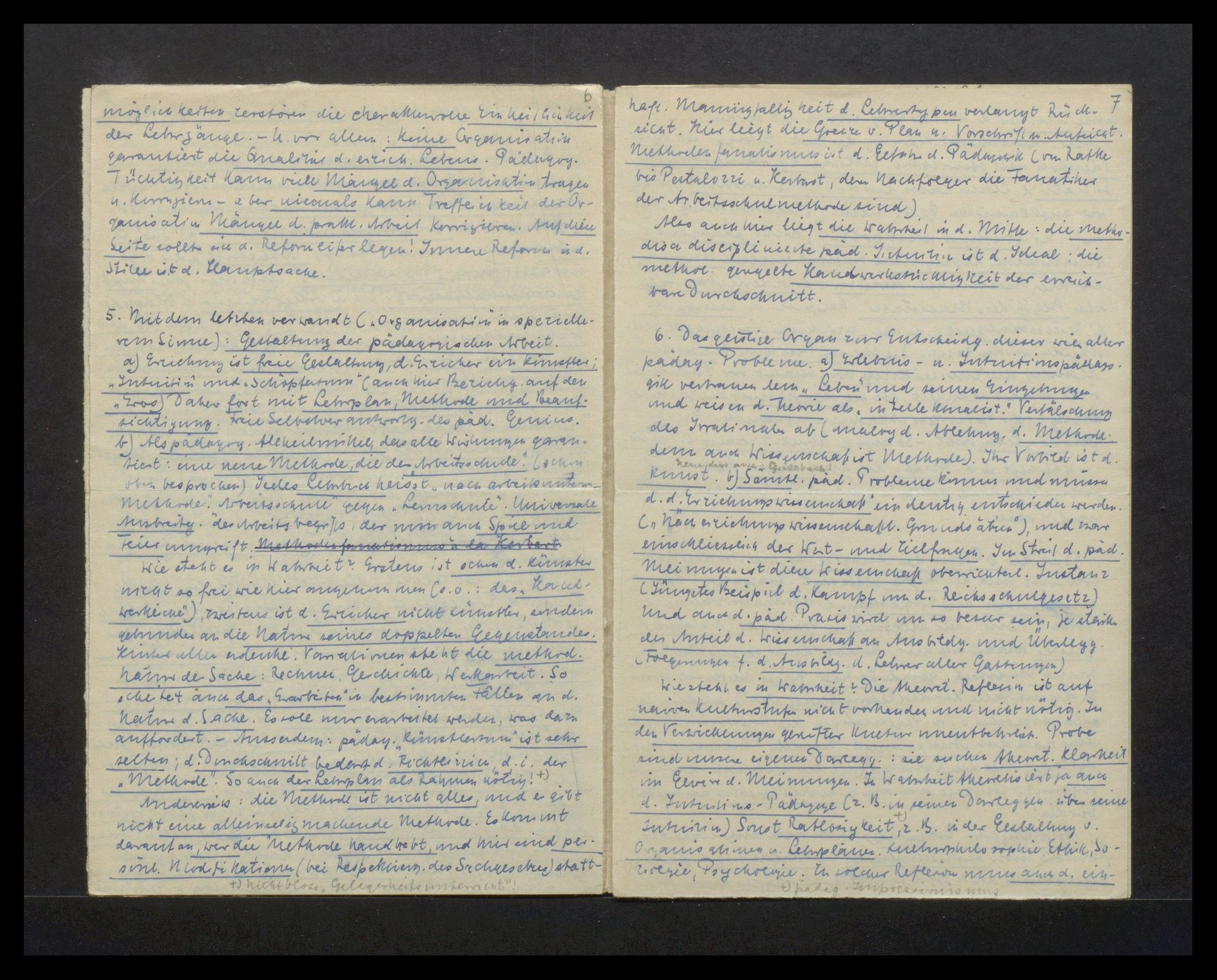

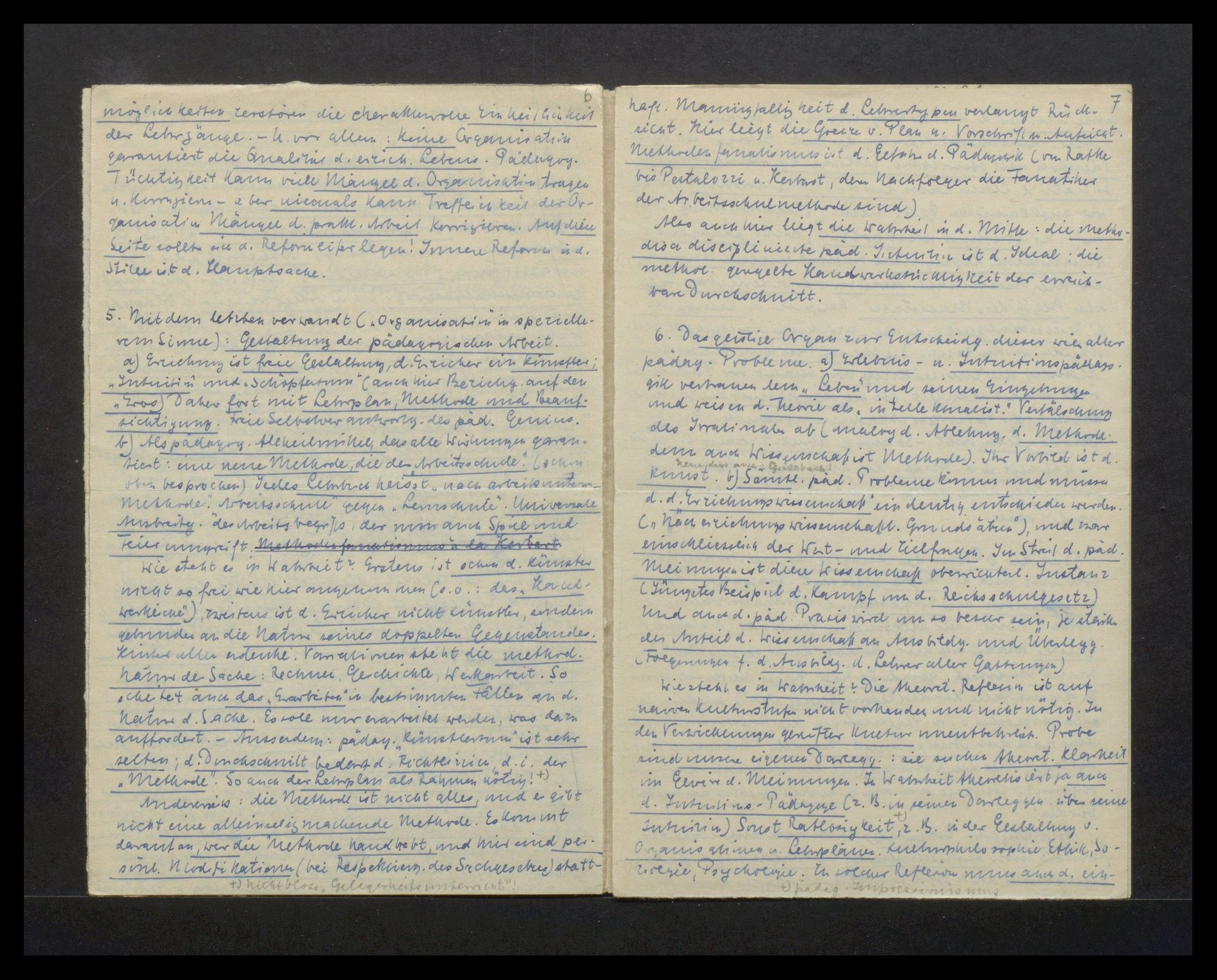

6

möglichkeiten zerstören die charaktervolle Einheitlichkeit

der Lehrgänge. – U. vor allem: keine Organisation

garantiert die Qualität d. erzeih. Lebens. Pädagog.

Tüchtigkeit kann viele Mängel d. Organisation tragen

u. korrigieren – aber niemals kann Trefflichkeit der Or-

ganisation Mängel d. prakt. Arbeit korrigieren. Auf diese

Seite sollte sich d. Reformeifer legen! Innere Reform in d.

Stille ist d. Hauptsache.

5. Mit dem letzten verwandt („Organisation“ in spezielle-

rem Sinne): Gestaltung der pädagogischen Arbeit.

a) Erziehung ist freie Gestaltung, d. Erzieher ein Künstler;

„Intuition“ und „Schöpfertum“ (auch hier Beziehg. auf den

„Eros“) Daher fort mit Lehrplan, Methode und Beauf-

sichtigung. Freie Selbstverantwortung des päd. Genius.

b) Als pädagog. Allheilmittel, das alle Wirkungen garan-

tiert: eine neue Methode, die der „Arbeitsschule“. (schon

oben besprochen) Jedes Lehrbuch heisst „nach arbeitsunter.

Methode“. „Arbeitsschule“ gegen „Lernschule“. Universale

Ausbreitg. des Arbeitsbegriffs, der nun auch Spiel und

Feier umgreift. Methodenfanatismus à la Herbart

Wie steht es in Wahrheit? Erstens ist schon d. Künstler

nicht so frei wie hier angenommen (s.o.: das „Hand-

werkliche“), zweitens ist d. Erzieher nicht Künstler, sondern

gebunden an die Natur seines doppelten Gegenstandes.

Hinter allen erdenkl. Variationen steht die method.

Mauer der Sache: Rechnen, Geschichte, Werkarbeit. So

scheitert auch das „Erarbeiten“ in bestimmten Fällen an d.

Natur d. Sache. Es soll nur erarbeitet werden, was dazu

auffordert. – Ausserdem: pädag. „Künstlertum“ ist sehr

selten; d. Durchschnitt bedarf d. Richtlinien, d. i. der

„Methode“. So auch der Lehrplan als Rahmen nötig! +)

Andererseits: die Methode ist nicht alles, und es gibt

nicht eine alleinseligmachende Methode. Es kommt

darauf an, wer die Methode handhabt, und hier sind per-

sönl. Modifikationen (bei Respektieren des Sachgesetzes) statt-

+) Nicht bloss „Gelegenheitsunterricht“!

7

haft. Mannigfaltigkeit d. Lehrertypen verlangt Rück-

sicht. Hier liegt die Grenze v. Plan u. Vorschrift n. Aufsicht.

Methodenfanatismus ist d. Gefahr d. Pädagogik (von Ratke

bis Pestalozzi u. Herbart, deren Nachfolger die Fanatiker

der Arbeitsschulmethode sind).

Also auch hier liegt die Wahrheit in d. Mitte: die metho-

disch disciplinierte päd. Intition ist d. Ideal: die

method. geregelte Handwerkstüchtigkeit der erreich-

bare Durchschnitt.

6. Das geistige Organ zur Entscheidg. dieser wie aller

pädag. Probleme. a) Erlebnis – u. Intuitionspädago-

gik vertrauen dem „Leben“ und seinen Eingebungen

und weisen d. Theorie als „intellektualist.“ Verfälschung

des Irrationalen ab (analog d. Ablehng. d. Methode

denn auch Wissenschaft ist Methode). Ihr Vorbild ist d.

Neuerdings auch !

Kunst. b) Sämtl. päd. Probleme können und müssen

d. d. „Erziehungswissenschaft“ eindeutig, entschieden werden.

(„Nacherziehungswissenschaftl. Grundsätze“), und zwar

einschliesslich der Wert- und Zeilfragen. Im Streit d. päd.

Meinungen ist diese Wissenschaft oberrichterl. Instanz

(Jüngstes Beispiel d. Kampf um d. Reichschulgesetz)

Und auch d. päd. Praxis wird um so besser sein, je stärker

der Anteil d. Wissenschaft an Ausbildg. und Überllgg.

(Folgerungen f. d. Ausbildg. d. Lehrer aller Gattungen)

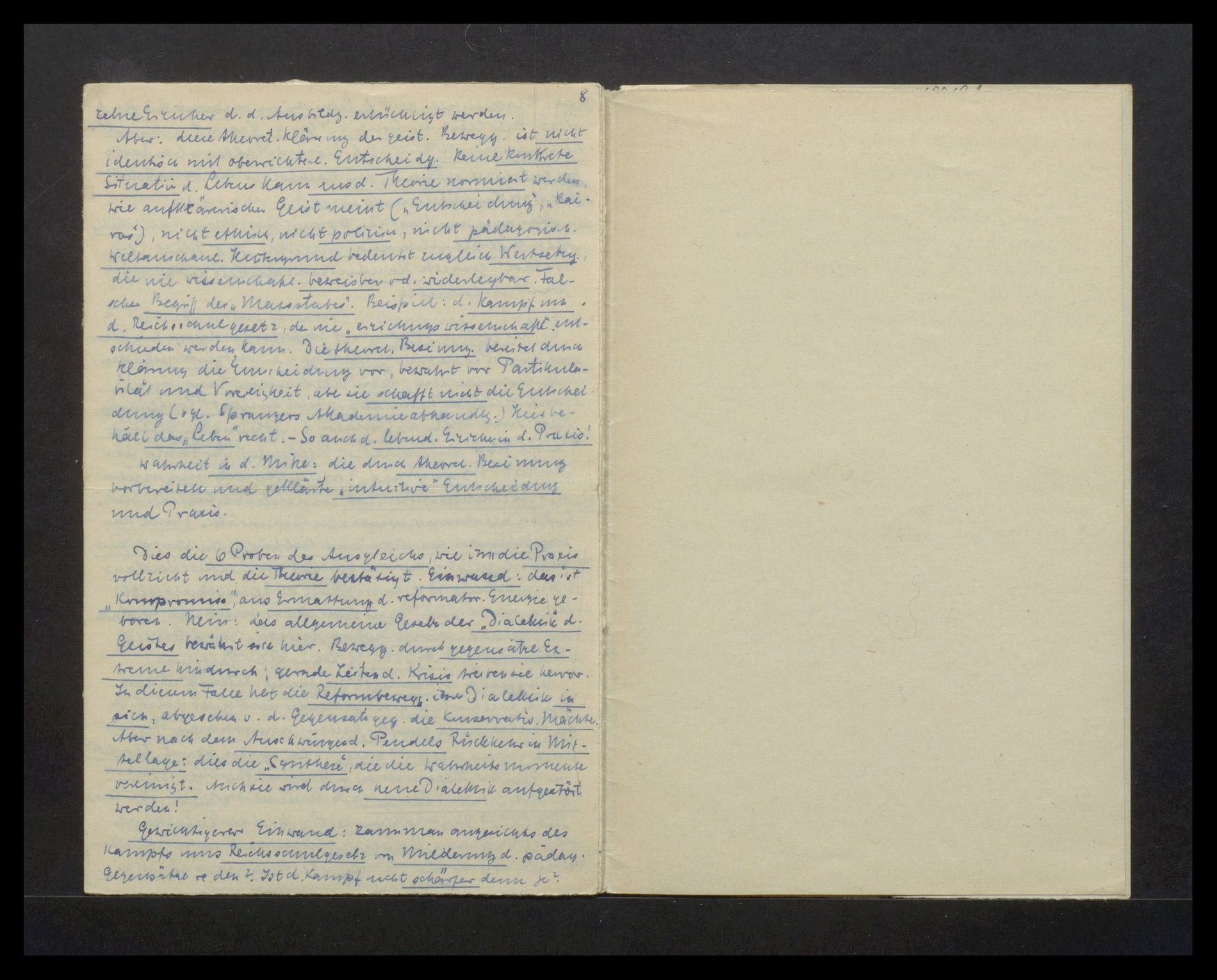

Wie steht es in Wahrheit? die theoret. Reflexion ist auf

naiven Kulturstufen nicht vorhanden und nicht nötig. In

den Verwicklungen gereifter Kultur unentbehrlich. Probe

sind unsere eigenen Darlegg.: sie suchen theoret. Klarheit

im Gewirr d. Meinungen. In Wahrheit theoretisiert ja auch

d. Intuitions-Pädagoge (z.B. in seinen Darleggem über seine

Intuition) Sonst Ratlosigkeit +), z.B. in der Gestaltung v.

Organisationen u. Lehrplänen. Kulturphilosophie, Ethik, So-

ziologie, Psychologie. Zu solcher Reflexion muss auch d. ein-

pädag. Impressionismus

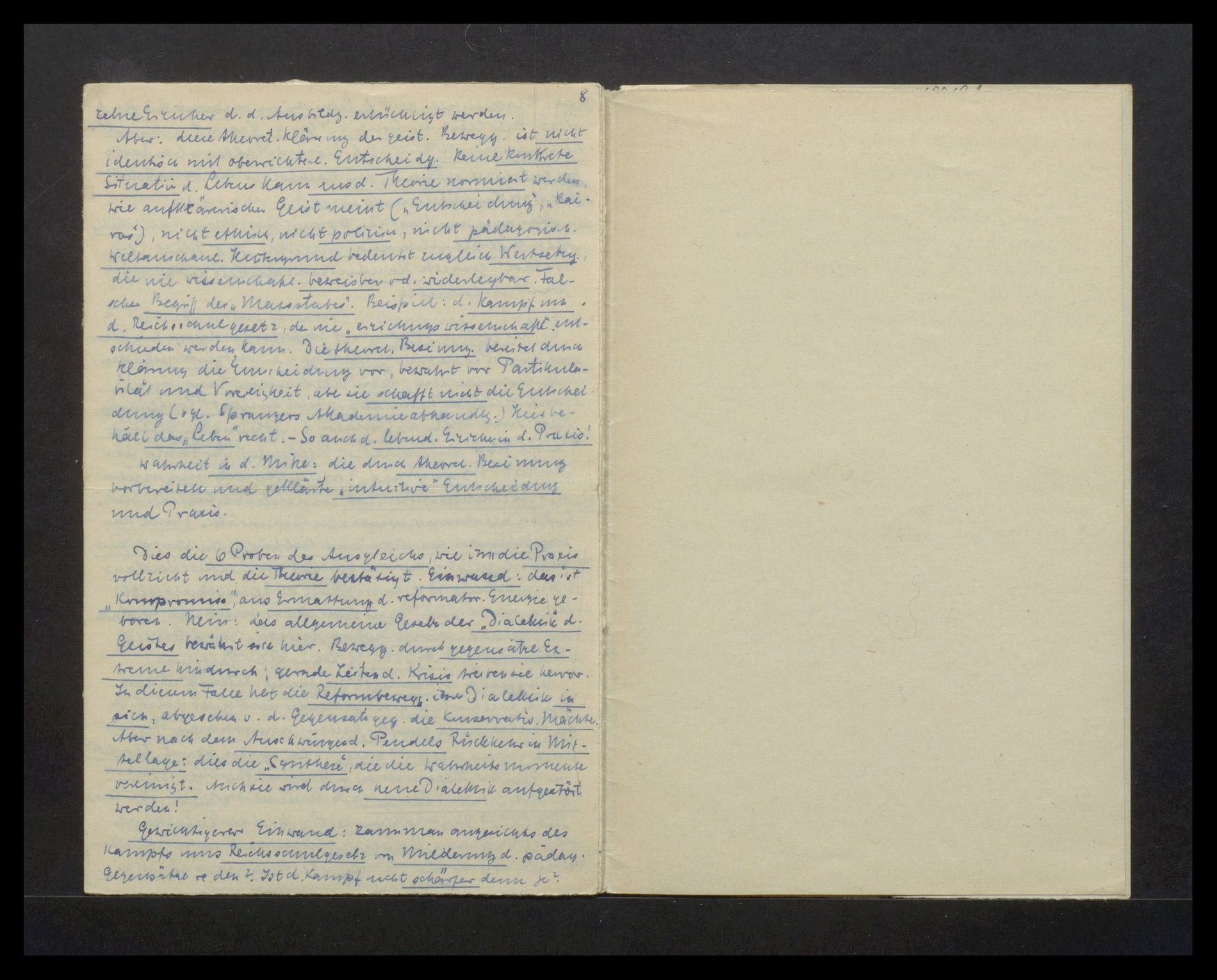

8

zelne Erzieher d. d. Ausbildg. ertüchtigt werden.

Aber: diese theoret. Klärung der geist. Bewegg. ist nicht

identisch mit oberrichterl. Entscheidg. keine konkrete

Situation d. Lebens kann aus d. Theorie normiert werden,

wie aufklärerischer Geist meint („Entscheidung“, <“Rai-

ros“>, nicht ethisch, nicht politisch, nicht pädagogisch.

Weltanschaul. Hintergrund bedeutet zugleich Wertsetzg.,

die nie wissenschaftl. beweisbar od. widerlegbar. Fal-

scher Begriff des „Massstabes“. Beispiel: d. Kampf um

d. Reichsschulgesetz, „erziehungswissenschaftl.“ ent-

schieden werden kann. Die theoret. Besinng. bereitet durch

Klärung die Entscheidung vor, bewahrt vor Partikula-

rität und Voreiligkeit, aber sie schafft nicht die Entschei-

dung (vgl. Sprangers Akademieabhandlg.) Hier be-

hält das „Leben“ recht. – So auch d. lebend. Einblicke in d. Praxis!

Wahrheit in d. Mitte: die durch theoret. Besinnung

vorbereitet und geklärte „intuitive“ Entscheidung

und Praxis.

Dies die 6 Proben des Ausgleichs, wie ihn die Praxis

vollzieht und die Theorie bestätigt. Einwand: das ist

„Kompromiss“, aus Ermattung d. reformator. Energie ge-

boren. Nein: das allgemeine Gesetz der „Dialektik“ d.

Geistes bewährt sich hier. Bewegg. durch gegensätzl. Ex-

treme hindurch; gerade Zeiten d. Krisis treiben sie hervor.

In diesem Falle hat die Reformbewegg. ihre Dialektik in

sich, abgesehen v. d. Gegensatz geg. die konservativ. Mächte.

Aber nach dem Ausschwingen d. Pendels Rückkehr in Mit-

tellage: dies die „Synthese“, die die Wahrheitsmomente

vereinigt. Auch sie wird durch neue Dialektik aufgestört

werden!

Gewichtigerer Einwand: kann man angesichts des

Kampfes ums Reichsschulgesetz von Milderung d. pädag.

Gegensätze reden? Ist d. Kampf nicht schärfer denn je?

V 0010 b

1928

Reichsschulgesetz staht auf and Brett. Bisher

rein päd. Probleme in anstrak. Reinheit. Das ist aber

Abstraktion. Die wirkl. Pädg. ist verflochten in alle Kul-

turprobleme, u. hier, in dies. , ist d. päd.

Theorie nicht oberrichterl. Instanz, sond. nur

Ausdruck eines Teilmotivs neben anderen (Gew.

d. päd. <..perialismus>). In diese

führt s. R.S. hinein. Irrtum, als ob hier, weil

es um geht, die Erziehungswissenschaft

das letzte u. einzige Wort hätte.

(Noch ein Gegensatz:

„Autonomie“ der Pädagogik und Anpassung

an „gesellschaftliche“ Notwendigikeiten und

Bedürfnisse |