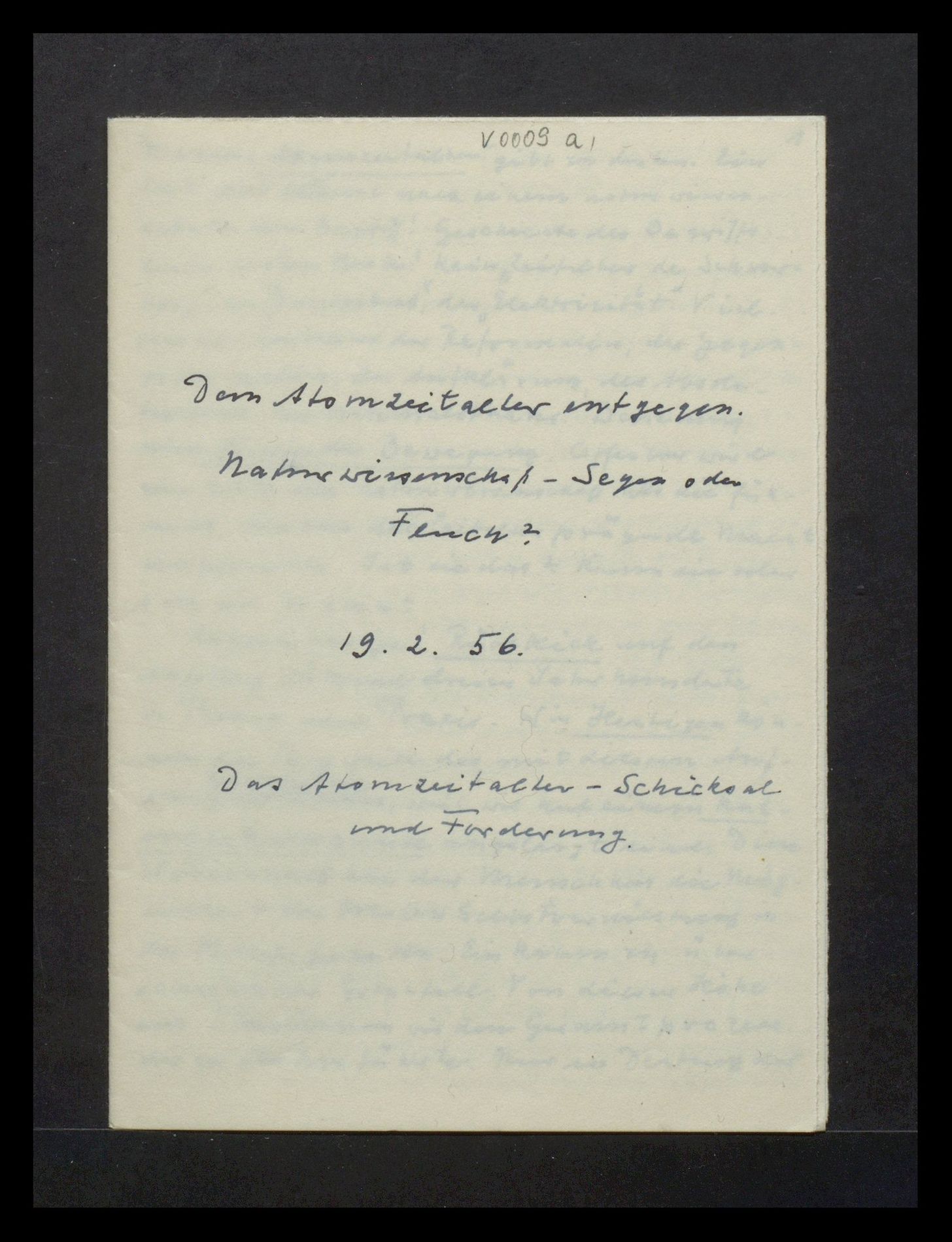

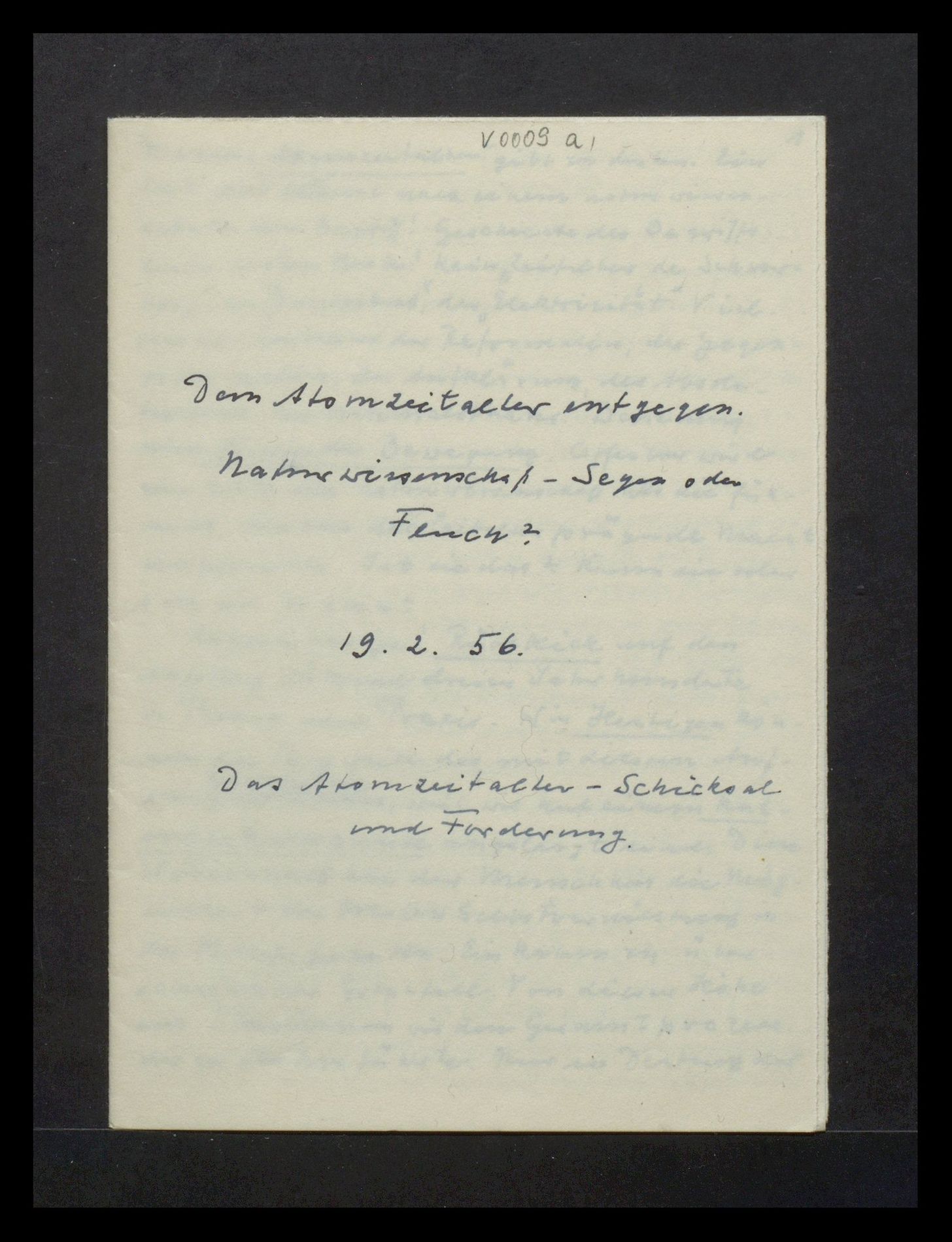

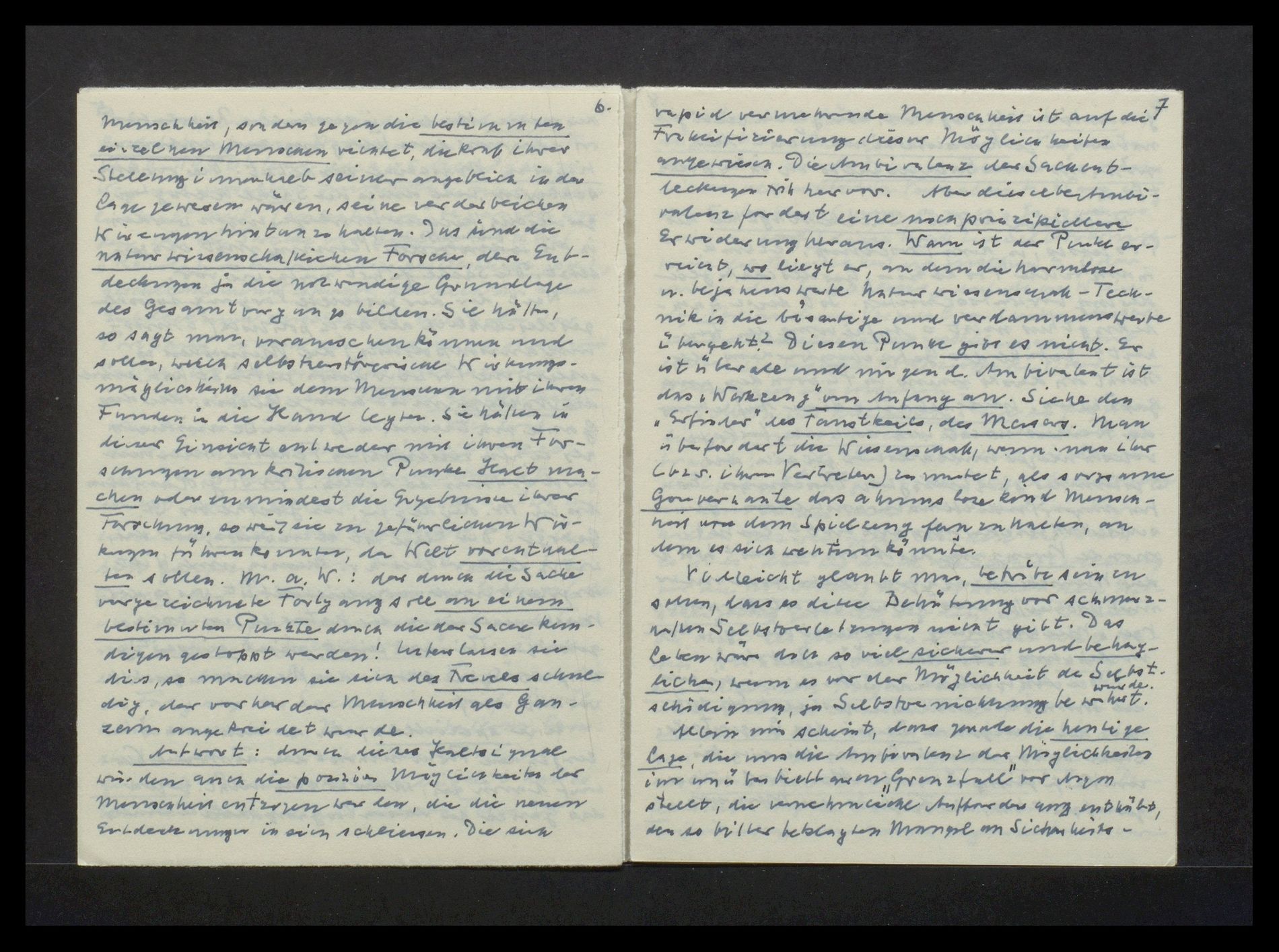

| Bemerkungen | Dokumentenabschrift: V 0009 a

19.2.1956

Titelblatt

Dem Atomzeitalter entgegen. Naturwissenschaft – Segen oder Fluch?

19.2.56

Das Atomzeitalter – Schicksal und Forderung.

1

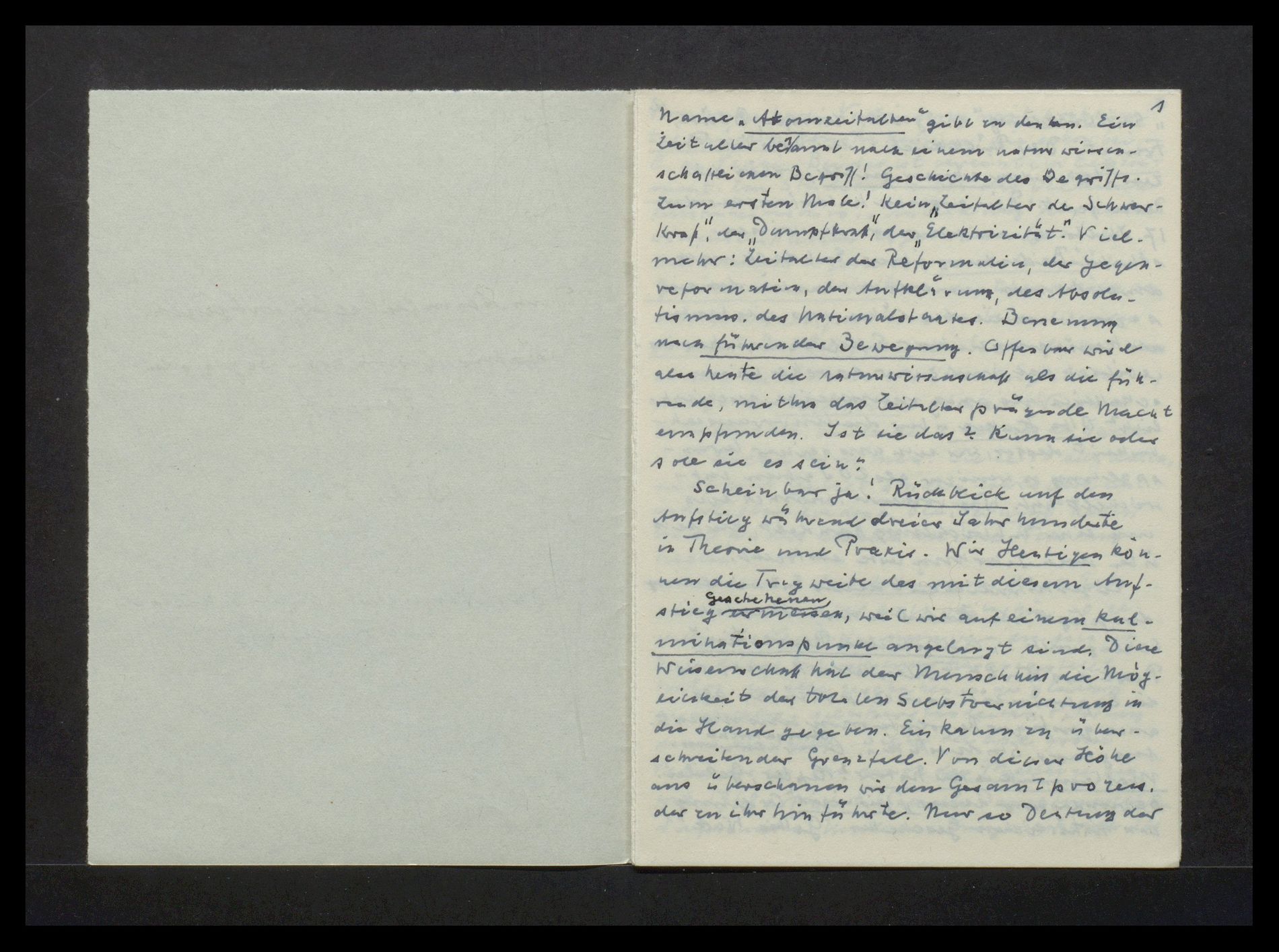

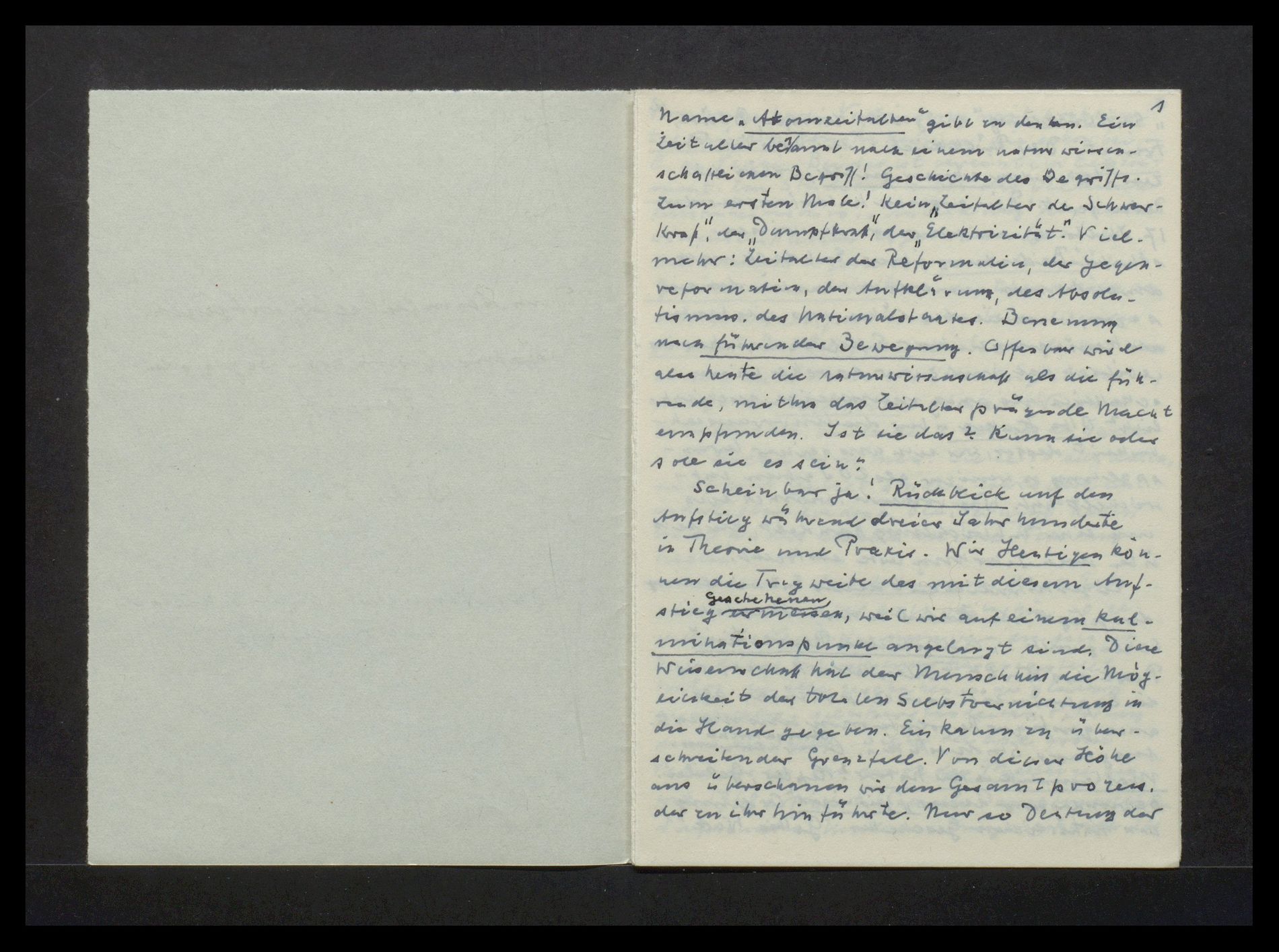

Name „Atomzeitalter“ gibt zu denken. Ein

Zeitalter benannt nach einem naturwissen-

schaftlichen Begriff! Geschichte des Begriffs.

Zum ersten Male! Kein „Zeitalter der Schwer-

kraft“, der „Dampfkraft“, der „Elektrizität“. Viel-

mehr: Zeitalter der Reformation, der Gegen-

reformation, der Aufklärung, des Absolu-

tismus, des Nationalstaates. Benennung

nach führender Bewegung. Offenbar wird

aber heute die Naturwissenschaft als die füh-

rende, mithin das Zeitalter prägende Macht

empfunden. Ist sie das? Kann sie oder

soll sie es sein?

Scheinbar ja! Rückblick auf den

Aufstieg während dreier Jahrhunderte

in Theorie und Praxis. Wir Heutigen kön-

nen die Tragweite des mit diesem Auf-

/ Geschehenen

stieg ermessen, weil wir auf einem Kul-

minationspunkt angelangt sind. Diese

Wissenschaft hat der Menschheit die Mög-

lichkeit der totalen Selbstvernichtung in

die Hand gegeben. Ein kaum zu über-

schreitender Grenzfall. Von dieser Höhe

aus überschauen wir den Gesamtprozess,

der zu ihr hinführt. Nur so Deutung der

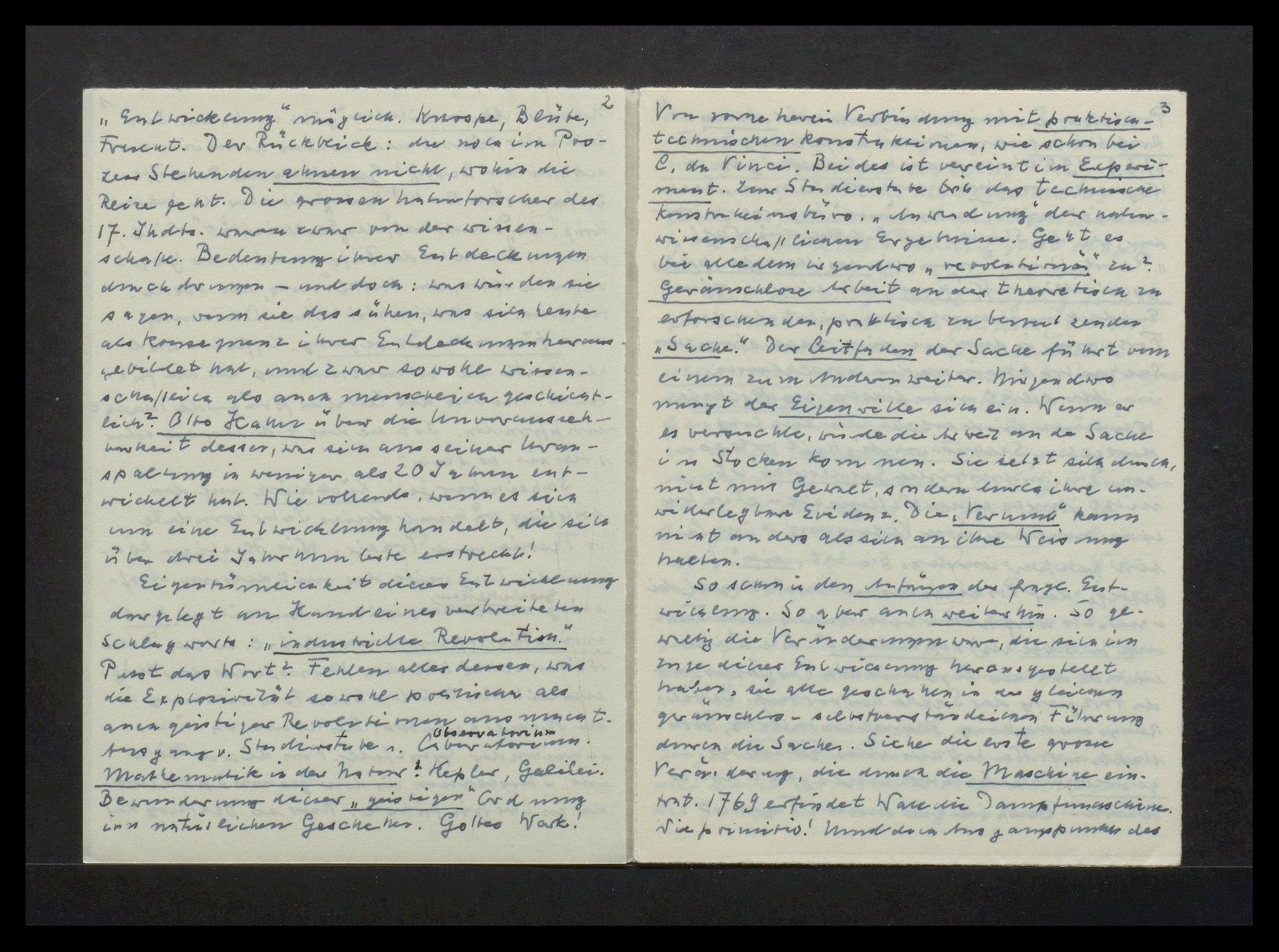

2

„Entwicklung“ möglich. Knospe, Blüte,

Frucht. Der Rückblick: die noch im Pro-

zess Stehenden ahnen nicht, wohin die

Reise geht. Die grossen Naturforscher des

17. Jhdts. waren zwar von der wissen-

schaftl. Bedeutung ihrer Entdeckungen

durchdrungen – und doch: was würden sie

sagen, wenn sie das sähen, was sich heute

als Konsequenz ihrer Entdeckungen heraus-

gebildet hat, und zwar sowohl wissen-

schaftlich als auch menschlich geschicht-

lich? Otto Hahn über die Unvorausseh-

barkeit dessen, was sich aus seiner Uran-

spaltung in weniger als 20 Jahren ent-

wickelt hat. Wie vollends, wenn es sich

um eine Entwicklung handelt, die sich

über drei Jahrhunderte erstreckt!

Eigentümlichkeit dieser Entwicklung

dargelegt an Hand eines verbreiteten

Schlagworts: „industrielle Revolution.“

Passt das Wort? Fehlen alles dessen, was

die Explosivität sowohl politisch als

auch geistiger Revolutionen ausmacht.

Observatorium

Ausgang v. Studierstube s. Observatorium.

Mathematik in der Natur ? Kepler, Galilei.

Bewunderung dieser „geistigen“ Ordnung

natürlichen Geschehen. Gottes Werk!

3

Von vorne herein Verbindung mit praktisch-

technischen Konstruktionen, wie schon bei

L. da Vinci. Beides ist vereint im Experi-

ment. Zur Studierstube tritt das technische

Konstruktionsbüro. „Anwendung“ der natur-

wissenschaftlichen Ergebnisse. Geht es

bei alledem irgendwo „revolutionär“ zu?

Geräuschlose Arbeit an der theoretisch zu

erforschenden, praktisch zu benutzenden

„Sache“. Der Leitfaden der Sache führt vom

einem zum Anderen weiter. Nirgendwo

der Eigenwille sich ein. Wenn er

es versuchte, würde die Arbeit an der Sache

ins Stocken kommen. Sie setzt sich durch,

nicht mit Gewalt, sondern ihre un-

widerlegbare Evidenz. Die „Vernunft“ kann

nicht anders als sich an ihre Weisung

halten.

So in den Anfängen der fragl. Ent-

wicklung. So aber auch weiterhin. So ge-

waltig die Veränderungen waren, die sich im

Zuge dieser Entwicklung herausgestellt

haben, sie alle geschehen in der gleichen

geräuschlos – selbstverständlichen Führung

durch die Sachen. Siehe die erste grosse

Veränderung, die durch die Maschine ein-

trat. 1769 erfindet Watt die Dampfmaschine.

Die primitiv! Und doch Ausgangspunkt des

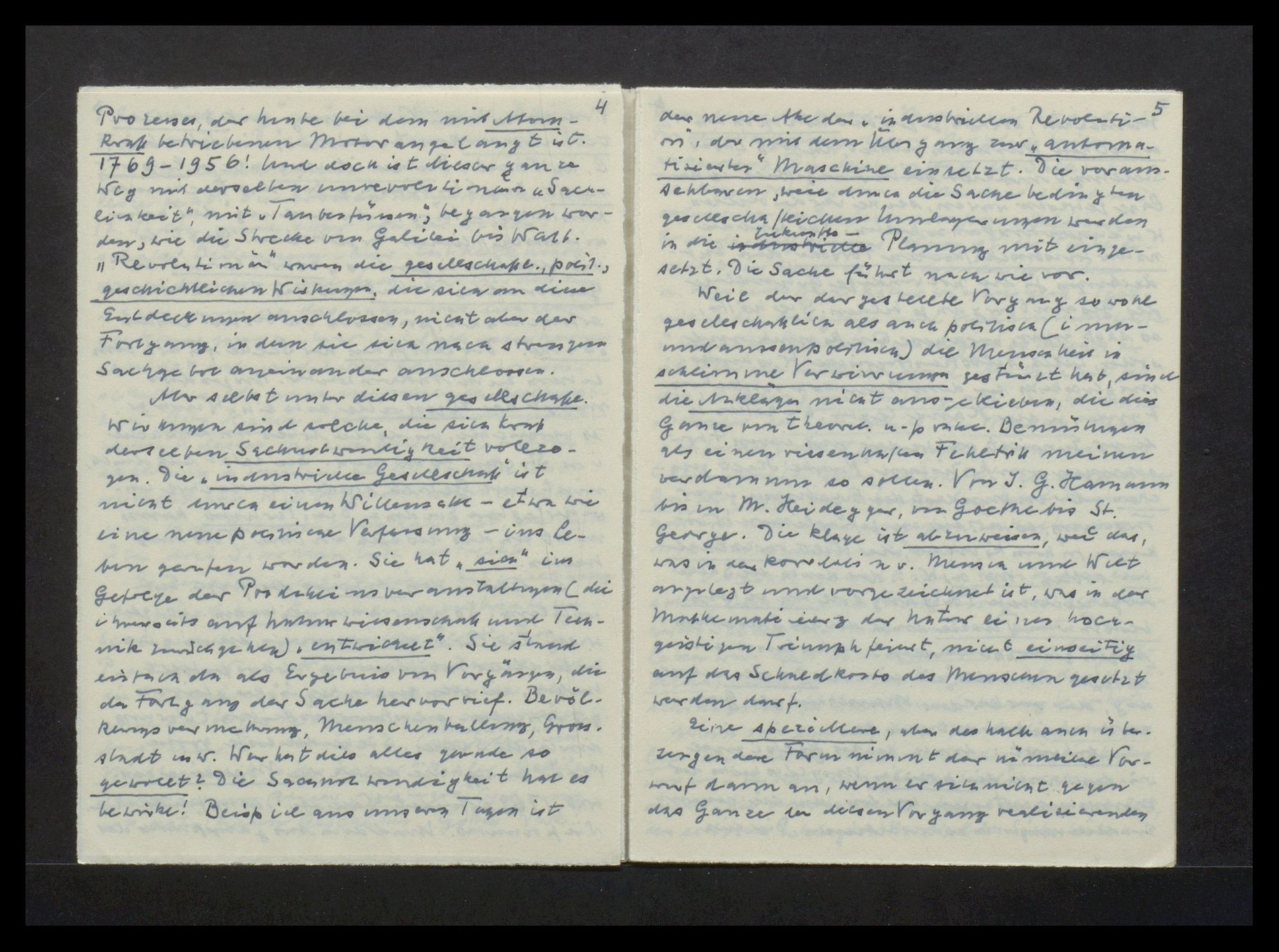

4

Prozesses, der heute bei dem mit Atom-

kraft betriebenen Motor angelangt ist.

1769 – 1956! Und doch ist dieser ganze

Weg mit derselben unrevolutionären „Sach-

lichkeit“, mit „Taubenfüssen“, begangen wor-

den, wie die Strecke von Galilei bis Watt.

„Revolutionär“ waren die gesellschaftl. polit.,

geschichtlichen Wirkungen, die sich an diese

Entdeckungen anschlossen, nicht aber der

Fortgang, in dem sie sich nach strengen

Sachgebot aneinander anschlossen.

Aber selbst unter diesen gesellschaftl.

Wirkungen sind solche, die sich kraft

derselben Sachnotwendigkeit vollzo-

gen. Die „industrielle Gesellschaft“ ist

nicht durch einen Willensakt – etwa wie

eine neue politische Verfassung – ins Le-

ben gerufen worden. Sie hat „sich“ im

Gefolge der Produktionsveranstaltungen (die

ihrerseits auf Naturwissenschaft und Tech-

nik zurückgehen) „entwickelt“. Sie stand

einfach da als Ergebnis von Vorgängen, die

der Fortgang der Sache hervorrief. Bevöl-

kerungsvermehrung, Menschenballung, Gross-

stadt usw. Wer hat dies alles gerade so

gewollt? Die Sachnotwendigkeit hat es

bewirkt! Beispiel aus unseren Tagen ist

5

der neue Akt der „industriellen Revoluti-

on“, der mit dem Übergang zur „automa-

tisierten“ Maschine einsetzt. Die voraus-

sehbaren, weil durch die Sache bedingten

gesellschaftlichen Umlagerungen werden

Zukunfts-

in die industrielle Planung mit einge-

setzt. Die Sache führt nach wie vor.

Weil der dargestellte Vorgang sowohl

gesellschaftlich als auch politisch (innen-

und aussenpolitisch) die Menschheit in

schlimme Verwirrungen gestürzt hat, sind

die Ankläger nicht aus-geblieben, die dies

Ganzevon theoret. u. prakt. Bemühungen

als einen riesenhaften Fehltritt meinen

verdammen so sollen. Von I. G. Hamann

bis zu M. Heidegger, von Goethe bis St.

George. Die Klage ist abzuweisen, weil das,

was in der v. Mensch und Welt

angelegt und vorgezeichnet ist, was in der

Mathematisierg der Natur einen hoch-

geistigen Triumph feiert, nicht einseitig

auf das Schuldkonto des Menschen gesetzt

werden darf.

Eine speziellere, aber deshalb auch über-

zeugendere Form nimmt der nämliche Vor-

wurf dann an, wenn er sich nicht gegen

das Ganze der diesen Vorgang realisierenden

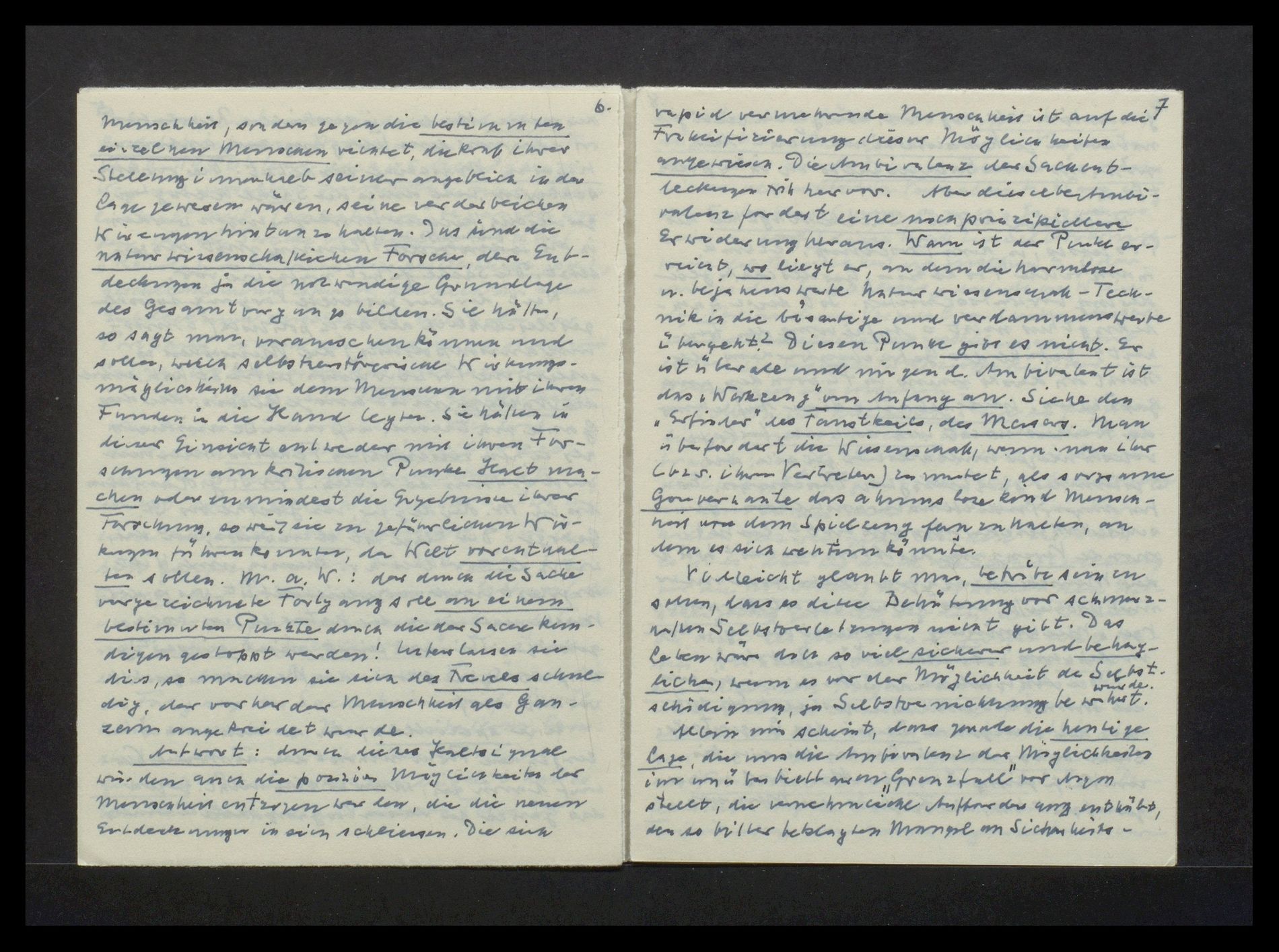

6

Menschheit, sondern gegen die bestimmten

einzelnen Menschen richtet, die Kraft ihrer

Stellung innerhalb seiner angeblich in der

Lage gewesen wären, seine verderblichen

Wirkungen hintan zu halten. Das sind die

naturwissenschaftlichen Forscher, deren Ent-

deckungen ja die notwendige Grundlage

des Gesamtvorgangs bilden. Sie hätten,

so sagt man, voraussehen können und

sollen, welche selbstzerstörerische Wirkungs-

möglichkeiten sie dem Menschen mit ihren

Funden in die Hand legten. Sie hätten in

dieser Einsicht entweder mit ihren For-

schungen am kritischen Punkt Halt ma-

chen oder zumindest die Ergebnisse ihrer

Forschung, so weit sie zu gefährlichen Wir-

kungen führen konnten, der Welt vorenthal-

ten sollen. M. a. W.: der durch die Sache

vorgezeichnete Fortgang soll an einem

bestimmten Punkte durch die der Sache

kundigen gestoppt werden! Unterlassen sie

dies, so machen sie sich des Frevels schul-

dig, der vorher der Menschheit als Gan-

zem angekreidet wurde.

Antwort: durch dieses Haltesignal

würden auch die positiven Möglichkeiten der

Menschheit entzogen werden, die die neuen

Entdeckungen in sich schliessen. Die sich

7

rapid vermehrende Menschheit ist auf die

dieser Möglichkeiten

angewiesen. Die Ambivalenz der Sachent-

deckung tritt hervor. Aber dieselbe Ambi-

valenz fordert eine noch prinzipeller

Erwiderung heraus. Wann ist der Punkt er-

reicht, wo liegt er, an dem die harmlose

u. bejahenswerte Naturwissenschaft – Tech-

nik in die bösartige und verdammenswerte

übergeht? Diesen Punkt gibt es nicht. Er

ist überall und nirgend. Ambivalent ist

das „Werkzeug“ von Anfang an. Siehe den

„Erfinder“ des Faustkeils, des Messers. Man

überfordert die Wissenschaft, wenn man ihr

(bzw. ihren Vertretern) zumutet, als sogenannte

Gouvernante das ahnungslose Kind Mensch-

heit vor dem Spielzeug fernzuhalten, an

dem es sich wehtun könnte.

Vielleicht glaubt man, betrübt sein zu

sollen, dass es diese Behütung vor schmerz-

haften Selbstverletzungen nicht gibt. Das

Leben wäre doch so viel sicherer und behag-

licher, wenn es vor der Möglichkeit der Selbst-

schädigung, ja Selbstvernichtung bewahrt würde.

Allein mir scheint, dass gerade die heutige

Lage, die uns die Ambivalenz der Möglichkeiten

im unüberbietbaren „Grenzfall“ vor Augen

stellt, die vernehmliche Aufforderung enthält,

den so bitter beklagten Mangel an Sicherheits-

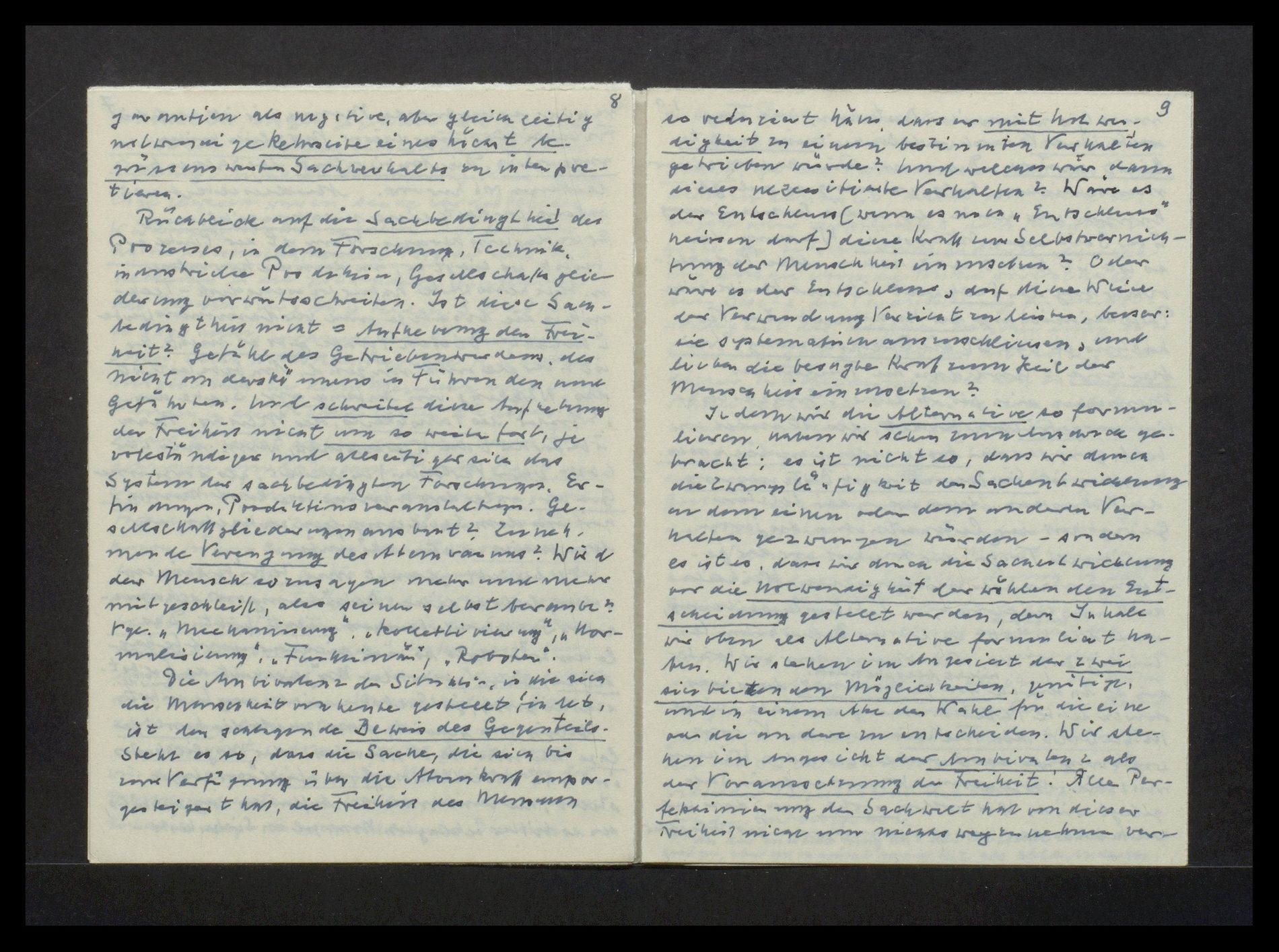

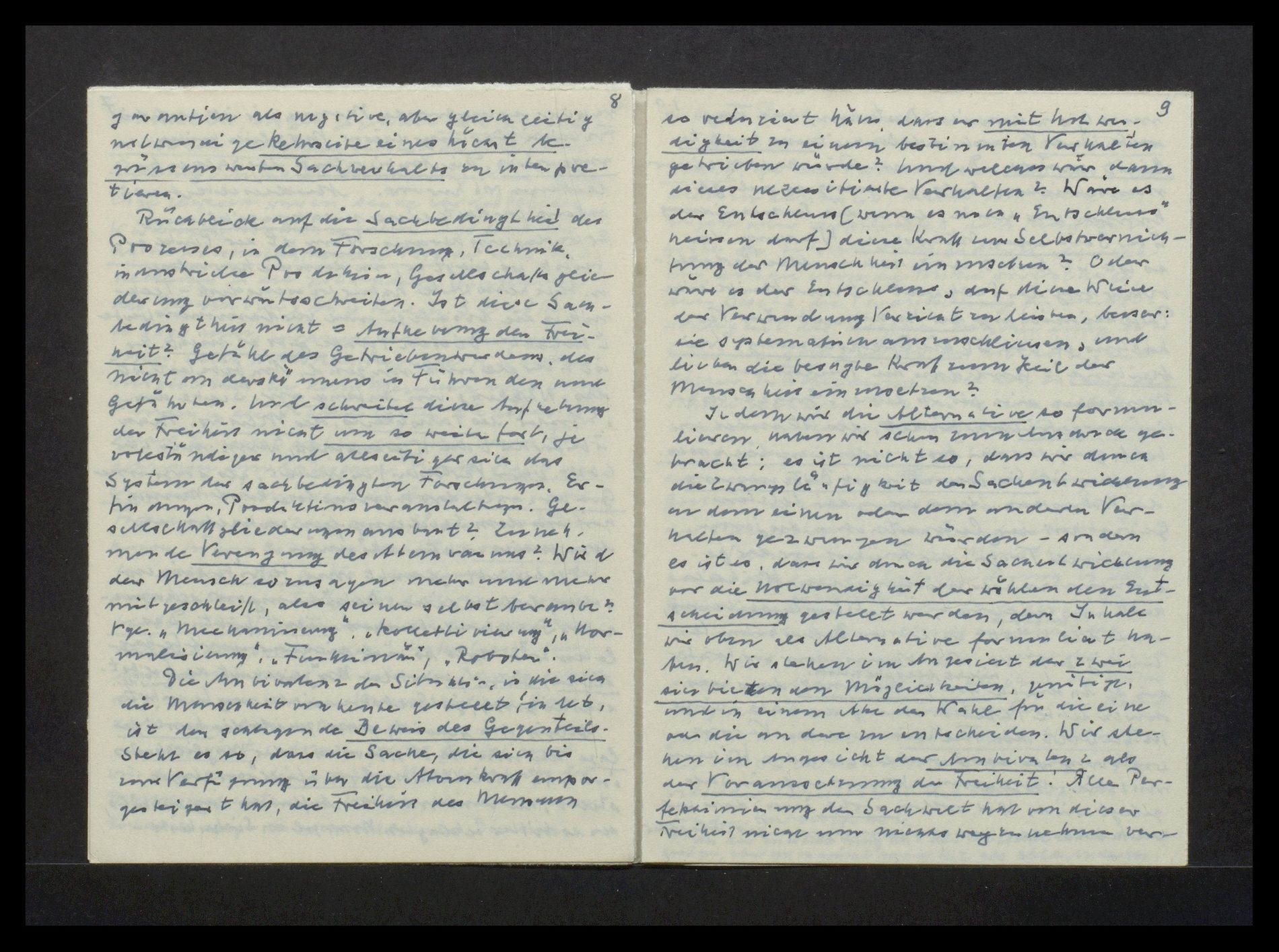

8

garantien als negative, aber gleichzeitig

notwendige Kehrseite höchst be-

grüssenswerter Sachverhalte zu interpre-

tieren.

Rückblick auf die Sachbedingtheit des

Prozesses, in dem Forschung, Technik,

industrielle Produktion, Gesellschaftsglie-

derung vorwärtsschreiten. Ist diese Sach-

bedingtheit nicht = Aufhebung der Frei-

heit? Gefühl des Getriebenwerdens, des

Nichtändernkönnens in Führenden und

Geführten. Und schreitet diese Aufhebung

der Freiheit nicht um so weiter fort, je

vollständiger und allseitiger sich das

System der sachbedingten Forschungen, Er-

findungen, Produktionsveranstaltungen. Ge-

sellschaftsgliederungen ausbaut? Zuneh-

nemende Verengung des Atems von uns? Wird

der Mensch sozusagen mehr und mehr

mitgeschleift, also seiner selbst beraubt?

Vgl. „Mechanisierung“, „Kollektivierung“, „Nor-

malisierung“, „Funktionäre“, „Roboter“.

Die Ambivalenz der Situation, in die sich

die Menschheit von heute gestellt findet,

ist der schlagende Beweis des Gegenteils.

Steht es so, dass die Sache, die sich bis

zur Verfügung über die Atomkraft empor-

gesteigert hat, die Freiheit des Menschen

9

so reduziert hätte, dass er mit Notwen-

digkeit zu einem bestimmten Verhalten

getrieben würde? Und welches wär dann

dieses Verhalten? Wäre es

der Entschluss (wenn es noch „Entschluss“

heissen darf) diese Kraft zur Selbstvernich-

tung der Menschheit einzusetzen? Oder

wäre es der Entschluss, auf diese Weise

der Verwendung Verzicht zu heissen, besser:

sie systematisch auszuschliessen, und

lieber die besagte Kraft zum Heil der

Menschheit einzusetzen?

Indem wir die Alternative so formu-

lieren, haben wir schon zum Ausdruck ge-

bracht: es ist nicht so, dass wir durch

die Zwangsläufigkeit der Sachentwicklung

zu dem einen oder dem anderen Ver-

halten gezwungen würden – sondern

es ist so, dass wir durch die Sachentwicklung

vor die Notwendigkeit der wählenden Ent-

scheidung gestellt werden, dem Inhalt

wie eben als Alternative formuliert ha-

ben. Wir stehen im Angesicht der zwei

sich bietenden Möglichkeiten, genötigt,

und in einem Akt der Wahl für die eine

oder die andere zu entscheiden. Wir ste-

hen im Angesicht der Ambivalenz als

der Voraussetzung der Freiheit! Alle Per

fektionierungen der Sachwelt hat von dieser

Freiheit nicht nur nichts wegzunehmen ver-

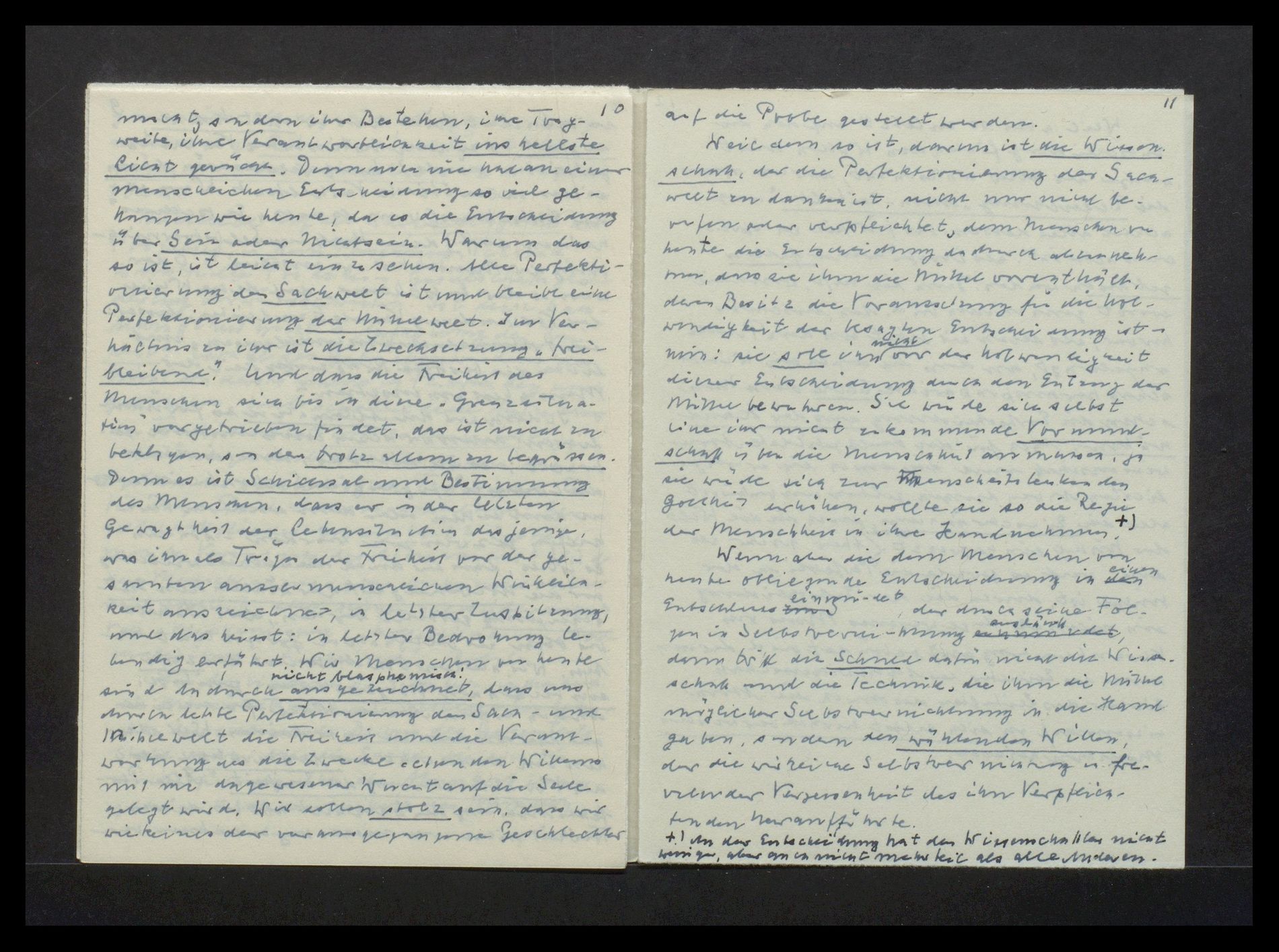

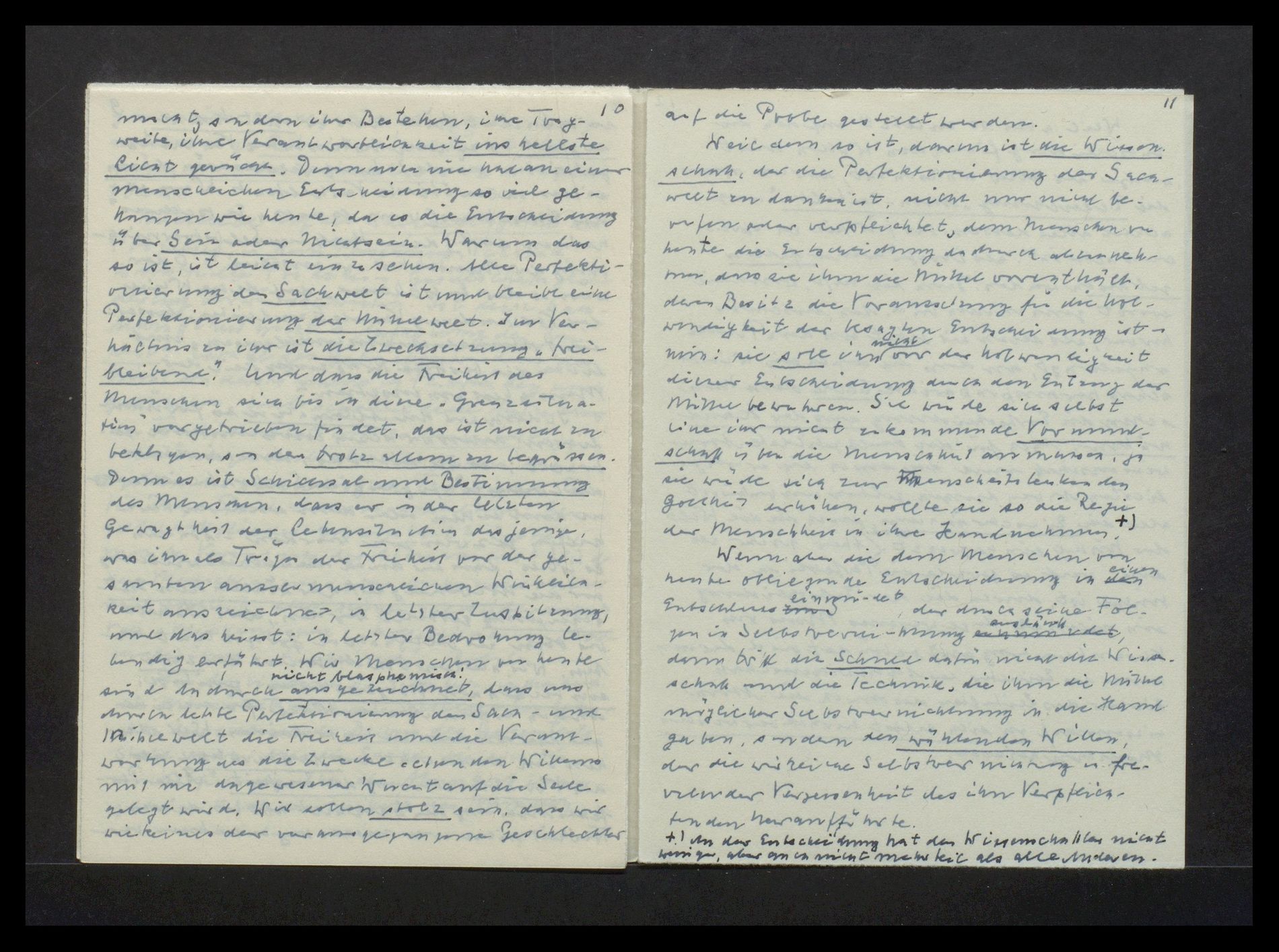

10

mocht, sondern ihr Bestehen, ihre Trag-

weite, ihre Verantwortlichkeit ins hellste

Licht gerückt. Dennoch nie hat an einer

menschlichen Entscheidung so viel ge-

hangen wie heute, da es die Entscheidung

über Sein oder Nichtsein. Warum das

so ist, ist leicht einzusehen. Alle Perfekti-

onierung der Sachwelt ist und bleibt eine

Perfektionierung der Mittelwelt. Im Ver-

hältnis zu ihr ist dieZwecksetzung „frei-

bleibend“! Und das die Freiheit des

Menschen sich bis in diese „Grenzsitua-

tion“ vorgetrieben findet, das ist nicht zu

beklagen, sondern trotzalledem zu begrüssen.

Denn es ist Schicksal und Bestimmung

des Menschen, dass er in der letzten

Gewagtheit der Lebenssituation dasjenige,

was ihm als Träger der Freiheit vor der ge-

samten aussermenschlichen Wirklich-

keit auszeichnet, in letzter Zuspitzung,

und das heisst: in letzter Bedrohung le-

bendig erfährt. Wir Menschen von heute

nicht blasphemisch!

sind dadurch ausgezeichnet, dass uns

<....> letzte Perfektionierung der Sach- und

<...welt> die Freiheit und die Verant-

wortung des die Zwecke setzenden Wirkens

mit nie dagewesener Wucht auf die Seele

gelegt wird. Wir sollen stolz sein, dass wir

wie keiner der vorangegangenen Geschlechter

11

auf die Probe gestellt werden.

Weil dem so ist, darum ist die Wissen-

schaft, der die Perfektionierung der Sach-

welt zu danken ist, nicht nur nicht be-

rufen oder verpflichtet, dem Menschen von

heute die Entscheidung dadurch abzuneh-

men, dass sie ihm die Mittel vorenthält,

deren Besitz die Voraussetzung für die Not-

wendigkeit der besagten Entscheidung ist –

wie: sie soll ihn nicht vor der Notwendigkeit

dieser Entscheidung durch den Entzug der

Mittel bewahren. Sie würde sich selbst

eine ihr nicht zukommende Vormund-

schaft über die Menschheit anmassen, ja

sie würde sich zur menschheitslenkenden

Gottheit erhöhen, wollte sie so die Regie

der Menschheit in ihre Hand nehmen. +)

Wenn aber die dem Menschen von

heute obliegende Entscheidung in einen

Entschluss einmündet, der durch seine Fol-

ausläuft

gen in Selbstverni-chtung einmündet,

dann tritt die Schuld dafür nicht die Wissen-

schaft und die Technik, die ihm die Mittel

möglicher Selbstvernichtung in die Hand

gaben, sondern den wählenden Willen,

der die wirkliche Selbstvernichtung in fre-

velnder Vergessenheit des ihn Verpflich-

tenden heraufführte.

+) An der Entscheidunghat der Wissenschaftler nicht

weniger, aber auch nicht mehr teil als alle Anderen.

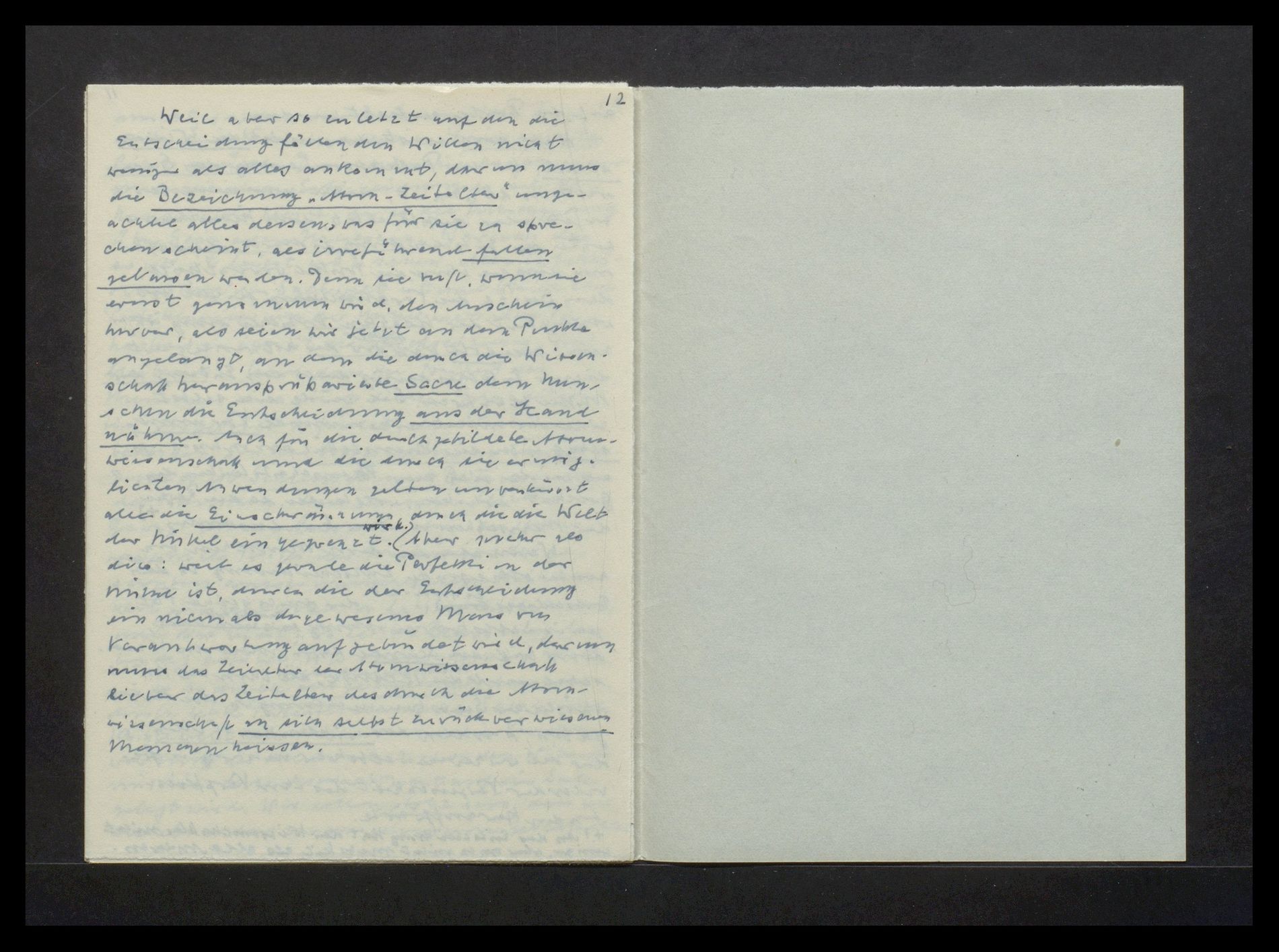

12

Weil aber so zuletzt auf den die

Entscheidungfällenden Willen nicht

weniger als alles ankommt, darum muss

die Bezeichnung „Atom-Zeitalter“ unge-

achtet alles dessen, was für sie zu spre-

chen scheint, als irreführend fallen

gelassen werden. Denn sie ruft, wenn sie

ernst genommen wird, den Anschein

hervor, als seien wir jetzt an dem Punkte

angelangt, an dem die durch die Wissen-

schaft Sache dem Men-

schen die Entscheidung aus der Hand

nähme. Auch für die <...gebildete> Atom-

wissenschaft und die durch sie ermög-

lichten Anwendungen gelten unverkürzt

alle die Einschränkungen durch die die Welt

der Mittel eingegrenzt wird. Aber mehr als

dies: weil es gerade die Perfektion in der

<...> ist, durch die der Entscheidung

ein niemals dafewesenes Mass von

Verantwortung aufgebürdet wird, darum

muss das Zeitalter der Atomwissenschaft

lieber das Zeitalter des durch die Atom-

wissenschaft an sich selbst zurückverwiesenen

Menschen heissen.

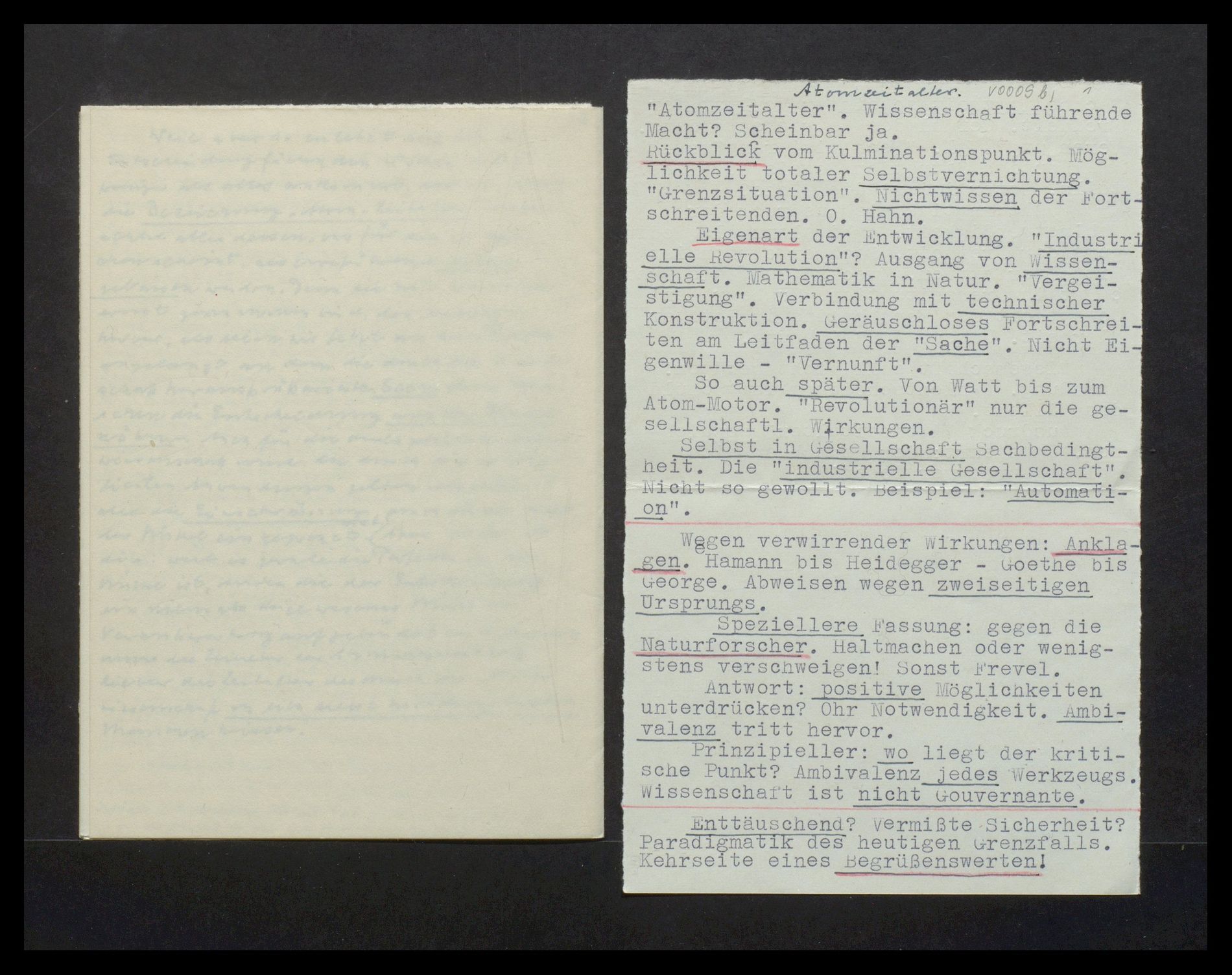

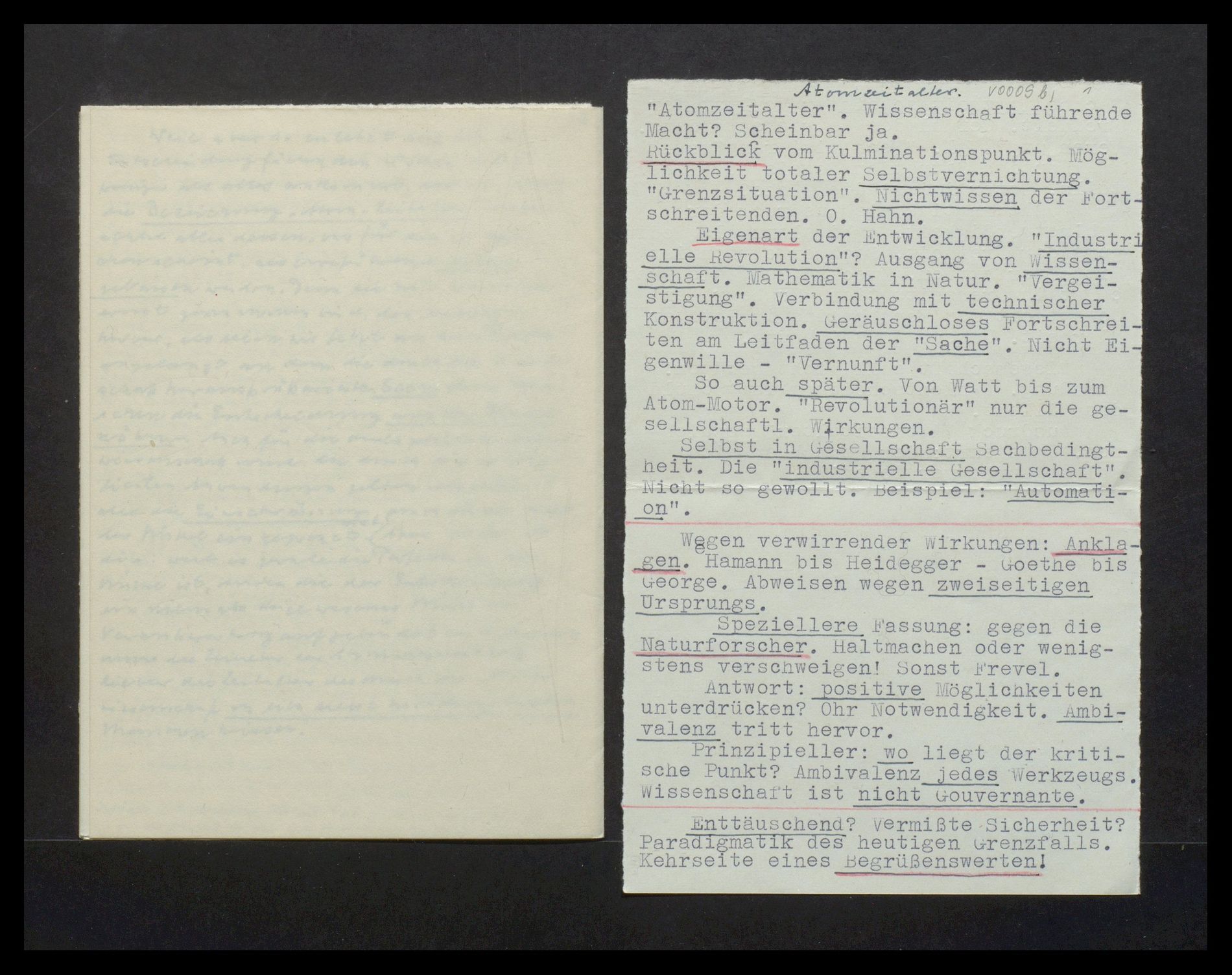

V 0009 b

undatiert

1

Atomzeitalter

„Atomzeitalter“. Wissenschaft führende

Macht? Scheinbar ja.

Rückblick vom Kulminationspunkt. Mög-

lichkeit totaler Selbstvernichtung.

„Grenzsituation“. Nichtwissen der Fort-

schreitenden. O. Hahn.

Eigenart der Entwicklung. „industri-

elle Revolution“? Ausgang von Wissen-

schaft. Mathematik in Natur. „Vergei-

stigung“. Verbindung mit technischer

Konstruktion. Geräuschloses Fortschrei-

ten am Leitfaden der „Sache“. Nicht Ei-

genwille – „Vernunft“.

O auch später. Von Watt bis zum

Atom-Motor. „Revolutionär“ nur die ge-

sellschaftl. Wirkungen.

Selbst in Gesellschaft Sachbedingt-

heit. Die „industrielle Gesellschaft“.

Nicht so gewollt. Beispiel: „Automati-

on“.

---------------------------------------------

Wegen verwirrender Wirkungen: Ankla-

gen. Hamann bis Heidegger – Goethe bis

George. Abweisen wegen zweiseitigen

Ursprungs.

Speziellere Fassung: gegen die

Naturforscher. Haltmachen oder wenig-

stens verschweigen! Sonst Frevel.

Antwort: positive Möglichkeit. Ambi-

valenz tritt hervor.

Prinzipieller: wo liegt der kriti-

sche Punkt? Ambivalenz jedes Werkzeugs.

Wissenschaft ist nicht Gouvernante.

-----------------------------------------------

Enttäuschend? Vermißte Sicherheit?

Paradigmatik des heutigen Grenzfalls.

Kehrseite eines Begrüßenswerten!

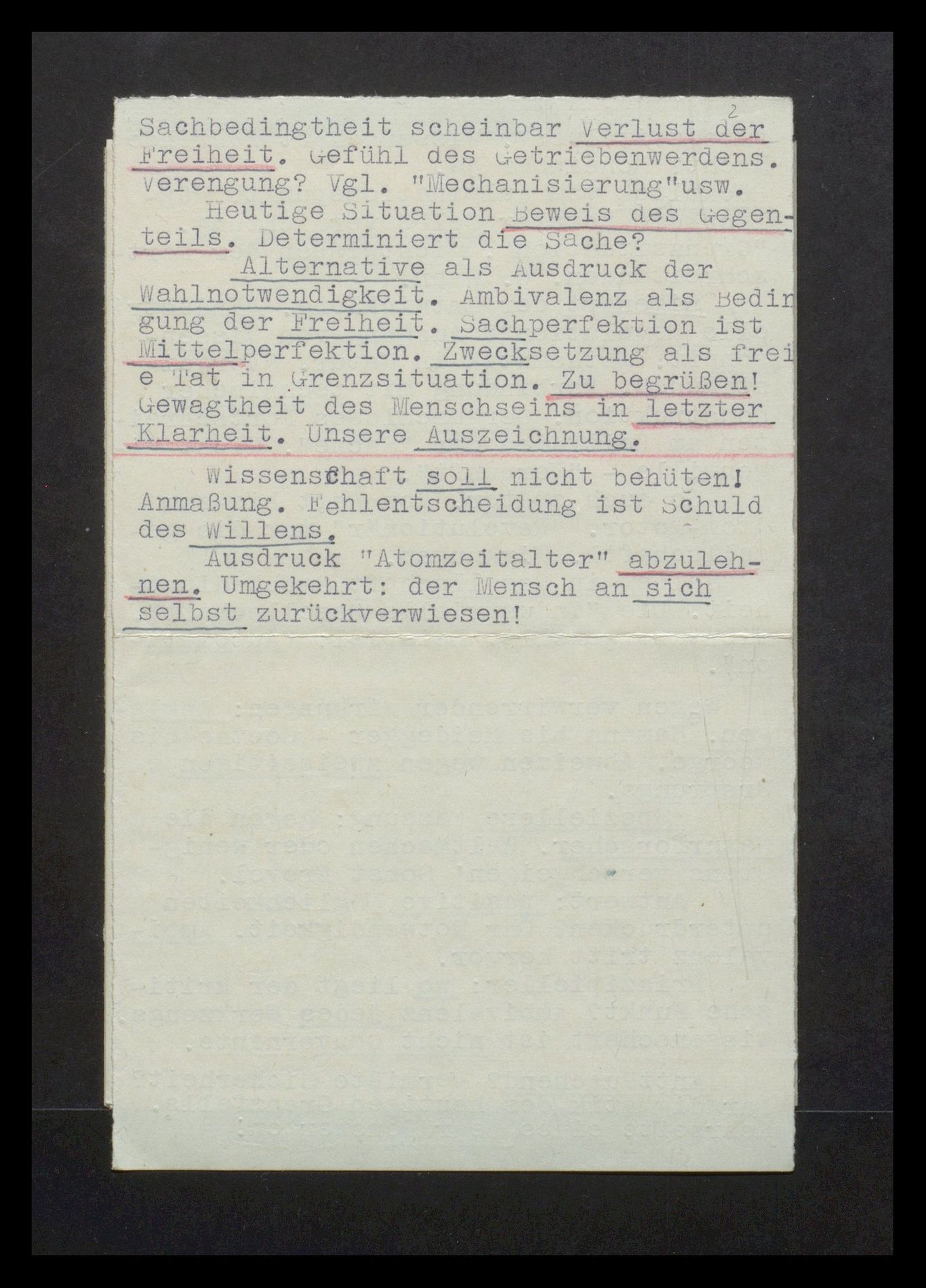

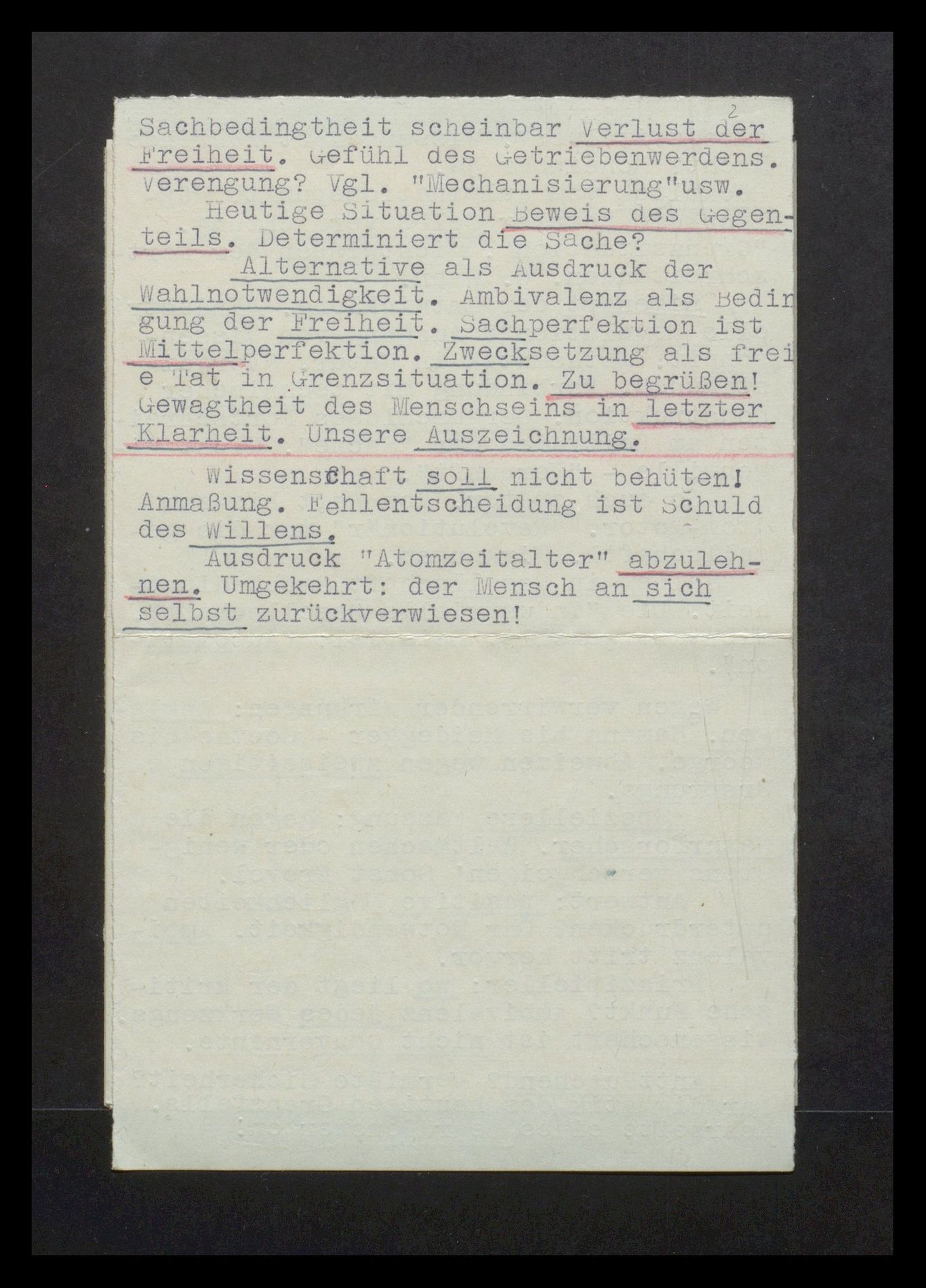

2

Sachbedingtheit scheinbar Verlust der

Freiheit. Gefühl des Getriebenswerdens.

Verengung? Vgl. „Mechanisierung“ usw.

Heutige Situation Beweis des Gegen-

teils. Determiniert die Sache?

Alternative als Ausdruck der

Wahlnotwendigkeit. Ambivalenz als Bedin-

gung der Freiheit. Sachperfektion ist

MIttelperfektion. Zwecksetzung als frei

e Tat in Grenzsituation. Zu begrüßen!

Gewagtheit des Menschseins in letzter

Klarheit. Unsere Auszeichnung.

----------------------------------------------

Wissenschaft soll nicht behüten!

Anmaßung. Fehlentscheidung ist Schuld

des Willens.

Ausdruck „Atomzeitalter“ abzuleh-

nen. Umgekehrt: der Mensch an sich

selbst zurückzuweisen! |