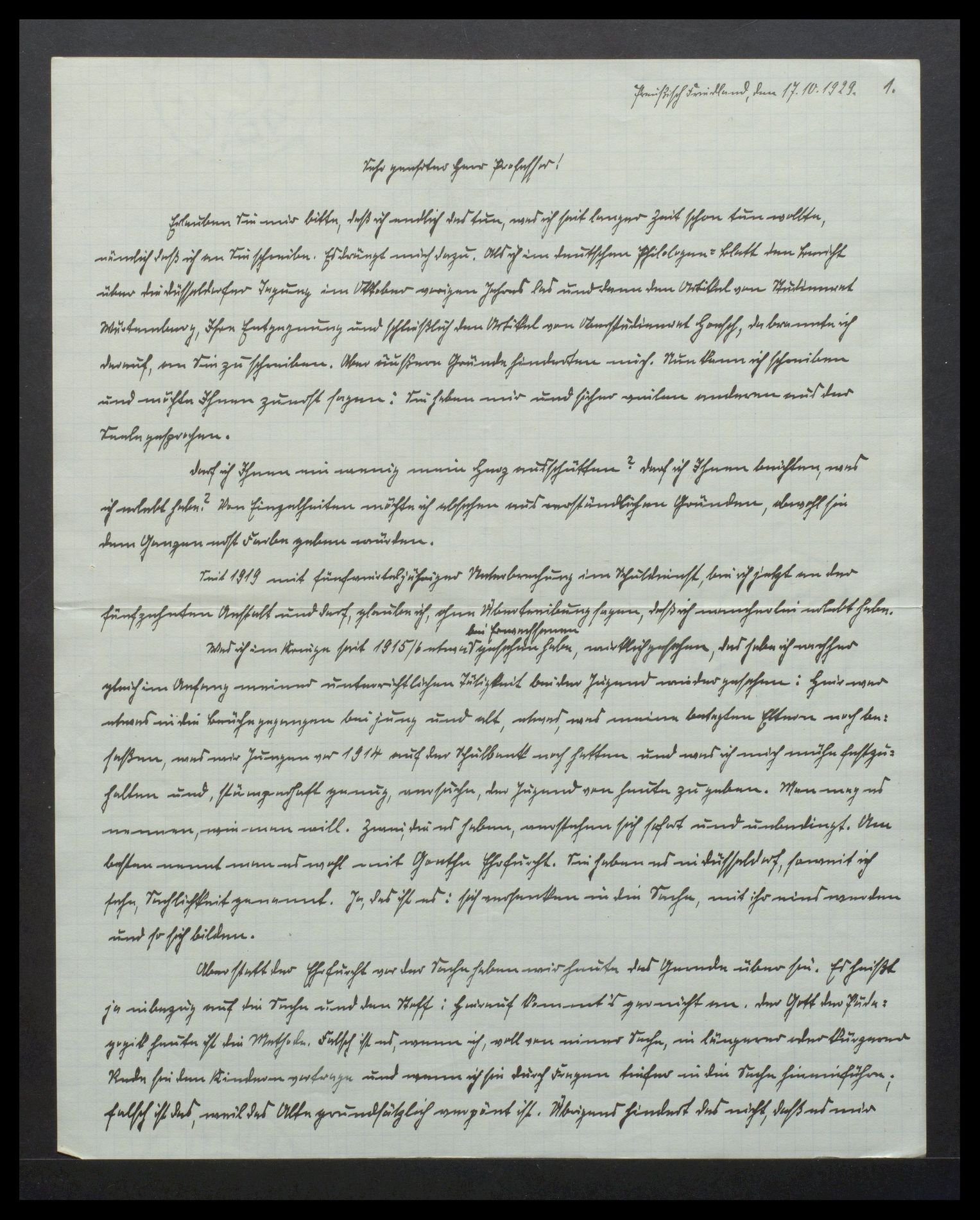

| Bemerkungen | Dokumentenabschrift: Sehr geehrter Herr Professor!

Erlauben Sie mir bitte, daß ich endlich das tue, was ich seit langer Zeit schon tun wollte, nämlich daß ich an Sie schreibe. Es drängt mich dazu. Als ich im deutschen Philologen-Blatt den Bericht über die Düsseldorfer tagung im Oktober vorigen Jahres las und dann den Artikel von Studienrat Würtenburg, Ihre Entgegnung und schließlich den Artikel von Oberstudienrat Gonsch, da brannte ich darauf, an Sie zu schreiben. Aber äußere Gründe hinderten mich. Nun kann ich schreiben und möchte Ihnen zuerst sagen: Sie haben mir und sicher vielen anderen aus der Seele gesprochen.

Darf ich Ihnen ein wenig mein Herz ausschütten? Darf ich Ihnen berichten, was ich erlebt habe? Von Einzelheiten möchte ich absehen aus verständlichen Gründen, obwohl sie dem Ganzen erst Farbe geben würden.

Seit 1919 mit fünfvierteljähriger Unterbrechung im Schuldienst, bin ich jetzt an der fünfzehnten Anstalt und darf, glaube ich, ohne Übertreibung sagen, daß ich mancherlei erlebt habe.

Was ich im Kriege seit 1915/6 etwa bei Erwachsenen gesehen habe, wirklich gesehen, das habe ich nachher gleich im Anfang meiner unterrichtlichen Tätigkeit bei der Jugend wieder gesehen: Hier war etwas in die Brüche gegangen bei jung und alt, etwas, was meine betagten Eltern noch besaßen, was wir Jungen vor 1914 auf der Schulbank noch hatten und was ich mich mühe festzuhalten und, stümperhaft genug, versuche, der Jugend von heute zu geben. Man mag es nennen, wie man will. Zwei, die es haben, verstehen sich sofort und unbedingt. Am besten nennt man es wohl mit Goethe Ehrfurcht. Sie haben es in Düsseldorf, soweit ich sehe, Sachlichkeit genannt. Ja, das ist es: sich versenken in die Sache, mit ihr eins werden und so sich bilden.

Aber statt der Ehrfurcht vor der Sache haben wir heute das Gerede über sie. Es heißt ja inbezug auf die Sache und den Stoff: hierauf kommt's garnicht an. Der Gott der Pädagogik heute ist die Methode. Falsch ist es, wenn ich, voll von einer Sache, in längerer oder kürzerer Rede frei den Kindern vortrage und wenn ich sie durch Fragen tiefer in die Sache hineinführe; falsch ist es, weil das Alte grundsätzlich verpönt ist. Übrigens hindert das nicht, daß es mir gleich darauf ebenso "falsch" vorgemacht wird. Richtig ist es nach heutiger Auffassung, weil der Methode entsprechend, wenn ich die Kinder 1 Stunde um die Sache herumreden lasse, die sie kaum, oft nur zufällig, gleichsam ratend und grobierend, finden. "Was schadet das, wenn dabei die Zeit hingeht!" heißt es heute.

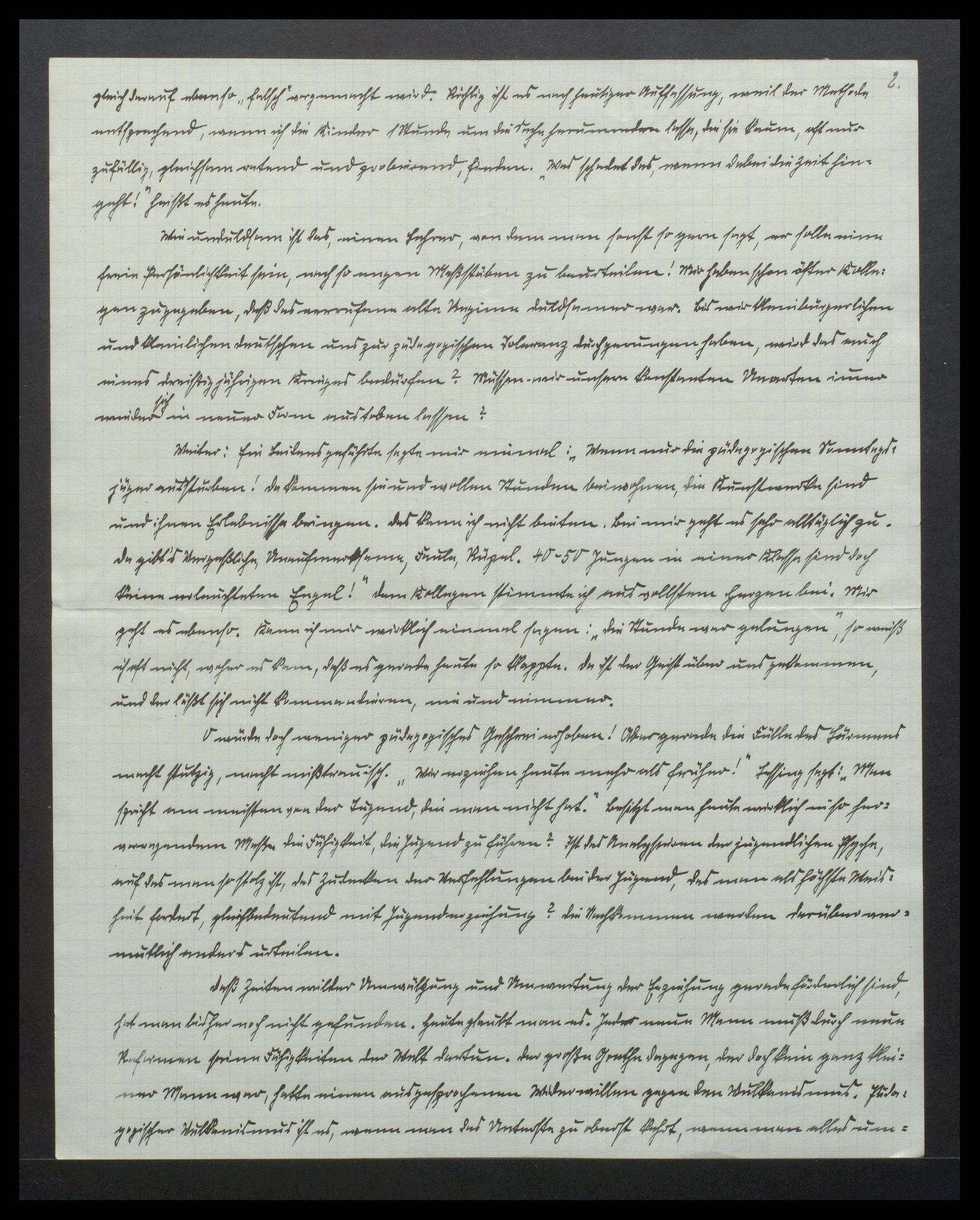

Wie unduldsam ist das, einen Lehrer, von dem man sonst so gern sagt, er solle eine freie Persönlichkeit sein, nach so engen Maßstäben zu beurteilen! Mir haben schon öfter Kollegen zugegeben, daß das verrufene alte Regime duldsamer war. Bis wir kleinbürgerlichen und kleinlichen Deutschen uns zur pädagogischen Toleranz durchgerungen haben, wird das <...> eines dreißigjährigen Krieges bedürfen? Müssen wir unsere konstanten Unarten immer wieder sich in neuer Form austoben lassen?

Weiter: Ein Leidensgefährte sagte mir einmal: " Wenn nur die pädagogischen Sonntagsjäger ausstürben! Da kommen sie und wollen Stunden beiwohnen, die Kunstwerke sind und ihnen Erlebnisse bringen. Das kann ich nicht bieten. Bei mir geht es sehr alltäglich zu. Da gibt's Vergeßliche, Unaufmerksame, Faule, Rüpel. 40-50 Jungen in einer Klasse sind doch keine erleuteten Engel!" Dem Kollegen stimmte ich aus vollstem Herzen bei. Mir geht es ebenso. Kann ich mir wirklich einmal sagen: "Die Stunde war gelungen", so weiß ich oft nicht, woher es kam, daß es gerade heute so gut klappte. Da ist der Geist über uns gekommen, und der läßt sich nicht kommandieren, nie und nimmer.

O würde doch weniger pädagogisches Geschrei erhoben! Aber gerade die Fülle des Lärmens macht stutzig, macht mißtrauisch. "Wir erziehen heute mehr als früher!" Lessing sagt: "Man spricht am meisten von der Jugend, die man nicht hat." Besitzt man heute wirklich in so hervorragendem Maße die Fähigkeit, die jugend zu führen? Ist das Analysieren der jugendlichen Psyche, auf das man so stolz ist, das Zudecken der Verfehlungen bei der Jugend, das man als höchste Weisheit fordert, gleichbedeutend mit Jugenderziehung? Die Nachkommen werden darüber vermutlich anders urteilen.

Daß Zeiten wilder Umwälzungen und Umwertungen der Erziehung gerade förderlich sind, hat man bisher noch nicht gefunden. Heute glaubt man es. Jeder neue Mann muß durch neue Reformen seine Fähigkeiten der Welt dartun. Der große Goethe dagegen, der doch kein ganz kleiner Mann war, hatte einen ausgesprochenen Widerwillen gegen den Vulkanismus. Pädagogischer Vulkanismus ist es, wenn man das Unterste zu oberst kehrt, wenn man alles umdreht. Es ist ein eminent einfaches verfahren und hat den Reiz der Neuheit für sich.

Beim altpreußischen Miltitär und in der altpreußischen Schule, die von einem Geiste waren, galt der Grundsatz: klare Befehle vor allem! Der leitende Grundsatz der heutigen Pädagogik, der Begriff des Arebitsunterrichts, leidet zu einem großen Teile an Unklarheit. Wo ich noch gewesen bin, was ich noch gelesen habe, stets fand ich andere Ausdeutungen dieses Grundprinzips. In der Theorie mag diese Vieldeutigkeit ein Vorzug, wie Beweis von Reichtum sein, die Praxis verlang ganz eindeutiges Handeln. Der Erfolg der Unklarheit heute ist Unsicherheit.

Die alte Schule hatte es sich in weiser Beschränkung zur Aufgabe gemacht, sichere Grundlagen zu schaffen. Sie blieb deshalb gleichsam - cum grano salis zu verstehen - im Elemantaren stecken und überließ der Universität, was ihr gehört. Heute wird mit Absicht der Unterschied beider verwischt. "Die höhere Schule heute leistet eben mehr." Die Lehrbücher strotzen von Stücken, die zu schwer sind, und die Geschichte ist durchtränkt von "ismen". Auch das ist ein Beitrag zum Kapitel Jugendpsychologie. Dabei fehlen die grundlegenden Kenntnisse, in der Geschichte die der Tatsachen aus vergangenen Zeiten, im Deutschen z.B. die Kenntnis der Zeichensetzungsregeln auf Grund der Grammatik. Doch 2das ist Stoff, darauf kommt es nicht an." Der erfolg ist oberflächlichkeit.

Die ganze Reform ist überstürzt worden, und das ist selten gut. Sie hatte ja auch eigentlich gar keine pädagogischen Ziele, sondern politische. Man hat sich offenbar gesagt: "Die Hauptsache ist die, wir haben ein eigenes Programm. Auf seine Güte kommt es gar nicht so sehr an. Wir müssen etwas Eigenes haben, um das sich unsere Anhänger sammeln und wonach wir die Geister scheiden können. Allmählich wird die Sache sich schon einlaufen. Die andere Hauptsache ist die: Heute muß man ordentlich Tamtam schlagen, sonst wird man nicht beachtet. Das frühere System hatte ja fast nur grobe Mängel. Denkt doch nur an den gelehrten Professor! Den machen wir ordentlich lächerlich. Dafür bieten wir: Leben, Erlebnis, gegenwart, Erziehung, Jugendpsychologie. Alles sehr hübsche Ideale, aber sie wären noch besser, wenn man von ihnen weniger Lärm machte.

Ich habe bei meinem Hin- und deutlich zwei Arten von Charakteren bei den direkteren unetrschieden: den mehr wissenschaftlich und sachlich eingestellten, der erfüllt war von der Schwierigkeit seines Amtes und nicht verfehlte, dem jungen Lehrer ein wohlwollender Berater und Freund zu sein, un den neuen Typ, der mehr "pädagogisch" und deutlich politisch eingestellt war, der die alte Zeit lächerlich machte - in der er übrigens doch seine Wurzeln hatte - und vielgewandt, sehr betriebsam und manchmal weltmännischist und es nicht vergißt, allem einen neuzeitlichen Stempel aufzudrücken, auch wenn er sich vielleicht im Innern sagt, das sind nicht ungefährliche Exeprimente. Daß der neue pädagogische Geist im Grunde politisch ist, also zuletzt sein Gesetz aus einer fremden Domäne empfängt, wird von manchen ganz offen zugegeben, z.B. in dem Buche von H. Tschersig und A. Huhnhäuser "Beiträge zur Methodik des Geschichtsunterrichts.

Wie sehr wir aus den Fugen geraten sind, hat mir besonders ein Vergleich der Schulzucht zur Zeit, als ich in Berlin Schüler war, und hier auf dem Lande, wo ich jetzt Lehrer bin, einerseits und in den Großstadtschulen andererseits gezeigt: in ihnen eine richtig tolle und revolutionäre Jugend, dort und damals eine im ganzen viel willigere und gesittetere. Ohne Autorität geht's eben doch nicht. Sie wird sogar von denen, die nur immer die Freiheit im Munde führen nach Art der Römer und Engländer, bisweilen gegen Andersgläubige brutal geltend gemacht, was zwar ein großer, aber nicht weiter auffallender Widerspruch ist.

Uns allen, jung und alt, fehlt heute doch dies: eine gewisse Ruhe, Besinnung und Sammlung. Statt dessen ergeben wir uns dem Jagen, Hasten und der Zerstreuung und hören nicht auf die leisen Stimmen in uns, mit denen zugleich die Väter warnen und die Kinder bitte; denn wir sind mehr als nur wir selbst.

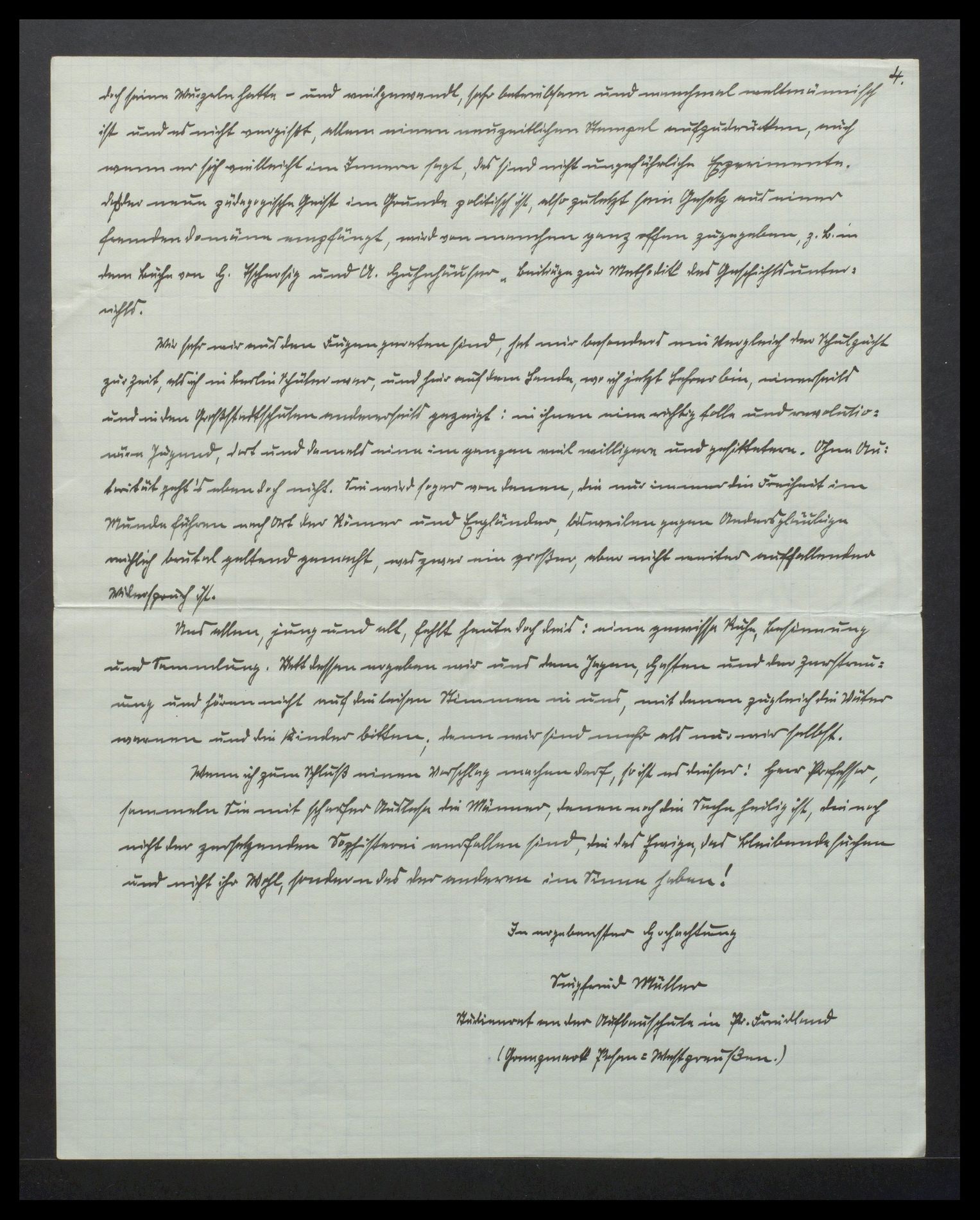

Wenn ich zum Schluß einen Vorschlag machen darf, so ist es dieser: Herr Professor, sammeln Sie mit scharfer Auslese die Männer, denen noch die Sache heilig ist, die noch nicht der zersetzenden Sophisterie verfallen sind, die das Ewige, das Bleibende suchen und nicht ihr Wohl, sondern das der anderen im Sinne haben!

In ergebenster Hochachtung

Siegfried Müller

Studienrat an der Aufbauschule in Pr. Friedland

(Gangennok Posen = Westpreußen.); von: Müller, Siegfried an: Litt; Ort: Preußisch-Friedland |