| Bemerkungen | Dokumentenabschrift: Lieber Herr Kollege!

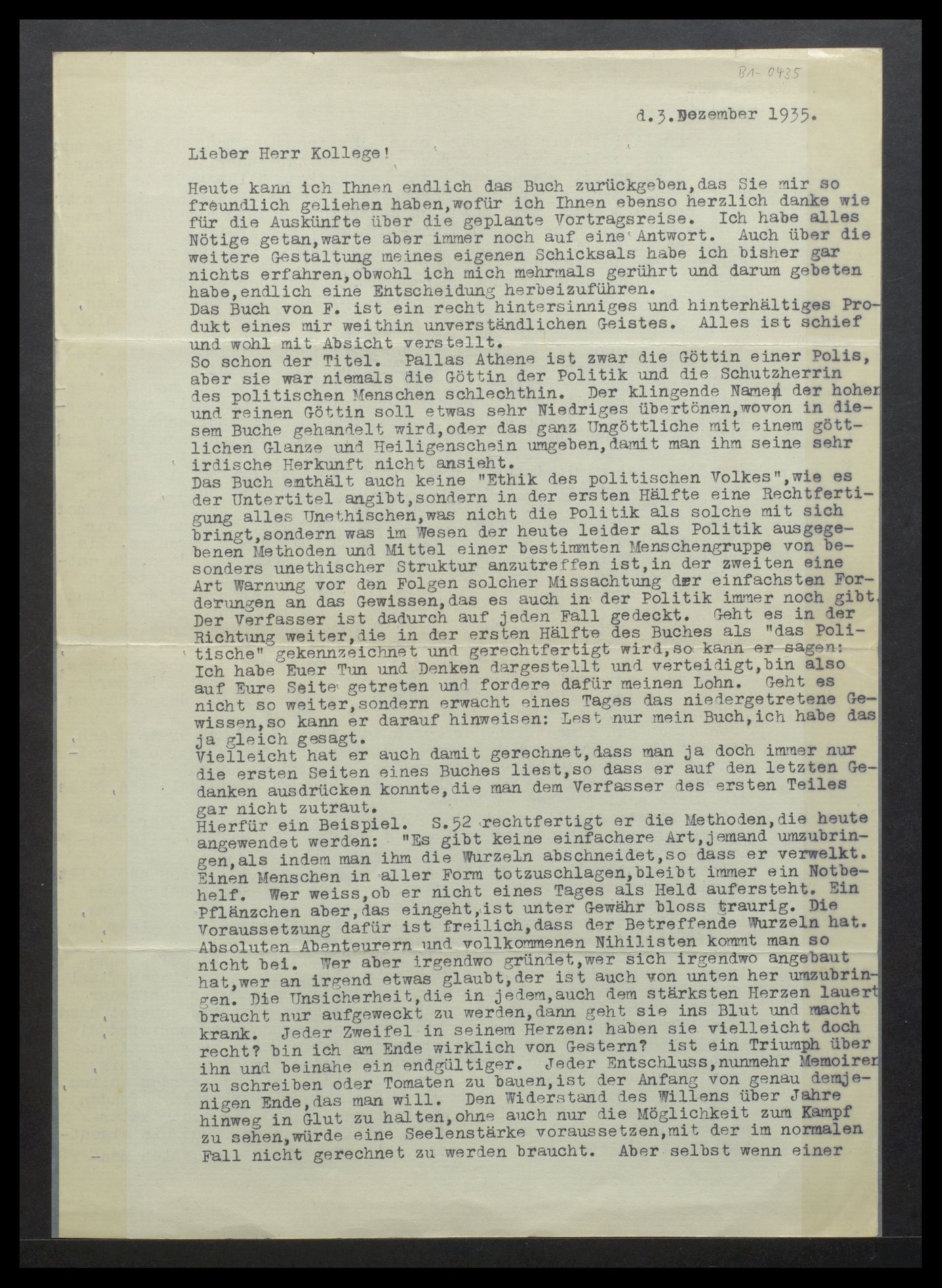

Heute kann ich endlich das Buch zurückgeben, das Sie mir so freundlich geliehen haben, wofür ich Ihnen ebenso herzlich danke wie für die Auskünfte über die geplante Vortragsreise. Ich habe alles Nötige getan, warte aber immer noch auf eine Antwort. Auch über die weitere Gestaltung meines eigenen Schicksals habe ich bisher gar nichts erfahren, obwohl ich mich mehrmals gerührt und darum gebeten habe, endlich eine Entscheidung herbeizuführen.

Das Buch von F. ist ein recht hintersinniges und hinterhältiges Produkt eines mir weithin unverständlichen Geistes. Alles ist schief und wohl mit Absicht verstellt.

Schon der Titel. Pallas Athene ist zwar die Göttin einer Polis, aber sie war niemals die Göttin der Politik und die Schutzherrin des politischen Menschen schlechthin. Der klingende Name der hohen und reinen Göttin soll etwas sehr Niedriges übertönen, wovon in diesem Buche gehandelt wird, oder das ganz Ungöttliche mit einem göttlichen Glanze und Heiligenschein umgeben, damit man ihm seine sehr irdische Herkunft nicht ansieht.

Das Buch enthält auch keine "Ethik des politischen Volkes", wie es der Untertitel angibt, sondern in der ersten Hälfte eine Rechtfertigung alles Unethischen, was nicht die Politik als solche mit sich bringt, sondern was im Wesen der heute leider als Politik ausgegebenen Methoden und Mittel einer bestimmten Menschengruppe von besonders unethischer Struktur anzutreffen ist, in der zweiten eine Art Warnung vor den Folgen solcher Missachtung der einfachsten Forderungen an das Gewissen, das es auch in der Politik immer noch gibt. Der Verfasser ist dadurch auf jeden Fall gedeckt. Geht es in der Richtung weiter, die in der ersten Hälfte des Buches als "das Politische" gekennzeichnet und gerechtfertigt wird, so kann er sagen: Ich habe Euer Tun und Denken dargestellt und verteidigt, bin also auf Eure Seite getreten und fordere dafür meinen Lohn. Geht es nicht so weiter, sondern erwacht eines Tages das niedergetretene Gewissen, so kann er darauf hinweisen: Lest nur mein Buch, ich habe das ja gleich gesagt.

Vielleicht hat er auch damit gerechnet, dass man ja doch immer nur die ersten Seiten eines Buches liest, so dass er auf den letzten Gedanken ausdrücken konnte, die man dem Verfasser des ersten Teiles gar nicht zutraut.

Hierfür ein Beispiel. S. 52 rechtfertigt er die Methoden, die heute angewendet werden: "Es gibt keine einfachere Art, jemand umzubringen, als indem man ihm die Wurzeln abschneidet, so dass er verwelkt. Einen Menschen in aller Form totzuschlagen, bleibt immer ein Notbehelf. Wer weiss, ob er nicht eines Tages als Held aufersteht. Ein Pflänzchen aber, das eingeht, ist unter Gewähr blos traurig. Die Voraussetzung dafür ist freilich, dass der Betreffende Wurzeln hat. Absoluten Abenteurern und vollkommenen Nihilisten kommt man so nicht bei. Wer aber irgendwo gründet, wer sich irgendwo angebaut hat, wer an irgend etwas glaubt, der ist auch von unter her umzubringen. Die Unsicherheit, die in jedem, auch dem stärksten Herzen lauert braucht nur aufgeweckt zu werden, dann geht sie ins Blut und macht krank. Jeder Zweifel in seinem Herzen: haben sie vielleicht doch recht? bin ich am Ende wirklich von Gestern? ist ein Triumph über ihn und beinahe ein endgültiger. Jeder Entschluss, nunmehr Memoirer zu schreiben oder Tomaten zu bauen, ist der Anfang von genau demjenigen Ende, das man will. Den Widerstand des Willens über Jahre hinweg in Glut zu halten, ohne auch nur die Möglichkeit zum Kampf zu sehen, würde eine Seelenstärke voraussetzen, mit der im mormalen Fall nicht gerechnet zu werden braucht. Aber selbst wenn einer das schafft, ist sehr die Frage, ob es ihm frommt. Denn der Wille zum Widerstand verdirbt mit Sicherheit, wenn er zur Innerlichkeit verurteilt wird und die Zwangarbeit der beständigen Selbstprüfung leisten muß. Wer lange genug Dennoch hat sagen müssen, kann nicht mehr schlich Ja sagen. Wer den Glauben an sich selbst krampfhaft festhalten muss, hat eines Tages die Hand nicht mehr frei, um gerade nach draussen zu greifen. Warten ist auch ein Tod. Stille Helden sind übermorgen Querulanten. Der Mut zum Widerspruch schlägt über Nacht in die Genugtuung, dass man ihn habe, um. Dann aber erledigt er seinen Mann und macht ihn aus einem ernsthaften Feind zum Opponenten, der dazugehört. Ist das kompliziert? Sind das Umwege? Ist es nicht vielmehr die einfachste Sache der Welt? Denselben Blick für das Einfache und Wesentliche hat der politische Wille für alle Dinge, die ihn angehen, und das heisst, da ihn alles angeht, für alles."

S. 92 aber kann man das Gegenteil lesen. Hier heisst es von den Menschen, die sich mit politischen Mitteln nicht so ohne weiteres umwerfen lassen, weil sie noch Wurzeln haben: "Was nicht zur schöpferischen Mitwirkung gebunden wird, frisst am Mark. Sind das unwesentliche und selber wurzellose Kräfte von bloss zerstörerischem Geist, so wird der Staat schon mit ihnen fertig. Sind es aber Kräfte, die aus der Substanz des Volkes aufsteigen, so ist nicht nur das Recht, sondern auch die Macht auf ihrer Seite, und alle Mittel der politschen Kunst werden auf die Dauer versagen. Mit Brot und Spielen kann man nur den Pöbel kaufen. Mit Gewalt kann man nur die Rotte sprengen. Die Kräfte des Grunds aber sind weder zu greifen noch zu ködern. Zu entbehren aber sind sie erst recht nicht. Wenn sie nicht aufsteigen und nachdrängen, wenn sie nicht Leben und Fülle geben, wird der Staat binnen kurzem zum leeren Getriebe, läuft sich tot oder arbeitet gegen sich selbst." Vgl. dazu S. 100: "Hier aber verwamdeln sich die Reste, die in die politische Form nicht eingegangen sind, in Reserven, und jedenfalls bleiben sie lebendig. Sie werden nicht abgeschlagen, sie werden nur zurückgedrängt. Mag sein, dass sie gerade die Herde der neuen Bereitschaft und das ausgeruht Material für den nächsten Bildner sind ... usw."

Wo steht nun eigentlich der Verfasser selbst? Gehört er zu denen, die mitmachten, um nicht abseits zu bleiben und "Memoiren zu schreiben oder Tomaten zu bauen" oder gehört er zu den andern? Zum mindesten hat er sich die Möglichkeit des Rückzuges offen gelassen, falls die Karre schief gehen sollte.

Oder liegen die Dinge so, dass sich der Verfasser beim Schreiben seines Buches selbst gewandelt und das, was er im ersten Teile seines Buches verteidigte, im zweiten verurteilt hat?

Ebenso zweideutig ist alles andere. Das "Lob des Gewissens" fällt in sich zusammen, wenn man ein derart weites Gewissen konstruieren muss, wie es hier geschieht, nur um es "loben" zu können. Ein Mann, der ein "weites" Gewissen hat, ist schon im Volksmund eben einer, der keins hat und von dem man alles erwarten kann.

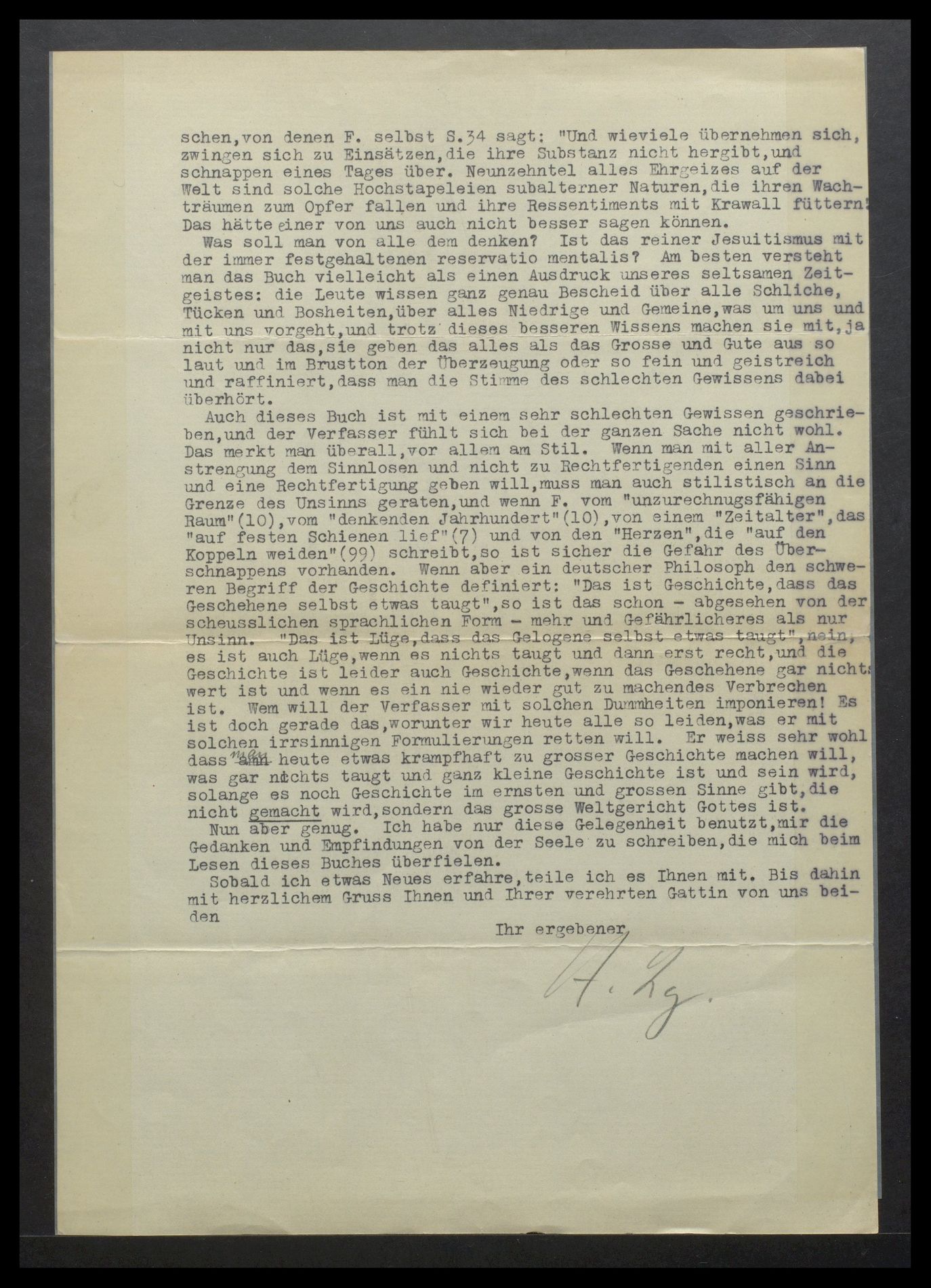

Die ganze "Alchemie" der Politik lässt eine doppelte Auffassung dessen zu, was hier gemeint sein könnte. Liegt nicht in diesem Titel schon eine versteckte Verurteilung alles dessen, was der Verfasser in diesem Kapitel sagt, so dass er gar nicht zu wünschen scheint, dass seine Darstellung des Politischen von denen ernst genommen wird, die wissen, was Alchemie ist? Denn dann handelt es sich hier um nichts Echtes, sondern um eine Pseudowissenschaft und eine Pseudotechnik, durch die das Gold oder der Stein der Weisen gefunden werden sollen, obwohl alle Welt weiss, dass beide auf diese Weise niemals gefunden werden können und dass die Alchemie längst durch die echte Naturwissenschaft ersetzt und als Betrug entlarvt wurde. Und die eigentlichen Alchemisten sind doch wohl die uns heute so bekannten Menschen, von denen F. selbst S. 34 sagt: "Und wieviele übernehmen sich, zwingen sich zu Einsätzen, die ihre Substanz nicht hergibt, und schnappen eines Tages über. Neunzehntel alles Ehrgeizes auf der Welt sind solche Hochstapeleien subalterner Naturen, die ihren Wachträumen zum Opfer fallen und ihre Ressentiments mit Krawall füttern." Das hätte einer von uns auch nicht besser sagen können.

Was soll man von alle dem denken? Ist das reiner Jesuitismus mit der immer festgehaltenen reservation mentalis? Am besten versteht man das Buch vielleicht als einen Ausdruck unseres seltsamen Zeitgeistes: die Leute wissen ganz genau Bescheid über alle Schliche, Tücken und Bosheiten, über alles Niedrige und Gemeine, was um uns und mit uns vorgeht, und trotz dieses besseren Wissens machen sie mit, ja nicht nur das, sie geben das alles als das Grosse und Gute aus so laut und im Brustton der Überzeugung oder so fein und geistreich und raffiniert, dass man die Stimme des schlechten Gewissens dabei überhört.

Auch dieses Buch ist mit einem sehr schlechten Gewissen geschrieben, und der Verfasser fühlt sich bei der ganzen Sache nicht wohl. Das merkt man überall, vor allem am Stil. Wenn man mit aller Anstrengung dem Sinnlosen und nicht zu Rechtfertigenden einen Sinn und eine Rechtfertigung geben will, muss man auch stilistisch an die Grenze des Unsinns geraten, und wenn F. vom "unzurechnungsfähigen Raum" (10), vom "denkenden Jahrhundert" (10), von einem "Zeitalter", das "auf festen Schienen lief" (7) und von den "Herzen", die "auf den Koppeln weiden" (99) schreibt, so ist sicher die Gefahr des Überschnappens vorhanden. Wenn aber ein deutscher Philosoph den schweren Begriff der Geschichte definiert: "Das ist Geschichte, dass das Geschehene selbst etwas taugt", so ist das schon - abgesehen von der scheusslichen sprachlichen Form - mehr und Gefährlicheres als nur Unsinn. "Das ist Lüge, dass das Gelogene selbst etwas taugt", nein, es ist auch Lüge, wenn nichts taugt und dann erst recht, und die Geschichte ist leider auch Geschichte, wenn das Geschehene gar nichts wert ist und wenn es ein nie wieder gut zu machendes Verbrechen ist. Wem will der Verfasser mit solchen Dummheiten imponieren! Es ist doch gerade das, worunter wir heute alle so leiden, was er mit solchen irrsinnigen Formulierungen retten will. Er weiss sehr wohl dass man heute etwas krampfhaft zu grosser Geschichte machen will, was gar nichts taugt und ganz kleine Geschichte ist und sein wird, solange es noch Geschichte im ernsten und grossen Sinne gibt, die nicht gemacht wir, sondern das grosse Weltgericht Gottes ist.

Nun aber genug. Ich habe nur diese Gelegenheit benutzt, mir die Gedanken und Empfndungen von der Seele zu schreiben, die mich beim Lesen dieses Buches überfielen.

Sobald ich etwas Neues erfahre, teile ich es Ihnen mit. Bis dahin mit herzlichem Gruss Ihnen und Ihrer verehrten Gattin von uns beiden

Ihr ergebener

gez. H.Lg.

; von: Leisegang, Hans an: Litt |